中國傳統花鳥的繪畫技法有工筆、寫意及兼工帶寫三種形式,刻瓷一般多采用寫意法落稿。

1.鳥的落稿與鐫刻

梅鶴圖 直徑41cm 刻瓷盤局部 董善習

以《梅鶴圖》刻盤為例,畫鶴起稿從嘴畫起,濃墨勾嘴畫眼,朱紅點頂,枯筆重墨側筆寫出脖頸。畫頸時,應使筆肚中含有部分淡墨,這樣能使頸紋的墨色有變化。以淡墨勾出背胸、腹部,用筆要有頓挫,行筆要圓中帶方。然后,蘸焦墨畫出翅膀的黑色長羽,筆觸要大小寬窄兼之。最后用濃墨寫出腿和爪。

鐫刻時,勾勒的輪廓線用平刀線刻,頸紋、黑羽部位用平刀面刻法密刻,并注意留出筆觸線。筆觸線,是寫意中國畫中筆墨落在生宣紙上,筆畫交觸自然形成的淡淡白線,也是中國畫筆墨藝術效果的一大特點。筆觸線留得不可太寬或太窄,窄則推遠,觀看時墨跡連成一片,筆觸模糊失去水墨效果,太寬則生硬不自然。其最佳效果是“近觀以取其質,遠觀以取其勢”,賦色后將16英寸的盤放在1.5m處,以能略分辨出筆觸紋線為佳。再用尖刀面刻法將嘴、眼珠鑿點刻密,分別著淺藍和淡黃色,以增加色彩的冷暖對比。

2.花卉的落稿與鐫刻

花卉題材在刻瓷中常采用兩種表現形式,一是線刻勾勒法,二是面刻沒骨法。

(1)線刻勾勒法。多用來表現白色和淺色的花卉,如白色的梅花、黃色的菊花、白牡丹花、白玉蘭花,等等。

(2)面刻沒骨法。多用來刻繪有色和深色的花卉,如紅色的梅花、紫色的紫藤、藍色的牽牛、黃色的迎春,等等。

花卉的葉稈可用線刻勾勒,也可用面刻沒骨刻繪,要視畫面需求而定。一般來講,畫面的疏密,黑白灰效果在花頭刀法決定后,要靠葉稈所用刀法的不同來調整。白色的花朵,花瓣用線刻勾勒法刻出后,葉子可用面刻沒骨法刻之,或者反用之,使畫面形成線面對比。

金玉滿堂 直徑51cm 刻瓷盤局部 董善習

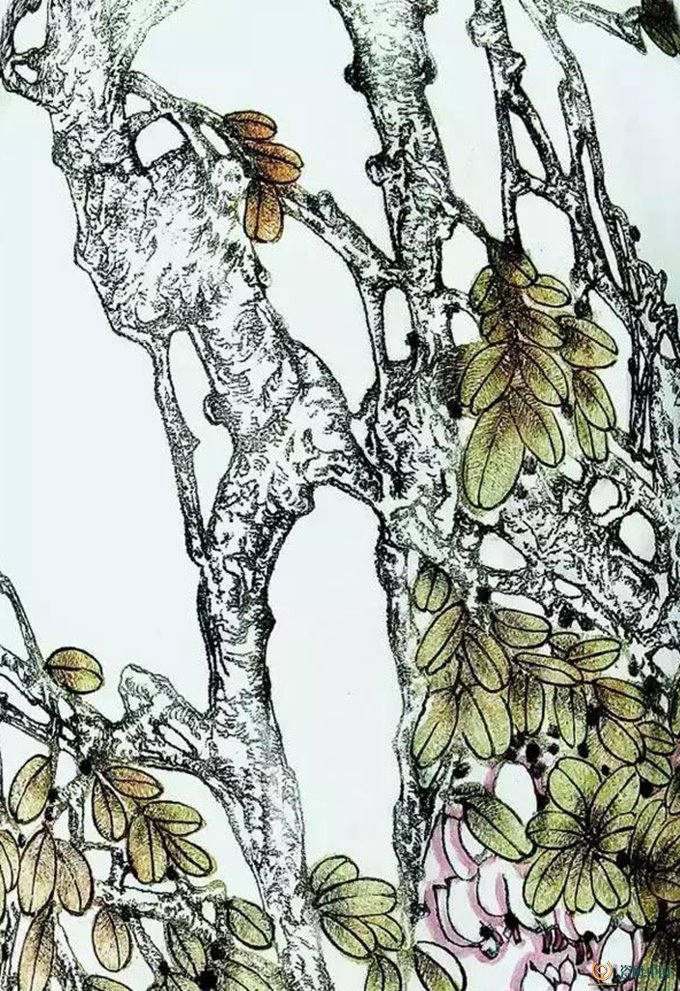

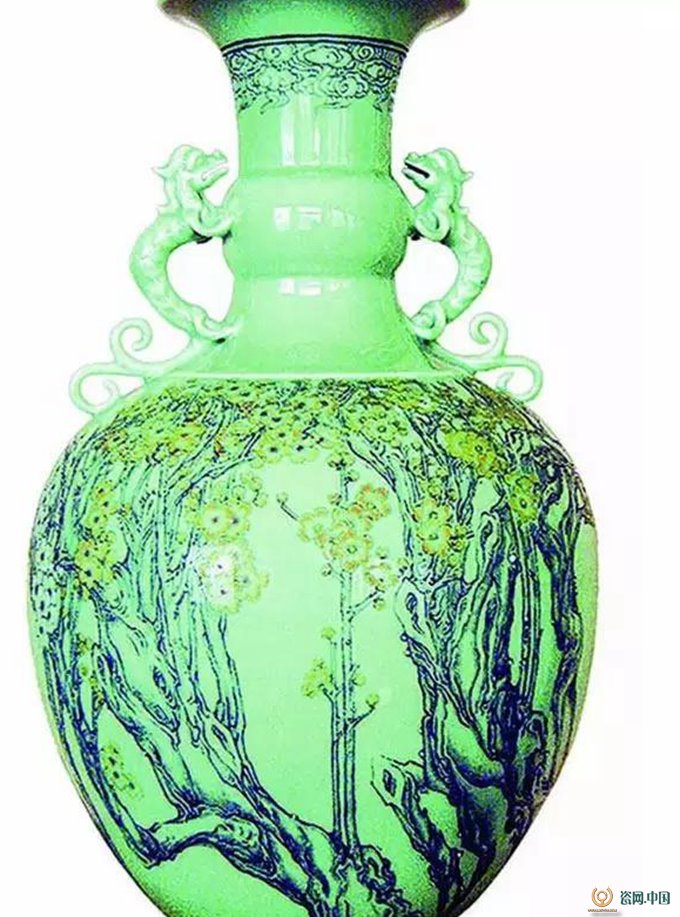

紫氣東來 高56cm 刻瓷烤彩瓶局部 董善習

愛蓮圖 高27cm 刻瓷青釉瓶 董善習 2003年

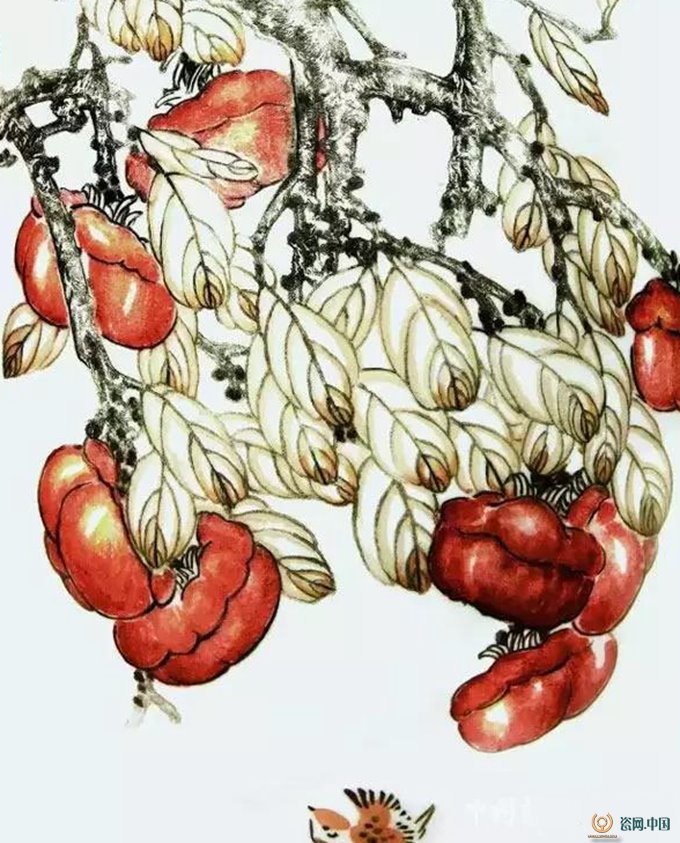

事事如意 高42cm 刻瓷烤彩瓶局部 董善習

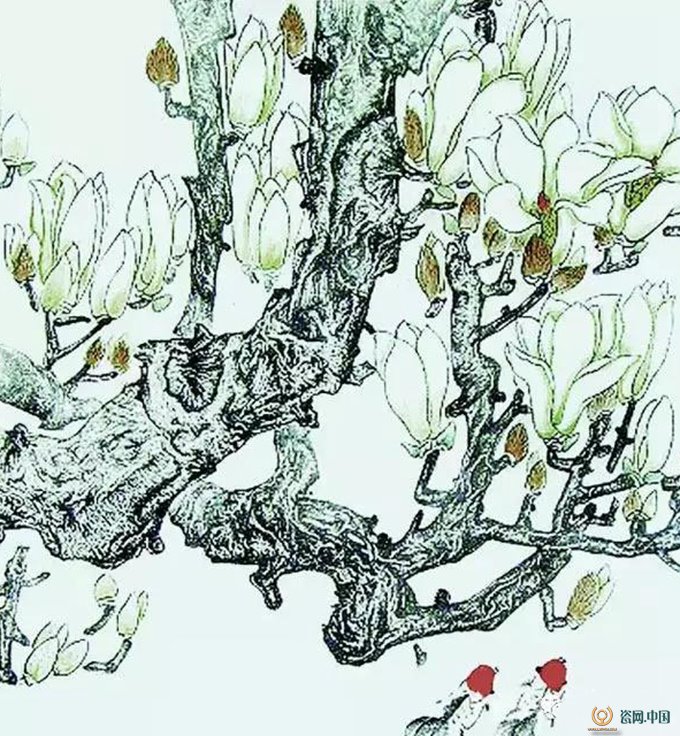

玉潔冰清 高56cm 刻瓷瓶局部 董善習

《金玉滿堂》中的玉蘭花和《紫氣東來》中的紫藤花均為線刻,與枝干的面刻形成藝術對比。《愛蓮圖》的荷花則以線刻密排構成,與以線刻疏排的荷葉形成對比。《事事如意》中的柿葉采用線刻,與柿果的面刻形成藝術對比。而《玉潔冰清》的白梅花是用線刻出后,再在未加刻鑿的周邊用淡綠顏色襯托,以增強藝術感染力。

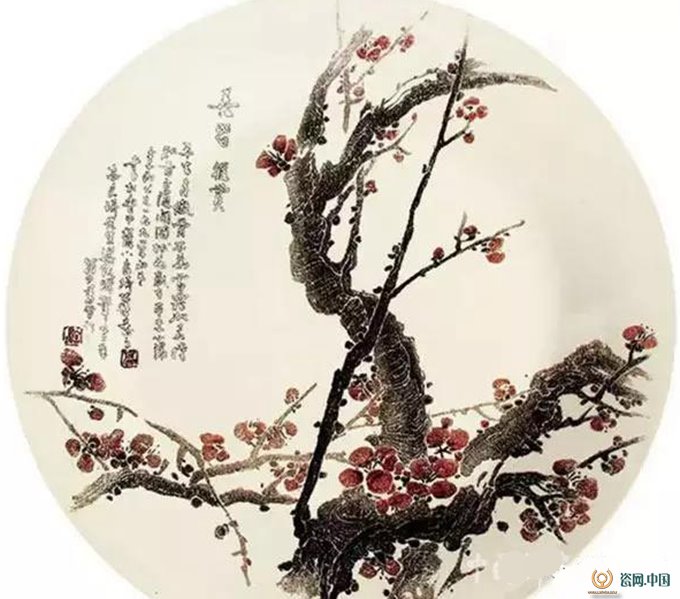

紅梅傲雪 直徑36cm 刻瓷盤 高良琦、董善習 1991年

作品《紅梅傲雪》,是我的老師高良琦先生于1991年退休時直接在14英寸白盤上用墨和國畫顏料揮毫畫就而成,贈予本人留作紀念。高先生早年師從著名書畫藝人李左泉先生和梁文煥先生,主攻山水和花鳥,尤善畫梅。他畫的梅花,枝干蒼勁、筆墨瀟灑、構圖新奇,寥寥數筆便能將梅花的形神表現得淋漓盡致。以他創作的紅梅《她在叢中笑》為版本制作的花紙所裝飾的茶具,成為當時淄博瓷廠代表產品之一,連續熱銷十幾年。

《紅梅傲雪》落稿后,高先生語重心長地叮囑我,要用刻瓷手法加以表現,權作師徒的一次合作。帶著對老師的崇敬感恩之情,我對畫面進行了認真分析。其最大特點是梅的枝干用淡墨臥筆畫出,筆與筆之間有明顯的融線,似在宣紙上作畫時自然留下的墨跡筆觸線,很能體現筆情墨趣。為將這一特色保留下來,鐫刻時,根據墨跡走勢用平刀,將線刻和面刻有機結合。在突出筆觸線的前提下,用精致細膩的刀法組合,將作品原汁原味悉數呈現,受到了老師褒獎。時至今日,與恩師雖已居兩重天,但每每觀之,老師的音容笑貌依稀就在眼前。此后,以梅花為題材的刻瓷創作,成為我藝涯之旅中不可或缺的一部分。

龍騰祥云 喜上梅梢 高60cm 刻瓷瓶 董善習 2008年

《龍騰祥云喜上梅梢》青釉瓶,鐫刻于2008年北京奧運會之時。奧運會的舉辦和我國體育健兒所取得的優異成績,令舉國上下一片沸騰,我也乘興揮錘運刀為其加油慶賀。結合器型,為與兩條青龍呼應,瓶口用平刀線刻云紋,寓意龍騰祥云,賜福神州。腹部的梅花用線刻出后,再用尖刀點刻法以點組面,利用點的疏密變化將梅花枝干、花朵的結構、明暗、質感給予呈現。此種表現形式裝飾感強,是對花鳥鐫刻新形式的探索。此作品參加了上海世博會的展出。

鐫刻梅花要注意以下幾點:

刻時,要先刻枝干上的苔點和花的花蕊、花托、花萼,刻時要緊刀密刻,刻實刻深。其因,一則它的色彩都是重色,面積較小,屬深刻部位;二則苔點、花蕊、蒂萼落稿時多點畫在枝干、花瓣之上,如果先刻枝干、花瓣,會將它們的墨跡一塊刻去,再刻它們時不容易定點下刀。

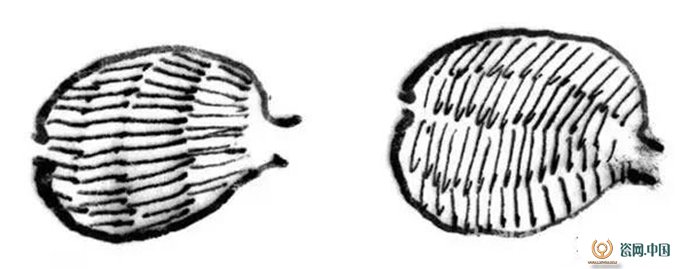

刻枝干時,要特別注意刀跡的排列方向,即橫枝豎排,豎枝橫排。初學者往往搞不清刀跡的排列規律,常將刀跡順向排列,效果差焉。在刻山水、花鳥、人物等時,刀跡的排列都應遵循上面提到的橫枝豎排、豎枝橫排這個法則。

花瓣鑿刻刀跡要由內向外順勢排列刻之,如果刀跡與瓣紋的生長方向相反,會使人感之不舒。

正確的刀跡排列方式

錯誤的刀跡排列方式

花瓣正確、錯誤的刀跡排列方式

刻好后要仔細填涂色彩,先用朱紅上花朵,然后用黑色著枝干。注意黑、紅不能摻和在一起,以免色臟。枝干、花朵色彩調整好深淺關系后,再用小筆蘸黑色,按鐫刻的刀跡填寫花蕊、蒂萼和苔點。

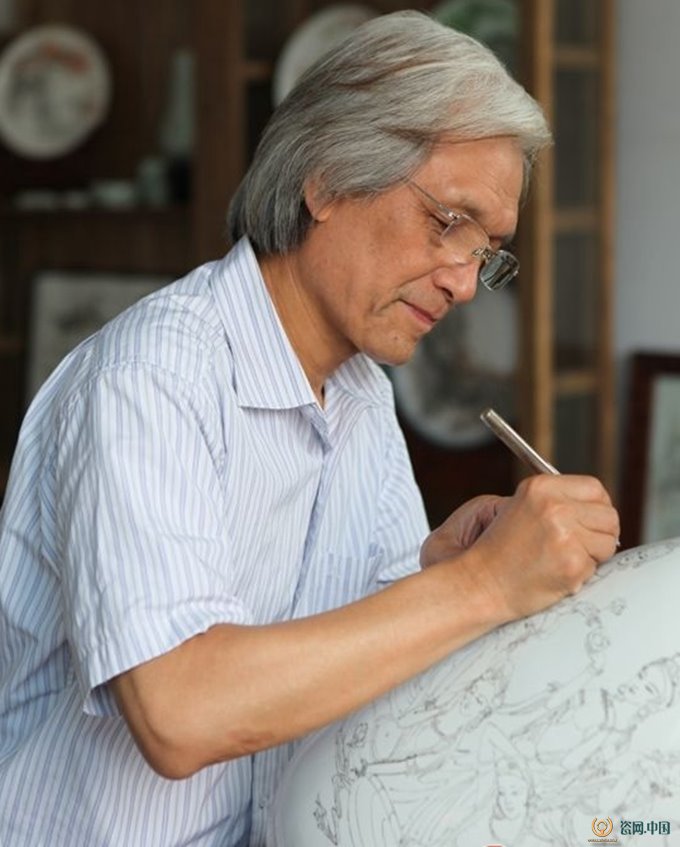

董善習,1951年出生于山東淄川。中國陶瓷藝術大師、高級工藝美術師。1972年就職于山東淄博瓷廠,始從陶瓷藝術。1984年進修于中央工藝美術學院。1988年赴澳大利亞南澳國際博覽會,1992年赴韓國首爾博覽會以刻瓷藝術參展。曾任淄博瓷廠科研所所長,藝術瓷分廠廠長,洪山陶瓷廠總工藝美術師等職。2002年被山東省陶瓷工業協會授予首屆“山東省陶瓷藝術大師”稱號,2003年被山東省政府授予第二屆“山東省工藝美術大師”稱號,2007年被評為“山東省輕工系統首批有突出貢獻的中青年專家”,2010年獲第二屆“中國陶瓷藝術大師”稱號。現任中國陶瓷協會刻瓷文化研究會副會長,山東陶瓷協會刻瓷專業委員會副主任。

從藝四十多年來,董善習致力于陶瓷藝術的學習、研究和創作,先后有50多件作品在省級以上展評中獲獎。部分作品由中國陶瓷琉璃館、吉林省博物館、湖南醴陵博物館、武漢理工大學藝術館、齊魯工業大學藝術館、美國黑鷹博物館、英國珍寶博物館等多家藝術機構收藏。

董善習多次被聘為山東省陶瓷創新評比評委、全國刻瓷藝術大賽評委、山東省陶瓷藝術大師評委、山東省高級技術職稱評委、山東省工藝美術學院兼職教授。

2000年,董善習集多年實踐并對刻瓷藝術加以理論探討,創作出版了《刻瓷藝術》一書。2001年此書獲首屆“淄博文學藝術獎”。《清代民國時期的刻瓷藝術》《淄博刻瓷之我見》等論文在國家級專業刊物上發表。

2012年與山東硅元科技合作,成功研創“刻瓷烤彩”新工藝,并于當年獲全省陶瓷工藝創新金獎。

2015年《刻瓷藝術》第二版由北京工藝美術出版社出版發行。該書被清華大學美術學院圖書館、景德鎮大學圖書館、景德鎮學院圖書館、山東理工大學圖書館、淄博市圖書館等多家圖書館收藏。

2016年又與硅元科技合作,“硬筆陶瓷彩繪”新工藝研創成功,為陶瓷裝飾開創了一種新的藝術形式。

2017年,利用淄博本地生產的薄胎瓷板進行釉中彩繪試驗,并獲得成功。