回望歷史,古代巖洞石壁上刻畫的動物形象是最早反映動物形態的觀賞藝術。由此而知,從那時起,我們的先人就對動物產生了濃厚興趣,并想方設法將心中的感觀加以物化定格,開創了動物題材繪畫的先河。繼后,在中國的畫史上,韓干的馬、韓晃的牛、張善孜的虎、劉繼鹵的獅子、徐悲鴻的馬、黃胄的驢,等等,都深受人們的喜愛。為今天的我們學習刻繪好動物這一題材,提供了極其豐富的范本。

學習鐫刻動物,可以先從一種動物入門。首先,要通過臨摹吸收傳統技法,同時,要結合寫生,搞清其生活習性、生理特征、骨架結構等,增強對其的動態觀察。通過對比分析,把握要領,方能逐步得心應手,刻繪出具有自己風格的動物形象。

巴啦瑪 直徑26cm 刻瓷盤 董善習 1988年

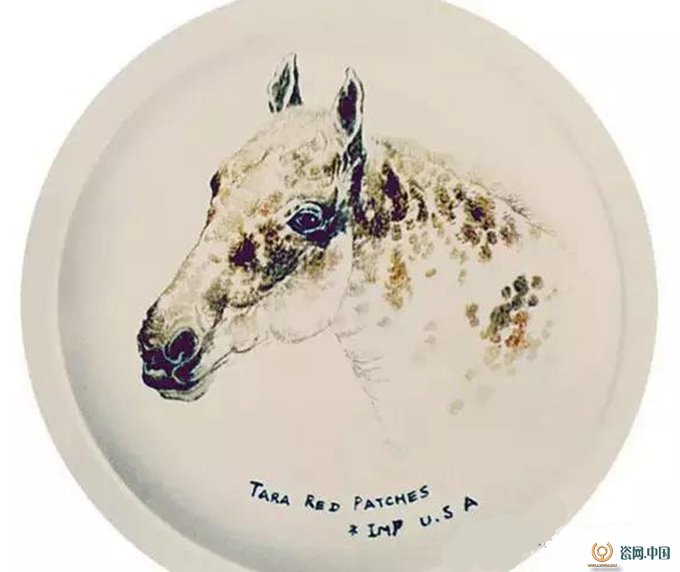

馬 直徑26cm 刻瓷盤 董善習 1988年

作品《巴啦瑪》和《馬》,是筆者1988年5月作為山東省經貿團成員赴澳大利亞國際博覽會參展期間,應當地客戶要求,根據其提供的照片在展會現場刻繪的。基于民族文化的不同,國外客戶更易接受具象的藝術效果。為此,采用寫實與寫意相結合的表現手法,以頭部為主、身軀漸虛的構圖,將小狗的憨態形象畫于瓷盤。鐫刻時,按其皮毛的生長走向和明暗關系,以平刀捻轉刀法為主,結合多種刀法刻出。鼻子和舌頭采用了尖刀點刻法,組合變化,豐富自然,其靈動可愛的神態躍然盤上。馬,則重在刻畫頭部,運用平刀面刻法,通過斑紋的深淺、疏密變化將立體效果表現出來。鼻、嘴、眼部采用了磨面法。兩件作品完成后,贏得在場觀眾連聲稱贊,被當地媒體譽為“神奇的藝術”。

牛,是筆者經常鐫刻的題材之一。在我國傳統文化中,牛體現的是一種無私奉獻精神,它一生吃苦耐勞、辛勤耕耘、默默奉獻,已成為人類美好精神品德的象征,歷代文人墨客都對其多加贊譽。筆者也崇其德,愛其性,常以其作為創作鐫刻題材。作品曾多次參展并獲獎。

春陽煦煦 直徑36cm 刻瓷盤局部 董善習 1992年

《春陽煦煦》刻作于1992年。陽光煦煦風和日麗,牛群圍繞在牧童周圍,沐日而息。主人公小女童,背依臥牛棄書而睡。身后與之相伴的小牛卻毫無困意,睜大眼睛好奇地凝視著已進入夢鄉的小主人。整個畫面給人以親切、祥和、安靜之感,展示了人與自然的和諧之美。

落稿時,在構圖和形象處理上進行了反復推敲,確定大的布局構圖,把畫面中心安排在右上部,以牧童為中心點,四牛臥圍在牧童周圍。在形象處理上采用了夸張取舍的手法,寥寥幾筆準確生動地把牛的動態勾勒出來。牧童采用以線為主的鐫刻手法,與牛的塊面效果形成對比。在色彩處理上,以大面積墨色為基調,運用牧童衣服的綠色和印章的紅色加以點綴,特別是主人翁眉心的裝飾紅點,面積雖小,卻為整個畫面增加了活潑的對比音符。落款文字的組合與器形協調一致,增強了作品的裝飾效果。

鐫刻時,牛的大筆觸的筆墨效果用平刀面刻。牛角從墨跡兩面刻之,密刀重刻,要刻出質感。要特別注意刀跡的連貫,要穩健行刀,防止刻出的線太滑,滑則無味。牧童的五官手臂用斜刀線刻,刻時要一絲不茍,否則一旦失手走形,將使主角形象失美,而導致整個作品的失色。關鍵部位落刀定性,一錘定音,這就是刻瓷的難度所在。

著色時,先用筆蘸淡土黃從牛的淡部著起,然后用黑色涂牛的深部,前牛要濃而實,后牛要淡而雅。人物上色時要小筆細填,邊涂邊擦邊調整。落款用棉球蘸黑色涂之,多余色以紙擦去。整體著色后推遠觀之,對不符合落稿效果的部位進行修正,直到滿意為止。

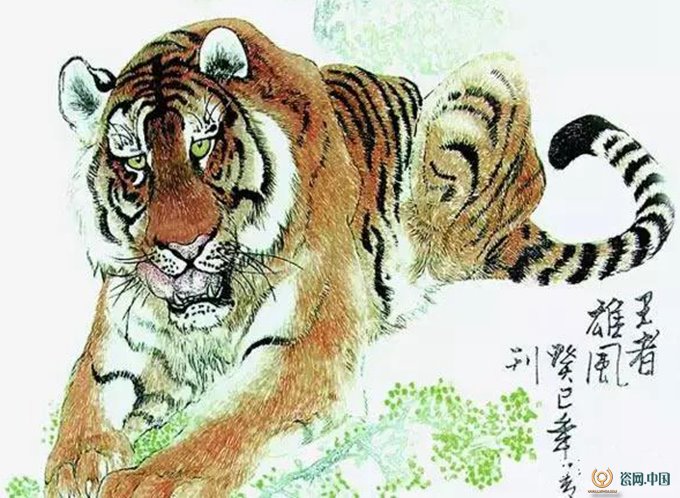

王者雄風 直徑41cm 刻瓷烤彩盤局部 董善習 2013年

《王者雄風》盤刻于2013年,就其整體藝術效果而言,無論是表現形式還是刻制刀法的組合都有其獨到之處。對畫面主角虎的刻制,一改動物多用的寫意法,采用了較寫實的藝術表現技法,突出其形體的彪悍逼真,以適應人們心中對王者的敬畏之情。為進一步使王者之威彰顯,在刻制刀法的組合上做了大膽嘗試:(1)先用鑿刀將虎的形體,特別是虎的斑紋刻出,按其深淺濃淡敷涂黑色;(2)待黑色干透后,再用國畫赭石色涂寫,標記出虎的皮毛;(3)依據標記出的虎的毛色為基準,采用絲毛鐫刻法,即用鉆石刻線刀和合金鑿刀相結合,按虎毛的生長規律,一根一根順勢刻出。而虎的眉部、嘴部、胸部、腹部、腿的內側白毛部位,則以瓷盤自身白色質地代之,不必刻鑿;(4)虎毛鐫刻后,用赭黃顏料敷彩;(5)以較重的黑色,用細筆如同國畫的絲毛法將虎的斑紋勾勒一遍,使整個虎的形態立體而醒目。

六駿圖 120cm×60cm 刻瓷烤彩壁畫局部 董善習 2014年

《六駿圖》瓷板與前面介紹的動物鐫刻不同,基本采用線刻法,用平刀線轉面或面轉線的刀法將馬的形體刻出。為增強畫面體量感,中間兩馬通身以面刻捻轉法刻出后分別敷黑色和紅色,組成大的塊面,與相鄰的線刻四馬形成比對。馬的鬃毛和尾巴線刻著色后,再用淡黑色顏料襯托涂之,以彌補純線條的單薄,是刻瓷與彩繪的結合。

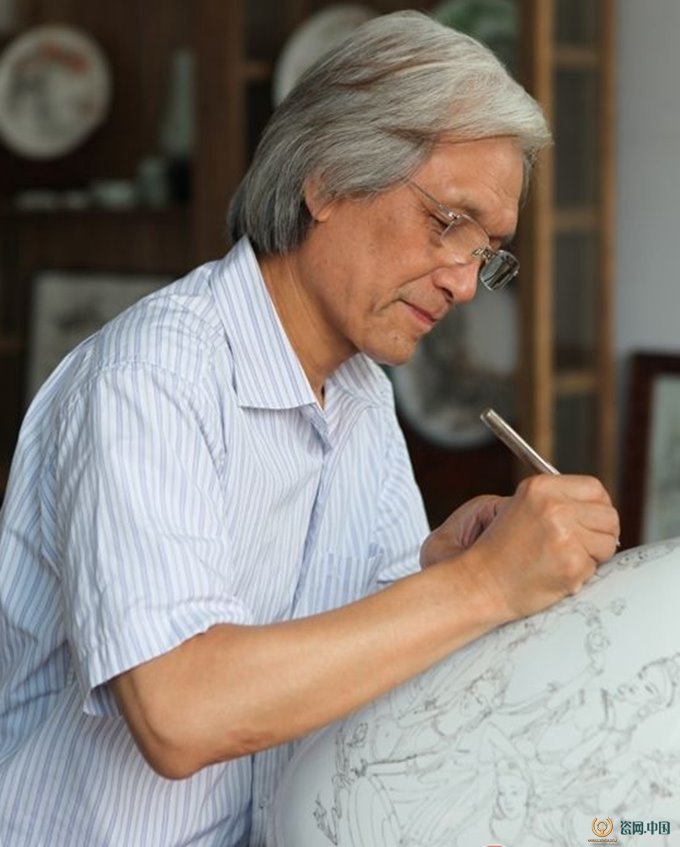

董善習,1951年出生于山東淄川。中國陶瓷藝術大師、高級工藝美術師。1972年就職于山東淄博瓷廠,始從陶瓷藝術。1984年進修于中央工藝美術學院。1988年赴澳大利亞南澳國際博覽會,1992年赴韓國首爾博覽會以刻瓷藝術參展。曾任淄博瓷廠科研所所長,藝術瓷分廠廠長,洪山陶瓷廠總工藝美術師等職。2002年被山東省陶瓷工業協會授予首屆“山東省陶瓷藝術大師”稱號,2003年被山東省政府授予第二屆“山東省工藝美術大師”稱號,2007年被評為“山東省輕工系統首批有突出貢獻的中青年專家”,2010年獲第二屆“中國陶瓷藝術大師”稱號。現任中國陶瓷協會刻瓷文化研究會副會長,山東陶瓷協會刻瓷專業委員會副主任。

從藝四十多年來,董善習致力于陶瓷藝術的學習、研究和創作,先后有50多件作品在省級以上展評中獲獎。部分作品由中國陶瓷琉璃館、吉林省博物館、湖南醴陵博物館、武漢理工大學藝術館、齊魯工業大學藝術館、美國黑鷹博物館、英國珍寶博物館等多家藝術機構收藏。

董善習多次被聘為山東省陶瓷創新評比評委、全國刻瓷藝術大賽評委、山東省陶瓷藝術大師評委、山東省高級技術職稱評委、山東省工藝美術學院兼職教授。

2000年,董善習集多年實踐并對刻瓷藝術加以理論探討,創作出版了《刻瓷藝術》一書。2001年此書獲首屆“淄博文學藝術獎”。《清代民國時期的刻瓷藝術》《淄博刻瓷之我見》等論文在國家級專業刊物上發表。

2012年與山東硅元科技合作,成功研創“刻瓷烤彩”新工藝,并于當年獲全省陶瓷工藝創新金獎。

2015年《刻瓷藝術》第二版由北京工藝美術出版社出版發行。該書被清華大學美術學院圖書館、景德鎮大學圖書館、景德鎮學院圖書館、山東理工大學圖書館、淄博市圖書館等多家圖書館收藏。

2016年又與硅元科技合作,“硬筆陶瓷彩繪”新工藝研創成功,為陶瓷裝飾開創了一種新的藝術形式。

2017年,利用淄博本地生產的薄胎瓷板進行釉中彩繪試驗,并獲得成功。