在剛剛結束不久的“傳承人‘釋義’學術研討會”上,與會的專家學者就重新釋義傳承人作了精彩發言。馮驥才先生作為非物質文化遺產保護運動的發起者之一,有很多關于“傳承人”以及“傳承人口述史”的前瞻性重要觀點。在此,我們輯錄部分以饗讀者。

01

關于傳承人的觀點

馮驥才與劉家園祥音法鼓老會傳人親切握手

傳承人是民間文化的主體。如果哪一項民間文化沒了傳承人,這項民間文化就消失了。

——馮驥才

以下是觀點摘錄:

1、在人類尚沒有“文化遺產”的概念之時,廣大民間各種世代相傳的文化中,唱主角是這些傳承人。他們就是數千年來一直活躍在民間的歌手、樂師、畫工、舞者、戲人、武師、繡娘、說書人、各類高明的工匠以及各種民俗的主持者與祭師。這是一群智慧超群者,才華在身,技藝高超,擔負著民間眾生的文化生活和生活文化。黃土地上燦爛的文明集萃般地表現在他們身上,并靠著他們代代相傳。有的一傳數百年,有的衍續上千年。這樣,他們的身上就承載著大量的歷史訊息。特別是這些傳承人自覺而嚴格地恪守著文化傳統的種種規范與程式,所以往往他們的一個姿態、一種腔調、一些手法直通著遠古,常常使我們穿越時光,置身于這一文化古樸的源頭里。所以我們稱民間文化為歷史的“活化石”。

2、傳承人是非物質文化遺產之本。我們看到了傳承人就看到了非物質文化遺產的本質,就看到非物質文化遺產的本身,我們保護非物質文化遺產主要就是保護傳承人。

3、非物質文化遺產是活態的、生態的。民間的吹拉彈唱、手上的技藝都是活態的,必須有傳人;如果沒了傳人,文化就消失了,人是文化的主人。非物質文化遺產生動地、情感性地表現在文化傳承人的身上,這些傳承人是大地上的文化精華,是黃土地上的藝術大師,是傳承我們龍的精神的代表,我們特別尊敬他們。

4、由于非物質文化是靠口頭傳承的,一半的中華文化延續的生命線便是代代相傳的傳承人。如果傳承人沒有了,活態的文化便立即中斷。剩下的只能是一種純物質的“歷史見證”了。所以說,非物質文化遺產的保護主要是活態保護,物質文化遺產是靜態保護。活態保護的關鍵是傳承人。

5、傳承人是民間文化傳承過程當中的主角,是我們民間文化的領軍人物,民間文化的傳承就落在他們的身上。一個地域的民間審美、民間技能在他們身上體現。一個地方的民間文化(不管它是什么性質的民間文化)最大的信息量也保存在傳承人身上。我們抓住了傳承人就抓住了民間文化的根本、本質,順著這個脈絡我們可以找它的源頭。如果沒有傳承人,民間文化就沒有了。只要有一個傳承人在,這個民間文化就是活著的,沒有傳承人了,這個民間文化就死了。所以,我們抓住傳承人是重要的。

6、非遺是通過傳承人代代相傳下來的,傳承人這一條線索斷了,非物質文化遺產立刻就不存在了。因此說,非物質文化遺產有它的脆弱性,相當脆弱。而且非物質文化遺產在歷史上很少有文字記錄,它跟精英文化不一樣,精英文化是有記錄的。一個沒有文字記錄的、保留在人身上的、不斷變化的文化遺產,是不確定的、脆弱的,對它的保護就特別重要,最重要的還是對傳承人的保護。

7、我們對非物質文化遺產的認識,一開始也是認識到技藝的本質。后來我們才認識到,非物質文化遺產的靈魂,它真正的所在是傳承人,如果沒有傳承人,就沒有活態的靈魂。

8、我們對傳承人之所知十分有限。對其保護的力度,抵不上它消失的速度。一旦失去傳人,非物質文化遺產就不存在。傳人去后,只有遺存。遺產中非物質性的、活態的部分立即消失,只剩下物質性的部分,遺產的非物質性就轉化為物質性的了。因此說非物質文化遺產比物質文化遺產脆弱得多,它的關鍵是傳人的脆弱。

9、搶救性的普查、科學認定以及切實有效地保護傳承人,才是保護非物質文化遺產的關鍵。我們留給后人多少非物質文化遺產,就看我們查清、認定和保護住多少杰出的傳承人。如果失去傳人和傳承,這些遺產只有一個歸宿,就是一動不動地躺在博物館,并永遠沉默著。保護傳承人的前提是認定傳承人,對傳承人全面、細致和快速的普查又是認定的前提。

10、傳承人保護的困難是,首先我們對傳承人的狀況沒有底數。由于傳承人消失速度太快,急需做的事情包括:①建立國家的文化傳承人名錄。進入名錄者要經過專家嚴格的評議與審批,對列入名錄者要建立檔案,以文字、圖片和音像方式存錄其全部資料。②傳承人名錄可采用我國文物法中“多級保護”的制度,除國家一級的杰出傳承人,還要確定有省級、市級、縣級的傳承人,以全面和整體地保護非物質文化的生態。③對傳承人要制定具體的保護措施。國家和地方政府給予經濟資助,重要的是保證后繼有人,不讓任何一項重要的遺產失去傳承。

11、傳承人所傳承的不僅是智慧、技藝和審美,更重要的是一代代先人們的生命情感,它叫我們直接、真切和活生生地感知到古老而未泯的靈魂。這是一種用生命相傳的文化,一種生命文化,它的意義是物質文化遺產不能替代的。有史以來,中華大地的民間文化就是憑仗著千千萬萬、無以數計的傳承人的傳衍。它們像無數雨絲般的線索,閃閃爍爍,延綿不斷。如果其中一條線索斷了,一種文化隨即消失,如果它們大批地中斷,就會大片地消亡。

12、分外地重視傳承人——或者說把傳承人叫響了——是我們這個時代。因為這個時代是文明轉型的時代,在這個時代里遺產的概念出現了。物質和非物質文化遺產的概念出現了,傳承人的概念出現了。我們認為,傳承人是非遺的代表,承上啟下的責任人。特別是在民間文化處于瀕危的狀況下,傳承人的意義就分外重要。這個意義是決定性的。我國傳承人的認定就是伴隨著非遺的認定產生的。

13、我們的非遺名錄是與聯合國配套的,我們的“代表性傳承人”學習了日韓的“人間國寶”的制度。但我們的體量太大。然而,我們現在認定上這種“批量化”認定是否嚴謹還有待于研討。此外,對傳統村落的認定也是如此。批量化難免粗鄙化。必需明確,這種方式是政府保護方式。由于政府保護要從管理出發,所以必需立項。名錄就是項目化的產物。政府的非遺與學術界的民間文化,看上去是同一個概念,但是又不盡相同。從學界看,一個地域的文化是一個整體,如果項目化了,就會把文化的整體肢解開來。

14、說到傳承人,我很欣賞“自然傳人”這個概念。歷史上傳承是自然而然的代代相傳。傳人不是一種身份,而且也不會是一個人。一個地方一種民間文化或藝術的傳人可能很多。如果確定了其中某一位為“代表”,就會把政府支持的重點都放在一個人身上,問題就出來了。它會使一種文化歸結到一個人身上,命懸一線,無形中使民間文化變得脆弱。原本的傳承生態與活力受到人為的約束。這種負面問題的出現,是否與我們對傳承人的認識有關?從學界的角度看,傳承人認定是一把雙刃劍,利弊都有,在這兩難中,如何解決呢?學界的工作是什么?我們必需清醒。

15、再一個是市場思維影響著傳承人,包括傳承的目的與內含。在市場和旅游的驅動下,在消費主義肆虐的大潮流中,文化的產業化、旅游化、商品化,以及傳承人的職業化功利化,正在扭曲傳承的目的與遺產的本質。這給政府的管理提出嚴峻的挑戰。

16、還有一個更緊迫的問題節節進逼,就是國家非遺認定的代表性傳承人的老化。前幾批傳承人多是老一輩自然傳人,具有原生性。那么下一代的傳承人的認定標準又是什么。

17、在這樣的背景下,我們必需要回到原點,遺產的原點,保護的原點,學術的原點,再一次研討,界定、確認傳承人的概念。以便我們更明確自己的科學立場、準則與責任。比如對于民間文化,我們是否更應把視野投射到文化的整體,對于傳承人,不只關注于“代表性傳承人”?只有堅守科學,才能更好地保護遺產,真正地做好中華優秀文化的傳承與弘揚。

珍貴照片合集

在宮莊子集市上找到了畫缸魚的王學勤

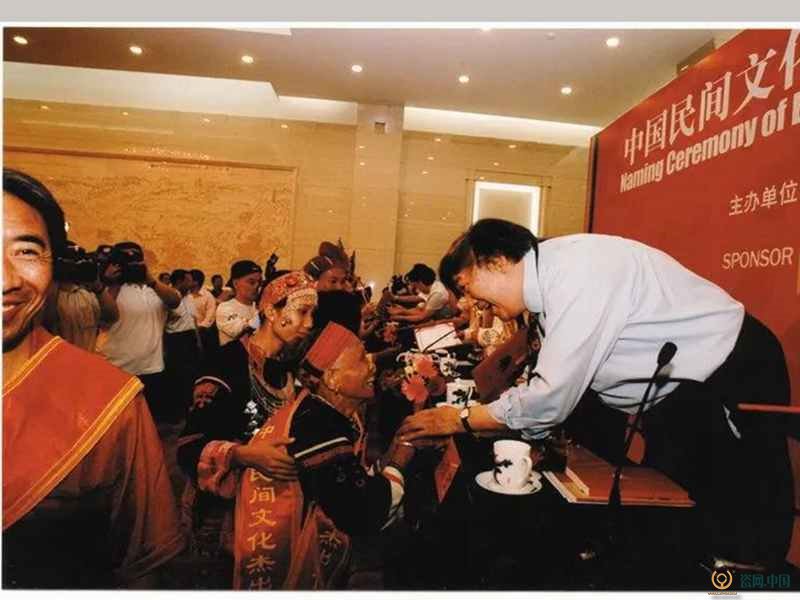

馮驥才為鶴慶縣新華村白族銀器制作藝人寸發標授予聯合國教科文組織“民間工藝大師”稱號

人民大會堂隆重舉行首批中國民間文化杰出傳承人命名儀式

馮驥才參觀桃花塢年畫博物館房志達工作間

馮驥才與灘頭年畫藝人高臘梅一家合影

馮驥才與華縣皮影藝人合影

馮驥才為花瑤古寨老人點煙

緊急保護羌族文化遺產專家工作組一行看望錦竹年畫藝人陳興才一家

02

關于傳承人口述史的觀點

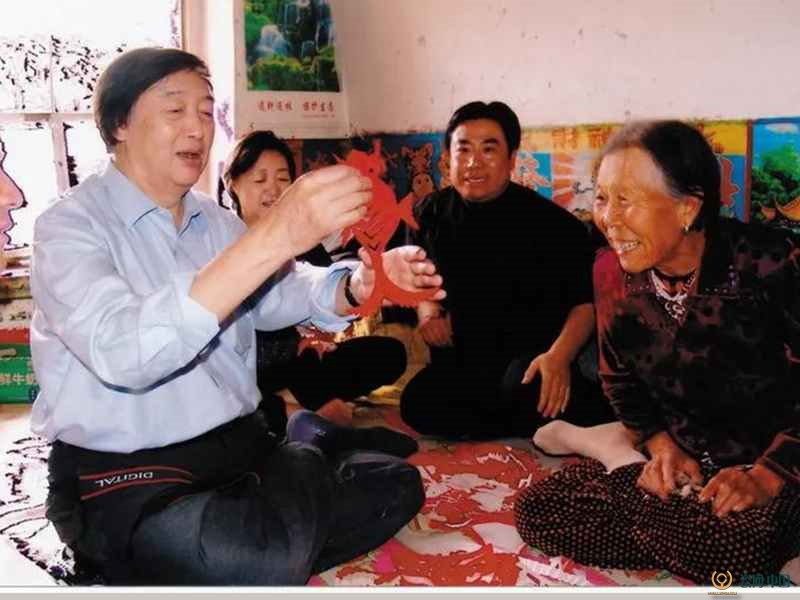

馮先生在和林格爾縣考察中發現和探訪民間剪紙藝人康枝兒

口述史調查是非物質文化遺產最重要的搶救手段和保護方式。

——馮驥才

1、由于社會轉型,遺產瀕危,(非物質文化遺產學)一開始就面對著強大的時代性的壓力——搶救,即搶救大地上隨處可見又日見凋蔽的民間文化遺存。搶救最關鍵和最首要的工作是田野調查,田野調查對象的重中之重是非物質文化遺產的主要載體——活著的傳承人。于是,廣泛應用在人類學和社會學中的口述史方法,便順理成章地被拿過來,成了非物質文化遺產田野調查最得力的必不可少的工具性的手段。

2、第一,口述史面對的是活著的人,而非物質文化遺產的主角就是活著的傳承人。第二,口述史是挖掘個人的記憶,而非物質文化遺產都保存在傳承人代代相傳的文化記憶中。第三,口述史的工作是將口述素材轉化為文字性文本。當文化遺產只保存在傳承人的記憶中時,是不確定的,不牢靠的;只有將這種“口頭文化遺產”(即非物質文化遺產)轉化為文字后,才可以永久保存。

3、用口述的方式,就是因為民間文化的傳承人是靠兩個技藝(記憶)傳下來的。兩個技藝(記憶)不是一個詞,一個是身上的技藝、本事,還有一個是大腦的記憶。這兩個技藝(記憶)都是沒有經過文字記錄的,都是可變的、脆弱的、稍縱即逝的、失不再來的。

4、傳承人是口述史的主體,傳承人的遺產要保留下來,口述史是必不可少的一個方式。口述史以前沒有這樣一個承擔,也沒有這樣一個功能,它有歷史學的功能,人類學的功能,它還沒有遺產學的功能,說實話,這也就是這十年的事。

5、必須要研究口述對象,而且必須要有想象力,口述史是對話的結果。我覺得思想者在一起最大的快感是交談,因為思想大部分是在談話過程中產生的,互相啟發,一個思想誘發一種思想。如果你談得非常有啟發,就會引起他的很多聯想、回憶,會把他的很多東西勾起來。如果你知道的少,談得少,他就沒有東西。

6、與口述對象之間的關系,是口述成功與否的關鍵。既不能比他矮也不能比他高,必須跟他平等、親切、相互信認。這樣,他就會把大量的、非常重要的東西告訴你。你必須了解這個人的性子,在談的過程中,不要怕他重復,要循循善誘,帶著他聊。這樣我們獲得的一定比你直接問的(那些東西是干巴巴的,是概念的,甚至于冷冰冰的,沒有人的色彩)更出彩。因為,民間藝術最大的特點是情感化,它的色彩、造型都是一種情感。

7、我們的視野要放寬,要一直把傳承人的記憶追尋到頭為止。我們為什么一定要盯著歷史呢?因為歷史永遠頂著一個頭就是上限,上限找到得越早,我們對歷史知道得越多。歷史的長度是最重要的,所以,我們一定要追尋他的上邊,還有他本人對藝術的理解。他的理解有他的成分,也有那個地域的成分,地域里邊的集體審美傳統,這非常重要。

8、嚴格來講,口述史是只減不增的。所謂不增加內容,對我們來講就是不增加構想的、虛構的情節或者細節。聽錄音的時候要找傳承人語言的特點,語氣的東西,肯定要給他加上去,這主要看最后整理時對語言節奏的把握。

9、口述史,作為一種特殊的研究方法與文本樣式已經在歷史學、社會學和人類學等領域中廣泛應用,相關的理論體系亦已形成,但是“傳承人口述史”還是一個嶄新的概念,還缺乏理論支撐。這因為理論建設需要足夠的積累、豐富的實踐和自身的歷史。我國非遺(民間文化)的保護自二十一世紀初才步上正軌,傳承人的認定和保護不到十年,而“傳承人口述史”的概念更是在其后才出現的。然而,一經出世,便站住了腳,并顯示出它對于非遺的挖掘與存錄有著不可替代的功能和意義。

10、很久以來,民間文化的研究,大多采用口述調查來獲取田野資料,很少采用現代意義的獨立的口述史文本。口述調查與口述史有著根本的不同。口述調查只是一種簡單的問詢方法,注重的是材料本身;口述史則不然,它更是一種文本樣式,一種體裁,更著意于獨立的以人為主體的口述內涵,顯示現代科學對人的尊重。由于民間文化在本質上是一種生活的、人的、自發的文化,口述史就來得更為重要。

11、由于傳承人是一個獨特的各擅其能的群體,是一群另類的人,同時傳承人的口述史還有民俗學和遺產學等方面特殊的要求,因而“傳承人口述史”自具特征、標準和文本的方式。一方面,它與歷史學、社會學的口述史有共同和一致之處,一方面又有鮮明的不同,比如說,傳承人口述史文本要有資料性、檔案性和知識性,這就自然與其它口述史迥然不同了,需要用理論來總結。

12、在當下國際學術界,口述史已經由從屬于歷史學、人類學和社會學的研究方法,發展為一個新的學科;但是還沒有傳承人口述史——這一專門概念的提出。它是中國文化界提出來的,是我們在非遺搶救和保護中對口述史的廣泛運用從而獲得的學術發現。由此進行相關理論的建設,則體現我們學術上的自覺。我們要把“傳承人口述史”作為一個學科分支從實踐到理論扎實地建立起來。

傳承人口述史調查學術成果梳理

《中國民間文化杰出傳承人調查、認定、命名工作手冊》

《中國民間文化杰出傳承人名錄》

《中國民間文化杰出傳承人叢書》(部分)

《中國木版年畫傳承人口述史叢書》

《天津皇會文化遺產檔案叢書》

《呵護傳承人,關注守望者:非遺后時代民間文化的傳承與思考》

《傳承人口述史方法論研究》