一、問題的緣起

2006年9月至2007年1月,文物考古工作者對浙江龍泉大窯楓洞巖窯址進行了考古發掘,出土了一批遺跡、遺物,其中出土的瓷器不僅有民用瓷器,而且還有官用瓷器(沈岳明:《楓洞巖窯址發掘的主要收獲和初步認識》,刊《龍泉大窯楓洞巖窯址出土瓷器》,文物出版社,2009年版,第1—10頁)。這樣便出現了關于楓洞巖窯廠性質的熱議。2007年1月18—19日在龍泉召開了“龍泉窯考古發掘專家論證會暨新聞發布會”,與會的大多數專家認為楓洞巖窯廠的性質為民窯,并“確定這處窯場的生產性質為承接官府訂貨、生產官用瓷器的著名窯場”(沈岳明、秦大樹、施文博:《龍泉窯楓洞巖窯址考古發掘學術座談會紀要》,《文物》2007年第5期,第93—96頁)。由于中央政府有關燒造宮廷用瓷和官府用瓷窯廠的選定(見下文引),往往是處州(龍泉窯)和饒州(景德鎮窯)并提;再有景德鎮,在明代洪武時期大量燒造官用瓷器,一般認為洪武時期已設立官窯(御窯)(劉新園:《景德鎮珠山出土的明初與永樂官窯瓷器之研究》,《鴻禧文物》創刊號,1996年,第1—40頁)。因此,在學術界有研究者堅持認為明初在龍泉也設立了官窯,同時出現了明初龍泉窯和景德鎮窯性質一樣的看法。這樣就產生了明代洪武時期龍泉、景德鎮燒造官用瓷器的窯廠性質問題。本文試對這個學術問題做以初步探討。有疏漏和不妥之處,請方家不吝指正。

二、窯廠性質分析

明代洪武時期龍泉、景德鎮燒造官用瓷器的窯廠性質,擬從明代文獻記載入手,結合窯址考古資料進行分析。

1.龍泉。

明代洪武時期有關龍泉燒造官用瓷器的文獻,明代萬歷申時行《大明會典》卷一百九十四《工部(十四)》“陶器”條記載:“洪武二十六年定,凡燒造供用器皿等物,須要定奪樣制,計算人工物料。如果數多,起取人匠赴京置窯興工;或數少,行移饒、處等府燒造。”(楊新主編:《故宮博物院藏文物珍品全集》第34冊《青花釉里紅(上)》圖版13—26,商務印書館(香港)2000年版,第15—28頁)這條文獻記載表明,明代洪武時期定“燒造供用器皿”的地點有處州府(龍泉窯)。2006年9月至2007年1月的考古發掘資料證明,龍泉大窯楓洞巖窯廠是當年“燒造供用器皿”,即燒造官用瓷器的窯廠。

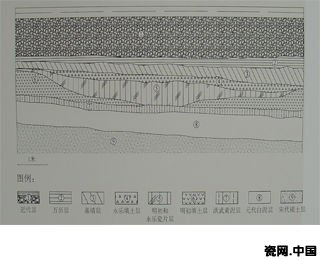

從這條文獻記載中還不能確定燒造官用瓷器窯廠——楓洞巖窯廠的性質。既然如此,讓我們來看看楓洞巖窯址考古發掘資料。當年發掘面積1600余平方米,揭露出陶洗池、儲泥池、轆轤坑、龍窯等遺跡和顧家祠堂遺址;出土了豐富的民用瓷器和洪武、永樂時期官用瓷器,以民用瓷器為主。從地貌和揭露出的遺跡、窯業廢棄物堆積的布局觀察,其是一個整體,即是一個窯廠。不言而喻,一個既燒造民用瓷器,又燒造官用瓷器,并以燒造民用瓷器為主的窯廠,在中國古代其性質不可能是官窯。由此可見,楓洞巖窯廠是一座民營窯廠。這就是說,龍泉洪武時期的官用瓷器是宮廷或工部下樣在民窯燒造的(參見沈岳明《楓洞巖窯址發掘的主要收獲和初步認識》,刊《龍泉大窯楓洞巖窯址出土瓷器》,文物出版社,2009年版,第1—10頁;秦大樹、施文博:《龍泉窯記載與明初生產狀況的若干問題》,刊《龍泉大窯楓洞巖窯址出土瓷器》,文物出版社,2009年版,第28—35頁)。

2.景德鎮。

明代洪武時期有關景德鎮燒造官用瓷器的文獻記載,沒能超出龍泉,仍是上面所引的明代萬歷申時行《大明會典》上的這一條。

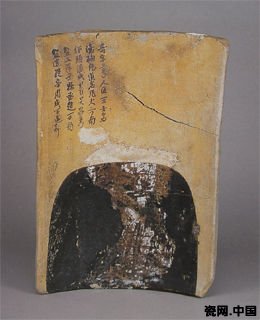

這條文獻記載表明,景德鎮洪武時期也是鎖定的官用瓷器的生產地點。考古發掘出土資料(炎黃藝術館:《景德鎮出土元明官窯瓷器》圖版10—39,文物出版社,1999年版,第72—97頁)和傳世品(楊新主編:《故宮博物院藏文物珍品全集》第34冊《青花釉里紅(上)》圖版13—26,商務印書館(香港)2000年版,第15—28頁)都證明了這一事實。那么其官用瓷器是哪座窯廠燒造的呢?1982年以來,在景德鎮明清御窯遺址發掘中,出土了多塊以鐵料書“趙萬初”銘的瓦,其中1990年出土的一塊保存較好,銘文全文是:“壽字三號,人匠王士名,澆油凡道名,風火方南,作頭潘成,甲首吳昌秀,監工浮梁縣丞趙萬初,監造提舉周成,下連都。”(炎黃藝術館:《景德鎮出土元明官窯瓷器》圖版38,文物出版社,1999年版,第97、345頁)瓦銘記載的是官府燒瓦的工匠和監制官員。據《浮梁縣志》記載,趙萬初洪武二年始任浮梁縣丞(清康熙二十一年《浮梁縣志》卷之五《官制·縣丞》“明洪武”條)。他的任期在“洪武早中期”(劉新園:《景德鎮珠山出土的明初與永樂官窯瓷器之研究》,《鴻禧文物》創刊號,1996年,第9頁)。再有,2002年發掘時,出土的1件洪武時期白釉瓷碗的內底刻寫“局用”二字(北京大學考古文博學院等:《江西景德鎮明清御窯遺址發掘簡報》,《文物》2007年第5期,第4—47頁)。“局”,應是對當時與官府有關的某個制瓷單位的稱呼。這有文獻記載為據,明代正德《饒州府志》卷一《鄉鎮》“浮梁縣”條記載:“景德鎮,即陶器之所,肇于唐,而備于宋,國朝設局以施之”。(明代正德《饒州府志》卷一《鄉鎮》“浮梁縣”條,明代正德刻本)上述兩條考古資料可以證明,洪武時期在景德鎮有一座專給官府燒造瓷器(官用瓷器)的機構(窯廠)。

這座燒造官用瓷器的機構叫什么名稱?在景德鎮發現的明代崇禎十年《關中王老公祖鼎建貽休堂記》石碑載:“我太祖高皇帝三十五年,改陶廠為御器廠,欽命中官一員,特董燒造。”可知,在設御器廠之前的洪武時期有一座陶廠。陶廠于洪武三十五年時被御器廠所取代;據上引“趙萬初”銘瓦上的銘文和白釉瓷碗上的“局用”款,陶廠可能在洪武早期就存在了。能直接被改為御器廠的陶廠,那么陶廠的所有權性質應和御器廠相同,即屬于官府。從陶廠改為御器廠之后派中官督陶一事來看,陶廠應由地方官管理。由此看來,陶廠的性質不是民窯,進而推斷洪武時期景德鎮窯官用瓷器很有可能是這座陶廠燒造的。

明代洪武時期景德鎮的窯廠比較多,分布也比較廣。那么哪座窯廠是陶廠,陶廠位于何處?1994年在對御窯遺址的搶救性發掘中,發現了打碎掩埋的洪武晚期官用瓷器和永樂時期御用瓷器堆積(劉新園:《景德鎮珠山出土的明初與永樂官窯瓷器之研究》,《鴻禧文物》創刊號,1996年,第10—22頁)。該堆積在御窯遺址內,那么燒造這些瓷器的作坊、窯爐址應距堆積不遠,或許就在現御窯遺址內。2002—2004年對御窯遺址發掘中,在珠山北麓(遺址的東北部)發現了明代初年院墻和葫蘆形窯爐等遺跡(北京大學考古文博學院等:《江西景德鎮明清御窯遺址發掘簡報》,《文物》2007年第5期,第4—47頁)。葫蘆形窯爐遺跡共7座,皆座東朝西,南北向整齊排成一排,非常壯觀,年代為洪武至永樂時期。但這7座葫蘆形窯爐窯床前沿擋土墻所用材料中有較多的洪武早期燒造的板瓦,不見晚于洪武早期的遺物,可知這7座葫蘆形窯的年代不早于洪武中期。葫蘆形窯爐遺跡的年代和瓷器(片)堆積的年代基本一致,說明打碎掩埋的洪武晚期官用瓷器和永樂時期御用瓷器是這批葫蘆形窯爐燒造的。進而推測,以葫蘆形窯爐遺跡為中心的這座窯廠應是洪武中晚期的陶廠。其位于現御窯遺址內,中心區域在珠山北麓。

那么洪武早期的陶廠又位于何處?這還有待于考古資料的發現。但我們可做一個推測,大家都知道,元代有一座官辦的“御土窯”(詳見本文下節),元朝滅亡之后,按常規明朝很可能接收了這座元朝官產“御土窯”,繼續由官府組織燒造官用瓷器。其廠名也許不叫“陶廠”,但其與位于珠山北麓的以7座葫蘆形窯為中心的洪武中晚期陶廠的性質、任務是相同的。如這一推斷無誤的話,元代御土窯的位置就是洪武早期陶廠的廠址所在地。遺憾的是,御土窯的窯址目前還沒有發現。

通過以上分析,不難看出,洪武時期的陶廠應是由地方(州、縣)官管理的一座官辦窯廠,與后來的御器廠關系密切,也可以說是御器廠的前身。洪武時期的“供用器皿等物”應是由陶廠完成的。

三、結語

以上我們分別分析了明代洪武時期龍泉、景德鎮燒造官用瓷器的窯廠及其性質。結果是,兩地燒造官用瓷器的窯廠性質完全不同,龍泉的官用瓷器是在生產水平較高的民窯燒造的;景德鎮是在官辦的窯廠(陶廠)燒造的,這座官辦的窯廠后來發展成了御器廠。

其實,景德鎮洪武時期有官辦的窯廠并不奇怪。景德鎮制瓷手工業早在宋代就達到了較高的水平;元代在工藝技術等方面又有許多創新。元代燒造的瓷器品種豐富,其在繼續燒造青白釉瓷器的同時,批量燒造青花瓷器,發展了高溫銅紅釉瓷器,創燒了卵白釉瓷器、釉里紅瓷器等(權奎山:《試析宋元時期的制瓷手工業》,刊《跋涉續集》,文物出版社,2006年版,第311—321頁)。能給社會各階層尤其是給宮廷提供所需的瓷器。景德鎮宋元時期發達的制瓷手工業,早已引起官府的重視。南宋初年浮梁縣丞張昂曾在景德鎮監陶(李放:《張昂監陶小考》,《文物》2001年第11期,第43—45頁轉84頁)。元世祖忽必烈至元十五年(1278年)設“浮梁瓷局”,“掌燒造瓷器,并漆造馬尾棕藤笠帽等事”(明·宋濂等:《元史》卷八十八《百官志(四)》,中華書局,1976年版,第2227頁)。浮梁瓷局在燒造瓷器方面做的工作,不見文獻記載。但據其職責來推測,元代景德鎮給樞密院、太禧宗禋院等中央官府機構燒造的瓷器(有的瓷器上有“樞府”、“太禧”款),有可能是浮梁瓷局組織燒造的。

再有,元代孔齊《至正直記》卷二《饒州御土》記載:“饒州御土,其色白如粉堊。每歲差官監造器皿以供,謂之御土窯。燒罷即封,土不敢私也。或有貢余土,作盤、盂、碗、碟、壺、注、杯、盞之類。”(元·孔齊:《至正直記》卷二《饒州御土》,《粵雅堂叢書》三編第三十三集,清道光、光緒間南海伍氏刊本)《至正直記》成書于元代末年,記載的應是元代末年及其以前的事情。那么這條文獻記載的事情開始于何時?明代《江西省大志》卷七《陶書》“建置”條記載:“元泰定本路總管監陶,皆有命則供,否則止。”(明·王宗沐撰、陸萬垓增補:《江西省大志》卷七《陶書》“建置”條,明代萬歷二十五年刻本)這條文獻記載的“皆有命則供,否則止”,與《至正直記》的“每歲差官監造器皿以供,謂之御土窯。燒罷即封,土不敢私也”的意思相同,說的應是同一件事。可見《至正直記》記載的這件事應始于元代泰定年間(1324—1327年),其中說的“御土窯”也應開始于此時。有意思的是,這個時間恰巧與高嶺土引進瓷胎的年代(至遲元泰定間[14世紀20年代])(劉新園、白焜:《高嶺土史考——兼論瓷石、高嶺與景德鎮十至十九世紀的制瓷業》,刊《中國陶瓷》1982年第7期增刊(古陶瓷研究專輯),第141—170頁)相同。由上述可見,元代泰定年間至元代末年官府仍派官在景德鎮監陶;燒造供用瓷器的窯應是御土窯;“燒罷即封,土不敢私也”的御土窯,顯然不是民營窯廠,應是官辦的專門燒造供用器皿的窯廠。

如上所述,明代洪武時期官府在景德鎮設立窯廠(陶廠)專門燒造官用瓷器就是順理成章的事了。

龍泉和景德鎮就不同了。龍泉宋元時期尤其是南宋后期至元代制瓷手工業也很發達,產品質量好。但不可否認的是,產品的品種單一,只燒造青釉瓷器。文獻中雖然有其在北宋宣和(1119—1125年)中宮廷曾“制樣須索”(宋·莊綽:《雞肋編》卷上“龍泉佳樹與秘色瓷”條,中華書局,1983年版,第5頁)的記載,但未見南宋元時期官府派官監窯的記錄。龍泉在宋元時期也確有一些知名的窯廠,如明代郎瑛《七修類稿·七修續稿》卷六《事物類》“二窯”條記載的南宋時章生一主持的哥窯、章生二主持的龍泉窯(明·郎瑛:《七修類稿·七修續稿》卷六《事物類》“二窯”條,中華書局,1959年版,第833頁);考古調查、發掘確認的金村窯、溪口窯、大窯窯等(朱伯謙:《龍泉青瓷簡史》,刊《龍泉青瓷研究》,文物出版社,1989年版,第1—37頁)。宋元時期龍泉窯青釉瓷器已進入宮廷,故宮博物院收藏的清宮舊藏品有南宋、元代龍泉窯瓷器(王光堯:《關于清宮舊藏龍泉窯瓷器的思考——官府視野下的龍泉窯》,刊《龍泉大窯楓洞巖窯址出土瓷器》,文物出版社,2009年版,第19—27頁);元代也曾給官府燒造過瓷器,韓國新安沉船中曾出水刻有“使司帥府公用”銘青釉瓷盤(韓國文化財廳、國立海洋遺物展示館,《新安船》Ⅱ《??/???》,2006?12?? 102?)。這些資料表明宋元時期皇室貴族和相關官府對龍泉燒造的瓷器已有所了解。當明代初期再有需要時,制樣派人到龍泉選擇一座或幾座民窯燒造是非常正常的。

由上述可知,明代洪武時期龍泉、景德鎮燒造官用瓷器的窯廠性質不同并非偶然,其是有歷史原因的。