饒曉晴,1961年出生于江南古鎮景德鎮一個知識分子家庭。冬雨的江南,白墻黑瓦下,江南古鎮依舊窯火興旺。饒曉睛出生時,在人民瓷廠宣傳科工作的父親給自己剛出生的兒子取名“曉晴”,他是多么希望子承父業,將來會有一份穩定而受人尊重的工作。或許也希望待自己兒子立業時,能遇到不再動蕩像晴天一樣安定的環境。屬牛的饒曉晴天生就有一股拗勁,沒有像乖乖兒那般安靜地守于課堂的學習,他兒時的這種對興趣都在田間野外,抓鳥、玩彈弓,領著小伙伴們攻城壘戰。藝術家叛逆的性格自幼就扎下了根,逃離父親的管束成為孩子王,沉浸于玩樂被斥責的童年經歷也形成了饒曉晴內斂、反思、矛盾的精神個性。天性的頑皮使父親不再堅持對兒子讀書的期望,為了拴住兒子頑劣的心,父親決定帶著兒子拜師學一門技術,卻不知他的命運從此就與陶瓷藝術連在了一起。饒曉晴14歲時就師從徐慶庚,開始繪畫技藝的學習,后又拜師姚永康,臨摹了大量的現代素描作品。這種興趣后來一直延伸到對水鴨、雛雞、松鼠等小動物的描繪,這種對生活情趣的追求和融入大自然的感情,為他以后進入藝術創作領域,打下了深厚的生活基礎。藝術源于生活,沒有真正的人生體悟,藝術創作就會變得毫無根基。對真善美的追求也與饒曉晴青年時候的生活經歷有著緊密的關系。

當然,真正進入藝術世界,是在1979年他考入景德鎮陶瓷學院陶瓷美術設計專業。作為一名青年從藝者,饒曉晴走著一條獨特的道路。求學期間,師從施于人、黃美堯等先生,廣泛學習造型基礎和繪畫美學,進行了扎實的寫生練習,特別是在空間、形體塑造方面狠下苦功,并將解剖、透視等專業知識運用于創作當中。

20世紀80年代初,西方現代哲學藝術思潮涌入中國美術院校,這股熱潮之風也影響著在景德鎮陶瓷學院學習陶瓷美術的青年學子饒曉晴,在校期間他受到了西方哲學思維的影響,讀過尼采、維特根斯坦、羅素、福克納及存在主義等方面的哲學書籍,也熱衷于李澤厚、宗白華的美學思想。但大學的求學并不順利,政治及陶瓷工藝學兩門功課不及格,學校讓他留了一級。他開始在挫折中反思自己的求學之路,決定不走任何捷徑,開始勤奮努力學習國畫、裝飾、陶瓷彩繪等藝術課程,廣泛觀賞研習中外傳統陶瓷藝術精品佳作,加之他土生土長于景德鎮,從小對傳統陶瓷彩繪耳濡目染,這一切為他的陶瓷彩繪創作打下了基礎。

饒曉晴沒有被幾千年的中國傳統陶瓷藝術文明所吞沒,也沒有被現代陶瓷藝術創作向西方全盤轉型所誘惑,他從一開始就尋找屬于他自己的陶藝探索道路。他大學畢業后也一直保持著通讀西方藝術名作和中國傳統陶瓷創作思想相關書籍的習慣,并結識了當代陶瓷名家——中央工藝美術學院胡美生教授等,并開始準備報考中央工藝美術學院陶瓷系的研究生,在與胡美生老師的通信中自覺接受了其陶瓷視覺語言的裝飾形態觀念的熏陶,他就這樣在陶瓷創作上找到一種新的切入點。

饒曉晴(右)與前羽毛球世界冠軍熊國寶

1984年饒曉晴畢業后進入景德鎮市技工學校任教,繼續不斷地學習和探索傳統陶瓷技藝。從學院走入社會,視野變得開闊,也增長了不少見識。他早期的作品《嬰戲天趣》與(釉下彩清明上河圖火缽》,在傳統題材的基礎上,嘗試著用現代表現的形式來組織畫面,摸索出有自己藝術個性的陶瓷繪畫風格,從中我們能感受到道家哲學思想的內涵。1991年他的作品《嬰戲天趣》《釉下彩清明上河圖火缽》獲得“第二屆中國瓷都——景德鎮國際陶瓷節名作展”兩項一等獎,一舉成名,成為陶瓷藝術界的獲獎大戶。

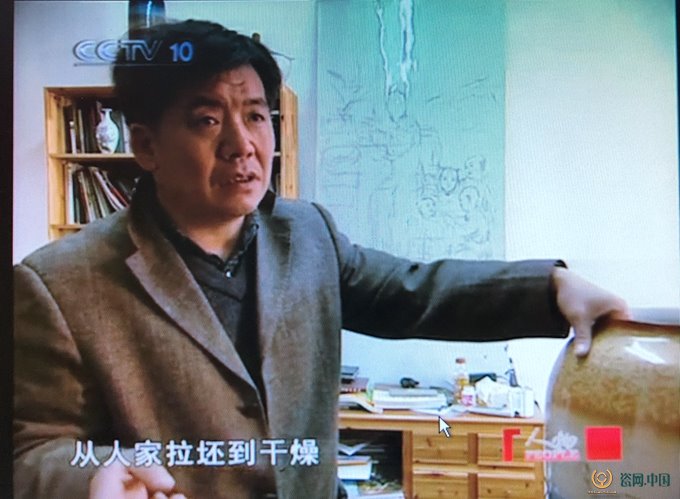

1993年,時任中國輕工總會所長的余仰賢欣賞其才華,力薦之下將饒曉晴調入中國輕工業總會。他向王錫良、張松茂、李峻、戴榮華、汪桂英等老師學習技藝,題材上得到拓展,工藝上也有多種嘗試。饒曉晴的專業能力和水平得到快速的提升與發展。作品也開始在各類國家、省、市級專業展覽中屢屢獲獎。同時作品也被國家、省、市各級政府以及國內外收藏機構收藏。1993年11月,他的作品(松鼠情趣瓶》(嬰戲百圖瓶》入選日本“恩巴精選景德鎮陶瓷美術名作展覽”,并被日本恩巴中國近代美術館收藏。1994年饒曉晴被評為全國工藝美術行業優秀技藝人員,其創作成果榮獲工藝美術行業優秀成果二等獎。1999年他獲得高級工藝美術師職務任職資格,2001年被授子“江西省工藝美術大師”榮譽稱號,2006年被授予“中國工藝美術大師”榮譽稱號。現為中國輕工總會副所長。2008年中央電視臺《人物》欄目曾對其進行專題報道。