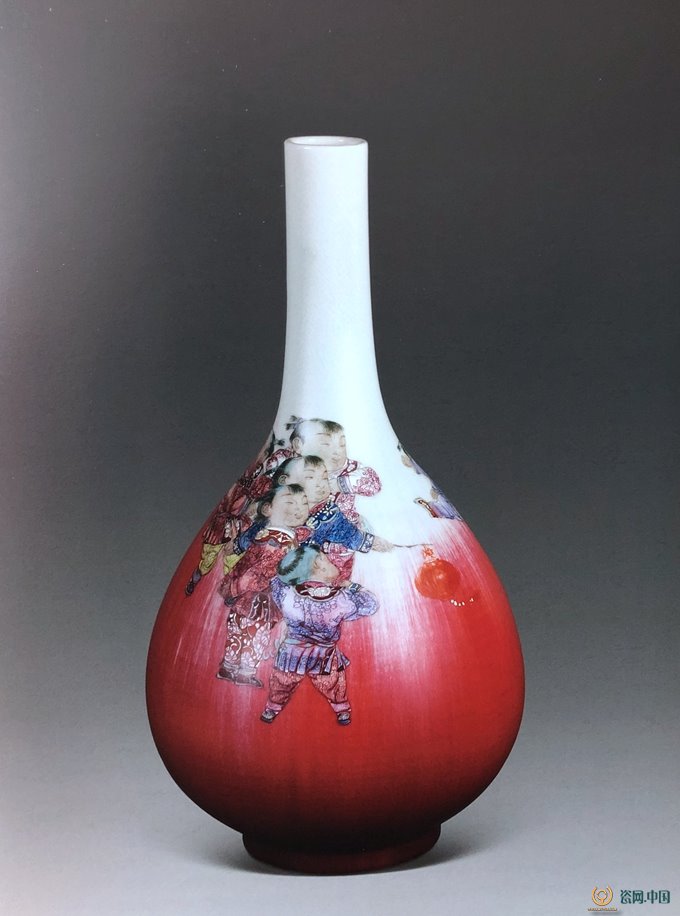

饒曉晴 2006年作品《嬰戲圖》

1988年是中國(guó)現(xiàn)代藝術(shù)風(fēng)潮涌動(dòng)時(shí)期,景德鎮(zhèn)陶瓷變革也在暗流涌動(dòng)。隨著與港澳臺(tái)地區(qū)及東南亞交流的頻繁,景德鎮(zhèn)傳統(tǒng)藝術(shù)瓷振興的曙光似乎也即將來(lái)臨。20世紀(jì)90年代之后在尋根潮和文化熱的推動(dòng)下,出現(xiàn)了從傳統(tǒng)文人意趣中尋找資源、從傳統(tǒng)思想和文化中尋找資源、從民間文化中尋找資源的熱潮,景德鎮(zhèn)許多有為的陶瓷藝術(shù)家開(kāi)始從與傳統(tǒng)契合的路徑中尋找解答當(dāng)代文化問(wèn)題的方式,他們?cè)诟髯缘膭?chuàng)作中開(kāi)始不同程度地引入中國(guó)傳統(tǒng)文化資源。從茶葉、假山石、青花瓷、絲綢、旗袍、明式家具,到戲曲小說(shuō)、火藥、印刷術(shù)、指南針、焰火、族譜、歷史故事、易經(jīng)、禪宗和老莊思想都廣泛地被現(xiàn)代陶瓷藝術(shù)家所借鑒。

當(dāng)時(shí)饒曉晴正在景德鎮(zhèn)市技工學(xué)校任教,他沒(méi)有像學(xué)校里其他藝術(shù)家一樣追逐探索新潮思想的現(xiàn)代陶藝,而是回歸陶瓷自身的傳統(tǒng),來(lái)厘清自己作品內(nèi)涵及民族心理的歸屬。他在景德鎮(zhèn)湖田的古窯遺址上,找尋著景德鎮(zhèn)傳統(tǒng)陶瓷文化資源。隨著研究的深入,他越發(fā)覺(jué)察到這些傳統(tǒng)陶瓷紋飾是一個(gè)文化的綜合體,以此為依據(jù)他開(kāi)始逐步深入研究傳統(tǒng)文化,對(duì)照西方哲學(xué),他認(rèn)為以中國(guó)為代表東方哲學(xué)體系對(duì)人性精神的研究更加完善,因此他認(rèn)為中國(guó)陶瓷文化的發(fā)展空間會(huì)更大。他開(kāi)始重新學(xué)習(xí)東方文化與東西方哲學(xué)以期有更深入的理解。在對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)儒、釋、道等哲學(xué)思想整體學(xué)習(xí)之后,饒曉晴開(kāi)始偏重于道家的思辨,以此順藤摸瓜來(lái)梳理中國(guó)陶瓷設(shè)計(jì)思想。明代景德鎮(zhèn)陶瓷上的青花紋飾充分體現(xiàn)了道家精神的影響,這些受道家思想影響的陶瓷裝飾圖案主要有四類(lèi):一是嬰戲圖;二是神話(huà)人物圖;三是居士圖;四是山水圖。其實(shí)這四種圖式也構(gòu)成了饒曉晴陶瓷作品的主要表現(xiàn)題材。

饒曉睛(左三)赴希臘參加文化交流

老子在《道德經(jīng)》第二十八章中曾提出:“常德不離,復(fù)歸于嬰兒。”在第五十五章中曾提出:“含德之厚,比于赤子。”陶瓷作品中的嬰戲形象,以我國(guó)現(xiàn)有文物遺存來(lái)看,早在唐代長(zhǎng)沙窯的瓷壺上就已出現(xiàn)過(guò),之后宋代磁州窯瓷枕裝飾中又出現(xiàn)了大量彩繪的嬰戲形象,宋元之際嬰孩題材十分盛行,景德鎮(zhèn)湖田窯還出現(xiàn)了大量嬰戲瓷雕,多施青白釉燒制,其中摩羅造像為宋人所喜愛(ài),成為祈佑?jì)D人生育男嬰的吉祥物。陸游在《老學(xué)庵筆記》中寫(xiě)道:“鄜人善做土偶兒,精巧,雖都下莫能及,宮禁貴戚家爭(zhēng)以高價(jià)取之。”宋人所說(shuō)的摩睺羅是一種捏塑彩畫(huà)的嬰孩形玩具,又稱(chēng)泥孩兒,由于上至帝王貴族下至普通百姓都十分喜愛(ài)摩睺羅,使得這種泥孩兒大量出現(xiàn)在市場(chǎng)中。元明時(shí)期青花陶瓷裝飾中嬰戲圖也被作為一種重要的表現(xiàn)題材而大量應(yīng)用,清代陶瓷嬰戲圖更加豐富,大量出現(xiàn)在釉下彩瓷、釉上彩瓷、仿生瓷、雕塑瓷中。近現(xiàn)代“珠山八友”文人瓷畫(huà)當(dāng)中也有類(lèi)似題材。由此可見(jiàn),景德鎮(zhèn)從宋代至近現(xiàn)代,各個(gè)歷史時(shí)期都出現(xiàn)過(guò)嬰戲題材的陶瓷作品。瓷雕、瓷畫(huà)中的嬰戲形象,與大自然中的花草、鳥(niǎo)獸等組合在一起,相映成趣,滿(mǎn)足了人們追求幸福生活、向往吉祥如意的心態(tài)。現(xiàn)代名家如鐘蓮生、郭文連、陸軍、呂金泉、李磊穎等都以童子形象作為陶瓷作品的主創(chuàng)題材。而饒曉晴另辟蹊徑,從道家精神內(nèi)涵來(lái)理解嬰戲圖的表現(xiàn)圖式。他認(rèn)為嬰戲圖中蘊(yùn)含著道家哲學(xué)思想,其中有著“法自然”“返璞歸真”“疾偽貴真”等理論的支撐。他以此為切入點(diǎn),創(chuàng)作了一批嬰戲題材的陶瓷藝術(shù)作品。其中作品《嬰戲天趣》于1991年獲得“第二屆中國(guó)瓷都——景德鎮(zhèn)國(guó)際陶瓷節(jié)名作展”一等獎(jiǎng)。作品《嬰戲牧牛》于1992年10月獲得“第三屆中國(guó)瓷都——景德鎮(zhèn)國(guó)際陶瓷節(jié)第二屆青春杯'大獎(jiǎng)賽”二等獎(jiǎng)。1993年11月,作品《嬰戲百圖瓶》入選日本“恩巴精選景德鎮(zhèn)陶瓷美術(shù)名作展覽”,并被日本恩巴中國(guó)近代美術(shù)館收藏。

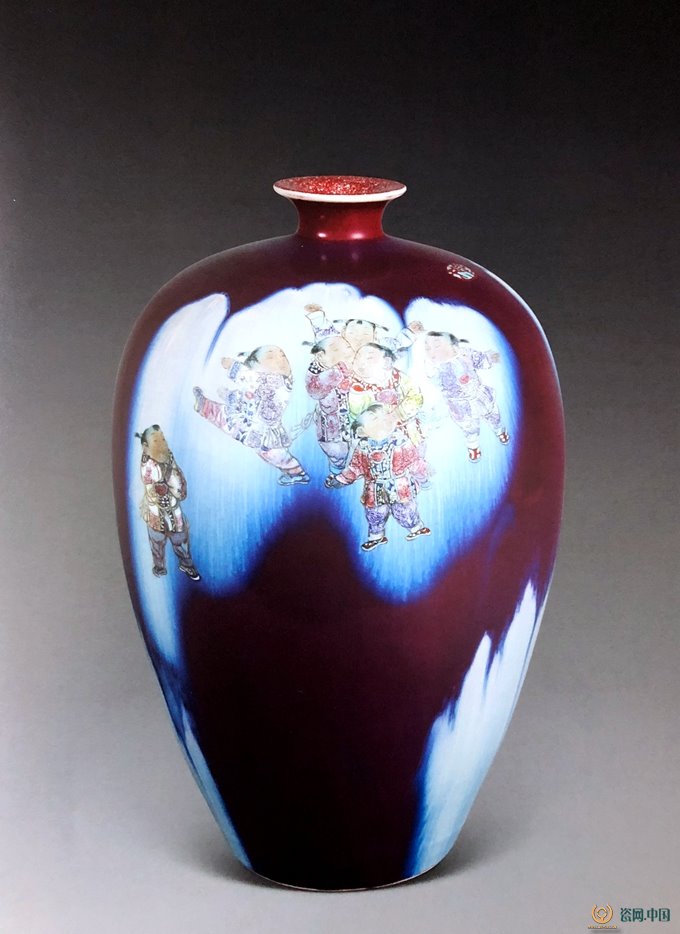

饒曉晴 2006年作品《天趣圖》

在創(chuàng)作嬰戲瓷畫(huà)系列時(shí),饒曉晴就考慮到如何把自然環(huán)境與嬰兒嬉戲時(shí)的情趣結(jié)合在一起,通過(guò)不斷地藝術(shù)實(shí)踐,他找到了適于表現(xiàn)嬰戲情趣的瓷畫(huà)表現(xiàn)技法。他把自己對(duì)孩子的喜愛(ài)之情融入了嬰戲瓷畫(huà)的創(chuàng)作,把山野田間的嬰兒描繪得靈活、機(jī)敏,惹人喜歡。饒曉晴創(chuàng)作的嬰戲題材作品不僅給人們以高雅的藝術(shù)享受,而且能打動(dòng)人心,使人產(chǎn)生感情上的共鳴。

在嬰戲瓷畫(huà)創(chuàng)作中,饒曉晴追求著自己的風(fēng)格,他突破前人的技法,既吸收傳統(tǒng)藝術(shù)的精華,又追求現(xiàn)代藝術(shù)中明快、高雅、簡(jiǎn)潔的畫(huà)風(fēng)。饒曉晴早期在瓷畫(huà)創(chuàng)作中專(zhuān)攻嬰戲題材,將人與自然的生態(tài)環(huán)境相結(jié)合,表達(dá)出渴望回歸自然的真切感受。饒曉晴繪制的嬰戲系列作品《天趣圖》《牧歸圖》《琴棋書(shū)畫(huà)》《吉祥圖》《歡樂(lè)圖》《姐弟情》《瑞雪豐年》《親情圖》等,釉下彩繪、釉上彩繪、高溫色釉等多種裝飾技法并用。他利用不同泥性、料性的陶瓷繪畫(huà)材料,把人物裝飾繪畫(huà)與瓷器晶瑩玉潤(rùn)的特性相結(jié)合,充分發(fā)揮了材質(zhì)美。他在高溫色釉綜合裝飾作品的創(chuàng)作中,采用干、濕筆相結(jié)合技法將絲毛、皴擦、暈染等手法綜合運(yùn)用,同時(shí)還運(yùn)用窯變的效果來(lái)表現(xiàn)山石、樹(shù)干枝葉的肌理感,逐步形成了自己的藝術(shù)面貌。

饒曉晴著力于景德鎮(zhèn)民間青花嬰戲紋式和道家思想內(nèi)涵相結(jié)合的表現(xiàn)探索。他的嬰戲青花作品中率性的表現(xiàn)力不僅符合中國(guó)畫(huà)理中“氣韻生動(dòng)”“神似”的審美標(biāo)準(zhǔn),而且更重要的是符合審美表現(xiàn)與精神內(nèi)涵的一致性。

饒曉晴的嬰戲民間青花瓷作品中蘊(yùn)含著豐富的道家哲學(xué)內(nèi)涵。他認(rèn)為嬰戲紋是對(duì)道家哲學(xué)內(nèi)涵的展示,嬰戲紋中的“嬰”符合道家所提倡的“法自然”“返璞歸真”“疾偽貴真”等思想。“有物混成,先天地生”,這句話(huà)指出了“道”是物質(zhì)的,也是意識(shí)的,是自然規(guī)律,也是社會(huì)規(guī)律。從“道”約束著社會(huì)來(lái)看,“無(wú)為”顯示出了“道”的最高道德和行為的標(biāo)準(zhǔn),也是在“德”與“道”的作用下“混一”為各物的屬性。因此,饒曉晴認(rèn)為“嬰”的無(wú)知無(wú)欲正是體現(xiàn)了“混一”的最高標(biāo)準(zhǔn),“嬰”的精神在老子《道德經(jīng)》之后又發(fā)展出多種含義。

1.自然之性。以“嬰”的天真保全精神,清除雜念,深入靜觀,這是道家關(guān)于人內(nèi)在精神的準(zhǔn)則,而人與“外物”的關(guān)系是要拋棄智慧與感覺(jué)(五色五聲五味只能使人目盲耳聾舌滯),實(shí)質(zhì)是讓人為了從極度深玄的精神痛苦中解脫,從而保持內(nèi)外之物的協(xié)調(diào)和平靜。因此,道家把“嬰”與“赤子”看作自然最本質(zhì)的社會(huì)現(xiàn)象。其結(jié)果是自然原始的行為機(jī)制成為了人的行為規(guī)范,而主體標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)為“只有在社會(huì)中,人的自然的存在才成為人的屬人的存在,而自然界對(duì)人說(shuō)來(lái)才成為人”。上述與“為無(wú)為,而則無(wú)不治”的“法自然”在道家哲學(xué)中發(fā)展成特殊精神化的產(chǎn)物,即虛無(wú)中生元?dú)猓獨(dú)饣癁殛庩?yáng),借父母交合成新人。而人的根本,就是元?dú)饣蚓珰猓瑸榱吮3诌@個(gè)精氣,人必須保持恬淡無(wú)欲、自然清凈的狀態(tài)。初生的嬰兒由于無(wú)心,終日號(hào)哭而聲不止,又由于無(wú)知無(wú)欲而元?dú)獯竞停哂型⒌纳Α6录{、靜定等功夫,就是為了將這種生命本源凝結(jié)在人的丹田之中。

由上述可見(jiàn)“嬰”之自然的本源的意義。

2.社會(huì)之性。在社會(huì)方面,莊子所開(kāi)始之人倫鑒識(shí)既以“無(wú)已”之分為本,則嬰之“披肝露膽,真性發(fā)現(xiàn)”,且示為“虛而待物”之質(zhì)。即是一串“保真”“全真”“守真”的法則。這是對(duì)后人思想起著重要承續(xù)作用的自然模式,據(jù)此識(shí)為行為準(zhǔn)則的自然精神,這點(diǎn)具有普遍性。這種視嬰兒為天真圣法、神一般的境界,同儒家著作《三字經(jīng)》上所說(shuō)“人之初,性本善”和“嬰為初”具有共同的價(jià)值原則。至此,饒曉晴民間青花“嬰戲圖”的意義也就更加明顯了。從文化本源極有力的滲透能力看,青花紋式中出現(xiàn)“小兒須買(mǎi)新荷葉執(zhí)之”,在某種程度上是道、佛在民間的眼光里的合二為一。更何況道家也以藕根喻身,須在泥中,以蓮花喻“心”,開(kāi)虛空之美,所以“蓮花”在道教中是“戶(hù)在塵世,以游圣境”。如果我們從古代士大夫階層尋找當(dāng)時(shí)社會(huì)廣泛的因素,那個(gè)時(shí)候的詩(shī)常有一種空靈澄澈、遁世遠(yuǎn)隱的意境。這樣看來(lái),嬰戲圖逐漸抽象,說(shuō)明它在審美價(jià)值中往往成為一種文化內(nèi)部對(duì)直覺(jué)的體現(xiàn),隨即具體表現(xiàn)為自然的原生命體的體驗(yàn)。

總之,饒曉睛嬰戲民間青花表現(xiàn)嬰的精神實(shí)質(zhì),是以一種“積淀”的因素同福、祿、壽以及描繪嬰孩頭戴烏紗帽做游戲(升官)的三元等紋式的形象相隨,在這種整合民俗思想原理里,既有宗教家有意識(shí)構(gòu)造宗教神意的意愿,也有下層人民因原始思維遺留而不自覺(jué)地創(chuàng)造神祗的無(wú)意識(shí)行為,但都是同理想相結(jié)合,同生息愿望相結(jié)合。然而,這些紋式恰恰具有“因中說(shuō)果,果中說(shuō)因,如世間人,說(shuō)泥即是瓶,縷即是衣,是名因中說(shuō)果。果中說(shuō)因者,牛即水草,人即是食”的思維表現(xiàn)形式。

莊子《人間世》“且夫乘物以游心,托不得已以養(yǎng)中,至矣”這種追求創(chuàng)作自由的意識(shí),還集中反映在對(duì)自然美的表現(xiàn)上,于是饒曉晴的陶瓷山水作品在道家心境中游走。文人瓷畫(huà)家之觀照自然美,并不止于形色之麗,而是旨在體現(xiàn)宇宙觀,實(shí)現(xiàn)人的精神與宇宙合二為一之際的自由無(wú)礙,澄懷觀道與主觀之中。

饒曉晴 1999年作品《飛鷺》

“圣人含道映物。”這里我們所迫逐的“道”的精神一直被糅合在文化領(lǐng)域中,其價(jià)值是老莊玄學(xué)中的“自然適應(yīng)”和禪宗的“內(nèi)心澄凈”境界。強(qiáng)求復(fù)歸于自我寧?kù)o的超越。

宗炳《畫(huà)山水序》中記載:“于是閑居理氣,拂觴鳴琴,披圖幽對(duì),坐究四荒。不違天勵(lì)之藂,獨(dú)應(yīng)無(wú)人之野。峰岫峣嶷,云林森渺。圣賢于絕代,萬(wàn)趣融其神思,余復(fù)何為哉?”這形成了“棲形感類(lèi),理入影跡”的審美趣味。這在歷代畫(huà)中不停變化,但大多是淡淡的霧靄繚繞高山崖,微風(fēng)吹拂仙氣,飄然在煙霄之上,居士在其中,頗懷幽寂而潛心于美妙的聲音的畫(huà)面。饒曉晴民間青花“居士圖”的博弈玩味,也充分體現(xiàn)了這種境界,使之成了“玄牝之靈,皆可得之于一圖矣”。上述并不是“士”化,而是一種精神凈化的超越。然而“士”化似乎是現(xiàn)實(shí)的特點(diǎn),是“士”追求道、禪高情千古的境界來(lái)平衡心理的作用。

饒曉晴的陶瓷山水畫(huà)總是著筆于士,怡情于山水。在民間青花中出現(xiàn)“士”的形象,并且是極為普及的紋式,其變化總是同山水相連,這給人一種士大夫的情趣,仿佛他們時(shí)時(shí)都是向往著與靜謐恬美的山川溪石融為一體,在松風(fēng)明月之中,人與大自然在靜靜地進(jìn)行著交流,閑云野鶴,榮辱俱在,心隨景化,嘯吟歌詠,一瓢一飲,與這種無(wú)拘無(wú)束的生活情趣和寧?kù)o恬淡的心理境界保持一致,一直是擺脫世俗束縛的方法。

精神自然化的“士”乃饒曉晴陶瓷山水作品之內(nèi)心的文化實(shí)質(zhì),在民間青花“士”的紋式效果處理上,他巧妙地運(yùn)用了這類(lèi)思想境界。這種文化與藝術(shù)的關(guān)聯(lián)性,應(yīng)該說(shuō)是精神文化不斷橫向調(diào)節(jié)的過(guò)程,而且把時(shí)間變成橫向的擴(kuò)散并以不停融合自然為價(jià)值。“山林與,皋壤與,使我欣欣然而樂(lè)與。樂(lè)未畢也,哀又繼之。”這種特殊精神實(shí)質(zhì)的滲透性,使山水之美與哀樂(lè)之情相交織,尤能體會(huì)老莊思想之深意。

饒曉晴(前排左三)參加“傳統(tǒng)手工藝的當(dāng)代轉(zhuǎn)換——2018中國(guó)工藝美術(shù)理論與批評(píng)論壇”活動(dòng)合影

大自然中的萬(wàn)千景象,在藝術(shù)家的筆下往往也是人世間的真實(shí)寫(xiě)照,寄托著創(chuàng)作者的文化思考和情感表達(dá)。大自然中的山水河流,通過(guò)藝術(shù)家的畫(huà)筆,就能把世間美好的瞬間情態(tài)定格,成為可以品味、揣摩的藝術(shù)作品。把生活情感和人物特有的情態(tài)組合在一起,將傳統(tǒng)技法和特技結(jié)合在一起,才能使作品耐人尋味。在中國(guó)陶瓷山水畫(huà)創(chuàng)作中,有兩種不同的探索:一種是在深入發(fā)掘傳統(tǒng)、發(fā)揮傳統(tǒng)精華的基礎(chǔ)上,適當(dāng)融進(jìn)西方繪畫(huà)光影表現(xiàn),走以古開(kāi)今、拓展傳統(tǒng)的道路;另一種則是主要借鑒現(xiàn)代藝術(shù)經(jīng)驗(yàn),用背離傳統(tǒng)的方法,創(chuàng)造新的境界。

在中國(guó)陶瓷山水畫(huà)革新方面有所開(kāi)拓和突破的青年畫(huà)家饒曉晴,可以歸入在中西融合思潮推動(dòng)下借古思今的探索者。他在發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)的同時(shí),善于吸收西方風(fēng)景畫(huà)的用色技法的營(yíng)養(yǎng)來(lái)增強(qiáng)中國(guó)山水畫(huà)的藝術(shù)表現(xiàn)力。即使在傳統(tǒng)題材上,他也摸索著把現(xiàn)代技法中的某些方法借用到山水畫(huà)中,使陶瓷山水畫(huà)的藝術(shù)手法更為豐富多樣。饒曉晴受到的既全面又高度專(zhuān)業(yè)化的教育,使他具備多方面的藝術(shù)修養(yǎng)。這種全面的修養(yǎng)為饒曉晴的山水畫(huà)創(chuàng)新奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。其作品中山川樹(shù)石堅(jiān)實(shí)的造型和可以感知的體感、質(zhì)感、光感及空間層次感,都得益于他扎實(shí)的速寫(xiě)功底。作品中背景的虛實(shí)和空間處理來(lái)源于他中國(guó)山水畫(huà)全面的素養(yǎng),他還巧妙地利用現(xiàn)代繪畫(huà)中的黑白、光影過(guò)渡和對(duì)比法來(lái)襯托畫(huà)面的主體。他在山水畫(huà)創(chuàng)作中糅合了西方繪畫(huà)素描造型,保持和發(fā)展了山水畫(huà)寫(xiě)實(shí)之感,從而在藝術(shù)創(chuàng)作中另辟蹊徑。

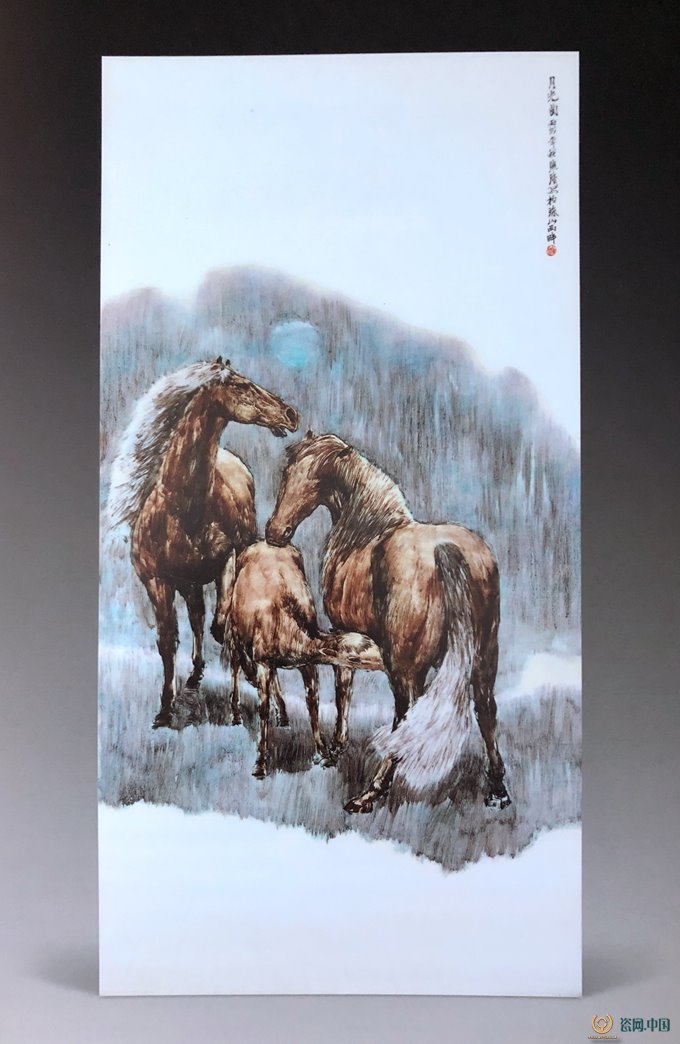

饒曉晴 2006年作品《月光曲》

饒曉晴繪畫(huà)特色還體現(xiàn)在他的色彩和構(gòu)圖上。20世紀(jì)90年代以來(lái),他嘗試吸收西方繪畫(huà)中用色表現(xiàn)技巧,以統(tǒng)一色調(diào)來(lái)處理畫(huà)面,從而達(dá)到繪畫(huà)中統(tǒng)一和諧,并使之有利于意境的渲染。同樣地,他在繪畫(huà)中也常用色塊對(duì)比來(lái)加強(qiáng)烘托畫(huà)面的豐富性,并常運(yùn)用色度的反差,來(lái)增強(qiáng)畫(huà)面的空間層次和縱深感。饒曉晴的構(gòu)圖較為大膽,構(gòu)思精巧,別具一格,他往往取物象的總體特征組成畫(huà)面,用擴(kuò)大細(xì)節(jié)的方法來(lái)加強(qiáng)視覺(jué)效果和畫(huà)面張力。在不少構(gòu)圖中,他通過(guò)強(qiáng)化樹(shù)干樹(shù)枝的動(dòng)勢(shì),賦予畫(huà)面更多的起伏感和感情因素。饒曉晴融合傳統(tǒng)山水中的構(gòu)圖規(guī)律并運(yùn)用到創(chuàng)作中,構(gòu)圖令人耳目一新。值得提及的是,饒曉晴融合中西,融合山水與人物的藝術(shù)實(shí)踐做得很自然。通過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐,他已經(jīng)得心應(yīng)手地融傳統(tǒng)與新法為一體,形成了自己獨(dú)特的風(fēng)格,在他的筆下,不論是傳統(tǒng)技法還是現(xiàn)代觀念,都服從于他創(chuàng)造的新意境。

饒曉晴的作品迎合了現(xiàn)代山水畫(huà)轉(zhuǎn)型期的主要審美傾向。這個(gè)時(shí)期山水畫(huà)開(kāi)始由審美走向文化,由語(yǔ)言形式轉(zhuǎn)為觀念,山水畫(huà)家們開(kāi)始從個(gè)人感受和體驗(yàn)出發(fā)表達(dá)自己的社會(huì)責(zé)任和社會(huì)良心,以一種多元化方式挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的山水畫(huà)整體性創(chuàng)作思維方式,體現(xiàn)出一種冷靜的批判意識(shí)。在藝術(shù)手法上,饒曉晴開(kāi)始嘗試更多的可能性,借用各種表現(xiàn)手段,不拘一格,打破傳統(tǒng)的門(mén)類(lèi)壁壘,與更多的藝術(shù)形式融合。他開(kāi)始由過(guò)去純粹的“審美”進(jìn)行精英式的形式創(chuàng)造轉(zhuǎn)為關(guān)注社會(huì)、介入當(dāng)下生活、響應(yīng)當(dāng)代文化。

對(duì)生活題材的向往是饒曉晴一直以來(lái)所追求的,從去農(nóng)村時(shí)就喜歡畫(huà)自然中的兒童。求學(xué)期間,他就對(duì)素描人物表現(xiàn)非常有興趣。藝術(shù)家是大自然的主人,同時(shí)又是大自然的仆人。在創(chuàng)作嬰戲題材的作品時(shí),饒曉晴曾在老師們的教導(dǎo)下,進(jìn)行過(guò)扎實(shí)的寫(xiě)生練習(xí),在藝術(shù)實(shí)踐中,深刻體會(huì)到陶瓷裝飾必須結(jié)合時(shí)代生活,從大自然中尋找創(chuàng)作素材。胡美生老師教他如何將思想感情和生活思考,融入自己的作品中,其材質(zhì)的巧妙運(yùn)用、形象的奇特變形、色釉的創(chuàng)造性運(yùn)用、手工制作的質(zhì)樸造型等寶貴的經(jīng)驗(yàn),對(duì)饒曉晴的嬰戲圖創(chuàng)作有著重要影響。

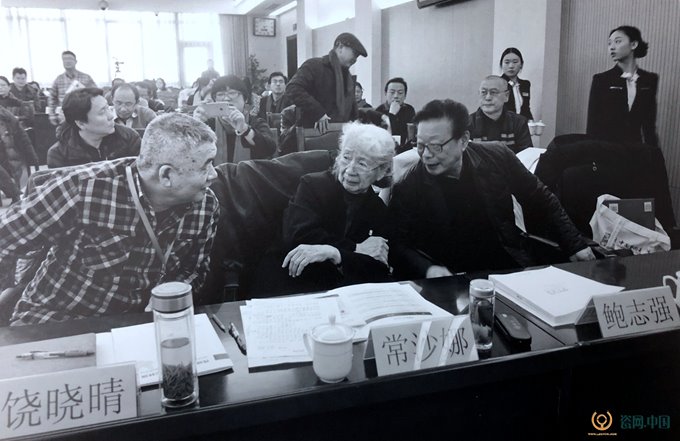

饒曉晴與常莎娜、鮑志強(qiáng)對(duì)話(huà)交流

在畫(huà)動(dòng)物前,饒曉晴不僅研究了韓幹、李公麟、徐悲鴻、李可染、劉奎齡、劉繼卣等前輩畫(huà)家的表現(xiàn)技法,同時(shí),他對(duì)牛馬也進(jìn)行了細(xì)致的觀察,朝夕相伴,自然就會(huì)產(chǎn)生感情,而情感又是靈感的源泉。牛馬明亮的眼睛、厚實(shí)的嘴巴,非常有趣。通過(guò)對(duì)它們的仔細(xì)觀察,寫(xiě)生作畫(huà)抓住動(dòng)態(tài)情趣,在瓷器上裝飾,把形象做了變形,把腦袋嘴巴縮小,尾巴加厚,眼睛畫(huà)大些,突出它們的神情,饒曉晴通過(guò)藝術(shù)處理,保留了牛馬的特征,突出了它們的情趣。牛馬的絨毛很難畫(huà)出毛茸茸的質(zhì)感,在釉上可以用“絲毛法”,把筆鋒打扁,擦出質(zhì)感,而在坯上,則難以表現(xiàn)。通過(guò)一段時(shí)間的探索,饒曉晴終于找到了表現(xiàn)牛馬皮毛質(zhì)感的繪畫(huà)方法,采用國(guó)畫(huà)中的皴擦、暈染手法,把牛馬皮毛的毛茸茸的質(zhì)感表現(xiàn)得恰到好處。

饒曉晴 2011年作品《馬到成功》

在陶藝創(chuàng)作活動(dòng)中,各種媒介都可能起著先導(dǎo)作用。媒介的改變,必然帶來(lái)一系列技術(shù)、方法、規(guī)則的改變。藝術(shù)家在創(chuàng)作活動(dòng)中對(duì)生活的那種原始沖動(dòng)是用特定的媒介和規(guī)則進(jìn)行反映、升華的。所使用的媒介就決定了他審美想象的角度,媒介的特性又在很大程度上決定了他想象的方式。

饒曉晴除了對(duì)社會(huì)、人文科學(xué)地參與,更多地挖掘、釋放自然媒介的個(gè)性色彩,來(lái)尋求自我情感的表達(dá),并最終在作品中呈現(xiàn)出自己的情感和人格。從構(gòu)思、泥的選擇和配制、表現(xiàn)方法到燒造等,饒曉睛親自參與每個(gè)環(huán)節(jié),并在不斷參與中發(fā)現(xiàn)、強(qiáng)化、升華與自己情感相吻合的個(gè)性特征。媒介不僅是一種工具和手段,它對(duì)現(xiàn)代陶瓷藝術(shù)家來(lái)說(shuō)乃是處于一種本體論的地位,因?yàn)樗灤┱麄€(gè)藝術(shù)創(chuàng)作的審美發(fā)生、審美創(chuàng)造、審美接受三大環(huán)節(jié)。近年來(lái),饒曉晴一直從事這種題材的探索。同道家題材系列一樣都是他對(duì)社會(huì)現(xiàn)象和價(jià)值觀的一種新的思考和表現(xiàn)。陶瓷作品的厚重感恰與景德鎮(zhèn)歷史的沉重感達(dá)到某種契合,歷史于此不再華麗、輝煌,而是思考著泥土作為人類(lèi)精神寄托、泥傳達(dá)的社會(huì)價(jià)值、泥表現(xiàn)的可延伸性等。通過(guò)泥、火、釉等語(yǔ)言投射著作者的心性、悟性以及對(duì)人性的和諧希望。