在樂天陶社咖啡店,我們偶爾會遇到一位穿戴時髦的老先生,他可能帶著老朋友圍坐在壁爐旁喝咖啡講景德鎮,他可能帶著小朋友喝咖啡講雕塑瓷廠和樂天陶社,他也可能一個人喝著咖啡坐在書架旁翻翻書。

咖啡店甜心看到這位老先生,無需多余的言語,便會準備一杯熱拿鐵,還要記得加上一包糖。

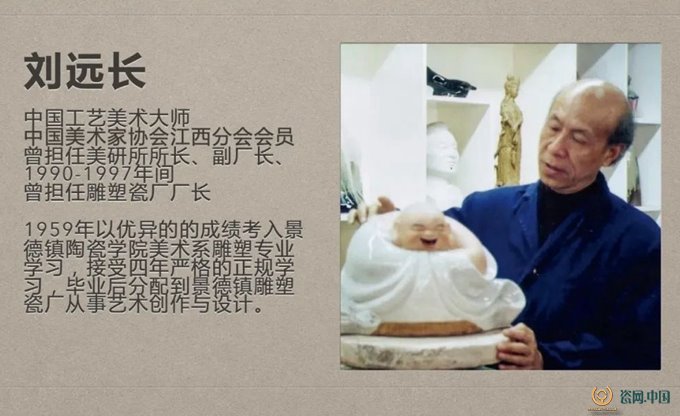

因為這位老先生是每一代樂天人都敬重又熱愛著的——劉遠長大師。

我們都很愛聽這位“可愛可敬的小老頭”講雕塑瓷廠和景德鎮往日的故事。仿佛跟著劉大師的講述,可以重新回到那曾經光輝燦爛又風起云涌的舊時光。

在2022年的這個如詩般的十月,我們決定在教育中心舉行四期系列講座,帶大家回到雕塑瓷廠的舊時光,將雕塑瓷廠的今天也一并分享給大家。

我們希望更多人了解樂天陶社所生長的這片土地,與曾經和現在都生長在這里的人,并且一起寫下這座瓷廠未來的故事——風雨同舟、共同成長的新故事。

我們邀請老廠長劉遠長來分享「90年代改革中的雕塑瓷廠」。聽聽劉大師敲可愛的“景普”。

景德鎮雕塑瓷廠建于1956年,曾是世界上最大的瓷雕專業創研生產工廠。創作過無數瓷雕史上的精品,一直站在中國陶瓷雕塑與世界接軌的前沿。

劉遠長大師一同回憶一個歷史深厚的雕塑瓷廠。

謝謝大家!能有一個這樣的機會來和大家講述雕塑瓷廠的故事。整個雕塑瓷廠的發展,得從1956年建廠開始說起。一直到現在60多年了。

雕塑瓷廠的發展,經歷了很多曲折,有很多故事和變化。從企業的形象、生產、文化等方面講,都是在不斷地發展和變化中成長的。有的變得好了、差了,有的很可惜,丟掉了。

在這里工作、生活、學習的這些人也決定著它的發展水平。現在我們每個人都有一個平臺。那就看誰在這個平臺上做得好,誰的努力程度強,誰的思想文化程度高,他就會做得不一樣。

我們樂天陶社這個講座是有歷史感的,而且是有社會影響的。樂天陶社的講座對景德鎮來說是起了很大的推動作用,這次特別推出的十月雕塑瓷廠系列講座有4次,我下面就談談我要講的90年代改革中的雕塑瓷廠這一部分。

這里原來是一個山,叫金雞嶺,在解放以前還是個不毛之地。據說還有搭墻的,基本上就是一條小路罷了。

這條小路1956年破土動工,就是我們現在從正門到后門這一條路,是原來最早的一條路。兩部車子現在也能開過來,可見我們當時領導還是有水平的,跟得上時代的要求,要好好保護這條路。

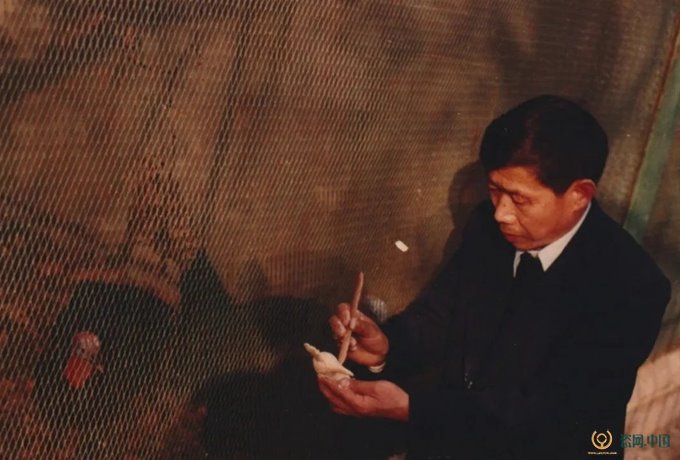

90年代改革開放一段時間以后,我便回到這里擔任工作。其實我一直是搞創作并一直待在車間里面,突然當廠長,說實在的很陌生,也不會當。

那幾年,我是很吃力、很痛苦的。做了一些事,很艱難地在推動。有的也做得不夠好,有的想做好但還沒有做得很好。所以我現在就把這個過程跟大家講一下。

我是1989年才從泰國回來,這里正好是廠長交接的時候。九十年代我接手時,雕塑瓷廠正處于一個很緊張的時期。當時的要求就是年輕化、知識化、革命化和設計化。實際上我們當干部,如果沒有從基層當起是會缺乏經驗的。

改革開放以后會有激烈的競爭,這個競爭是什么?官員、集體、個人一起上,這個雕塑瓷廠當時有1400多號人。那么周圍還有什么?磨雕、一中校辦工廠、二中校辦工廠,所有的廠都像雨后春筍一樣地冒出頭來。而且他們爭市場、爭人才、爭原料,所以當時雕塑瓷廠正面臨著很多困難的外部環境。原來是一家獨有,現在是千家萬戶。

那內部環境又出現了什么?之前我們進雕塑瓷廠,大家會感到很光榮,而且很有地位。我們陶瓷工人比基建工人工資都高兩塊錢。基建工人的二級工是36塊。我們廠陶瓷工人的二級工,38塊8毛7,大家都想著進廠。

改革開放以后,又出現了新的情況,就是很多人慢慢利用各種關系進來,就有了很多非生產人員,這個廠的內部結構就發生了變化。

二三線的工人有做保管的、搞管理的,1400人里有600個二三線人員,管理者就有160個。這樣就很嚴峻了,一線的工人特別少,特別是骨干力量就更少了。它變成了高就業,低工資。那么這是內部廠的結構變化。

當時我面臨著這樣的外部與內部結構,那么這個企業就得改,已經到了你非改不可的情況。有人說不要改,保留十大瓷廠。

因為十大瓷廠曾經非常輝煌光榮,也很有貢獻。出口創匯在整個國家五十年代立了頭功。當時我們中國出口的東西很少,陶瓷倒是遙遙領先。景德鎮陶瓷出口量占整個國家出口量的1/3。我們出口有貢獻啊,所以景德鎮變成省直轄市。

改革開放以后完全要靠自己生存。我們就轉移到市場經濟的生存、發展、競爭的機制里面。所以我是在這個時候開始當廠長的,很困難。特別是那個時候我不大會當廠長,我當時是采取了幾個辦法,一個是搞改革,并在前面領導的基礎上加重了改革的力度。

我首先挖掘生產潛力。當時這個廠有40個景德鎮陶瓷職工大學畢業生,他們來了這里就在車間,那些學生里面很多是有創作設計能力的,等于是提高了車間的技術力。

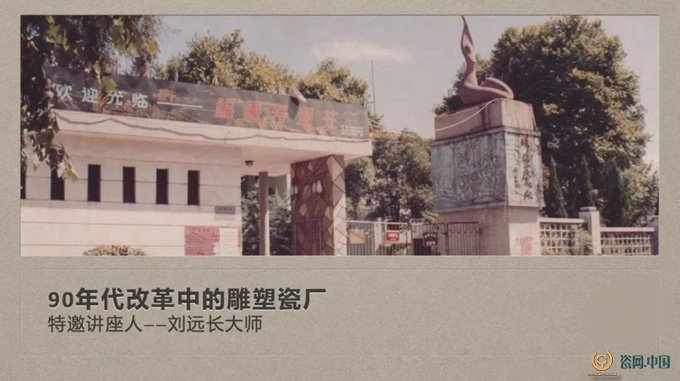

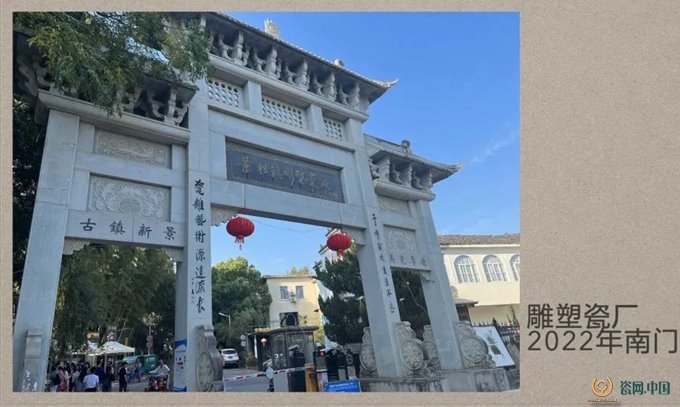

(雕塑瓷廠1990年代門頭)

另外要把企業形象搞起來。企業形象非常重要。現在我們很多店,特別是現在新的店,都很注意自己的企業形象。

這一張是以前雕塑瓷廠的門樓,是劉清云設計的。這個門樓很好,很有藝術性,前面很開闊。上面這個人物是徐波做的,黃永玉指導的,所以整個門面非常好,很有藝術性。后來那個門改掉了,換成了比較傳統的這個門。

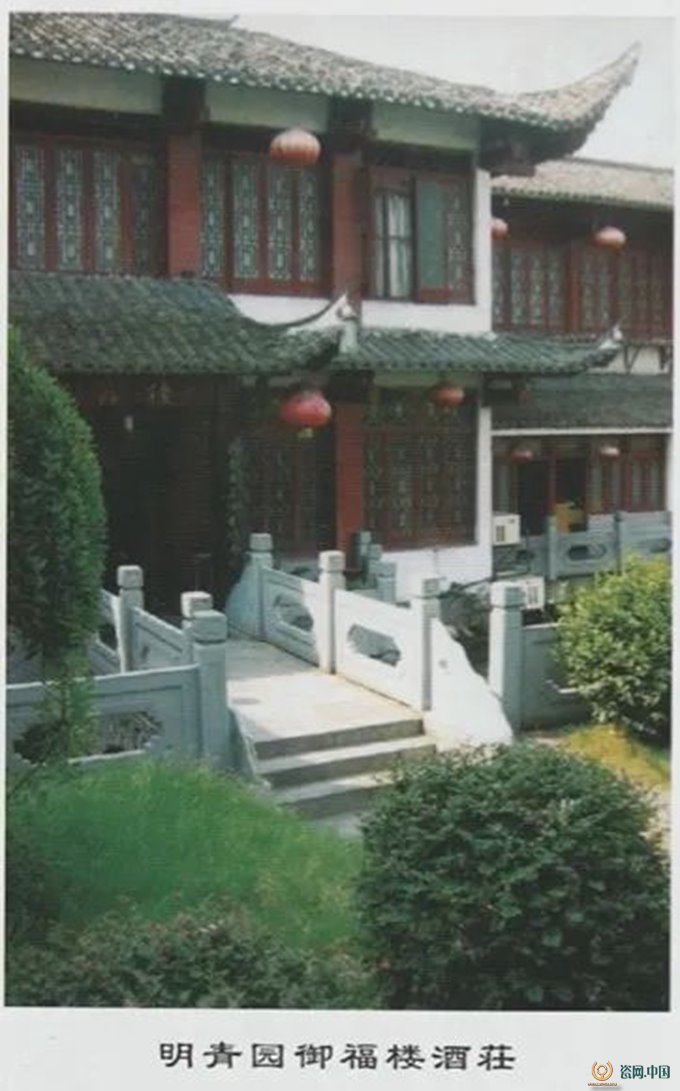

我為了把企業形象搞起來,這里邊碰到一個困難,就是明青園(2000年后改為“明清園”)。明青園本來是一個俱樂部,之前開職工大會都在那里開。當時我看到這個環境很好,有一個叫做江西省投資公司貸了200萬給我們,就搞了這個項目。

這個地方高低錯落,有山有水,原來這里有個水車,水流下來會沖動水車。是一個可以做茶樓的地方,也能住休。里面一個民宿,民宿里有個茶廳,有做瓷器的、做茶樓的、還有一個做餐飲的。

我們可以利用它把企業的形象搞好,變成一個旅游圣地。

(初期的明青園并不是現在有三點水的,取諧音叫做明青園)

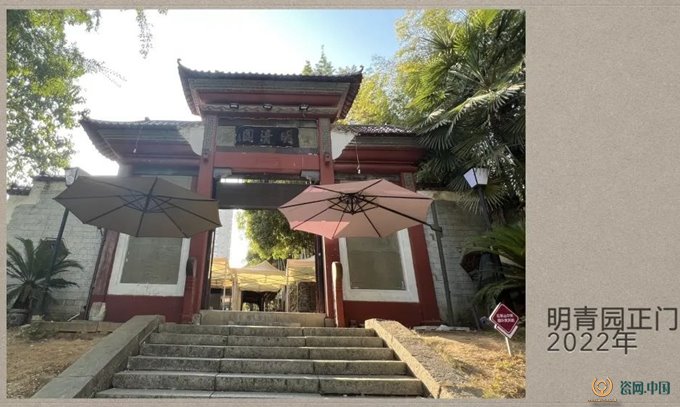

明青園建設當時有一些人贊成,也有一些人反對。我們知道沒有企業文化,哪來的企業精神,所以這200萬我們到鄉下收了很多東西來,就有了不少古跡的異地重建。

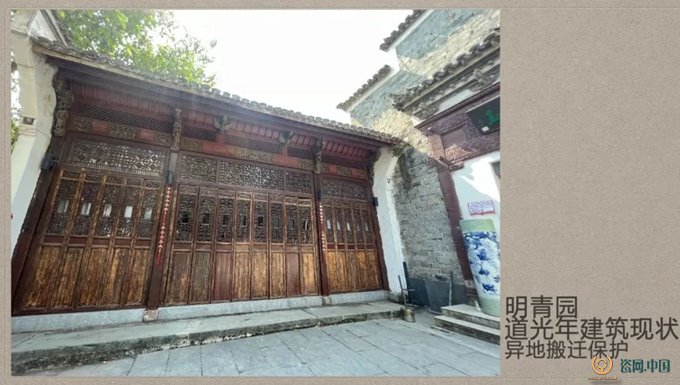

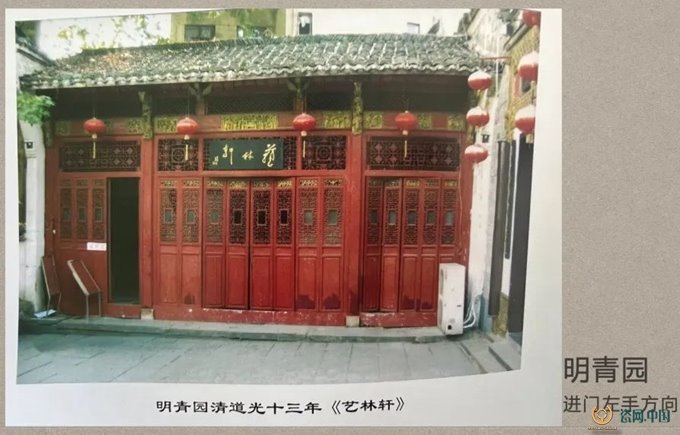

這是前面那個樓門的一個設計,這個設計師是黃浩,我們的一個局長。他的設計得了全國民居設計的第三名。他這個設計很成功。這明青園里面還有一個道光年的建筑,一個明代的門懿,整個企業在鄉下買了20個門。

明青園里很多古跡都是鄉下買來的。而且花的錢不多,買下來異地保護。所以這一塊對于整個企業的文化,企業的精神一下子打起來了。那有意見的人,后來慢慢地也就理解了這個。

這個門設計的意圖是我們廠在過去是以生產福祿壽三星、關公、觀音為主的,他就把這些濃縮到明青園里邊。

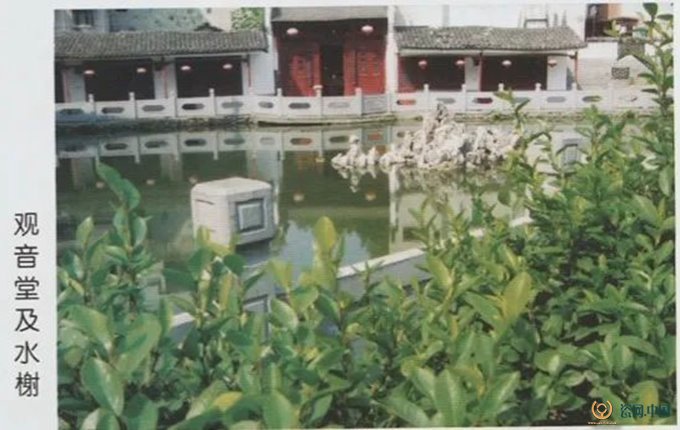

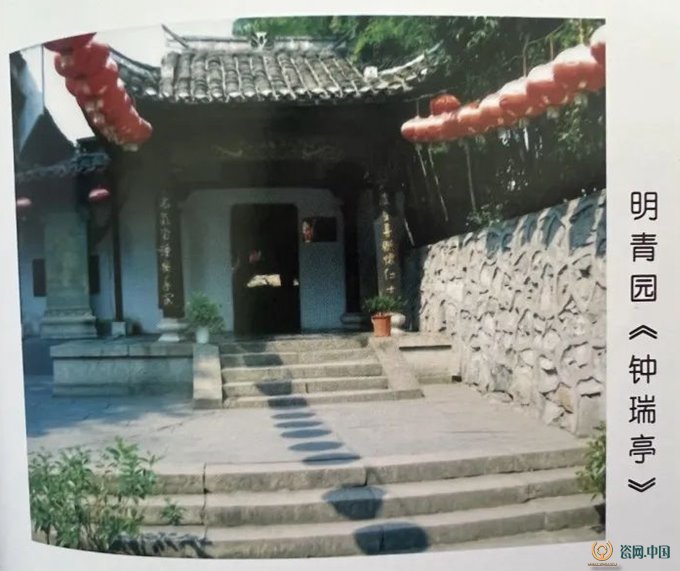

明青園一進門就有一個三星碑,就是福祿壽三星,再進來有個亭子叫鐘瑞亭,左邊還有一個觀音堂,現在弄倒了,也不怎么去管了。

這是個道光建筑,每一個木樁都編了號。這些編號的東西,一個一個對的非常準,很完整地把它買來,并且重建了。

這個顏色比較正一點,后來他們那些承包的人又亂改了。你看,他就亂涂成紅色了,缺乏對文化古跡的理解和尊重。這里的明代門懿,全部是明代的石刻,這種雕琢,非常的精美完整,很有歷史。

這些清代的磚雕是從婺源買來的。婺源當時在文化大革命,他是用泥巴護的,護起來外面蓋了一個棚子,所以保留得非常好。

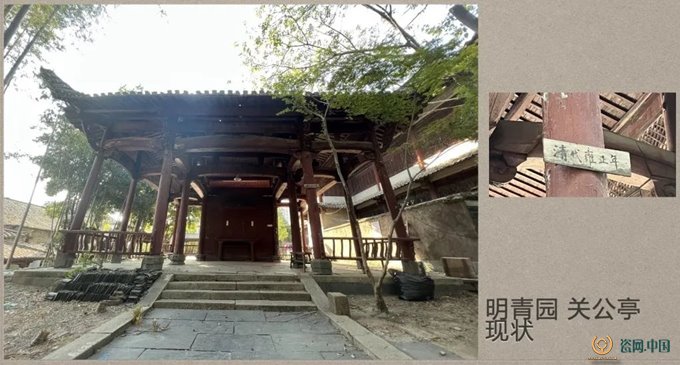

前面的門樓里,有一個古建筑叫關公亭。原來這里是擺了一個關公在上面。上面寫了敬義堂的一個牌子現在不見了。這個關公亭也是從鄉下搬過來的,這是雍正的建筑。

這是關公亭現在的樣子,就不大去打理了,這本來是對我們祖籍的一個愛護和尊重,我們說現在還是有差距的。

很多歷史文化都保留下來了,明青園是很有骨氣的。你說這個對企業多么寶貴,多么重要。

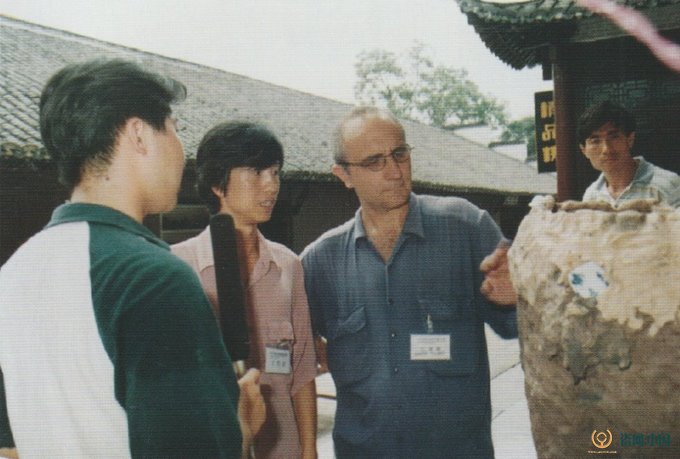

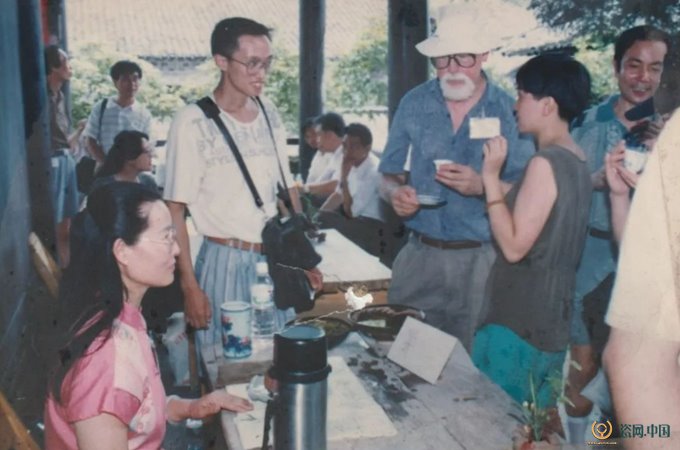

明青園里在九幾年的時候搞了一次國際活動,景德鎮第一屆國際陶藝研討會就在這里。那個時候臺灣來了20個陶藝家,韓國來了20個,還有歐洲的、美國的。

那些老外覺得中國有這么好的地方,高低錯落,又有古跡,就在園的周圍開會,就在那個大的會議室。這個是觀音堂,現在它又變了。他們把這些東西又重新做了。

明青園開始建的時候,在全市來說幾乎是一大亮點,司機只要一說到明青園就知道。有時候連雕塑瓷廠都不知道,但知道明青園,所以曾經非常輝煌過。

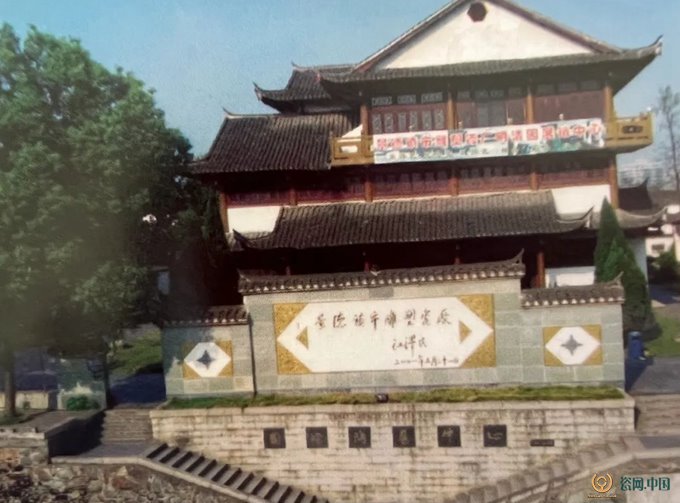

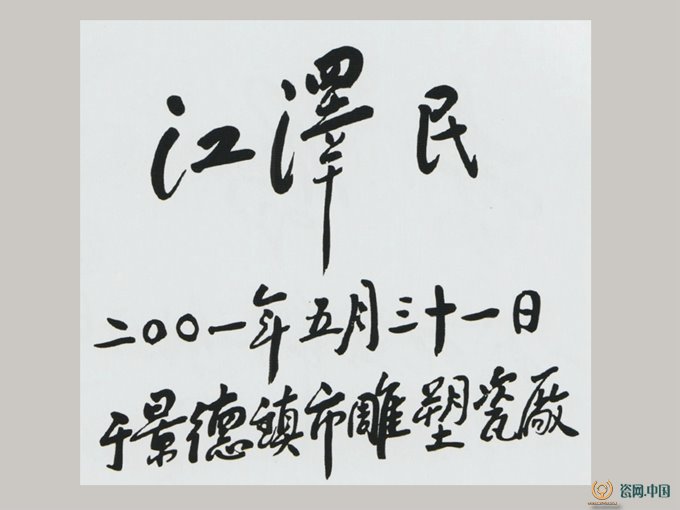

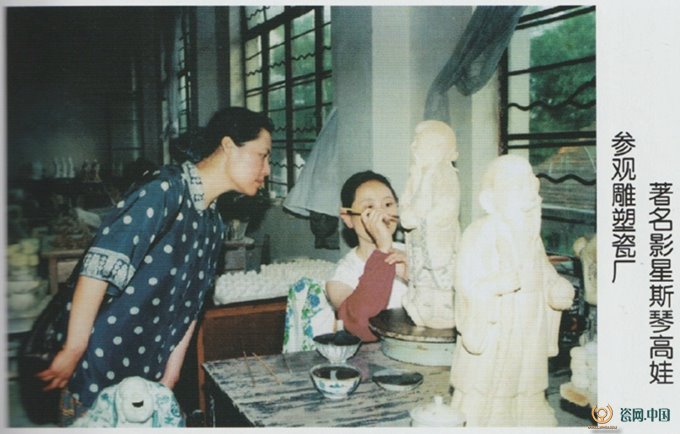

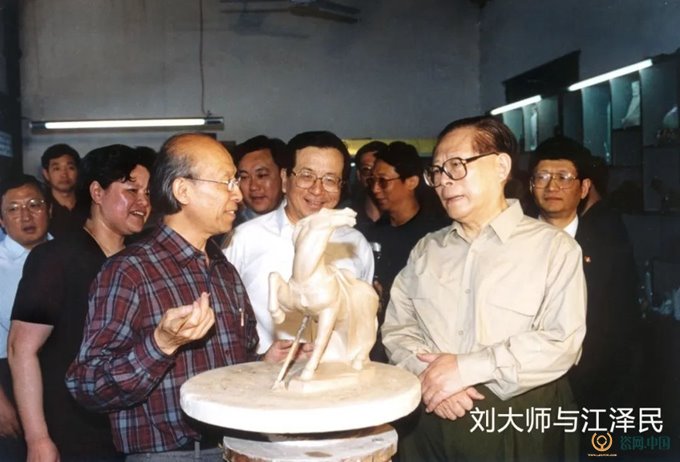

當時正好江澤民來了,他就站在這個位置,跟大家招手,下面這里就人山人海。這對整個雕塑就是很大的一個鼓舞。

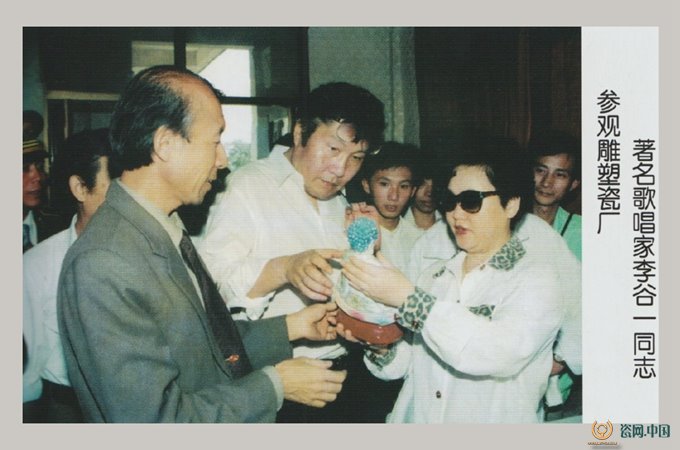

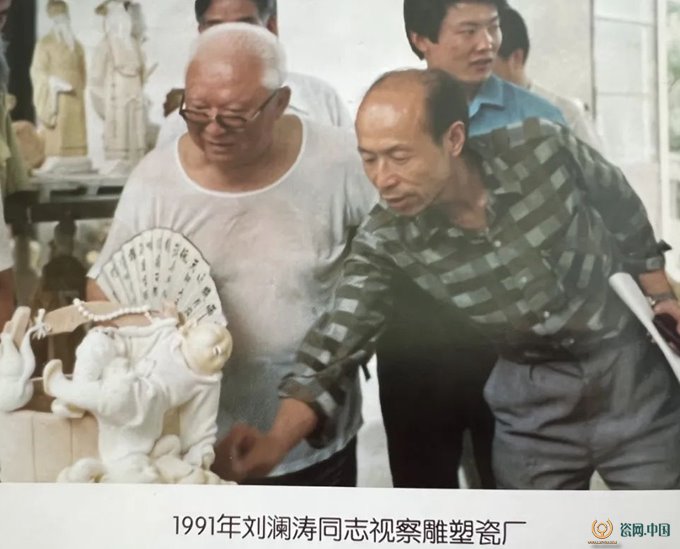

當時鄒家驊、李鵬、劉瀾濤、李德生都來過這里,還包括邵逸夫,泰國的三軍總司令,還有吳邦國。

你看中央領導不斷地到這個地方來,為什么?因為這里是非常好的。但是這種好的下面,接下來要扎扎實實做事,下面就發現內部的改革跟不上。

后來我又把職大的學生組織起來做了一個特藝瓷,特藝瓷是專門在花瓶上畫東西,形成一個研究所。

后來又做了仿古的研究所,有的是古代造型,有的是改變的、自己設計的。后來又搞了一個古藝研究所。

江澤民當時到工作室來就看到胡曉靜捏花。記得我當時說捏花很慢,結果江澤民又說了一句話:“慢工出細活”。在胡曉靜身邊看了很久。

我們景德鎮的捏雕這一塊,原來做的很好。現在做的人少了,特別是創新的人少了,現在有差距。原來這個作為禮品的整個市場都做很好,就是缺乏品牌。

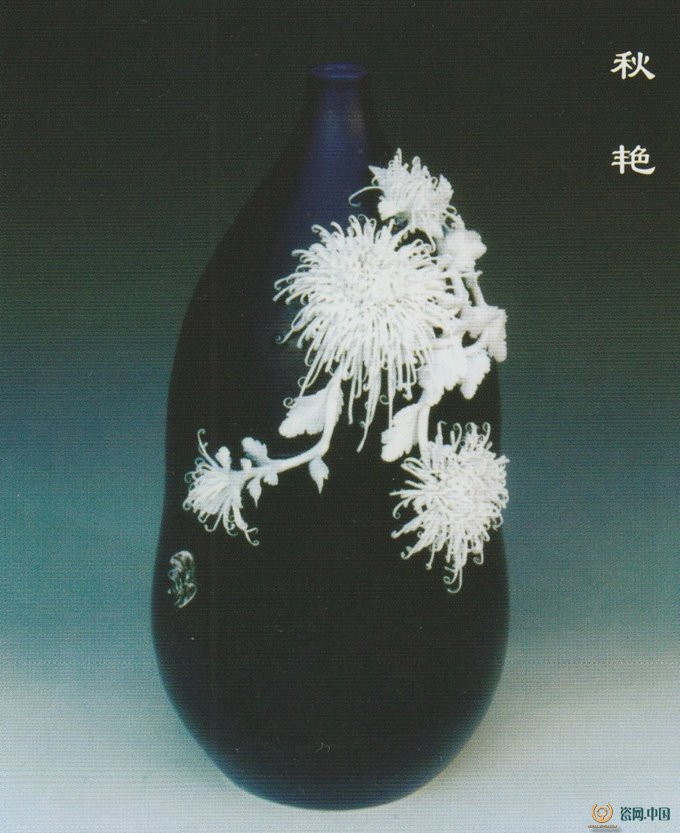

胡曉靜老師作品

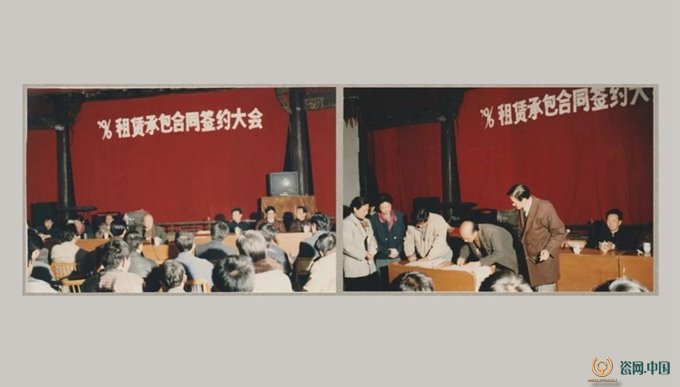

后來企業內部改革又進一步在抓緊。這個廠原來改革有三條路,一條是租賃,一條是股份制,一條是只租不賣。我們是考慮租,當然有的領導說你們最好賣,但是工人不答應,因為賣掉了我們就完了。

整個廠原來是幾大車間,比如成型車間、彩繪車間。后來在這里搞租賃承包,這個照片就是租賃承包合同的簽約大會。我們把所有的車間幾乎都保留了。開始是車間承包,后來是半個車間承包,最后是小組承包。還不行,最后就是幾個人承包。結果還是不行,因為出現了兩姐妹承包都吵架了,最終合起來很難。

最后就個人承包。個人承包以后你可以請工人,有大有小,就形成我們今天的這個非常活躍的局面。

唐自強當時做了一個六鶴同春,是鄧小平送給泰國國王的國禮。鄧穎超也做過國禮,叫做“和合二仙”,是兩兄弟佛,也是一種友誼的象征。這個作品的部分我們下一期再講。

我當這幾年廠長應該是外行領內行,所以做的很艱苦。但是也有很多想法。搞了一個明清園,搞了一個名人作坊,還搞了一些改革,這個租賃改革在我手里還沒有完全完成。雛形已經是這樣,還是后面的領導接下去搞的。

那么除了這個以外,90年代我們還做了一個大事,我們從澳大利亞引進了一個2.4立方米的一個梭式窯。這個窯買進來是很貴的,當時就花了兩萬多美金,當時匯率是1 : 10,就是20多萬。

那為什么當時又要買?因為我在泰國的時候看到他們在燒梭式窯。他們在燒氣,液化氣還有天然氣。我們心里暗暗地說我們落后了。

我就叫幾個人把那個梭式窯的圖紙全部畫回來了,他的管道、噴繪、內供、體積、結構,全部畫下來了,準備自己來做。但那時候一個臺灣人在泰國做出來梭子窯了,但燒的不好。如果我們做起來也燒的不好,那就失敗了。

運回來的時候它還掉了下來,離地還有幾十公分,撲通一下掉下來。這下以為窯壞了,嚇了一跳。后來一燒還成功了。

工人可高興了。原來是用匣缽燒的,燒煤,燒成的質量在40%左右。那個匣缽上去搖兩下,這個雕塑的手在里邊就壞了,工人一點進度都沒有。所以這個窯燒成東西有百分之九十九點幾,工人高興啊。

梭式窯的質量不僅好,而且燒成質量極高,燒窯時間也省時了不少。我們原來燒煤窯的時間怎么都要個五六天,有時候要六天開一個窯。今天進去要六天以后才開,時間也趕不上,在時間成本上梭式窯是很有優勢的。

梭式窯還節約能源,沒有很大的污染。燒窯時就一點點小煙,有時候還看不到煙。我們這個煤窯煙囪,如果你燒起來,兩個煙囪拼命的冒煙。我日本的一個朋友到我這來,他拍了很多那樣滾滾的煙。景德鎮那個時候穿不了白衣服,因為一穿就黑了。

因為這些優點,梭式窯短時間內便在景德鎮流行了起來,一時間大家都開始做起了梭式窯。

那個時候我們又做明青園又引進梭式窯,又搞氣罐,又買窯車,整個壓力就很大,我們就需要怎么賣瓷器。你做了那個東西怎么賣出去,但我們那時是跟不上市場,跟不上出口。

每一天就是搞接待,你坐一下都不行。所以我那個時候苦也是苦在這里。借這么多錢,要負擔這么多的開支。那個時候好緊張,我們到各個地方聯營,就是走出去,請進來。

我這邊還要直接去搞接待。他們說“你當廠長還接待什么?”他不知道市場,市場是用戶為王,王來了你就要接待了。所以后來他們看到我這樣跑跑跑,他說干嘛還要這樣跑,因為他坐慣了辦公室,他不適應。

最后就是我跑的太多了,一直跑到我下臺。

所以我說我艱苦就在這里,就是很多東西又不理解,我們這邊要建設,這邊要維持生產。這邊還要搞改革,所以這段時間是非常困難的這幾年。

我就借著這個機會,談了這么一個短暫的事情。后面還會有一個建廠時的廠長來講。還有方旺生還要講,那是一個很有水平、很有實踐經驗的一個能手。他來談他怎么彩繪,那么談了這個彩繪以后,最后我還要談一下傳承與創作,談點作品。

我今天這里基本上沒談作品,就是談的這個企業文化或企業改革。因為我覺得大家要知道這個歷史,要熱愛這個廠,要尊重那些古跡,愛護那些古跡。

然后在這里很好地做,在古跡的基礎上越做越好,不要去改掉。我們現在改掉了好多,吃虧了。希望借著這個平臺搞出很多更好、更有聲有色的作品。因為這是個有光輝、有歷史紀念意義的平臺。