劉丹華

1977年 出生于江西景德鎮,2004年畢業于云南藝術學院雕塑系,2010年畢業于中央美術學院雕塑系獲藝術碩士學位,現任教于景德鎮陶瓷大學設計藝術學院公共藝術專業。

陶瓷這一語言總是令人著迷,不僅僅它作為材料本身代表的文化符號,更因材質本身既堅固又脆弱的特性,以及上釉之前后質感的直觀對比,糅合的矛盾體特性而令人著迷。

如今,脫離功用的陶瓷在技法表現上愈發出神入化,這一古老的材質在走入當代藝術的語境時,面臨的很多不僅僅是技法上的問題,更多還是一個觀念問題——也即當代藝術中陶瓷作為獨立的藝術門類,它的當代性體現于何處?

劉丹華的作品,可視為對這一問題的樸素回應。對于藝術家來說,比起華麗的語辭,更重要的還是作品本身呈現的力度和美學效果,那么圍繞作品展開的話語才有探討價值。

《錦灰堆》系列,尺寸可變,瓷,2020年

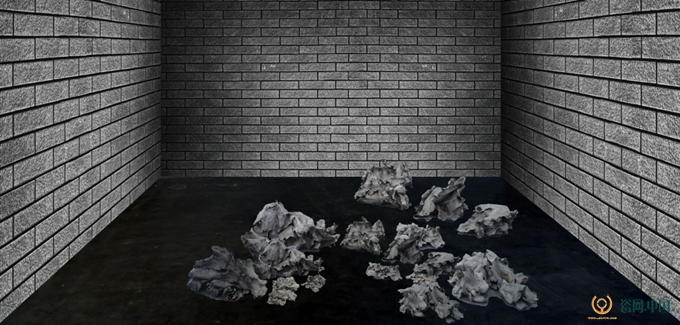

在目前正在上海明珠美術館“從泥土到語言”的群展中,劉丹華參展的作品名為《錦灰堆》——一大團燒焦灰燼般的紙張揉皺著,像是覆蓋著什么;薄皺的質感,仿佛下一秒就會剝落一地,而現在我們眼前所見,是將離而未離的脆弱崩潰前的最后一瞬間。如果不預先知道這是一場陶瓷主題的展覽且不去看展簽,很難相信這是一件陶瓷作品。藝術家的自述下:

“‘灰燼’系列,既寫實又抽象,具有模糊多義的特征。在形象上作品逼真地再造了即將燃盡、幾乎完全化為灰燼的紙張,這些聚集或散落的碎片仿佛仍在沉浮之中,似乎提醒我們文化和記憶的脆弱;其翻卷的薄片形態也猶如傳統工藝中的花卉(如牡丹)造型,仿佛世間浮華的幻象正在褪去絢麗的色彩。以灰色為主調作品彌漫著沉寂、湮滅、無常的氛圍,和對人生哲理的沉思。”

劉丹華《錦灰堆》 在明珠美術館展覽現場(供圖:明珠美術館)

劉丹華也坦言作品名字來源于王世襄先生的同名著作集。而王先生此書,實乃“閑書”,這位被稱為“京城第一玩家”的學者,生生是詮釋了玩家的最高境界——愛好與工作、鉆研與生活、歷史與當下合而為一。三卷集,并沒有歷史的萬古江河,無非是:家具、竹刻、髹漆;烹飪、美食、游山玩水;甚至還有斗蟋蟀、捉蟈蟈、養獾狗、玩大鷹這些。王也詮釋過“錦灰堆”的來歷:“元錢舜舉作小橫卷,畫名‘錦灰堆’,所圖乃螯鈐、蝦尾、雞翎、蚌殼、筍籜、蓮坊等物,皆食余剝剩,無用當棄者。竊念歷年拙作,瑣屑無雜,與之差似,因此‘錦灰堆’名吾集。”王世襄以此自謙,卻也見微知著。而今天的人面對歷史的浩瀚,承繼的同時又注入自己的語言,歷史正是如此由一代又一代人書寫。

《錦灰堆》系列 尺寸可變 瓷 2020年

因此,劉丹華將“錦灰堆”作為作品名,并非全然也是“無用之用”,更多是從陶瓷作品的直觀視覺上的精確詮釋。他說:“其實本心是想更多地用瓷來表達自己的一些觀點,更多地想關注瓷的當代性。”從這一層意義來說,我認為劉丹華是具有當代學者精神的陶瓷藝術家——在技法上不斷鉆研并突破材料的限制與延展性,而非囿于觀念和理論“造車”,此二迥異的思維直接導向當代陶瓷創作可能的兩個方向。而對藝術家來說,創作思維就是其人生觀和價值觀。就像藝術家徐冰說過,他認識當代趨向的方式不是讀書人的方式,而是在工作室動手的過程中悟到的——“這有點像南宗禪的修行方式:從手頭做的事、從與自然材料的接觸中,了解世界是怎么回事。”藝術史學者阿洛伊斯·李格爾也在對廢墟美學研究的撰文中指出,對廢墟審美的耽好,其實是對象征世俗力量與輝煌往昔的崇拜,并與現在的墮落之間所構成的真增巴洛克式的反差效果令人著迷;但因為廢墟涉及的特別顯著的年代價值——過于顯著,以致于不能滿足現代人的期望。這既是說,對古代文物的研究和考古、對歷史的研究不能僅僅是一頭扎進故紙堆或停留于當時的語境,所以我們需要直面當下的種種問題,形成當下的方法論,由此賦之于古老的技藝以新生,那么文明的萬古江河才由此延續。

《灰》 75x70x65cm,瓷,2019年

對劉丹華來說,當下的創作還是以系列的線索為串聯的線索,不同的系列直面的是當下不同的問題所形成的不同維度的思考。比如,他的《灰燼》系列可以是見微知著的一個具體的小雕塑,也可以是彌漫于整個墻面甚至整個空間的不定性之態。正如思維本身,可以是鉆研某一具體的問題,也可以大而觀之、悲天憫人。藝術面貌本身亦可如人性之復雜而多面,而答案,應從作品本身去尋找。

對談時間

Q:您的作品名字如《錦灰堆》《灰燼》很自然會讓人聯想到生命的逝去,那么您是否有通過作品探討一些生命價值觀念的議題?

劉:《錦灰堆》系列作品是從清明的習俗帶給我的觸動和感悟。祭紙的時候,紙張在燃燒之后變成了灰色的新物質——灰燼。風隨意的吹動,形成似花非花的意像,輕柔而又易碎。之后,我就開始用紙張隨意揉成各種的形狀來觀察它們燃燒后的各種形態。

:各種形態的紙張燃燒,形成的灰燼,它的物質形態會隨時因為各種外力原因改變和逝去。大約在2015年,我用泥塑的方式把紙張燒成灰燼的最終形態給塑造出來 。

在塑造完成以后,我把這個塑造好的形態放在窯火里面把它完全燃燒。經過這個過程以后,泥的屬性轉變成了另外一種材質——瓷。而瓷因它的材質特殊屬性,可以將這種隨時都能改變和逝去的灰燼,形態永久的保留起來。

素材

《錦灰堆》材料:瓷,木板創作年代:2018

素材

《錦灰堆》材料:瓷,木材創作年代:2017

Q:如何想到《錦灰堆》來做作品系列的命名?

劉:作品名字來自于王世襄先生的同名著作《錦灰堆》。而我的作品《錦灰堆》系列是通過在不同空間的各種形態的展示,來表達對生命和文化流逝的審視和反思。

《生生不息》材料:瓷 2017年創作

Q:我們看到,《錦灰堆》這組作品在不同的場地、空間有不同的呈現;單件本身又具有各種不同的形態,似乎是把陶瓷往雕塑方面發展,褶皺、肌理……總之不那么像“陶瓷”。這是否和您之前在央美雕塑系學習的經歷有關?于是,《錦灰堆》單件系列是否可視為您對陶瓷技藝各種可能的突破探索的試驗?(因為你的專業其實是雕塑系而不是傳統的陶瓷專業)

劉:是的,我的專業是雕塑。對我的創作也自然產生了一些 影響。但是《錦灰堆》這組作品,而是經過各種實驗之后,我發現這組作品更適合用雕塑的塑造手法呈現出來的,我是用泥塑方式把紙張燒成灰燼的最終形態給塑造出來 。在塑造完成以后,再用民間捏花手法處理細節。然后把塑造好的形態放在窯火里面把它完全燃燒。經過這個過程以后,泥塑的屬性轉變成了另外一種材質—瓷。然后通過彩繪手法使作品以灰色為主調,表達一種無常和湮滅的狀態。而瓷因它的材質特殊屬性,可以將這種隨時都能改變和逝去的灰燼,形態永久的保留起來,傳達一種世事無常的意境!

《錦灰堆》裝置系列,尺寸可變,瓷,2020年

Q:承繼前一提問,“仿真”似乎是您的擅長——把陶瓷“偽裝”成灰燼、紙張、不銹鋼、木頭等材質,從技術上來說應該也是難度非常高?能否和我們從工藝技法的角度分享一下這背后的故事呢?

劉:我更多是想探索和實踐陶瓷語言的更多表達的可能性!通過陶瓷的極限性表達暗喻社會的各種極限,物極必反浮華假象等等!

從技術上來講,我其實是用極其寫實的手法塑造或再現物質本身的具體形態,通過用陶瓷材料來逼真的展現所作物質的真實的形態(例如,葉子 ,藤,灰等 )。其實這些作品都是傳統陶瓷的一種最經典的手法來創作的,比如圖釘是 拉坯成型技法,錦灰堆或葉子 都是 傳統 的雕塑手法塑造,用傳統捏花手法成型來處理細節。

《器流-5》(Implements Flow-5),6x4x3.5m,瓷, 2012-2013 年

Q:所以您的風格有一種故意把陶瓷之美隱藏起來的意圖,當然這也是創作觀念使然——反審美;當然這也不是說要“審丑”,而是希望剝離“釉”的表象和外表的光潔,用內在本質展現陶瓷更為豐富的延展性。那么,您的陶瓷創作之路從一開始就是這樣的想法嗎?還是慢慢轉變的?

劉:我的作品一直采用瓷這種材料。以前的創作想法是摸索和實踐陶瓷表達各種材料的可能性,希望用瓷這種材料展現 其他物質真實的形象。就是在視覺上用陶瓷材料來模糊,混淆各種材料的真實面貌。早期作品如“火桶”“圖釘”“器流”等,就是通過利用陶瓷仿金屬性,木頭性等特點來創作出作品的形態,以此來消解物質本身的功能性,模糊人們日常生活的各種既定認知。使之產生新的涵意。

從《錦灰堆》系列作品開始,其實 也是延續 用寫實的,具象的 手法來 塑造抽象的形態,使其既寫實又抽象,含有模糊多義的特征。在形象上作品逼真地再造了即將燃盡、幾乎完全化為灰燼的紙張,用這些聚集或散落的碎片來提醒我們文化和記憶的脆弱;用翻卷的薄片,來顯說世間浮華的幻象正在褪去絢麗的色彩。

《圖釘-4》(Pushpins-4),尺寸可變,瓷,2009-2010 年

Q:您的《枯藤》和《濺》兩個主題系列也很特別,有點呼應中國水墨畫中的技法——書法用筆和滴墨。那么您如何看待傳統文化在當代文化中的價值?或者您的創作中,思想來源主要是哪一塊的影響?

劉:《枯藤》是嘗試把藤從古代文人山水造園的意境中剝離出來,從造型上特意 選取一些古代書法的偏旁筆順等等。放在另外一個時間空間環境中,對藤重新做一種解讀和詮釋。而且藤象征著一種頑強的生命力,陶瓷材料具有一種堅硬和易碎的矛盾 特性 ,這里用極度逼真的手法使藤看上去 被焚燒,撕裂,扭曲 等來表達著它的頑強!

《濺》這件作品的造型是墨水潑在地上后瞬間形成的形態,其實就是表達一種滴墨的狀態。用它來表達各種各樣的扭曲的,緊張的,異形的,美麗的,璀璨的表象。

《藤》 80x5cm, 瓷 ,2021年

Q:最后,關于創作上的未來幾年的規劃能和我分享一下嗎?

劉:從大約2015年開始創作《錦灰堆》系列,到現在的《枯藤》《濺》《枯葉》《七色云彩》等作品是通過用瓷的易碎的這種特征來表達事物本身的脆弱。用逼真的手法,用陶瓷這種材料來塑造事物的外形,嘗試用更多的手法去拓展陶瓷材料的外延,以及嘗試和實踐陶瓷材料在觀念的表達上和其他材料的互補和融合性!

代表系列介紹

《灰燼》

劉丹華的實驗作品《灰燼》系列,既寫實又抽象,具有模糊多義的特征。在形象上作品逼真地再造了即將燃盡、幾乎完全化為灰燼的紙張,這些聚集或散落的碎片仿佛仍在沉浮之中,似乎提醒我們文化和記憶的脆弱;其翻卷的薄片形態也猶如傳統工藝中的花卉(如牡丹)造型,仿佛世間浮華的幻象正在褪去絢麗的色彩。以灰色為主調作品彌漫著沉寂、湮滅、無常的氛圍,和對人生哲理的沉思。從小諳熟陶瓷工藝的劉丹華,勇于嘗試和創新,挑戰材料的極限,極薄的瓷片采用了傳統的捏雕手法和手工釉上彩的技藝,達到了細膩而微妙的視覺效果。(美國斯坦福大學華裔教授、藝術家謝曉澤)

《灰》150x70x65cm, 瓷,鋼,2019年

《器流》

造型上放大生活中各式各樣的工具包括日常生活,醫療,美容等等方面的工具器械,用陶瓷材料的仿金屬性來制作這些尖銳的金屬工具,在視覺上造成模糊,混淆。用陶瓷材料的易碎性來表現這些金屬工具的堅硬性,通過這兩者的矛盾來表達各種事物的矛盾性。解構人們對日常事物的慣有的認知和視覺經驗,通過放大或重組事物,或尖銳或隱晦,經驗不同的觀者必然對其事物有著不同方向的思考。

《器流-5》(Implements Flow-5),6x4x3.5m, 2012-2013 年

《濺》

簡單一個物質。但它在經過擠壓,變形等各種方式后,它被淬煉成為了各種各樣的想象不到的新的物質形態。它以各種各樣的扭曲的,緊張的,異形的,美麗的,璀璨的等形態存在。

《濺》 80x76x2cm,瓷 ,2021年

《枯藤》

嘗試把藤從古代文人山水造園的意境中剝離出來,放在另外一個時間空間環境中,對藤重新做一種解讀和詮釋。而且藤象征著一種頑強的生命力,陶瓷材料具有一種堅硬和易碎的矛盾 特性 ,這里用極度逼真的手法使藤看上去被 被焚燒,撕裂,扭曲 等來表達著它的頑強!

《藤》尺寸可變,瓷 ,2021年