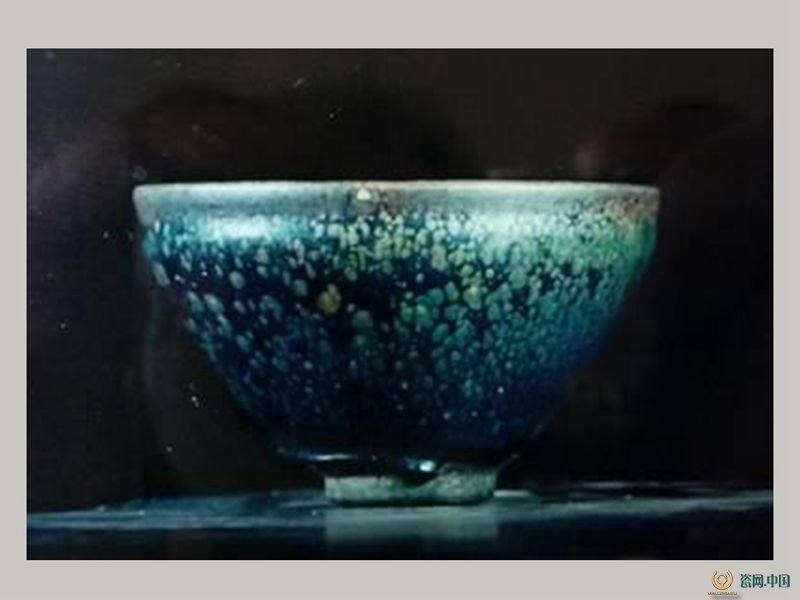

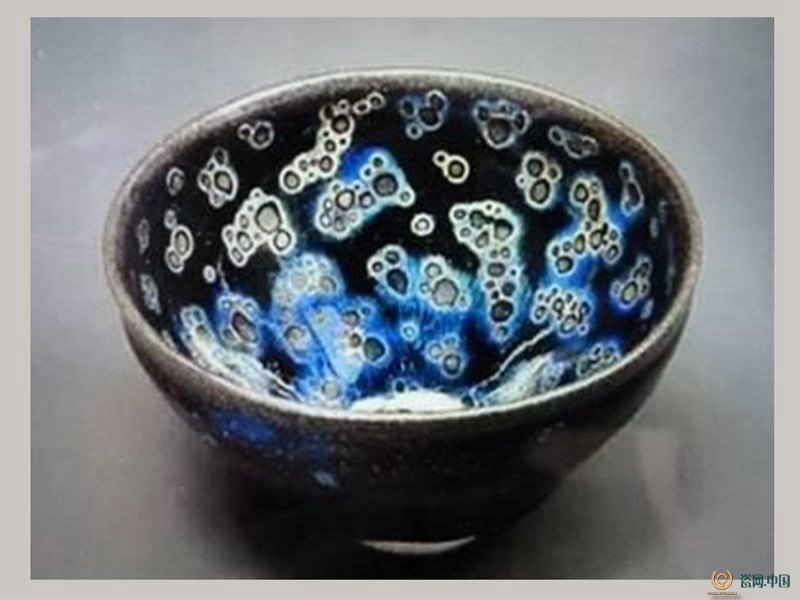

油滴釉,也稱雨點釉,是“宋代黑釉系統的結晶釉,在黑色釉面上滿布閃爍銀光的小圓點,稱‘油滴’、‘雨點’或‘滴珠’。油滴的形成是釉面氣泡排除處富集鐵的氧化物析晶。油滴釉最早由福建水吉建窯燒成,茶盞為其典型器,當時名為“鷓鴣斑”,頗受時人欣賞。【1】。”北宋時期,在中國修行的日本僧人將建窯黑釉盞帶回本土后,受到大力追捧,一時成為時尚。日本陶瓷界將中國黑釉瓷器稱為“天目”釉,將“鷓鴣斑”稱為“油滴天目”(圖1),旋即又有“耀變天目”(圖2)、“兔毫天目”、“灰被天目”、“華北天目”等等。后來我國陶瓷界也沿用了油滴釉的叫法,天目釉則仍稱黑釉。

關于油滴釉的稱謂,南方多稱油滴,北方則多稱雨點,本文中多數稱之為油滴釉,論述淄博窯時則多稱為雨點釉。

圖1、被日本人稱為“油滴天目”的油滴建盞

圖2、被日本人稱為國寶的建盞“耀變天目”

一、油滴釉起源之芻議

首先可以肯定的是先有黑釉瓷器,然后才有油滴釉的,而油滴釉是在黑釉瓷器的燒制過程中因為燒成溫度、氛圍和釉的成分有差異偶然出現,亦或多次出現,經過有心之窯工有意識的多次模仿,才使油滴釉在北宋時期成為名揚天下的著名釉種。

中國的“黑瓷是與青瓷同時出現的,因為不專門燒造,而是兼燒,所以同一窯口的產品僅釉色與青瓷不同,其余特征皆一致。···六朝時期燒造黑釉瓷器的主要窯口是德清窯【2】。”在越窯產地上虞發現青瓷的窯址里,也同時發現黑瓷。證明“我國早在東漢時期就已生產黑瓷,···青瓷和黑瓷都是以鐵為主要著色劑,生產工藝基本相同,其區別在于釉料中氧化鐵的含量。含量在3%以下的燒成青瓷,在4-9%以上的就可燒出黑釉瓷器【3】。”油滴釉能在北宋成為一代名釉,從偶爾出現到成功掌握,這個過程一定早于北宋,這個推斷后來被考古發掘所證實(見本文四:淄博窯雨點釉的燒造年代考證)。

于是,我們得出這樣一個結論:油滴之名釉,成熟于北宋;而油滴建盞,曾供御北宋皇室,惠及文人士大夫;且風靡東瀛,其高貴血統,不輸官窯。而淄博雨點釉,萌芽于唐末,北宋金身鑄就,鼎盛于金代,元代因戰亂而銷聲匿跡,民國復燒成功,傳至今日,更趨輝煌。

宋代油滴名揚天下,得益于宋代的斗茶之風。從皇帝到士大夫階層的飲茶論著中,都以此為點茶、斗茶的首選茶盞。宋代詩文也大加贊美,有“松風鳴雪兔毫斑”、“兔褐甌心雪作泓”之詩句。由于日本人酷愛茶道,所以“天目釉”風靡東瀛,也就不足為奇了。

二、油滴釉(雨點釉)的形成機理

油滴(雨點)釉的形成機理,南北方有很大差異。

1、北方雨點釉的形成機理:黑釉是雨點釉的母體,這一點毋容置疑。它的形成機理可以概括為“氣泡機理”。雨點釉的配方與黑釉瓷器的配方基本相同,含鐵量比較高,施釉較厚,在燒制過程中,當窯溫達到1200℃以上時,此時釉已經開始熔融,粘度非常大,釉料中的氧化鐵發生分解形成小氣泡,這些小氣泡被封閉,無法逸出釉面。隨著溫度逐漸升高,小氣泡越聚越多,逐漸合并成大氣泡,當氣泡足以克服釉層阻力時,氣泡就在釉面破裂,排出氣體后形成一個凹坑。隨著燒成的繼續,凹坑又被周圍的釉填平,聚集在氣泡周圍的鐵氧化物以赤鐵礦和磁鐵礦的形式顯露在釉面上,在逐步冷卻的過程中析晶成大小不等的銀色斑點,這就是北方雨點釉的形成機理。

2、建窯油滴的形成機理:建窯油滴的形成機理可以概括為“浮萍機理”。在窯溫升到1300℃左右時,由于窯溫高,釉面開始形成液相分離結構,釉的主體相分離出富鐵的另一相,在重力和表面張力的作用下,氧化鐵分解產生的小氣泡會直接溢出釉面,這些氣泡富集的氧化鐵浮在釉層表面,形成與釉主體相不同的液相小滴珠,就像漂浮在水面的青萍,在釉面上漂游,并越聚越多,緊緊挨在一起,形成一個個大小不同的團塊,在降溫冷卻過程中,團塊中的鐵氧化物析晶后,形成建窯的油滴斑紋。

三、油滴釉南北之差異

建窯油滴釉是南方油滴的代表,與北方油滴截然不同。文中的北方油滴的產地,包括山東淄博窯、北京龍泉務窯、河北定窯、河南鶴壁窯,以及山西臨汾窯、渾源窯等北方窯口。

1、燒制條件不同:建窯油滴的燒成溫度為1300℃以上,燒成氣氛為還原焰。北方油滴(包括淄博窯雨點釉)的燒成溫度是1240±20℃,燒成氣氛氧化焰居多,還原焰亦可。

2、形成機理不同:北方油滴的形成機理為“氣泡機理”,而建窯油滴釉的形成機理為“浮萍機理”。(見本文二、油滴釉的形成機理)

3、外觀特征不同:道理非常簡單,外觀特征是由其形成機理決定的,形成機理不同,外觀特征肯定不同。

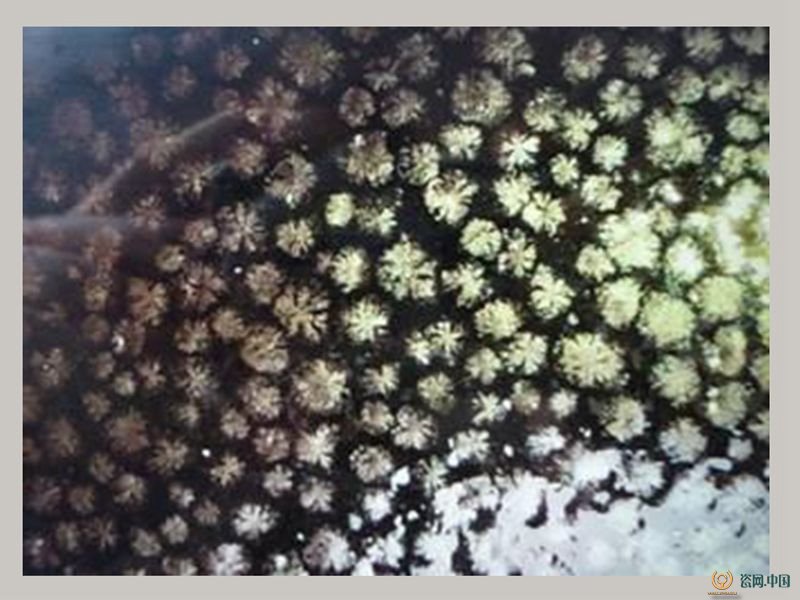

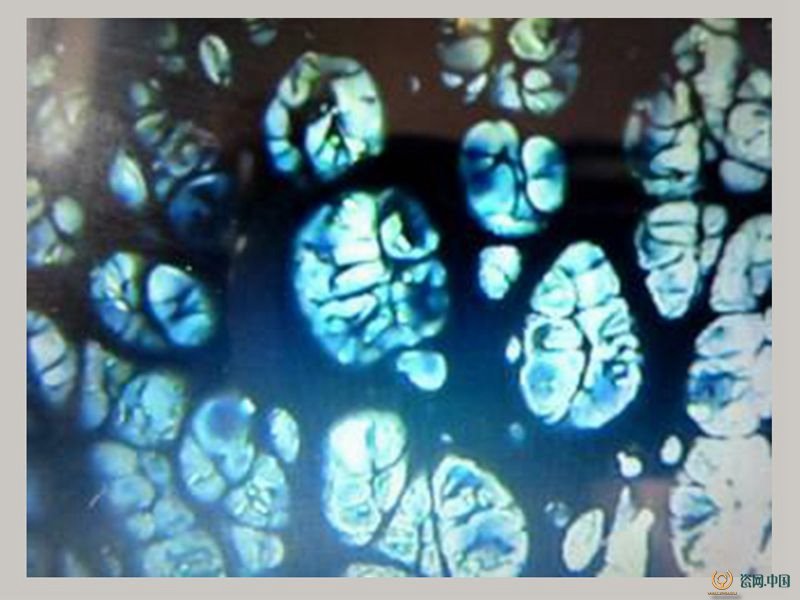

(1)北方油滴的金屬斑點是均勻分布的,(這倒是更像雨點,也是北方多叫雨點釉的原因。)因為它是氣泡形成的,有釉的地方就有產生氣泡,所以斑點布滿整個釉面,而且斑點的分布均勻,大小略有差別(圖3)。而建窯油滴的金屬斑點是隨機產生的,所以分布不均勻,有疏有密(圖4)。

圖3、北方雨點釉釉面

圖4、建窯油滴釉面

(2)北方油滴斑點的大小與釉層的厚度密切相關,因為釉層越厚燒成時氣泡越大,產生的凹坑也越大。一個凹坑填平之后就是一個斑點,而斑點的形狀也取決于凹坑被填平時的形狀,斑點放大后呈雪花狀(圖5)。建窯油滴的斑點大小與釉層厚度沒有直接關系,關鍵在于團塊的大小,所以同一件茶盞上不同部位的斑點大小、疏密差別很大。因燒成溫度偏高,釉面流動性大,故而斑點都呈橢圓狀(卵形),如果拉力過大,斑點則成條狀(圖6)。

圖5、北方雨點釉放大后圖像

圖6、建窯油滴放大后圖像

(3)建窯油滴釉的燒成過程中的流動性,使盞的口部釉層較薄,黑度不足且顯干澀,而在盞外靠近底足處會有一圈明顯的聚釉。北方油滴不易流動,燒成后口部不會脫釉,大多數沒有聚釉現象。

(4)建窯油滴斑點內有肉眼可見的溝紋,北方油滴則無。這也是區別南北油滴的根本標志。

4、使用性質不同:建盞油滴的用途因北宋的斗茶、點茶之風而生,故器型多為茶盞,無非是束口、敞口、斗笠的盞形之分。而北方油滴除了日用的盞、碗、杯、盤、壺、罐之外,也有玉壺春、梅瓶、葫蘆瓶等器型,到北宋晚期和金代,甚至有小型的動物雕塑,如小狗,小鹿等等。

四、淄博窯雨點釉的燒制年代考證

中國陶瓷史記載:淄博窯:“窯址在山東淄博市淄川區磁村,在區西南十公里。1976年試掘出土了大量瓷器和標本。磁村窯始于唐而終于元,唐代盛燒黑釉瓷器,產量較河南、陜西為大,器皿以碗最多,瓶、壺、罐、爐等也不少。···磁村窯的唐代黑釉除具有平底的特征之外,釉質晶瑩滋潤和色黑如漆是它的特色。【4】”

淄博窯出土的雨點釉瓷器標本,燒制時間最早的就是磁村窯,從窯址中出土了一件雨點釉葫蘆瓶殘器。關于這件雨點釉標本,著名考古學者張光明先生在《山東淄博窯出土的油滴釉黑釉瓷器》(文章刊于《考古》1988年第九期)中寫道:“淄博諸古窯址出土的油滴黑釉瓷器中,磁村窯址出土的葫蘆瓶年代最早。1976年磁村窯址北窯區的石子層試掘過一個探方(北T1),探方內文化堆積共分三層,葫蘆瓶殘件出土于該探方第三層(最下層),發掘簡報依據出土遺物,把3層的年代斷為唐代晚期,即磁村窯的第二期。并且該葫蘆瓶口部殘片的形制與該期瓶式相同,所以磁村窯址出土的油滴黑釉瓷葫蘆瓶殘片的年代為唐代晚期。【5】”

這件葫蘆瓶殘件,僅存口部,瓶口呈葫蘆狀,斜平唇,小口細頸;內外均施黑釉,釉面燒制出均勻的雨點,外大內小,大者直徑約2.5毫米,小者如針尖,白色胎骨較細硬。通過對磁村窯址出土的這件雨點釉葫蘆瓶殘件的觀察和分析得知,淄博窯在唐代還不能有意識的燒制雨點釉瓷器,而是在大量燒制黑釉瓷器時,偶然燒制出帶雨點的瓷器,隨著制瓷技術不斷提高,以及窯工的多次刻意模仿,加之窯爐也從柴窯改為煤窯,給雨點釉的燒制創造了條件,到北宋時期已成功掌握雨點釉的燒制工藝,且在磁村、鞏家塢、博山大街、萬山的窯口都有少量燒制。

除了磁村窯以外,淄博窯的其它窯口也出土過雨點釉標本數件。淄川區嶺子鎮鞏家塢窯址(鞏家塢距離磁村僅有十余公里),1980年出土了一件雨點釉罐的瓷片,器型較大,僅存罐等腹部。器外黑釉上布滿均勻的雨點,施釉較厚;釉色、胎骨及器外造型特征均與磁村窯址的第三、四期相同,年代應為北宋時期。

博山大街窯址出土的雨點釉瓷器較多,計有碗2件,杯盞3件,器蓋1件。該窯址是1978年在建筑施工中發現的,先期進行了保護,1982年進行了清理發掘,窯址的文化堆積層分為上下兩層,上層以出土青釉印花瓷器為主要特征,為金代堆積;下層以白釉瓷器為主,器類與器型特征亦同于磁村窯的三、四期,為北宋晚期遺存,這里出土的雨點釉瓷器中,碗出土于下層,其年代為北宋晚期,其余的碗與杯盞在上層,年代也不會晚于金代。

博山南萬山窯址也出土有雨點釉小瓶和碗的殘片,同時出土的其它瓷器以白釉黑花瓷器為主器物特征與坡地窯址第二期相同,其年代應為元代,上線應不早于金代。

五、淄博窯雨點釉的數據分析

2019年12月,故宮博物院文保科技部的李媛女士,采用儀器“掃描電子顯微鏡、X射線衍射儀、X射線能譜儀、激光拉曼光譜儀”對宋代淄博窯黑釉和雨點釉標本進行了數據分析,從外觀特征,油滴組成以及油滴的形成過程等方面,得出了一組比較準確和科學的數據和結論。(具體數據從略)

1、外觀特征小結:

·油滴斑分布不均勻,與釉層厚度相關;釉厚達到400μm開始呈現斑點;

·油滴斑大小存在差別,接近60%的油滴斑在1-1.5㎜之間,且隨著釉層厚度增加,油滴斑也增大;

·油滴斑的形狀比較對稱,斑點邊緣常呈現不連續形貌,使油滴放大后更似雪花狀,大約80%以上的斑點接近圓形,只有部分斑點呈橢圓形,或缺失較多而呈不規則形狀。

2、油滴斑組成與結構小結

·斑點鐵含量高達6.88%,大于本體的黑釉鐵含量(2.50%);

·斑點物組成為赤鐵礦,斑點層的厚度在0.5-1μm之間;

·釉層剖面中,可見到大量的殘余石英,析出的鈣長石晶體、赤鐵礦、磁鐵礦以及金紅石等形態各異的晶體。

經過對淄博窯黑釉和油滴釉組成與結構的數據對比分析后,得出淄博窯油滴形成過程的結論如下:

1、淄博窯油滴可能使用了與黑釉相同的配方,這與建窯、龍泉務窯以及山西窯不同(后者油滴為高硅低鋁型)。

2、根據模擬實驗,油滴可能的燒成溫度不超過1250℃,所分析的黑釉溫度可能在1300℃以上。

3、油滴的形成與高鐵類原料的高溫分解、熔融、析晶過程密切相關,緩慢的冷卻過程有利于油滴的形成。【6】

六、淄博窯雨點釉的傳承軌跡

前面提到,淄博窯雨點釉萌芽于唐末,成熟于北宋,鼎盛于金代,元末失傳,明清更無起色,直到民國時期,博山陶瓷藝人侯相會才將雨點釉復燒成功。從傳承的角度講,他是淄博窯雨點釉的第一代傳承人。

侯相會(1890-1976年),博山區福山鎮人,著名陶瓷藝人;天資聰慧,15歲隨父入當地窯場學藝,20歲即對陶瓷坯釉配制、成型及燒成技術運用自如。1920年為生計舉家從福山遷入博山山頭鎮,繼續從事制陶業。他在燒制黑釉瓷器過程中,燒出的黑瓷偶有帶金屬斑點的,拿給古董商梅容軒看,梅告訴他這像極了宋代失傳了的雨點釉。此后他對雨點釉產生了濃厚興趣,開始收集標本,研究資料,潛心鉆研雨點釉十余年,從原料配制到成型、施釉、窯位、燒成,反復試驗,幾經磨難,最終全面掌握了雨點釉的成瓷規律和燒造工藝,民國二十五年,侯相會終于復燒成功了雨點釉。抗戰時期,日本人為了得到雨點釉配方,對侯相會軟硬兼施,無所不用其極,終未得逞,最后派浪人砸了侯的作坊,侯只得遠走避之,雨點釉再次消失于戰亂。直到解放后,雨點釉才在博山得以重生。

淄博的博陶和美陶都先后生產過雨點釉瓷器,并向日本出口以換取外匯。但是雨點釉在淄博的燒制因各種原因時斷時續,一直沒有穩定的連續生產。

淄博窯雨點釉的第二代傳承人周占元,與侯相會并無師徒關系。但周占元能把雨點釉燒制成功,卻與侯有著密切聯系,算是侯的無意之功,但對有心人周占元來說,當時也不是有意為之,他也沒想到今后會去燒制雨點釉。當年,侯相會掌握雨點釉燒制技藝后,卻沒有自己的窯爐,誰家燒的好就在誰家燒。因為周家窯名聲在外,侯在周家燒的比較多,包括配制藥土也在周家窯場門房里做,那時周占元還不大,親眼看著侯相會擺弄雨點釉,久而久之,許多工序就記到了心里。到自己開窯場時,就沿用侯的古法試燒雨點釉,成功之后將其用在雙龍瓶上出口日本,大受好評。

淄博雨點釉傳承至今,周祖毅功不可沒。作為淄博窯雨點釉第三代的傳承人,他自幼在陶瓷世家長大,耳濡目染了父輩們對陶瓷,尤其是對雨點釉的苦苦探索,奠定了子承父業,把雨點釉發揚光大的決心和信心。2007年他依然辭去國企工作,從父親周占元手里接過了“雨點釉陶坊”,先后創立了“博山油滴雨點釉研究所”、“博山雨點釉博物館”,結合新型窯爐對古法制釉進行改進,從原料、配方、成型、燒制以及各種理化指標進行了細致的分析和研究,繼承傳統工藝,吸收現代技術,他燒制的雨點釉,釉色純正、結晶均勻、造型新穎、效果極佳,令人嘖嘖稱奇。

周祖毅談起雨點釉,出奇的平靜,沒有跌宕起伏,也沒有石破天驚:“雨點釉的難度在于它的不穩定性,這也正是雨點釉的魅力,它的神秘在于不可想象。你就是按部就班,嚴絲合縫的按設計的程序走,產品出來都不一定達到你的要求。【7】”按照周祖毅的說法:雨點釉其實也不復雜,主要看氣氛,南方油滴是還原焰,而北方油滴多是氧化焰。建窯油滴在高溫階段呈流動狀態,而雨點釉在高溫時并不流動;而是聚集著鐵的氣泡在釉面鼓起來、再趴下、又填平···泛出來的鐵的結晶浮在釉面上,斑點的大小相對均勻。而建窯的油滴、兔毫高溫時呈流動狀,形成的結晶斑點有流動感,油滴大小不一,兩者大不一樣。

綜上所述可以看出,淄博窯雨點釉的傳承不是一條直線形式,而是時斷時續,若隱若現,直到周占元傳至周祖毅這里,才真正有了一個明晰的軌跡。

七、雨點釉的發展與創新

周祖毅做雨點釉有他自己的想法,僅僅把雨點釉的釉面做的很漂亮,不是他的終極目標。如何提高雨點釉的知名度,讓人們逐漸認識和欣賞雨點釉,當雨點釉逐步走向民間百姓的茶臺、餐桌、博古架,而不是僅有少數人的孤芳自賞時,雨點釉的傳承和發展才不是一句空話。

由于人們審美的多樣性,有人喜歡古代器型,有人欣賞現代器型;有人喜歡斑點均勻,也有人欣賞打破均勻,有變化美;有人喜歡斑點大一點,有人喜歡小一點,不一而足。如何做到器型和釉色的完美結合,使用和欣賞的有機融合,一直都是周祖毅在苦苦追求的。

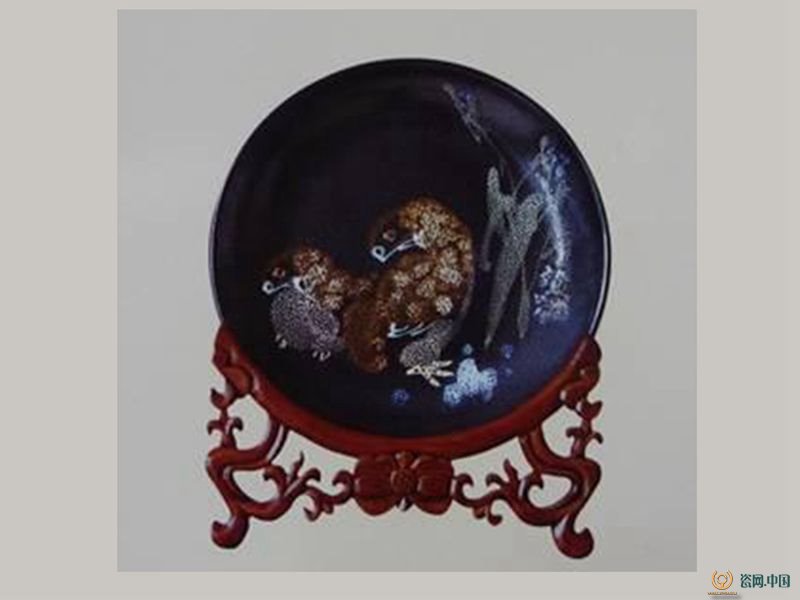

1、古代由于窯爐提溫條件所限,雨點釉的燒成難度很大,器型普遍偏小,“器不盈尺”是它的真實寫照。現在燒成條件允許,可以做一些器型比較大的。器型大了,單一的雨點釉又略顯單調,如何取舍,成為困擾周祖毅的難題之一。解決的方法就是把瀝粉、花釉工藝與雨點釉巧妙的結合起來,這里需要解決的是二者的燒成溫度不同的問題。經過反復試驗,終獲成功,在雨點釉釉面上“瀝粉加花釉”有著意想不到的效果(圖7,8)。

圖7、雨點釉鷺鷥紋瓶

圖8、雨點釉竹雞紋盤

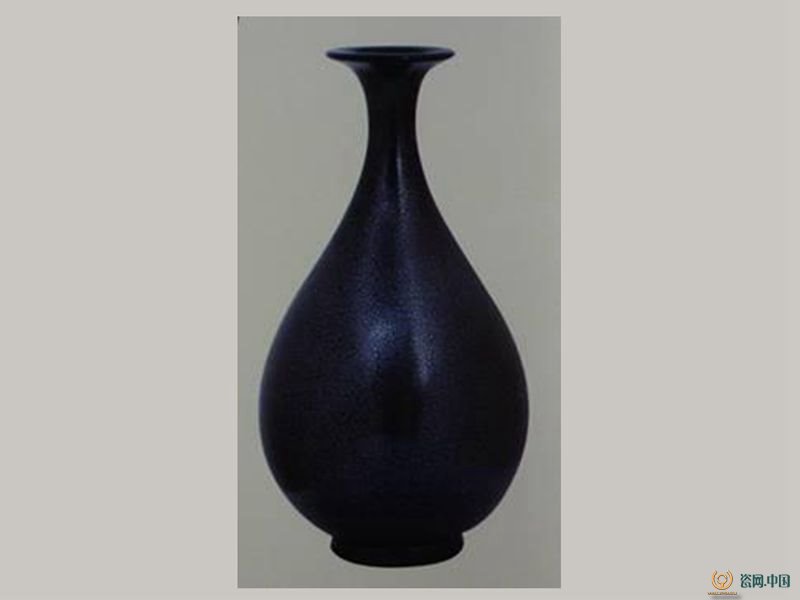

2、純粹的仿古,市場上并沒有多少生存空間,但周祖毅依舊用心,他仿制的宋代玉壺春瓶和梅瓶,器型規整,比例準確,拿捏的恰到好處,受到專業人士的一致好評(圖9)。雨點釉雙龍瓶,是他對傳統式樣進行了精心修改后的器型,與老式樣比起來,外觀更加合理、穩定、協調、大器(圖10)。

圖9、雨點釉玉壺春瓶

圖10、雨點釉雙龍瓶

3、在器物造型上加大力度,改變過去造型單一,粗老笨重的形象,除了向教科書學習以外,向其他產區學習造型技藝和方法,與學院派聯合設計新的造型,傳統器型保持風格特點不變,新器型設計層出不窮,在國內、省內的比賽中斬獲多項大獎,雨點釉“四平八穩”瓶還被選為國家非遺傳承作品,去法國參加國際大展。

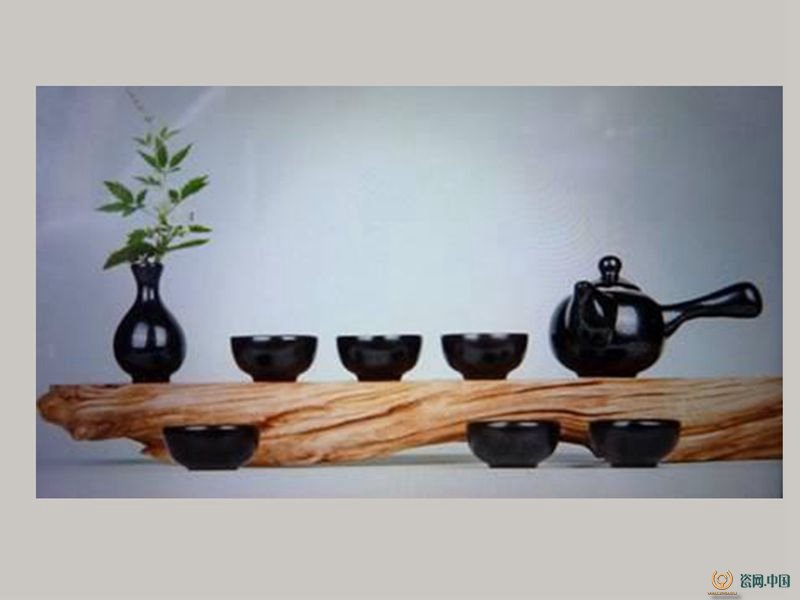

4、“陽春白雪,和者必寡”,陶瓷泰斗張守智教授,就一直鼓勵周祖毅用雨點釉做實用器,讓小眾的雨點釉走進大眾的生活。為此他也是下了一番功夫,按照不同地區、不同人群、不同習慣設計了多款茶具、酒具、餐具(圖11,12),使神秘莫測的一代名釉走進了尋常百姓的生活。一些民間喜聞樂見的題材被挖掘出來,例如:太平有象、鴻運當頭、馬上封侯、吉星高照等,還有十二生肖雕塑,也被做成雨點釉陳設器,豐富了雨點釉瓷器的器型和基本裝飾(圖13)。

圖11、雨點釉(直把壺)茶具

“雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越”,淄博窯雨點釉的傳承和發展還有很長的路要走,相信在第三代、第四代傳承人的不斷努力下,淄博窯雨點釉一定會有輝煌的前景和光明的未來。

參考文獻:

【1】上海辭書出版社《簡明陶瓷詞典》P136,汪慶正主編

【2】上海文化出版社《陶瓷述古》P128,霍華主編

【3】上海古籍出版社《中國陶瓷》P243,馮先銘主編

【4】文物出版社《中國陶瓷史》P212,中國硅酸鹽學會編

【5】中國戲劇出版社《齊地考古與齊文化研究》P443,張光明著

【6】故宮博物館文保科技部《淄博油滴的初步分析》作者 李媛

【7】《文化博山》2008年第三期·《周祖毅:雨點釉跨越千年的終極破譯》作者劉培國

作者簡介:

高巖,中國當代文博專家;淄博中國陶瓷館研究員,高級經濟師;中國硅酸鹽學會古陶瓷專業委員會副主任;山東省博物館學會陶瓷專業委員會專家委員;山東省陶瓷協會理事,山東民間陶瓷文化研究會副會長;淄博古陶瓷協會副會長。

周祖毅,山東工藝美術大師,山東陶瓷藝術大師,博山雨點釉博物館館長,淄博油滴、雨點釉研究所所長,淄博窯雨點釉省級非遺傳承人。