棗莊漢子劉兵,與棗莊中陳郝瓷窯有些故事。而在此前,在棗莊之外,或者說,在非遺、文物屆外,他和它,是很少為世人知道的。

中陳郝瓷窯遺位于棗莊市近郊中陳郝村。近年來,隨著數次考古發掘,特別是隋代瓷窯的被發現,被考古界稱為“江北第一窯”。2006年5月被國務院核定為第六批全國重點文物保護單位。

劉兵,棗莊人,畢業于原山東輕工美術學校,學習設計專業,畢業后一直從事相關工作。科班出身的他,對美術藝術有著濃厚的興趣。在了解了本地中陳郝陶瓷的悠久歷史和藝術成就后,他萌生了將這千年前的技藝挖掘出來的想法。

2015年,劉兵成立了中陳郝陶瓷文化研究院,全身心地投入到中陳郝陶瓷的研究和制作上。他多方搜集查詢史料和書籍記載,同時拜訪老藝人,一點一點探尋歷史上中陳郝陶瓷的制作方法。他搭建了傳統的柴窯,購置了現代的氣窯、電窯,以中陳郝村為中心,跑遍了鄒塢一帶采土采釉,共采集了40多種陶土,努力以原滋原味的陶土、古法,還原1400多年前的璀璨藝術。

漫長的復燒歲月里,實驗燒制過程非常艱辛,12個小時必須不停地調溫度,一分鐘升溫3℃,升了4℃就可能出問題。為了保證實驗成功,劉兵不敢片刻大意,就連上廁所都得小跑,趕緊回來,生怕溫度控制不好燒壞了。大冬天的,也得蹲在外面看窯。

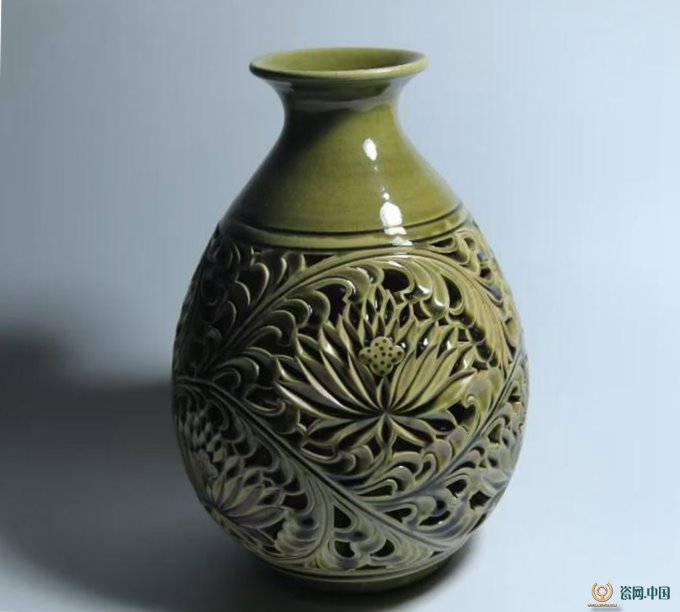

每一窯,從胎土選料、釉料濃度,到窯氣氛、溫度、時間、天氣等,他都做詳細的數據記錄,以便總結調整。用他自己的話說:“沒有捷徑,只能不斷地試。”5年間,劉兵燒了接近200窯,燒壞的作品堆成了小山。多年來做設計業務的積蓄,也都投入到了燒窯上。期間,他也曾灰心喪氣,幾近放棄,但想想中陳郝陶瓷的古樸、大方、厚重的獨特魅力,傳承發揚棗莊文化藝術的追求,他又堅持了下來。2020年4月,終于,一窯完美的作品問世了。一時間,劉兵淚流滿面。他感慨的不是自己的艱辛,而是古人的智慧與才華——這么美麗的作品,1400多年前生活在棗莊這片土地上的古人就已經燒制出來了。在破譯了古人技藝密碼的基礎上,劉兵又開始了自己的創新發展。他復燒的隋朝中陳郝陶瓷代表作是盤口壺、四系罐等,隋青瓷古樸典雅,光彩照人,現在他又利用北方傳統圖案和棗莊元素進行創新,創作石榴多福瓶等,探索鏤空工藝。他的作品也屢次獲獎。在2020年第十二屆中國(山東)工藝美術博覽會上,《剔花蒜頭瓶》和《黑花梅瓶》分別榮獲精品獎金獎和設計創新獎銀獎。近日,首屆德化“中國白”中國傳統陶瓷藝術雙年展在世界陶瓷之都德化舉行,中陳郝窯隋青瓷作品《孕》入圍展出。

本屆雙年展共有我國及日本、韓國、英國等多個國家的1330件作品報名,經過網上初評和現場復評,評出158件(套)作品入圍。棗莊市中陳郝陶瓷文化研究院選送的作品能夠入圍,展示了棗莊市傳統陶瓷文化與時代契合的藝術成就。劉兵的成功,也獲得了社會的認可,自然也少不了文人騷客的鼓噪。隨附棗莊詩人張明軍近作一首。

《給中陳郝陶瓷》一一流韻莊主張明軍

此處劉郎不種桃,一番心血付隋窯。

嚴寒坯擺朔風冽,酷暑釉涂真火燒。

翡翠色中開巨匠,精瓷榜上有天驕。

琳瑯滿目丹青手,已是名揚萬里遙。