國家級工藝美術師張順法

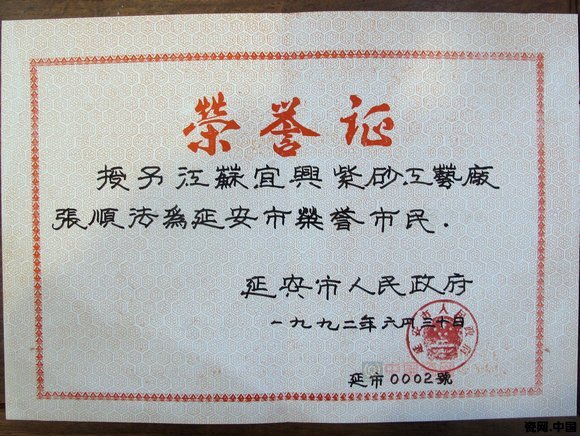

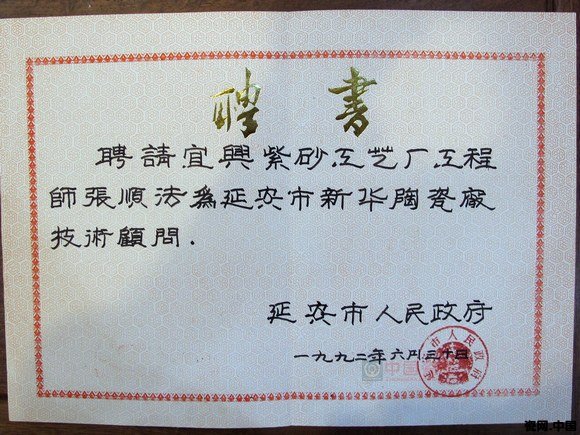

張順法于1957年7月出生在宜興丁蜀,祖父輩均以陶為業。1976年進宜興紫砂工藝廠學徒,師從紫砂名家李碧芳,通過學習打下了扎實的全手工制壺基礎。1992年受宜興市委派到革命老區延安扶貧創辦延安新華紫砂陶瓷廠,組建與舉辦延安紫砂之星藝術展,被延安市聘為“榮譽市民”和終身“技術顧問”。此外,張順法曾擔任宜興紫砂工藝廠生產技術科長,負責全廠的生產技術工作;曾于上世紀90年代初被香港“當代紫藝珍品”評為制壺新秀。

張順法擅長光器、花器、筋紋器,其作品有光器之大氣與神韻,有花器之妖嬈與雅致,有筋紋器之蒼茫與剛勁。作品多次獲獎,其中“六方牛蓋壺”獲第二屆中國工藝美術精品展金獎,“二泉壺”獲第十屆中國工藝美術精品展金獎,“浪擊壺”獲輕工部與中國陶協舉辦的首屆陶藝展銅獎,“茗香壺”獲江蘇省工藝美術協會金獎,“雄霸天下壺”獲河南省博物館金獎。

翻開國家級工藝美術師張順法的檔案,他雖然沒有顯赫的大師頭銜,沒有令人稱羨的高級職稱,但近40年,他在紫砂路上一步一個腳印地走來,也有著值得自豪的豐富的紫砂人生。干紫砂事,謀紫砂業,做好一名紫砂人,這是他的人生追求,也是他近40年來在紫砂路上行走的一個軌跡。

最近,記者專程來到“潤陶苑”,采訪了張順法。

記者:19歲那年,你就步入宜興紫砂工藝廠,拜紫砂名家李碧芳為師。在近40年時間里,紫砂有起有落,風風雨雨,尤其是紫砂低落時,有些人放棄了它,你為什么能在紫砂之路上一直走下去的呢?

張順法:我能一直在紫砂這條道路上走下去,緣于我對紫砂的熱愛,也緣于對紫砂的責任。我從小生長在丁蜀,我的爺爺和父親都以陶為業,從我拜師學做紫砂壺開始,實際上我的命運就與紫砂連在了一起,把紫砂這門老祖宗留傳下來的技藝傳下去和發揚光大,就成了我們這些紫砂人的責任。雖說紫砂的興衰不是我一個人能夠左右的,但我至少能夠為紫砂的興盛發揮我個人的一份作用。因此,我一直把“做好一名紫砂人”當作是人生的最大追求。紫砂低落時,我該怎么做壺就怎么做壺,從沒想過放棄它;紫砂興盛時,我該怎么做壺還是怎么做壺,從不為利而放棄做人做壺的原則。

記者:在你的紫砂生涯中,有兩段特殊的經歷,一是下鄉帶徒授藝,二是去延安幫助別人創辦紫砂陶瓷廠,你是怎么看待這兩段特殊經歷的?

張順法:無論是下鄉帶徒授藝,還是到外地去幫助別人創辦紫砂陶瓷廠,都需要付出時間和精力。對于個人來說,當然是一門心思搞創作劃算。但我認為,我這兩段特殊的經歷,其收獲遠遠比個人創作幾件新品大得多。當時我學藝3年,廠領導找我,要我作為技術骨干到農村去輔導紫砂壺制作。我是紫砂人,理應為紫砂的大業著想,不能只想著個人冒尖出名。于是,我愉快地到農村去了。在大浦、張澤、新莊等地,我一呆就是3年,先后培養藝徒200多人。在農村的3年,我吃了很多苦,也失去了一些東西,但更多的人學會了制壺技藝,這就是收獲。1992年,我作為宜興扶持革命老區延安的成員之一,前往延安創辦“延安新華紫砂陶瓷廠”,為延安的紫砂發展作出了自己的一點貢獻,這也是一種收獲。同時,我被延安市聘為“榮譽市民”和終身“紫砂技術顧問”。這兩段經歷是我一生難忘的。

記者:若論壺藝,你也挺有特色和成就。一是你堅持全手工制作,其壺手工味濃;二是善于創新,其壺內涵深,立意深遠。請介紹一下這方面的情況。

張順法:我鐘情于全手工制作,只有用一雙手做出各不相同的壺來時,我才能更深地體會到制壺的樂趣,才能更深地領悟到制壺技藝的精髓。至于創新,這是紫砂藝術的生命所在。作為一名紫砂藝人,既要有一手過硬的制壺本領,還要有一手設計、創新的本領,這樣才能把紫砂藝術向前推進。就我而言,每年不少于創作兩件成功的作品。

記者:你創作的“二泉壺”、“茗香壺”、“雄霸天下壺”等均獲得了業界的好評。以“二泉壺”、“茗香壺”為例,它們各有什么特點?

張順法:“二泉壺”的特點是造型新,形體美,意味濃。扁圓的壺身溫潤飽滿,壺嘴有兩個孔,以點“二泉”之意。倒茶時兩孔同時出水,就像兩股清泉,流淌出美妙絕倫的“二泉映月”的韻律,最終“二泉”匯成一股水,沒有絲毫偏差。“茗香壺”的造型簡練,卻富有詩情畫意。壺鈕是一片翻卷的茶葉,與也似茶葉的壺嘴、壺把構成一線,就像茶葉在風中飄曳,透出一股股清香。

記者:應該說捧著這樣的壺喝茶,是一種美妙的享受。目前,你無論是年齡、資歷還是技藝,你都已是宜興紫砂界的中堅力量,今后有什么打算?

張順法:創新,多出精品。我覺得像我們這個年齡段的人,正處在創作的“黃金期”,換一句話說,現在正是集幾十年的創作經驗出精品的時期。因此,我要緊緊抓住這個“黃金期”,創作一批無愧于紫砂、經得起檢驗的作品。 (編輯:木木)