庚子新春,一場突如其來的新型冠狀病毒感染疫情牽動著全國人民的心,也牽動著全國雕塑藝術家的心。由于疫情也影響了2020年度全國高校的教學計劃,藝術教學也由現場教學改為云端授課。四月起雕塑頭條將用若干期介紹各大美院、藝術院校雕塑系老師們的優秀作品,同時也可介紹云端教學成果。

藝術家介紹

池 灝

1991年畢業于山東藝術學院美術系雕塑專業學士;

2009年畢業于中央美術學院雕塑系碩士;

1991年在山東藝術學院工作至今;

現為

山東藝術學院美術學院副院長,教授,碩士研究生導師。中國美術家協會雕塑藝委會委員,中國雕塑學會理事,山東美術家協會雕塑藝術委員會秘書長。

與時間靜處——我的創作簡述

文/ 池灝

作為雕塑藝術的從業者,我一直做著順應專業要求的工作,立足傳承和契合,自然而然的表達。雕塑在視覺上是獨立的完整的,一個有著自己規則和準則的藝術形式。不同于拓展雕塑概念外延的探索,我對在界定內的形式、表現、色彩和語言興趣更多。雕塑自由的物態存在方式與強限定制作過程要求,盡在方寸之間做道場,通過平衡推敲盡顯張力。也正是這種冗長單一的工作操作形式,讓我將更多的精力放在改進自己作品不同以往表現方式的狀態中。

熱點 230×35×40cm 瓷、木、石 2013年

“藝術,就是所謂靜觀、默察;是深入自然,滲透自然,與之同化的心靈的愉快;是智慧的喜悅,在良知的照耀下看清世界,而又重現這個世界的智慧的喜悅。藝術,是人類最崇高的使命,因為藝術是要鍛煉人自己了解世界并使別人了解世界。”[1]藝術家所看見的生活,不同于普通人眼中的現實生活。因為藝術家能感受到事物外表下內在的所屬,看到的是與他心靈相通的內部,自然界里所存的只是一個形式而已,所有的藝術規律研究都是一個精神運作的結果。人的精神在自然界活動的時候,所看到和選取的都是精神顯示的意義和內涵。選取和使用的過程指向了藝術家的意圖,是他們內心的反映。藝術家用獨特視角觀察世界的結果最終是以作品的形式呈現的。在我的系列作品中,通過對生活的觀看方式,在作品上展示一種平靜地自我投射。追求穩定、均衡、和諧的布局,少用沖突、運動、戲劇性的元素,搭建心理平實建筑。

二十世紀七八十年,國內雕塑教育呆在象牙塔里還不為大眾所熟知的時候,很幸運在家庭環境的熏陶下,雕塑如影隨形的伴隨成長。后來在專業學院的學習經歷使我對泥塑表現有強烈的依賴感,雖然制作過程繁瑣而耗費體力,但泥塑的便于修改易于表達一直是我主要的制作支撐,是達成藝術家手工直接參與復雜的媒介把握真實情感的最佳方式。用制作具象物質作品的方式傳達對抽象物質生活的理解,使我在過程中得到滿足。耗費耐心的手工參與在滿足了視覺需求的同時也解決了精神要求。美國雕塑家威廉.塔克先生在《雕塑的語言》說“意圖和執行之間存在一條鴻溝”[2]需要更多的毅力和嫻熟的技術實現。

快樂旋轉 110×50×50cm 鑄銅 2009年

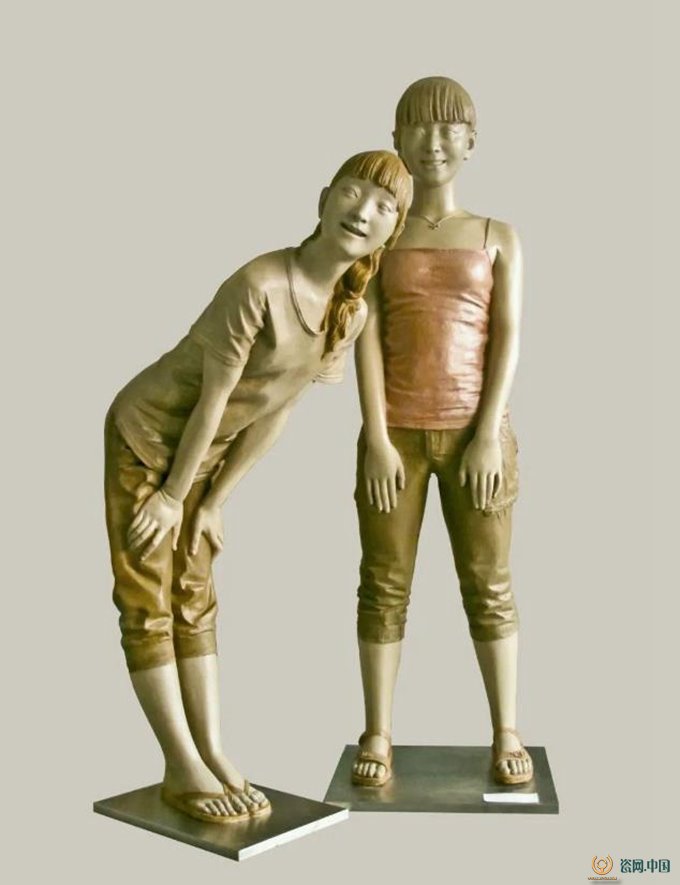

作品《假日》原本由右邊的女孩與男朋友的攝影互動組成,尺寸比現實人物略大,女孩的衣紋細節處理在傳統雕塑語言中運用了部分真實材料的加入,當時想增強和豐富傳統手法的表現力度,在謹慎的添加中找尋某種契合點以便不打擾本體的語言表述。在保持架上雕塑特點同時,合適的尺寸使之與現成物達到了一種完美的展示。后來男性攝影者的存在使得形式太過直白而修改添加成一個女孩,替換掉了男性人物,語言變得純粹了許多,使得觀者由旁觀變成了對視,多了一層身份轉換。這件作品完成了我在作品尺寸與室內展廳空間比例的一次嘗試,也奠定了豐富語言表達方面的實踐基礎。之后又完成了三件尺寸在230-180之間的作品。

假日 180×150×150cm 鑄銅 2011年

女性在我的作品中出現的居多,女性形象帶來更多的內斂呈現,所有模特原型的氣息都是我需要的,不單單是尋求體態的獨特美,更是我想表達一種情感。我的模特大部分是親人、同事的孩子、朋友,所有人都真實存在,我了解她們,能表現出她們的性格和情感。一般不會照著真人創作,更多的是特征吸引。我不想每個人的氣質一樣,但如果仔細看過我的作品,所有模特的表情是很平靜溫和的。她們像是觀者生活中隨時會遇到的人、遇到的場景或每個人生命歷程中的重復,存在于某個路過的成長點,時空的轉換,被物化的紀錄在這里,時間無形,只呈現發生。作品《飛鳥》源于一個偶發狀態,無關情節、無關事件。小姑娘是朋友的女兒,身體信息自帶一種吸引我的不同,這個獨自玩耍的瞬間,只是在一個合適的空間發生了一個恰當的心理情景。

飛鳥 120×100×40cm 鑄銅 2015年

我的作品一直使用色彩裝飾。以雕塑為載體,在雕塑上繪畫。依據形狀特點選擇色彩繼續創作,色彩受形狀和手法的制約,也會彌補造型上的不足,涂上色彩后的作品在視覺和心理上變成一種新的東西。顏色像一種工具,我使用色彩的要求是:增強作品的一種溫度和具象特有親和感,但也會刻意拉開一種心理距離。早期作品的色彩使用會強調寓意,突出視覺沖擊。隨著年齡的改變,顏色的使用日趨平和。借鑒傳統壁畫被時間包裹的感受,降低色彩純度,使之處于該有的存在。

我所做的作品不能算是獨立意義的場景雕塑,它們需要展出空間的參與會有一個氛圍還原。題材內容來源于現實生活,把源于生活的瞬間直觀的反映在作品里,讓藝術回歸對現實生活的觀察。《春暖花開》和《陌上花開》表達了這份關注。由于工作和生活節奏的原因,經常會在公共場所的逗留。廣場、車站、餐廳、行人,沉浸在里面,能敏銳地感受到生活中不同的狀態、感動和細節。由每個家庭構筑成了充滿生命的社會場景,鮮活生命的氣息包裹著每一個人,經常會有動人心性的畫面,生命輪回、周而復始,時間出現了形狀,而生命構建了這個形狀。通過作品,藝術忠實于生命特征,通過藝術向人們揭示人所存在的意義。在生活的題材里面,隨著年齡的增長,心境越來越平靜,生命規律的瞬間更能成為永恒。

陌上花開1 130×60×40cm 鑄銅 2019年

羅丹把自己藝術和藝術的追隨者比喻為“好像化石動物那樣邈遠古老;試想一頭太古的巨獸或者是一頭恐龍在巴黎街道上散步吧——這就是我們在現代人心目中所能產生的印象。”[3]藝術所要表現的是精神的無限性超過了感性的形式,顯示精神的光輝。其實不一樣的作品在反復不停的比較闡述時,互為作用,又何嘗不是對藝術作品提出了最本質的詰問,為藝術提供更多發展可能。讓藝術成為藝術,與時間靜處,使作品更具責任。

春暖花開 180×80×60cm 鑄銅 2013年

[1][法]羅丹(Auguste Rodin)口述、葛塞爾(Paul Gsell)記:《羅丹藝術論》,沈琪譯、吳作人校,人民美術出版社,1978年5月, P10

[2][美]威廉.塔克:《雕塑的語言》,徐升譯、張一琳琳校,中國民族攝影藝術出版社 2017年1月 P69

[3][法]羅丹(Auguste Rodin)口述、葛塞爾(Paul Gsell)記:《羅丹藝術論》,沈琪譯、吳作人校,人民美術出版社,1978年5月 P69

作品欣賞

驚蟄 110×60×40.4cm 鑄鋁 2009年

夏至 110 ×60 ×40.4cm 鑄鋁 2009年

秋分 110 ×60 ×40.4cm 鑄鋁 2009年

大寒 110 ×60 ×40.4cm 鑄鋁 2009年

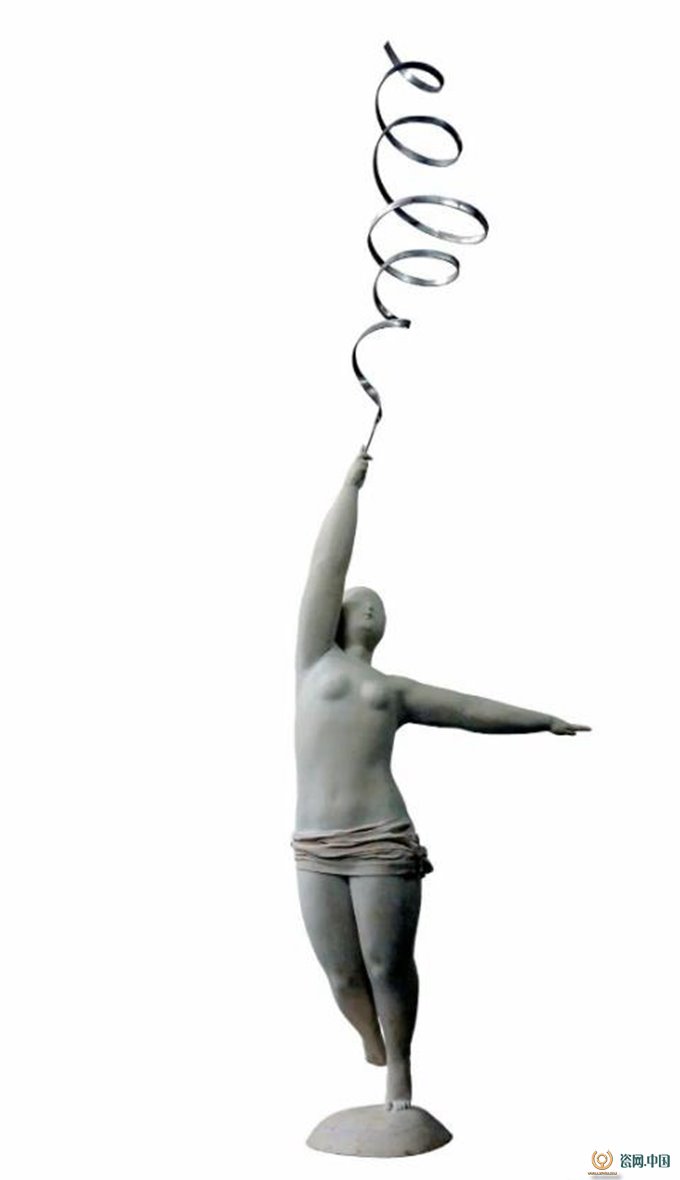

舞之蹈之 150 ×80 ×40cm 鑄銅、不銹鋼 2017年

扁鵲 120 ×40 ×40cm 鑄銅 2017年

鄒衍吹律 120 ×40 ×30cm 鑄銅 2008年

The Bridge(藝術家Tim合作) 130 ×180 ×40cm 鑄銅與桉樹 2016年

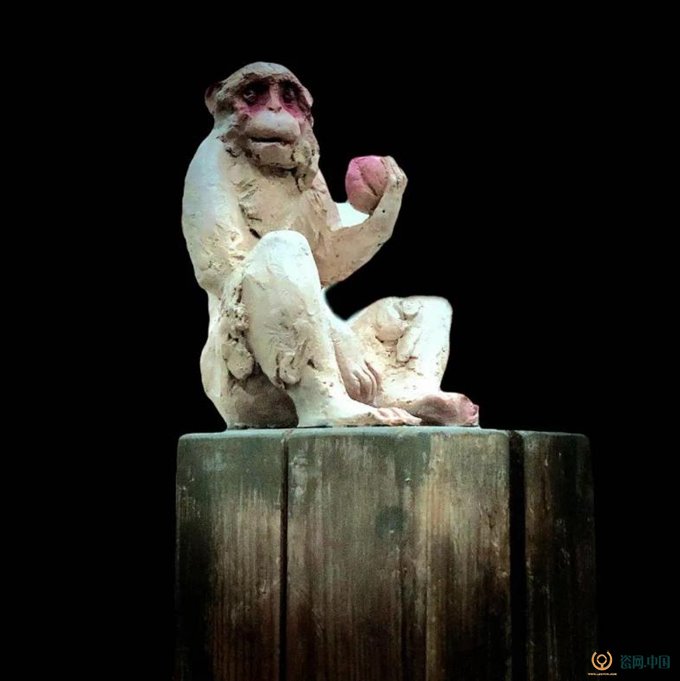

猴 50 ×18 ×18cm 鑄銅、木 2016年

向日葵系列之一 30 ×30 ×30 陶 2010年

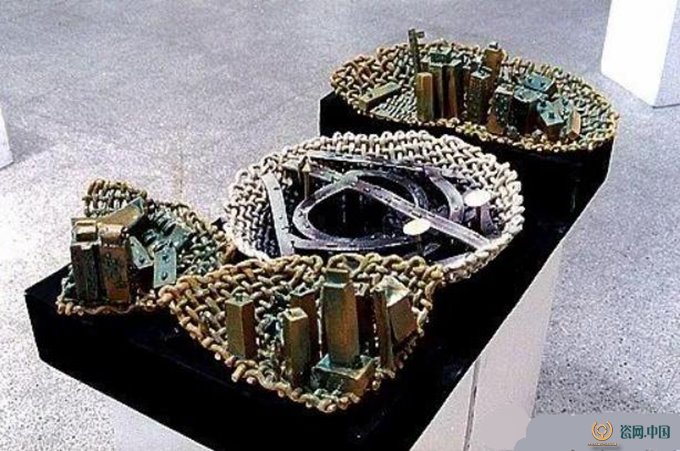

城市森林 120 ×50 ×40cm 陶 2001年

談 20 ×20 ×15cm 陶 2001年

正午 120 ×70cm 鑄銅 2009年

解 120 ×140 ×60cm 鑄銅 2002年

一代梅癡——于希寧 180 ×50 ×60cm 鑄銅 2012年

王盡美與鄧恩銘 230 ×280 ×120cm 鑄銅 2013年

紅嫂 60 ×140 ×50cm 鑄銅 2015年

主要參展:

2019年《陌上花開》參加第十三屆全國美術作品展

2018年《春暖花開》參加“能量——改革開放40年山東美術發展成果展”

2017年《春暖花開》獲泰山文藝獎 二等獎

2016年《春暖花開》參加文化部主辦第十一屆中國藝術節;《橋》(與南澳藝術家合作)參加紀念山東省與南澳結好30周年作品巡展暨SALA南澳視覺藝術節作品展并被南澳州政府永久收藏;《遠方》 參加“歷史與傳承”意大利佛羅倫薩中意雕塑家邀請展(意大利中意當代藝術協會和意大利佛羅倫薩慈悲博物館主辦)

2015年《春暖花開》參加第六屆北京國際雙年展

2014年《春暖花開》參加第十二屆全國美術作品展;《春暖花開》獲藝術齊魯第十二屆全國美術作品展山東作品展 優秀創作獎

2013年《假日》參加第十屆中國藝術節全國優秀美術作品展;《假日》獲第十屆中國藝術節全國優秀美術作品山東預選展金獎,并被山東美術館收藏;《王盡美與鄧恩銘》入選山東山東省重大歷史題材美術創作工程;《王盡美與鄧恩銘》參加第十屆中國藝術節全國優秀美術作品并被山東美術館收藏

2012年《快樂旋轉》山東美術作品展 銀獎

2010年《亂花漸欲迷人眼》獲慶祝國際婦女解放運動100周年山東百名女畫家作品展一等獎

2009年《驚蟄》獲上海青年美術大展 沈柔堅藝術獎;《快樂旋轉》獲第七屆全國體育美展 優秀作品獎;《希望之星》獲慶祝建國六十周年山東省美術作品展 三等獎

2006年《支撐》參加第二屆中國現代工藝美術展

2004年《解》參加建設部、文化部聯合組織的“第三屆全國城市雕塑建設成就展”

2002年《解》參加文化部主辦的北京國際城市雕塑藝術展

1999年集體創作《抗洪英雄領》獲建國50周年省美展一等獎 并被中國軍事博物館收藏