近日,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所在昌江黎族自治縣王下鄉(xiāng)進行史前考古學調查時,發(fā)現(xiàn)了一處古代巖畫遺存,這項考古發(fā)現(xiàn)刷新了人們對海南古遺存的認知。其實很多人不知道的是,地處嶺南,遠離中原腹地的海南島,還有著不少燒制陶瓷器的古窯址。

目前已知海南有39處古窯

位于澄邁縣中興鎮(zhèn)福安村的福安窯址是現(xiàn)今唯一經過正式考古發(fā)掘的海南古窯址。2002年,海南省文物考古所對福安窯址進行了第一次試掘,根據其出土器物的造型、釉色等特征,發(fā)掘者初步認為窯址年代當屬元明清時期,此次考古試掘填補了海南省古窯址發(fā)掘工作的空白。

澄邁美楊窯青釉瓷權

2004年,海南省文物考古所對福安窯址進行了再一次發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)窯爐5座,屬龍窯類型的橫式階級窯。根據福安窯橫式階級的龍窯形制與清代福建地區(qū)相似的特點,再結合出土的銅錢“洪化通寶”(清康熙年間吳三桂之孫吳世蟠時期鑄造)初步推斷,福安窯址的年代為清代,這也改寫了原有學者對其年代的認識。

根據現(xiàn)有的考古調查來看,海南島的古窯址已發(fā)現(xiàn)39處之多,這些古窯址以龍窯和饅頭窯居多,基本遍布海南島。在已知的39處窯址中,像定安縣大坡村窯址和臨高縣昌南窯址屬于新發(fā)現(xiàn)的古窯址,并不見于原有的全國第三次文物普查調查記錄中。臨高縣昌南窯址中的“昌南”兩字自然讓人想到江西景德鎮(zhèn)。宋景德年間,以年號賜名昌南為“景德鎮(zhèn)”。所以,昌南的村名是否與窯業(yè)及景德鎮(zhèn)有關是一個值得探討的問題。

福安窯系是個大家庭

那福安窯址燒造的釉下彩瓷器是青花瓷嗎?從澄邁多個窯址的實驗數據來看,大部分瓷器不含有鈷元素,也即不是青花瓷。因此,福安窯系的釉下彩瓷器稱作青釉釉下彩瓷更為準確。當然,也有一些實驗數據中有明確的鈷元素存在。所以,不排除海南島古陶瓷中有一部分是青花瓷的可能性。

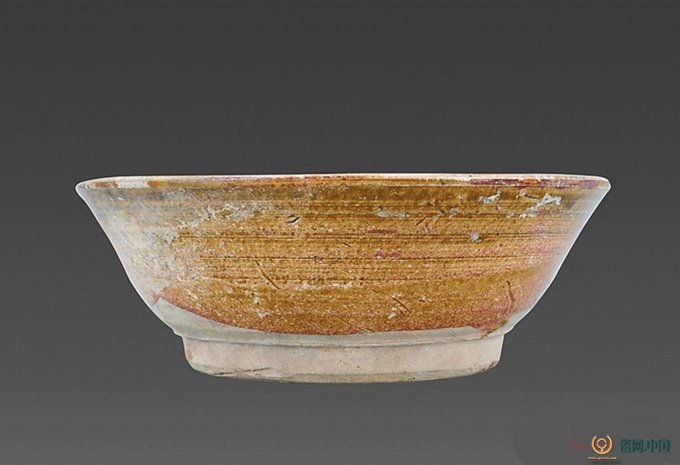

澄邁美楊窯青黃釉碗

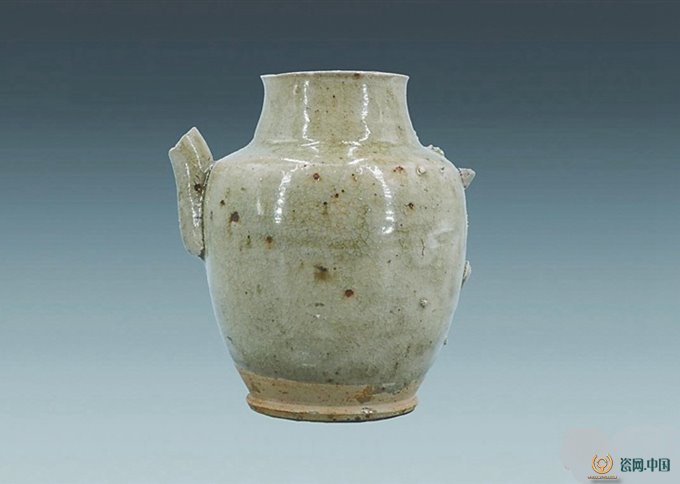

從澄邁縣的幾處窯址來看,應形成了以燒造青釉、青釉釉下彩等瓷器為主的窯系。這幾處窯址只有福安窯經過兩次考古發(fā)掘,所以澄邁這些窯址稱作福安窯系是比較合理的。

福安窯系中,僅福安窯就有橫式階級窯5座,總面積約6650平方米。兩次考古發(fā)掘出土有各類陶瓷器4000余件,墊餅上萬件,陶瓷器的殘件遍布福安窯址的保護區(qū)內;深涌嶺窯和碗灶山窯也各有5座窯爐,從深涌嶺的瓷片堆積地層和殘存的窯體來看,應也有較大的產量。

儋州市碗窯村窯也有窯址5座,周邊遍布陶瓷器殘片;萬寧市山根窯址也有較多的青釉瓷片發(fā)現(xiàn)。從燒造陶瓷器的種類來看,碗窯村窯和山根窯應也可歸入福安窯系。

與福建古窯疑是“近親”

福安窯系瓷器的品種包括青釉、青釉釉下彩、青綠釉、仿哥釉等多種,器形種類繁多,有碗(有圈足和餅足之分)、盤、碟、壺、瓶、杯、罐、爐、象棋子、瓷權、象生器等。福安窯系窯址縱貫海南島南北,從窯址體量、數量和燒造品種等來看,其瓷器的產量是很大的。

澄邁美楊窯青釉瓷壺

另外,沿南渡江中下游、昌化江等沿線應還有不少窯址有待發(fā)現(xiàn)。這也糾正了原有地方志中所謂“宋《食貨志》:賈物自高化至者唯瓦器之類。今瓊貨精美者皆來自廣”的記錄。如此多的陶瓷器窯址,多分布于近河近海的地區(qū),是海南能夠從事陶瓷器對外貿易的基礎。

雖然海南地緣上似受廣東影響較大,但通過窯業(yè)技術的比對來看,兩地有明顯的差異。海南古窯址與福建武夷山地區(qū)古窯址,無論是窯具、窯業(yè)技術和裝飾工藝以及器物上,反而具有較多的相似性。

其實,海南本身就有大量的福建移民。《桂海虞衡志》中記有“閩商值風,水蕩去其貨,多入黎地,耕種不歸”,《海南移民史志》中也有福建移民詳細的介紹。從這些記錄來看,海南的窯業(yè)技術來自福建的觀點是比較符合實際的。

移民為海南 帶來制窯技術

宋元之際,福建陶瓷器是外銷瓷的主力軍,及至明清,即便景德鎮(zhèn)后來居上,福建仍占有較大比重。像泉州、福州等港口都是全國舉足輕重的外貿中心。借此地利,福建陶瓷器遠銷東南亞、南亞和非洲等地。

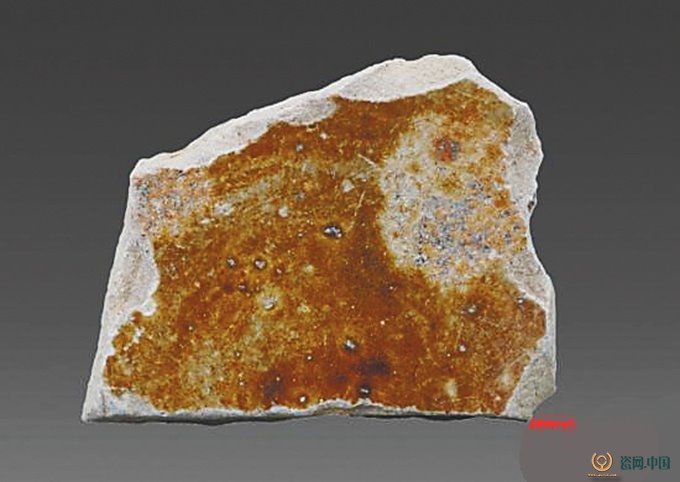

昌江舊縣村窯址采集的瓷片

從福建來瓊的大量移民,其中自然不乏陶瓷工匠,他們的遷移也帶來了福建的窯業(yè)技術。而且海南省西隔北部灣與越南為鄰,東、南兩面海域則與菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞和文萊相靠。在與他國外貿的交通距離上,海南比福建的條件更為優(yōu)越,運輸時間短,成本也更低。

海南既有閩人窯工的加入,以海南為基地燒造陶瓷器便有了人力和地利的優(yōu)勢,并且,海南幾處窯址中,確實發(fā)現(xiàn)有福建和浙江青瓷的瓷片標本。

以舊縣村窯址為例。舊縣村窯址所在的昌江黎族自治縣舊縣村,自隋唐就作為昌化地區(qū)的縣治所在地,《乾隆瓊州府志·地輿志》記有“(隋)即漢至來縣故地置義倫、昌化、吉安三縣”,“縣城位于昌化大江北岸,距昌江6里許”。

外貿瓷的一個重要中轉口

從舊縣村發(fā)現(xiàn)的青瓷,和青黃釉標本的胎質細膩度、瓷化程度和釉色潤度以及造型來看,與福建、浙江地區(qū)燒造地都比較接近,完全符合貿易瓷的標準。

昌江舊縣村窯址采集的瓷片

值得一提的是,舊縣村窯址中發(fā)現(xiàn)數片餅足瓷片。餅足瓷器在其他省份一般在唐代中期以前燒造,但考慮到海南自身的地理等情況,以及與餅足瓷片一起發(fā)現(xiàn)的,還有宋元時代的圈足青瓷。因此,推測這些餅足瓷片年代可能為宋元時期或以前。這也是海南在宋元之前就已經能夠燒造成熟且質量較好的瓷器的重要證據。

此外,在舊縣村窯業(yè)遺址還發(fā)現(xiàn)有龍泉窯系的瓷片。這些窯址內的龍泉窯系瓷片,自然不是舊縣村窯燒制,推測應是舊縣村窯工匠學習的樣本。舊縣村地處海南西部,臨昌化江靠近海邊,自然是便利的貿易港口。這里很可能曾是海南古陶瓷與福建、浙江等地外貿陶瓷器的一個重要中轉口。

澄邁金江曾叫“小蘇州”

從已知的海南島古窯址分布來看,瓷窯數量最多的澄邁縣,無疑是海南的制瓷中心。澄邁縣可確定的大型制瓷窯址,至少有4處,沿美楊河而下,應還有不少窯址有待發(fā)現(xiàn)。

清代,澄邁地區(qū)的經濟和文化,都已呈現(xiàn)出繁榮之勢。據《光緒澄邁縣志·建置志》記載:“金江鎮(zhèn),舊名打鐵,在新安都。山川秀明,人文淵藪,貨物所聚,舟車所通,人咸以‘小蘇州’目之。”在清代,澄邁金江鎮(zhèn)的自然和人文環(huán)境優(yōu)越,貨運水陸交通發(fā)達,當時的人,都稱其為“小蘇州”。

昌江舊縣村窯址采集的瓷片

蘇州在清代是有名的外貿中心,尤以絲織品行銷海內外,金江鎮(zhèn)能有“小蘇州”之稱,可見其商業(yè)的發(fā)達。這也是海南陶瓷器可能外銷的間接證據。另,據《道光廣州通志·瓊州府·山川略》記載:“石公式港,在縣西二十里。其源有三,一曰稍陽水……一曰沙地水……一曰西峰水……三水俱會此港入海。凡賈人巨艦,多泊于此。”

從“賈人巨艦”便可看出,澄邁縣石公式港,在海外貿易中的重要地位。交通便利,陶瓷產量又大,澄邁縣燒制的瓷器,極有可能用于外銷。

海南古陶瓷,相比于福建、江西和浙江等陶瓷大省來說,產量是相對比較小的。但就海南人口使用數量來說,海南古陶瓷是完全具備外銷條件的。并且在水下考古發(fā)現(xiàn)的一些出水瓷器中也有與海南島古陶瓷形制相似的器物。

現(xiàn)有的海南古窯址和陶瓷器的研究,還處于起步階段,水下考古的資料也在不斷更新。隨著相關資料的增加和研究的深入,海南古陶瓷外銷的更多證據,可能在不久的將來,會被陸續(xù)發(fā)現(xiàn)。

海南古窯

陵水

古樓窯址

昌江

舊縣村窯址

儋州

碗窯村窯址

東方

窯上村窯址和鎮(zhèn)州窯址

三亞

儒學塘窯址和高山窯址

定安

石嶺村窯址、黃桐嶺窯址、大坡村窯址和坡上園窯址

萬寧

琉川窯址、山根窯址、上灶村窯址和下灶村窯址

樂東

三曲溝窯址(新民村窯址)、抱由窯址、三坎窯遺址(田村窯址)、丹村窯址和羊上村窯址

澄邁

碗灶墩窯址、碗灶山窯址、瓦灶墩窯址、深涌嶺窯址(深田山窯址)、福安窯址、紅泥嶺窯址和美楊村窯址(缸灶墩窯址)

瓊海

中墩村窯址(田朗園窯址)、紅花村窯址(上山窯址)、黃竹坡窯址、禮都窯址、甕灶朗窯址、下埇園窯址、龍頭坡窯址和汪洋窯址

白沙

什吾窯址和九架老村窯址

臨高

五堯村窯址和昌南村窯址(作者簡介:劉亭亭,國家文物進出境審核海南管理處文物進出境陶瓷類、玉器類責任鑒定員。)(劉亭亭)