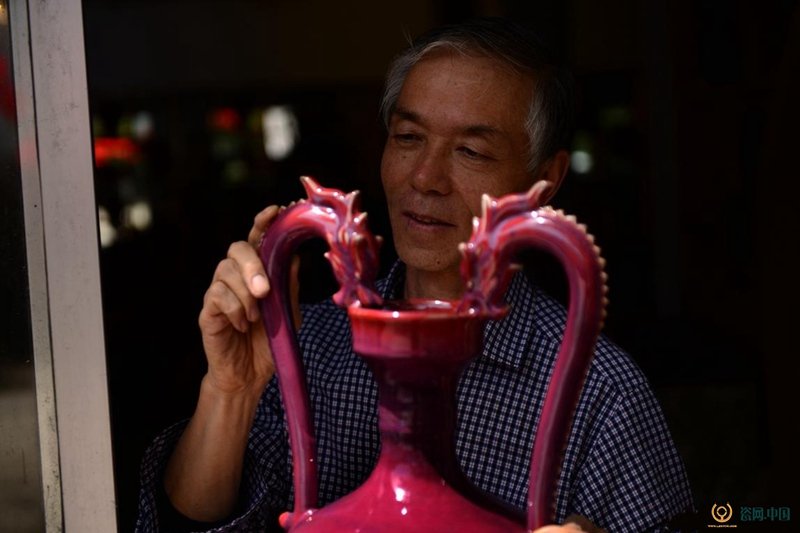

今年55歲的苗長強生于河南禹州神垕鎮,是神垕陶瓷職業高中一名教師,教書生涯至今已有30年。這個看上去充滿書卷氣的普通教師,卻有著近40年的鈞瓷燒制技藝。他制作的鈞瓷作品多次在國家級專業評比中獲得大獎,2008年北京奧運會,還作為奧運國禮,送給了參加奧運會的204個國家的領導人和各國代表團。

苗長強出身鈞瓷世家,父親苗錫錦現年86歲,被稱為鈞瓷記憶的活化石。苗長強自幼在父親的影響下和鈞瓷結緣,1980年進入神垕鎮新華瓷廠,開始嘗試燒制鈞瓷。1985年,禹州市政府提倡各瓷廠優秀員工通過考試到大專院校進修,苗長強順利進入了西北輕工業學院陶瓷專業,開始系統學習。

1987年大學畢業后,苗長強來到神垕陶瓷職業高中做了一名教師,負責陶瓷工藝課,業余時間在當地陶瓷廠做一些技術工作。至今,苗長強堅守方寸講臺已整整30年。他常說,要讓神垕的孩子都了解鈞瓷,學會燒瓷,愛上鈞瓷文化。

神垕有著千年古鎮及中國鈞瓷之都的稱號,這里的一切都早已融進了苗長強的生活。每天晚飯后,他會挎上粗布大兜,帶上小鏟子到家后的金雞山,一是散步,二是尋找適合制瓷的各種土和礦料。當發現可用的瓷土他會用鏟子拍打,用手把捏,甚至放入口中去體會土粒的細膩度。

一件鈞瓷成品要經過原料加工、造型、素燒、施釉、釉燒等多道工序。苗長強制作鈞瓷的工坊就在他家后院,數百平方大的屋子里擺放著上千個大大小小做好的泥胚。溫暖的光影下,這些泥胎等待著最終的入窯孵化,從素顏到萬彩寄托著鈞瓷藝人的感情,也收獲著希望,也許一件傳世珍品就會在其中誕生。

手拉坯成形是一種古老的技術,要求手工技術水平高,勞動強度也較大。苗長強經常一個人在工作室里創作,他將揉好的泥團放在輪盤上開始拉坯,根據心中所想的器物線條轉換成手法,泥團時而拔高、時而摁壓,隨著輪盤的轉動在兩只手的拿捏下逐漸成型。

成形的生坯要首先進行素燒,苗長強會對素胎再次進行細細打磨,精益求精。

苗長強介紹說,鈞瓷燒制不易,從選料到燒成,其間要經過數十道工序,過程中稍有不慎就會前功盡棄,這也是鈞瓷珍品率極低的原因。

工坊里的幾口大缸是用來調制釉料的,一般需要五到十分鐘把沉淀的釉攪均勻后立即使用,每次苗長強總是親力親為。

苗長強拿起一個浸過釉的素胎仔細端詳,目測判斷釉漿的厚度是否合適。

多年來,苗長強家中的燒窯車間里堆放了數以千計大大小小的籠盔,高達數米,看起來甚是壯觀。這些籠盔都是在進行柴窯燒制鈞瓷時使用的。

苗長強小心翼翼地把上過釉的釉坯放入籠盔中,準備入窯進行最后的燒制。

苗長強對做瓷始終懷著敬畏之心,有一種藝術家完美主義的強迫癥,即便是心儀的作品燒成后有微小的瑕疵,他都會毫不吝惜地毀掉。

在父親親手制作的《禹州市古均窯遺址分布圖》前,苗長強說道,這個分布圖上詳細記錄了禹州古鈞瓷窯址的分布情況,多年來苗長強無數次用腳步丈量著父親考察的足跡,又親手把這一捧泥土傳遞給兒子苗育耀。

現在,苗長強會和兒子苗育耀一起制作鈞瓷,他們一起交流制瓷心得,父子倆有探討,有爭執。他經常對兒子說,做瓷要源于內心的熱愛,用心去做,單純的把一件事做到極致就夠了。

手藝人都希望將自己的技藝傳承給下一代,苗育耀跟隨著父親,二十多年來他的視線從仰視成了俯視,眼看著父親的背一點點駝了下去,頭發也掛滿了銀絲。苗育耀知道,這不僅是父親的期望,也是一種責任,父親帶他走進這扇門,走出來必須靠自己。

國家級非物質文化遺產鈞瓷燒制技藝代表性傳承人、中國陶瓷藝術大師、中國古陶瓷研究會會員……一個個光環籠罩下的苗長強沒有一絲距離感,他的臉上常常帶著一絲內斂的微笑,平和謙遜,只有在充滿泥土氣息的工坊中,在追求完美的精雕細琢中,他才會神情肅穆。

2010年,苗長強的作品“雙龍瓶”、“三羊開泰尊”作為國禮分別贈送給國外領導人,2012年他的工作室被文化部授予首批中國陶瓷界唯一一座國家級非物質文化遺產保護研究基地。

從膠片時代,苗長強就開始自學攝影,現在又學習了數碼后期制作。他在家中布置了一個簡易的影棚,他喜歡用影像去記錄鈞瓷的美。

如今身為國大師的苗長強仍然堅守在他的教師崗位,校園中時時能見到他清瘦的身影,他用高標做瓷,低調做人的人生態度打磨著手藝,打磨著內心。

(攝影/吳瑋)