“禹鑄九鼎”“以鈞圓夢”!

這是早在20年前余世誠老師與鈞瓷藝術家苗長強老師不謀而合的一個約定……

身在北京的余世誠老師對故鄉禹州的歷史一直都非常感興趣,尤其是“禹鑄九鼎”的故事。查閱史料后,在2011年11月5日寫下一篇《禹鑄九鼎傳奇》,非常迫切地希望國人藝術家能把兩千余年前遺失的“九鼎”復制出來,此文引起了許多文藝界大家的關注。于是,在余世誠老師回到老家禹州后,苗長強老師與他進行了一次關于“九鼎”的深談。原來,不僅是余世誠老師一人有著大禹之州人“以鈞圓夢”的想法,苗長強老師也早就在琢磨著如何用鈞瓷來復制“九鼎”了,說到此處,惺惺相惜的兩人一拍即合:鈞臺人就用鈞瓷再現“禹鑄九鼎”的輝煌!

2006年5月陳列于八達嶺長城的1米高鈞瓷長城鼎

所謂“十窯九不成”一件爐鈞的完整成品非常難得,如果是精品成瓷,更是萬里挑一,如今,20年已過,經過多次的嘗試,終出三鼎。

雍州鼎

大禹九鼎禮器之雍州鼎:鼎高約30厘米,因雍州在華夏西北,西北屬乾,乾代表天,故取圓形,耳飾飾以龍紋,腹部飾以鼓釘和饕餮紋,三足為辟邪,代表著安定與興旺。

豫州鼎

大禹九鼎禮器之豫州鼎:四足圓腹,足與腹過度自然,線條流暢 ,器身用56顆乳釘裝飾,象征民族團結,四面八方安泰興旺,江山永固。

梁州鼎

大禹九鼎禮器之梁州鼎:梁州位居西南,屬坤地,鼎為方器,饕餮鼓釘及辟邪裝飾,端莊大方。

看到這里,難免會有人帶有疑問,為什么用了20年的時間,僅出了三只鼎?

原來,由于鈞瓷制作在工藝上很難控制,其燒成品不僅與創造者的內在因素有關,即使是在同樣操作規程下,因為諸種原材料、加工過程、加工設備、技術層次、地理環境、風格、濕度、信息氛圍和窯內氣氛、溫度的波動等因素的影響也會使窯內不同區域的同樣產品形成不同的藝術效果,難以常規推算。

再者,通過一些史料上記載,禹鑄九鼎,“三圓六方”,圓形產品制作起來比較簡單,畢竟圓形的器型,不管是制作瓷坯,還是旋坯修整,通過轉輪就能方便實現。但是要復制的九鼎中,有六只都是方形的鼎,制作瓷坯時特別容易變形,加上后期精修的工藝難度都非常大,稍有不慎就會出現炸裂、報廢。

所以,即便是這“二圓一方”三只鼎也耗費了苗長強老師整整二十年的心血,從選料、細磨、造型、制作瓷坯、素燒、上釉到成品出窯,經歷了重重困難和多次的報廢,苗長強老師一次次地克服創作中的困難,一次次地推倒重來,然而每次的失敗都是一件精品誕生的墊腳石,所謂“大器晚成”便是如此。

苗長強,1962年生于中國神垕苗氏鈞瓷世家,國家級非物質文化遺產鈞瓷燒制技藝代表性傳承人,中國陶瓷藝術大師,中國收藏家最喜愛的陶瓷藝術大師,中國古陶瓷研究會會員,河南省陶瓷玻璃行業管理協會常務理事,現任禹州市苗家鈞窯有限公司藝術總監。

1987年畢業于西北輕工業學院硅酸鹽工程系陶瓷專業,從事鈞瓷藝術研究三十余年,不但注重現代鈞瓷的實踐生產、古陶瓷遺址的考察發現,而且在理論研究方面走在時代的前列,在鈞瓷釉料、造型設計、燒制方式、理論創新等方面均有重大突破。

2012年12月苗長強工作室(隸屬于苗家鈞窯有限公司)被文化部授予首批中國陶瓷界唯一一座國家級非物質文化遺產保護研究基地。

九鼎,是至高無上的王權和國家統一昌盛的象征。相傳,夏朝初年,夏王大禹劃分天下為九州,令九州貢獻青銅,鑄造九鼎,象征九州,將全國九州的名山大川、奇異之物鐫刻于九鼎之身,并將九鼎集中于夏王朝都城,夏朝、商朝、周朝三代奉為象征國家政權的傳國之寶。

傳說秦滅周后第二年即把周王室的九鼎西遷咸陽,但到了秦始皇滅六國統一天下時,九鼎已不知下落。有人說九鼎沉沒在泗水彭城,秦始皇出巡泗水彭城地方,曾派人潛水打撈,結果徒勞無功。也有史學家認為,九鼎并非是九個,而是只有一個,因為代表九州,也叫九州鼎,簡稱九鼎。九鼎的下落,至今仍是一個謎。然而“九鼎”遺失一直是華夏兒女的遺憾,復原“九鼎”一直是炎黃子孫的夙愿。改革開放以后,隨著國運昌興、國力增強,國人更加關注“九鼎”的考古、尋覓,還加緊了“九鼎”的復制工作。

作為夏朝開國第一都的禹州,應是“禹鑄九鼎”最初的陳列地。禹州人民對“禹鑄九鼎”更是有一種特別的關心和牽掛。禹州不僅是“大禹文化之鄉”,還是“陶瓷文化之鄉”,因夏朝遺址鈞臺而得名的“鈞瓷”,更是與“九鼎”機緣難分。自唐宋以來,“鼎”一直是鈞瓷的主要傳統器型。

網友們用電腦合成的“九鼎圖”

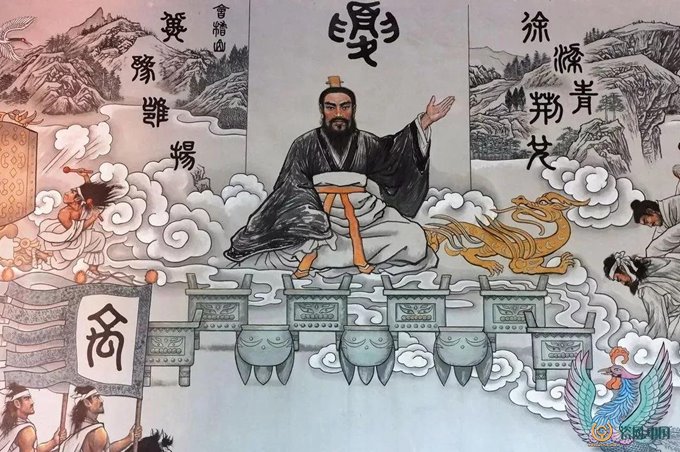

“禹鑄九鼎”的故事

禹鑄九鼎,開創華夏第一國

先秦文獻多有“禹鑄九鼎”的記載,最詳者為《左傳》。《左傳·宣公三年》記曰:“昔夏之方有德也,遠方圖物,貢金九牧,鑄鼎象物,百物而為之備,使民知神奸。故民入川澤山林,不逢不若;魑魅魍魎,莫能逢之。用能協于上下,以承天休。”其意是說,夏禹治水之后,建立了夏朝,把華夏大地劃為九州,用九州之稅貢鑄了九鼎,把各州山川象物刻于鼎上,使民能知神奸,永保國泰民安。由此可見,“禹鑄九鼎”實屬我“華夏第一國”之象征,在華夏文明史上具有開創性的意義。

但是,由于種種歷史原因,今人還沒有見到“九鼎”實物。我們只可依據文獻記載和考古資料,得知與想象出“九鼎”的輝煌和豐彩:

其數為九。《尚書·禹貢》記有九州,九鼎與九州相應,其名依次應為冀州鼎、兗州鼎、青州鼎、徐州鼎、揚州鼎、荊州鼎、豫州鼎、梁州鼎和雍州鼎,共九鼎。

其質為銅。《左傳》記載,九鼎以“貢金九牧,鑄鼎象物”而成,這里的“金”和“鑄”二字表明是青銅器無疑。還有史料稱,“九鼎”中所用的材質(銅合金)略有不同,五只用“雄金”謂“陽鼎”,四只用“雌金”謂“陰鼎”。

其型為鼎。《說文解字》曰,鼎者“三足兩耳和五味之寶器也”,它是古代烹煮肉食的一種器物。自從有了“禹鑄九鼎”,鼎就從一般的炊器而發展為“明尊卑,別上下”等級制度和權力的標志。除上述三足圓鼎外,還有四足方鼎。據《史記·楚世家》記載,“九鼎”由三件圓鼎、六件方鼎組成。

其重千斤。《戰國策·周策》中提到了“九鼎”重量:“昔周之伐殷,得九鼎,凡一鼎而九萬人挽之,九鼎八十一萬人。”搬遷一個鼎要九萬人,可想其重。但天下哪有這么重的鼎?迄今為止出土的數千件青銅器中,最大的鼎為商代的“司母戊鼎”,重不過八百三十公斤,高一米三左右。比它早一千余年的夏朝,其生產技術條件難能使鼎再大,或大也不會太多。筆者估計,每鼎至多重千斤。

其圖極豐。古今學者都認為,“九鼎”上的圖紋與古典《禹貢》和《山海經》有極密切的對應關系。《禹貢》記述了九州山川物產,“九鼎圖”則是依次對九州山川物產的刻畫;《山海經》記述了大禹巡行天下的所見所聞,“九鼎圖”則是這些見聞的圖說。《山海經補注·序》描述了“九鼎圖”的內容:“鼎象物,則取遠方之圖,山之奇,水之奇,草之奇,木之奇,禽之奇,獸之奇,說其形,別其性,分其類,其神其殊匯,駭視警聽者,或見或聞,或恒有,或時有,或不必有,皆一一畫焉。”由此可知,“九鼎圖”的內容非常豐富,它不但包括華夏大地的名山大川,各地的特有物產、草木禽獸,以及駭視警聽的“神靈奇怪”等,而且還要說明它們的形狀,區別它們的性質,劃分它們的類別。九鼎上不但有圖物,而且有文字。《山海經新校正·序》說:“按其(九鼎)文有國名,有山川,有神靈奇怪之所際,是鼎所圖也。”世界著名科學史學者李約瑟稱“九鼎圖”為華夏最早的“浮雕地圖”。

禹鑄的九鼎,就是這樣每只重千斤,九鼎九千斤,把華夏大地的名山大河、人文歷史、珍禽異獸、特色物產繪集于鼎身,象征著大禹威臨天下的權勢,象征著其非凡的文治武功的一套“三圓六方”、“五雄四雌” 共九只的青銅大鼎。

中國美術館展出的銅雕“大禹功德圖”

由此,“九鼎”就成為“華夏第一國”的鎮國之寶,它與華夏開國勝地鈞臺共同標志著華夏文明的開端。我們常說的“一言九鼎”、“大名鼎鼎”、“鼎盛時期”、“鼎力相助”、“鼎足而立”等等,這些耳熟能詳的中國成語,都見證著“鼎”這種古老而神圣的器皿對華夏文明的深遠影響。

“問鼎中原”,九鼎遺失之謎

“九鼎”作為國家政權的象征,由夏傳到商,由商傳之周,到了春秋時期,諸侯勢力興起,互相爭奪霸權,周天子已難控制天下,于是就發生了“問鼎中原”的故事。

據《左傳·宣公三年》記載,楚國的楚莊王即位后,帶兵攻打陸渾的戎族。公元前606年,當他途經周的都城時,有名無實的周天子派大夫王孫滿到城郊去慰勞楚軍。當時已經稱霸的楚莊王咄咄逼人地問王孫滿:“我聽說大禹鑄有九鼎,五代相傳,為傳世之寶,現在陳列在洛邑,不知鼎的形狀怎樣?大小與輕重如何?你講給我聽一聽。”王孫滿聽出了弦外之音,他是想奪鼎篡位,便從容答道:政權穩固“在德不在鼎。”“桀有昏德,鼎遷于商,載祀六百。商紂暴虐,鼎遷于周。德之休明,雖小,重也;其奸回昏亂,雖大,輕也。天祚明德,有所厎止。成王定鼎于郟鄏,卜世三十,卜年七百,天所命也。周德雖衰,天命未改,鼎之輕重,未可問也。”其意是說,夏、商、周三代是靠德來維持的。以前大禹統治天下的時候,有德而鑄了九鼎。夏桀無道,鼎為商所有;商紂暴虐,鼎又傳到了周。如果有道德,鼎雖小也重;若沒有道德,鼎雖大也是很輕的。從我周成王定鼎以來,已經傳了三十代,七百年,現在周天子的地位雖然衰弱了,但還不到被人取代的時候。鼎的輕重,你還是不要打聽了吧!聽了王孫滿的一席話,楚莊王打消了非分之想,他也自知還沒有取代周王室的實力,只好悻悻而去。

這就是“問鼎中原”典故的來歷,喻指篡奪王權的非分之想。反之,用“定鼎”表示建立政權。

其后,據《史記》記載,秦在統一中國過程中,公元前256年,“秦昭王取九鼎,其一飛入(彭城)泗水,余八入于秦中。”此說明,九鼎中的八鼎轉入了秦國,另一則落入了泗水。《竹書紀年·周顯王》也有記載:“四十二年〔前327年〕,九鼎淪泗,沒于淵。”《竹書紀年》為戰國時魏國史官所作,與遷鼎時代相近,言當不妄。《史記》又說,秦始皇繼位后,外巡“過彭城,齋戒禱祠,欲出周鼎泗水下,使千人沒水求之,弗得”,這一鼎算是丟失了。但據史書載,漢滅秦時,秦王子嬰降劉邦的只是象征皇權的皇帝璽印,并沒見到其余八鼎。于是,“九鼎下落”就成了千古之謎。

尋鼎否鼎,歷王爭續復鼎夢

自秦失鼎之后,學界對“九鼎下落”眾說紛紜,莫衷一是。有說東周滅亡之前“九鼎”就泯失了。說周王室財政困難,入不敷出,于是毀九鼎以鑄銅錢,對外則謊稱九鼎不知去向,免得諸侯國興兵前來“問鼎”。有說周王子朝在爭奪王位時,把“九鼎”和其他許多典籍帶到今南陽地區封藏了起來。也有說“九鼎”失于秦末,其埋沒的地點可能是關中,也可能被攻入秦都的項羽將九鼎載歸彭城埋藏。還有一說,西周亡后,鼎先被秦所取,后為宋所獲。宋被吞并,鼎隨湮沒,從此再未出現。另有一種說法,即“九鼎”被運往秦之咸陽時,被大風刮到了四川的鼎鼻山下的江中,而不是彭城的泗水。至近代,更有《古史辯》學者圧根就否定“禹鑄九鼎”,認為那都是一些編造的神話故事。

學界說法紛紜,而歷代帝王則寧信其有,弗信其無,一代代續做著求鼎、迎鼎、復鼎之夢。漢文帝十六年(公元前164年),方士新垣平說:周鼎亡在泗水中,今河溢通泗,汾陰有金寶氣,周鼎要出現了,要在汾陰南,臨河建廟迎周鼎,后因詐被誅。漢武帝即位以后,繼續迷信鬼神,方士們又稱汾陰出寶鼎,應祭神封禪,武帝遂大赦天下,改“元狩” 年號為“元鼎”。但武帝與文帝一樣,到死也未見鼎重現。

帝王們尋鼎不得,就自鑄“九鼎”。《資治通鑒》載,武則天為自己的“武周”正名,特意在神功元年(公元697年)夏四月鑄成“神功九鼎”,置于通天宮。豫州之鼎為首,名曰“永昌”,髙一丈八尺,受千八百石;冀、兗、青、徐、揚、荊、梁、雍八鼎,也各有其名,髙一丈二尺,受千二百石,各寫其州山川物象。九鼎共用銅五十六萬七百二十一斤,以現代的市斤計算,也有二百八十多噸。唐亡,武氏的這套“神功九鼎”下落不明。《宋史》載,宋徽宗崇寧三年(公元1104年)用方士魏漢津之說,備百物之象,鑄九鼎,“取九州水土內鼎中”,置于九成宮;后又用方士言,鑄“神霄九鼎”。欽宗靖康二年(1127年)金人大舉入侵,北宋帝后及宮中之物一并被擄,徽宗所鑄的“雙九鼎”又下落不明,大約被金人熔了鑄錢或做了兵器。

從秦漢唐宋帝王的求鼎、迎鼎、復鼎可知,自秦統一中國以后,歷代帝王對“九鼎”所以如此重視,都是認為“九鼎”有著代表國家統一和王權的象征意義。但是,歷史總是讓他們美夢難圓。

夏都夏鼎,鈞臺人以鈞圓夢

“九鼎”遺失一直是華夏兒女的遺憾,復原“九鼎”一直是炎黃子孫的夙愿。改革開放以后,隨著國運昌興、國力增強,國人更加關注“九鼎”的考古、尋覓,還加緊了“九鼎”的復制工作。

新世紀伊始,在國家“夏商周斷代工程”取得重大成果的同時,“中華九鼎復原工程”由中國國家博物館主辦、北京國寶工藝研究院承辦,開始起動。歷時數年的論證和研制,2006年5月18日,“中華九鼎”青銅復制品在北京國家博物館亮相。“九鼎”復原專家委員會首席專家、夏商周斷代工程科學家鄭光先生在揭幕儀式上表示:專家委員會先后查閱資料2000多萬字,整理各門類專家手稿500多萬字,克服了許多科技難關,終使九鼎得以重見天日。復原的“中華九鼎”,由一圓八方組成,總重達2006公斤,可與中國國家博物館的四大鎮館之寶——青銅器“司母戊大方鼎”、“四方時尊”、唐三彩“騎駝樂舞俑”、“金縷玉衣”相媲美。大圓鼎為“冀州鼎”,寓意九州之首,高99.9厘米,其余八尊方鼎高度均為66.6厘米,總價值達880萬元。只是鼎文圖案尚缺,因為眾說紛紜無從定奪。2008年6月,這套“九鼎”又被安放在湖北武漢天河機場新航站樓出發大廳,永久放置。

國博復制的“中華九鼎”

作為夏朝開國第一都的禹州,應是“禹鑄九鼎”最初的陳列地。禹州人民對“禹鑄九鼎”更是有一種特別的關心和牽掛。禹州學人撰著的《走近大禹》(郭水林著)、《禹王大帝》(張炳燦著)等文論,對“禹鑄九鼎”都有詳盡的記述。他們不僅論證了“禹鑄九鼎”的史實,還提出了“禹鑄九鼎”施工的現場位置,即今日禹州城西花石鄉的荊山嶺。這里的百姓擅冶金鑄造,延續至今不絕。

禹州不僅是“大禹文化之鄉”,還是“陶瓷文化之鄉”,因夏遺址鈞臺而得名的“鈞瓷”,更是與“九鼎”機緣難分。自唐宋以來,“鼎”一直是鈞瓷的主要傳統器型。清末,鈞都神垕盧家幾代藝人恢復發展鈞瓷生產,1902年成功燒制“禹貢九鼎”寶鈞,送北京皇宮收藏,這是鈞臺人以鈞圓“九鼎”之夢取得的一項寶貴成果。改革開放后,夏都禹州鈞瓷業突飛猛進發展,一批寶鼎鈞器誕生。如:苗家鈞窯燒制的國禮“北京奧運·長城鼎”,孔家鈞窯燒制的國禮“海晏鼎”、“象天鼎”、“坤元鼎”和國藏“國泰鼎”,晉家鈞窯燒制的“大克鼎”、“小方鼎”和“龍紋鼎”,建軍鈞窯燒制的“戲珠鼎”,榮昌鈞窯燒制的“大成盛鼎”,神州鈞窯燒制的“千秋如意鼎”等。

在禹州鈞藝界,前幾年對“以鈞復鼎”最為熱誠者,當屬御鈞窯的趙學仁先生。他認為,鈞之尊乃皇家之御用,鈞之美乃國君之珍藏,鈞之貴乃王者之霸氣。我們要繼續保持和發展鈞之尊、美、霸的特質。他一直在思考:夏朝建都禹州,大禹以貢金鑄鼎九尊,以示九州統一。如今,鈞瓷千年圣火燒制出了無數件“奇珍異寶”,但燒制的“瓷鼎”在體積和氣勢方面,尚無重大突破。他率窯工于2005年8月至2006年10月,經多次試驗,終于燒制成功了“中華鈞瓷九龍寶鼎”。該鼎把青銅鼎的造型與鈞瓷工藝相結合,九條紋龍裝飾,威嚴凝重,代表華夏大地文明永駐,國運亨通。“中華鈞瓷九龍寶鼎”高136厘米,口徑109厘米,其體積大大超越了國家博物館主辦、北京國寶工藝研究院承制的銅質“中華九鼎”,氣勢恢弘磅礴,霸氣張揚,令人震撼。此鼎已入選吉尼斯世界之最,被稱為世界上最大的鈞瓷鼎。在此前后,御鈞窯還燒制了“誠信鼎”、“御鈞鼎”等,形成六種鈞鼎造型系列。于是,趙大師就又起了用鈞器復創“禹鑄九鼎”的宏愿。他認為,在諸多瓷種中,只有鈞瓷才更能表現“九鼎”的尊、美和霸。以鈞圓“九鼎之夢”,鈞臺人應當仁不讓。他到處收集文獻資料,廣為結交專家學者,積極籌劃和進行此巨大工程。

罝于禹州市府大廳的“中華鈞瓷九龍寶鼎”

筆者深知,以鈞復創九鼎,用泥與火的鈞瓷藝術再現四千多年前的囯之青銅重器,不僅在大型鈞器燒造工藝方面有許多難關要去克服,更是在文化內涵方面有許多課題要去攻克。這是集經濟實力、科技實力、學問實力、藝術實力、人才實力于一體的重大項目,它需要勇氣、責任心、科學和恒心。我們相信,大禹之州人“以鈞圓夢”,鈞臺人用鈞瓷再現“禹鑄九鼎”的輝煌,一定會實現的!

(2011年11月5日,“第七屆禹州·中國鈞瓷文化節”開幕日于北京七石齋)

余世誠,號“七石齋主”,1937年生于河南省禹州市,1961年北京石油學院本科畢業,1964年中國人民大學研究生畢業,其后一直在中國石油大學任教。歷任校務委員、校學術委員、人文社會科學部(今馬克思主義學院)主任,教授、研究生導師,主編《石油大學挍史》,發表論文百余篇,出版專著十余部。獲“有突出貢獻教育專家”稱號,享受政府特殊津貼。(作者:余世誠)