陳路軍青瓷作品:新時代“太陽輪”

作品名稱:新時代“太陽輪”(鐵胎黑青釉,釉水:天然原礦,1300度燒制, 片紋:淺白斷紋)

創作靈感源自三星堆文化“青銅太陽輪”,陳路軍運用成熟的龍泉青瓷藝術語言詮釋青銅文化與陶瓷文化的融合發展,并首開先河讓龍泉青瓷藝術在“三星堆文化語境”中碰撞共鳴。

太陽崇拜是人類的共同文化心理(具體表現在世界各地早期巖畫和文物遺存中的太陽圖案或紋飾)。

作品新時代“太陽輪”試圖擔當“一帶一路”語境下,龍泉青瓷融通世界的文化使者!

“三星堆文化”青銅太陽輪

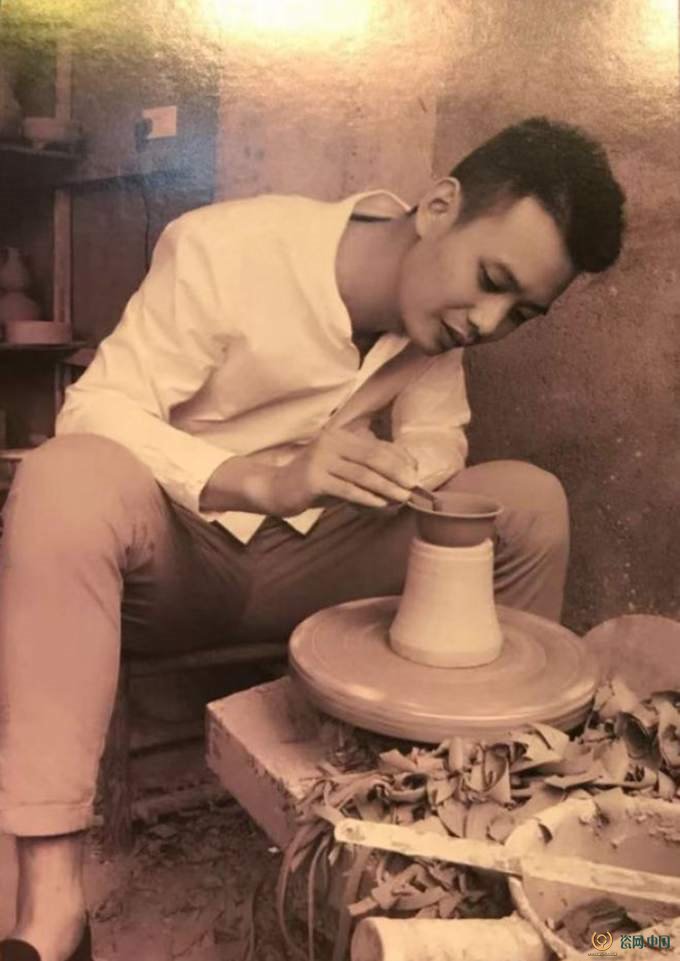

遠興青瓷工作室創始人陳路軍

遠興青瓷工作室創始人陳路軍,出生于龍泉青瓷世家,2005年入"懷德青瓷工作室",師從青瓷秦斗李懷德傳承人李志明大師,專攻龍泉哥窯釉研究和青瓷藝術創作,2011年創辦"龍泉遠興青瓷工作室"。作品多次在展覽獲獎。

李志明,1970年10月出生于寶溪鄉溪頭村。技藝高超的李懷德對自己的孫子寄予厚望,一心要把自己的好手藝傳給唯一的孫子,為此他將孫子取名為“李勉量”,意思是要勤勉、思量做好青瓷。“我現在的名字李志明是徐朝興大師取的,徐大師說‘志明’就是有志向才會有美好明天的意思。其用意也是希望我要樹立遠大志向,為了龍泉青瓷美好的明天,努力把傳統技藝傳承好。”李志明說。

李志明自幼就受到大師的藝術熏陶。李懷德對聰明機靈的小孫子疼愛有加,上班也帶在身邊。當年,在龍泉青瓷研究所工作的李懷德與徐朝興兩人同一間工作室、同一張工作臺,從事青瓷的研究、設計。李志明就在工作臺上,這邊看看、那邊瞧瞧,然后自己動手,把泥巴捏成小魚、小鳥……藝術的細胞、傳統的技藝就這樣開始嵌入李志明幼小的心靈。

1983年,在上垟瓷廠職工子弟學校就讀的李志明,參加學校舉辦的青瓷制作比賽,他的作品《大公雞》得了大獎,這一紙獎狀,更加堅定了他勤勉、思量做青瓷的志向。然而,也就在這一年,命運卻給了李志明殘酷的打擊,他不慎從高處摔下來,導致脊椎受傷,造成終生殘疾。

學校畢業后,李志明去了溪口碗廠做學徒,同時開始學做仿古瓷。1988年,已經具備一定技藝基礎的李志明,作為家屬工招入青瓷研究所,這對于酷愛青瓷藝術的李志明,真是如魚得水。在這里,他每天都能接觸到代表龍泉青瓷最高水平的老師和作品,老師們總是毫不保留地把技藝傳授給他,甚至手把手教他。他總是嫌上班時間過得太快,白天在單位干得不過癮,晚上回到家里繼續做這做那,一團泥巴捏到半夜三更。有時他還把夜里在家里做的自認為好的東西,偷偷摸摸帶到單位的窯去燒,盡管這是不允許的。

在刻苦學習制瓷技術的同時,爺爺李懷德經常帶著李志明去各瓷土、釉水采礦點考察,傳授各種瓷土、釉水的配比,從而使李志明對上垟周邊瓷土、釉水礦的構成、特點熟記于心,爺爺傳授給他的青瓷配方也深深地記在腦海里。深得前輩真傳和自己20多年的潛心摸索,李志明較為系統地掌握了龍泉青瓷傳統燒制技藝和各種類配方。1994年,下崗后的李志明在上垟鎮木岱口創辦了“懷德青瓷工作室”(當時稱:李氏生和瓷坊),以制作傳統器型青瓷和仿古青瓷為主,后來還收徒,傳授他們制瓷技藝。

為了實現爺爺生前的愿望,2009年,李志明籌資在工作室里建了一座饅頭窯。“因為在我爺爺的日記里,曾經提過這回事,他說‘南方有龍窯,北方是饅頭窯、階梯窯,龍泉青瓷是否也可以用饅頭窯燒制。’我就試著建了饅頭窯。”當饅頭窯燒出第一窯產品時,吸引了不少客戶和媒體的興趣。

雖然李志明既不善言辭,也不熱衷包裝,更無耀眼的光環,同時因為殘疾,平時方方面面的困難不少,但卻是聲名在外,常有客人不辭偏遠,千里迢迢來買他的作品,并且愿意給出好價錢,看重得就是那份本真。因此,他的作品不是一件一件賣,常常是整窯倒,記得有個北京來的客戶就把他整窯青瓷作品包括殘次品全部買走。

憑著對龍泉青瓷藝術的執著追求,經過這些年的打拼,李志明獲得了可喜的成就。“我很榮幸,得到了我爺爺的真傳。作為一名青瓷藝人,現在,我不僅自己要不斷地積累、研究、摸索,創作出更多更好的作品,同時,我也有責任和義務把龍泉青瓷的傳統技藝傳承好,使之代代相傳,并且不斷發揚光大,讓龍泉青瓷的明天更加美好。”李志明說。