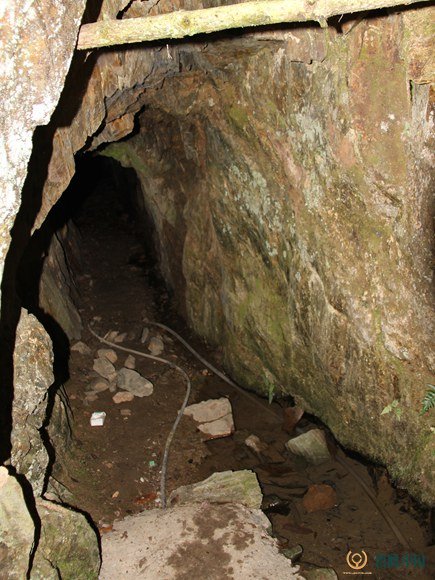

我們順著青山之麓那蜿蜿蜒蜒的小路繼續往山上走,來到瓷泥礦洞口。這里是當年采瓷泥的礦井,洞有幾十米深,這個洞的開采也已經有一百多年歷史了。洞口邊,是一個數米見方的平臺,這是老戲臺。當年,這里經常笙歌短笛,熱鬧非凡。如今,戲臺上的仕女芙蓉早已褪去了鮮艷的色彩,只剩被茂盛的草木掩蓋的殘垣。

漫山遍野的碎瓷片和窯具,令人嘆為觀止,也讓人浮想聯翩。在溈山的制瓷史上,有一個不成文的規定:燒廢的瓷器,不準扔水里、田里、路上,只能往山上倒。在溈山,每一座山都布滿碎瓷。據說,月形灣窯的這座山上,碎瓷堆積厚度可達數十米。

清末民初,溈山的制瓷業迎來新時代,并成功創燒醴陵釉下五彩瓷器,1915年,醴陵釉下五彩瓷在巴拿馬博覽會上獲得金獎,醴陵近代瓷業達到新的鼎盛時期。那時溈山范圍內有瓷廠幾百家,居民、窯工、商賈等人口過萬,戲臺、綢莊、飯館一應俱全,出現了“小南京”的盛世景象。可謂是山山窯火,處處冒煙;草蓬里是和泥、做坯、繪畫的瓷工忙碌的身影;街道的旅館里,是操著各種口音的瓷商。“吱吱呀呀”的獨輪車,馱著竹簍子包裝的瓷器,沿著山腳下的那條古道,奔向姜灣碼頭,從那里裝船,由淥江轉湘江,然后出洞庭,過長江,進入千家萬戶。年復一年,醴陵瓷器就在這景象中揚名中國,揚名世界。