朔州,一座古老、深沉、豐厚的文化名城,其悠久的制瓷歷史創造了無數輝煌和燦爛。朔州瓷器久負盛名,方志稱“陶植一枝,獨擅北方”。

據《朔縣志》記載:“……窯址考古發現的陶瓷,多為宋遼時代黑白釉面粗瓷碗和盆、罐、翁及釉面細瓷小碗、黑黃釉淺色粗瓷小碗等民用瓷,宋代還生產守城用的火蒺藜……元明以后,陶瓷產地主要在峙峪村一帶……”。今天,我們循著《朔縣志》的微脈,前往峙峪窯址和磨石溝窯址,尋覓那別有一番風情的邊塞陶瓷文化。

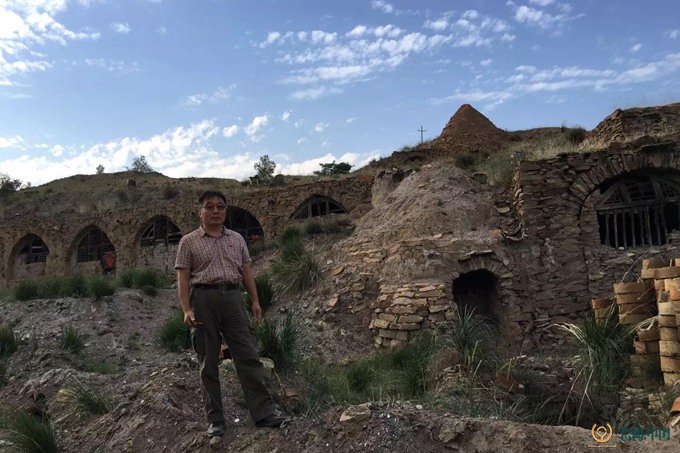

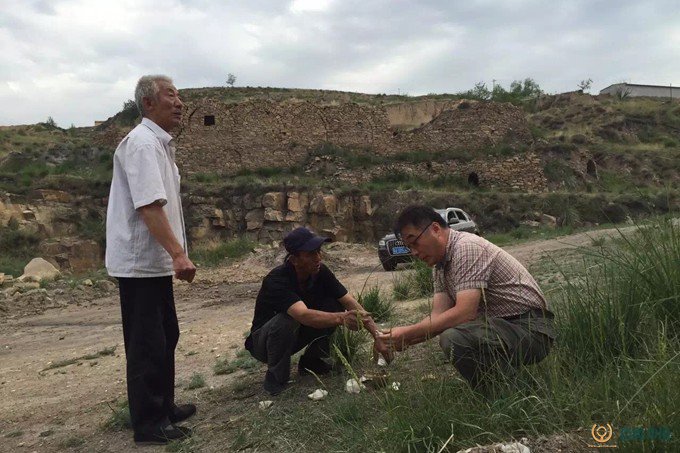

峙峪窯是朔州陶瓷制造業的起源地,其制瓷歷史悠久,村民世代以瓷為生。直到上世紀八十年代中期,這里的陶瓷制造業還十分發達,幾乎每一家都有一個勞力在本村的瓷窯上做工。從現在村里廢棄窯爐的密集度,依然能感受到當年這里熱火朝天的勞動景象。然而幾百年窯火不斷,世代相傳的制瓷技藝,卻因“煤”而停止。因多年來的煤礦開采,窯廠如今已全部荒廢。提到這些,兩位老陶工至今唏噓不已……

一顆瓷蒺藜,興衰百年史,金戈與鐵馬,俱入塵埃中。

下磨石溝窯,因宋代燒制“雷”又稱“瓷蒺藜”而聞名。“瓷蒺藜”是我國古代“馬背上的民族”所發明的武器,是一種類似近代地雷的有著巨大威力的武器。瓷蒺藜是空心的,填滿炸藥引爆后,殺傷力非常大。這種圓球形瓷體表面幾乎全部呈釘狀,唯有接地處扁平,以便置于地上而不翻滾。作戰時,將它拋到地上,當敵人馬軍進攻時,馬蹄就會踩中蒺藜,導致人仰馬翻。“瓷蒺藜”的發明,在古今中外軍事史上留下了濃墨重彩的一筆。

時光太久了,如今呈現在我們面前的這片荒廢的古窯址,已成為一個古老的世界,這個古老的世界正向我們述說著它們曾經的輝煌與業績,為世人傳遞著一種無聲的人文信息!