19世紀初,著名的英國散文家悉尼•史密斯曾這樣寫到:“如果沒有茶,世界將會怎樣?”。今天,這個問題同樣也適用于壺這種獨特的器皿。隨著陶瓷藝術風格的多樣化,壺的身影無處不在,它早已經從日常必需品變成陶藝家所渴望表現的一種獨特的藝術形式和一種表達自己藝術觀念的手段。

《眼》壺

《V-6壺》

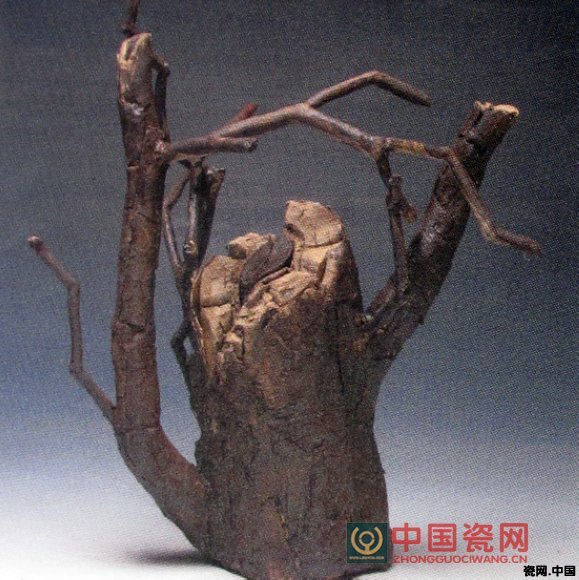

《最后的樹》壺

《幻》壺

《氣球》壺

《最優》壺

據考證,最早的壺來自中國的宜興。早在12世紀初,中國人就開始用專門制作的壺煮茶和泡茶,他們發現陶器能夠極大地影響茶葉的味道,而紫砂則是一種完美的制壺材料。縱觀歷史,宜興的陶工們不斷完善這種飲茶器皿,他們將書法、繪畫等與壺融為一體,使其不僅具有實用功能,更具有藝術欣賞性,彰顯出這種獨特陶瓷器皿的審美價值。

在歐洲,壺的設計始于17世紀。當東印度公司把茶作為一種貴重商品進口到歐洲時,他們也帶去了中國的茶壺。這是歐洲第一次看到宜興茶壺,這種特別的器皿對他們產生了巨大影響。從17世紀末到18世紀初,中國壺成為歐洲茶壺設計的標準。17世紀另一個對歐洲人產生巨大影響的事件是認識了中國的瓷,對于習慣于粗糙錫釉陶器的歐洲人來說,這種“白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬”的中國瓷器簡直是一種難以企及的奢侈品。因此,這個時期,除了宜興紫砂壺之外,歐洲人的茶桌上還多了中國的瓷壺。

19世紀之后,隨著東西方貿易交往的日益頻繁,歐洲人逐步掌握了中國的制陶和制瓷技術,但這并不是一個創新的時代,大多數制造商依然生產過時的款式,直到19世紀末,歷史上著名的工藝美術運動,才帶來了陶瓷工藝的復興,而20世紀則把陶瓷推向了一個新的發展空間。