長亭外,古道邊,芳草碧連天;晚風拂柳笛聲殘,夕陽山外山。

天之涯,地之角,知交半零落;一杯濁酒盡余歡,今宵別夢寒。

——李叔同《送別》

一曲《送別》唱到今天,激起人們多少往日情懷!昔人已去,我們的緬懷和紀念,總有淡去的一天。然而他的一生的傳奇,卻永遠不會老去。

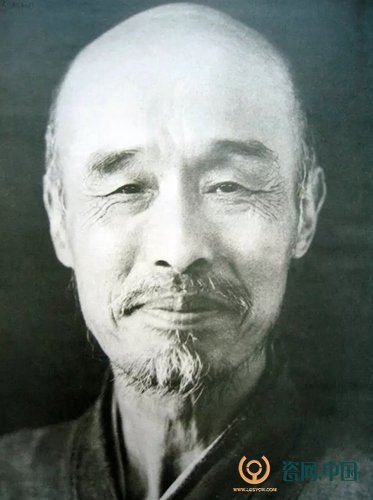

他曾是天津巨富李家的三公子,后是杭州虎跑寺中斷卻紅塵的僧人。他俗名李叔同,法號弘一法師。他的一生都在“求真、求善、求美”,一生都在進行心靈和精神的探險。而他也確實做到了,最后鉛華洗盡,返璞歸真,一顆心歷盡了世間的奢華百態依舊清澈如水。

悲喜交集

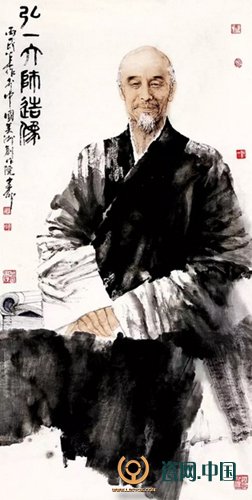

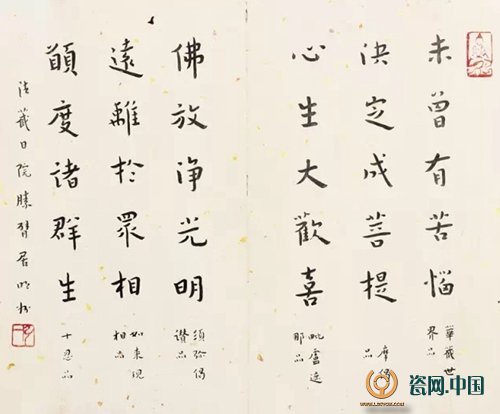

1942年秋,弘一法師在福建泉州不二祠溫陵養老院圓寂,臨終之前,他留下絕筆“悲欣交集”。這四字與其說是他彼時的心境,不如說是李叔同為自己的藝術和人生作的注腳,悲欣交集中,他走完了他絢爛至極、復又歸于平淡的一生。

叔同,本名李文濤,字叔同,作為“二十文章驚海內”的大師,李叔同集詩、詞、書畫、篆刻、音樂、戲劇、文學等于一身。他在多個領域,都首開中華燦爛文化藝術之先河。他是第一個向中國傳播西方音樂的先驅者,他創作的《送別歌》歷經幾十年傳唱經久不衰。他是中國第一個開創裸體寫生的教師。另外,他還是中國話劇的鼻祖。用他的弟子豐子愷的話說:“文藝的園地,差不多被他走遍了。”而他在皈依佛門之后,則一洗鉛華,篤志苦行,成為世人景仰的一代佛教宗師。

從追求戲劇、音樂、書畫、辭章的絢爛妙趣,一變而為持守律宗苛嚴的戒律,翩翩公子忽成青燈黃卷終老一生的僧人,兩段人生軌跡似乎兩重天地。在他,卻似乎是必然。

他傳奇的一生,是不斷自我超越、自我升華的一生。即使皈依佛門,也不是“走投無路,遁入空門”,而是痛感于眾生疾苦,為了人生之根本問題“行大丈夫事”的。所以我們在法師的塵緣之中,更多看到的是一絲一毫不肯茍且的做人態度,是“救護國家”的火熱心腸,是對生命的無限熱愛與悲憫……

愛,就是慈悲

1918年,農歷的正月十五,李叔同正式皈依佛門。剃度幾個星期后,他的妻子攜幼子千里迢迢從上海趕到杭州靈隱寺,抱著最后的一線希望,勸說丈夫切莫棄她出家。然而李叔同決心已定,連寺門都沒有讓妻子和孩子進,他的妻子知道已挽不回丈夫的心,便要與他見最后一面。

清晨,薄霧西湖,兩舟相向。李叔同的妻子:“叔同——”李叔同:“請叫我弘一”。妻子:“弘一法師,請告訴我什么是愛?”李叔同:“愛,就是慈悲。”

這是他的愛,而他也確實以自己的方式,詮釋了這份慈悲的愛。讀他出家前寫給妻子的信,有情與無情,根本無需多說,因為,他的愛太大,他把愛給了世人,給了這個世界,所以無法把愛再給一個人。

無論是是“憐蟲搖椅”,還是那棵起死回生的樹,都是慈悲的表達,都是他對愛這個世界的方式。

人生三層樓

李叔同的得意弟子、著名畫家豐子愷先生曾把人生分作三層來分析大師。

物質生活是第一層,精神生活是第二層,靈魂生活是第三層。物質生活就是衣食,精神生活就是學術文藝,靈魂就是宗教。

有些人一生都安住在第一層,有些人最多到達第二層,還有些人,未進過第二層便直接進入了第三層,而真正一步一步走上三層的人很少,弘一法師便是一個。

他的做人做事從來都做的徹底。早年對母盡孝,對妻子盡愛,安住在第一層樓中。中年專心研究學術,發揮多方面的天才,便是遷居二層樓了。然而強大的‘人生欲’不能使他滿足于二層樓,于是爬上三層樓去,做和尚,修凈土,研戒律。

李叔同一生63年,在俗39年,在佛24年。觀其一生,半為藝術,半為佛。其一生光明磊落,瀟灑飄逸。他不要當什么奇珍和明月,真實如他,不過是為了自己的心罷了。