【對話人簡介】

余春明:著名旅美畫家。1982年于中國美術(shù)學(xué)院畢業(yè)后任教于江西大學(xué),1996年受邀作為訪問學(xué)者去美國大學(xué)講學(xué),后定居美國。現(xiàn)任南昌大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院教授、博物館館長。

幾十年來,無論身處東西方,余春明教授對中國民居文化情有獨鐘,持續(xù)走遍全國各地考察古民居,完成專題速寫三千余幅、專題畫作數(shù)百幅,被業(yè)界譽為“中國民居文化集大成者”、“中國民居系列繪畫第一人”。近年來,余春明在國內(nèi)外舉辦個人專題畫展數(shù)十次,作品受到藝術(shù)評論界高度關(guān)注與國內(nèi)外收藏機構(gòu)、個人的追捧。中國美術(shù)館、美國史丹福大學(xué)圖書館、日本長崎市美術(shù)館等世界有影響的收藏機構(gòu),以及英國原首相撒切爾夫人和美、英、法、德、日等國的私人收藏家都先后收藏了他的畫作。美國郵政當(dāng)局兩次將他的油畫作品印制成重大活動、重要節(jié)日的首日封。

吳樹:著名作家、文化學(xué)者、資深記者。

自詡一生與畫有緣,不經(jīng)意間結(jié)識多位風(fēng)格迥異的畫界大師,皆因先識其畫,后識其人,唯有認(rèn)識余春明先生是個例外。

初見面時,只知道他是一位非常了得的中國明清外銷瓷收藏家,歷經(jīng)十年,在海外購得此類珍品上百件,算得上國際拍賣巨頭蘇富比、佳士得的常客。但在國內(nèi)收藏圈內(nèi),此人居然不顯山、不露水,甚至有點鮮為人知,這在當(dāng)今中國收藏界可謂“非常態(tài)”之士。

再次與春明先生見面是去南昌大學(xué)講學(xué)時,他作為南大美術(shù)系教授、博物館館長負(fù)責(zé)接待我,此刻方知他另有一重身份——旅美油畫家。于是,在一間百來米的半地下室里,我第一次走進(jìn)他厚重、寂寥的“小世界”——一間間擁擠的民居、一爿爿古老的村落、一扇扇或敞或閉的木門、一條條或明或暗通向知名不具的裂縫與小路……

余春明畫室

我意外地抬起頭,凝視了春明先生良久——不似早年我因喜歡油畫《父親》于重慶美術(shù)學(xué)院采訪畢業(yè)生羅中立時,滿目滿耳都是那位同齡人對巴蜀生活的捕捉與感概,也不似我訪問同宗前輩吳冠中先生時直面畫者的憤慨與執(zhí)拗,更不似我因《刻經(jīng)》而與畫僧史國良對酌時那般香火繚繞、阿彌聲聲——這位面呈古銅色、一臉“苦大仇深”的漢子少語到近乎木訥,若非那一對躲藏在深度近視鏡片后面的瞳仁不時閃現(xiàn)對滿室畫作的自信,我是斷然不敢將這人和這畫擱一塊兒想了。

于是乎,這以后,便有了我們長達(dá)兩年的讀畫與對話——關(guān)于繪畫藝術(shù)、關(guān)于文化基因……

老屋子·不歸路

冉冉歲月在畫家(余春明)身上刻下深深的印跡——每一次運筆遲澀凝重,似乎遇到強大的阻力,即使看似輕松的直線,也無不震顫掣曲、逆筆而行。當(dāng)這種東方特有的筆法與夢幻的造境融為一體時,歷史與神話般的意味油然而生,魔法般的筆跡仿佛追隨著赫西俄德之路。

——范景中,中國美術(shù)學(xué)院教授,博士導(dǎo)師,著名美術(shù)史家

中國民居繪畫有別于一般風(fēng)景畫,它是最能反映中國傳統(tǒng)文化內(nèi)涵的繪畫。全中國范圍內(nèi)整體表現(xiàn)民居的外型、環(huán)境與內(nèi)涵,除余春明外沒有第二人。

——周鴻翔,美國UCLA東亞語言文化系教授

迄今為止,在人居關(guān)系的把握上,還沒有哪位中國畫家達(dá)到余春明的深度和廣度。經(jīng)過20多年的執(zhí)著探索,質(zhì)樸和技巧、寫實和寫意融合無間。

——舒建華,美國硅谷亞洲藝術(shù)中心館長

余春明的畫是跨越東西方藝術(shù)的橋梁。我在這里做了二十多年畫展,每個月都要做三到六位藝術(shù)家的展覽,全世界的畫家我看到很多,還沒有一種風(fēng)格像余先生這樣的繪畫形式,十分獨特,給人很深的印象。

——葛士嫚(M.Grossman),美國斯坦福大學(xué)藝術(shù)空間畫廊主持人

吳樹:近些年,由于前期過度炒作等因素的綜合效應(yīng),導(dǎo)致中國藝術(shù)品市場萎縮回調(diào),不少紅極一時的畫家們在“各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)百天”之后紛紛沉寂下去。恰恰此時,您帶著您的民居系列油畫作品走出“冷宮”,異軍突起冷不丁出現(xiàn)在東西方藝術(shù)收藏家和評論家的視野里——連篇累牘的評論、與日俱進(jìn)的市場價格令人咋舌。江湖傳言,余春明是一窖香醇勁道的老酒,十載封壇不露,只為待價而沽、一鳴驚人;業(yè)界人稱余春明素來行事低調(diào),應(yīng)屬大器晚成、實至名歸。我想知道,這些年您究竟走過一條怎樣的路?

余春明:我1955年出生于江西南昌,1978年恢復(fù)高考后進(jìn)入中國美術(shù)學(xué)院就讀,1982年畢業(yè)后在南昌大學(xué)建筑系任教,1996年受美國UCLA大學(xué)邀請作為訪問學(xué)者赴美講學(xué)并在那邊定居。從美院畢業(yè)后,我曾致力于探尋自己的個性風(fēng)格,夜以繼日地在家里苦思冥想進(jìn)行創(chuàng)作,整整一年做了無數(shù)次嘗試,最終一無所獲。因為凡是我能畫出來的,都是我知道的,我所知道的,幾乎全是別人的風(fēng)格。

1983年暑期,我?guī)е鄲篮桶迦サ酵钅仙絽^(qū),一下車便被那里一道特殊的風(fēng)景線震懾——一幢幢百年老宅依山傍水組合成一處處村落,清一色的黑瓦白墻經(jīng)日曬雨淋自然風(fēng)化后打破了原有的單調(diào),在斑斑駁駁之間呈現(xiàn)出一幅幅肌理豐富、塊面組合嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?yōu)美畫面。我步行在小巷之中,踏在橫亙數(shù)百年、甚至千年歷史的青石板上,更覺步步滄桑、心跳加速,以往沒有任何繪畫或物象讓我的內(nèi)心如此震撼,這不正是我苦苦尋找的繪畫對象嗎?也許這就叫緣分吧,此后,我便心甘情愿地背負(fù)起這個中國傳統(tǒng)文化的大“包袱”,決計要用繪畫的方式留住一段段歷史,并且一畫就是二十余年,走遍中國56個民族,遍訪那些具有地方特色的古老民居。

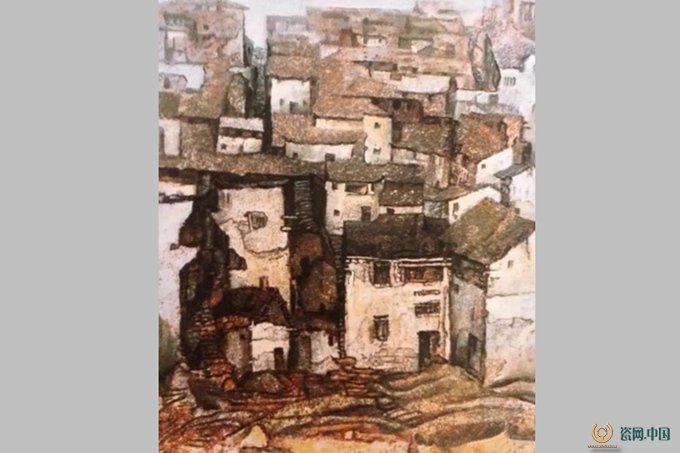

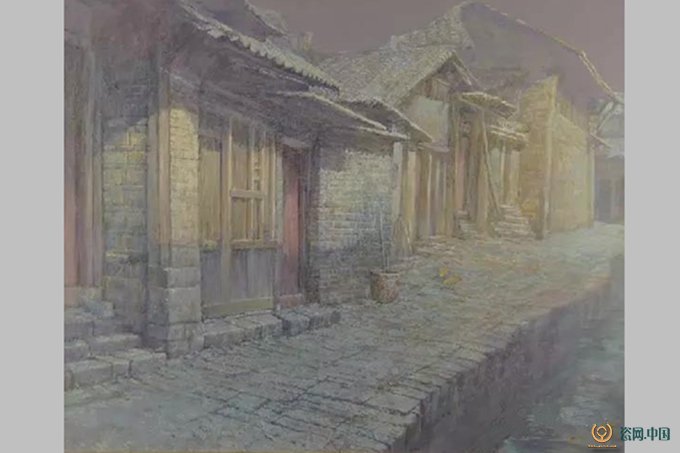

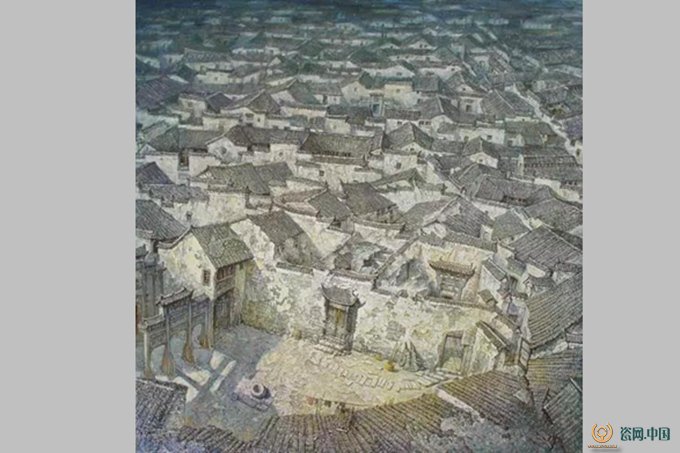

皖南湯口小鎮(zhèn)(1985年7月)水彩

吳樹:話雖這么說,一個人要背負(fù)起傳統(tǒng)文化的沉重“包袱”可不是一件輕松的事。縱觀當(dāng)代中國繪畫界,其狀不敢恭維。急功近利者有之、嘩眾取寵者有之、趨時附勢者有之。由于功利心過重,許多畫者畫心浮躁、筆墨拜金,雖然能夠短頻快地贏得市場,但最終輸?shù)氖钱嬈放c人品。當(dāng)時對于您一個剛畢業(yè)的窮學(xué)生來說,家境貧寒無以接濟,一頭扎進(jìn)歷史厚重的中國民居文化,無論要成名成家或賺錢養(yǎng)家,都是難以急于求成的吧?

余春明:是的。文化研究須大量的時間和資金,而高質(zhì)量畫完中國不同地域的民居,也不是一朝一夕靠自己一點微薄的月薪所能支撐的事。我用了十幾年時間,走遍中國廣大農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn),畫了三千多幅小速寫,拍了數(shù)萬張照片,并在人民日報海外版上撰寫“地方民居”專欄,開始寫書,參加民居、民俗研討會,希望能喚起人們保護(hù)中國古民居之責(zé)任感。每年夏季外出兩個月,路途艱辛,屢經(jīng)危險且不說,經(jīng)濟上也是負(fù)債累累。更痛苦的是這一切沒多少人能理解,單位不支持、工作不穩(wěn)定、社會反應(yīng)冷漠,連一向敢于追新潮的《中國青年報》當(dāng)時也拒絕刊載我的民居研究文章與繪畫作品,他們說“畫破房子是反映社會主義黑暗面”。

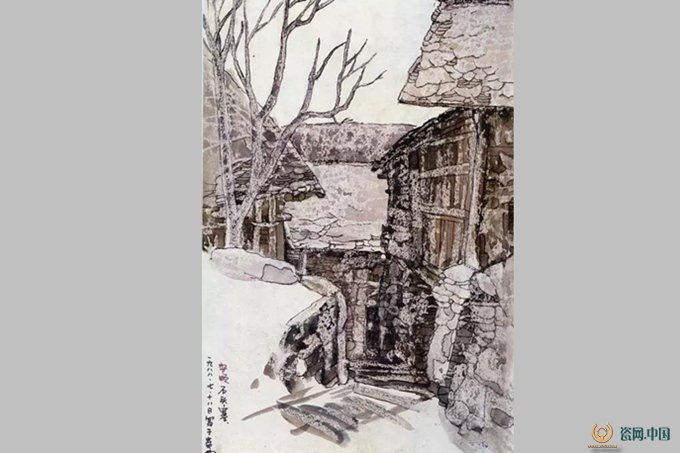

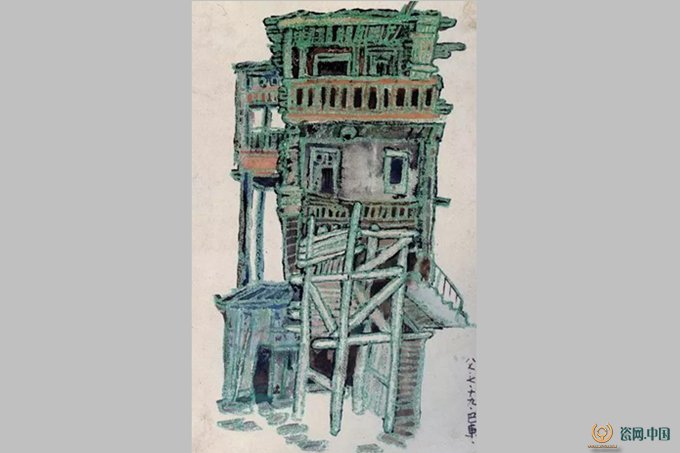

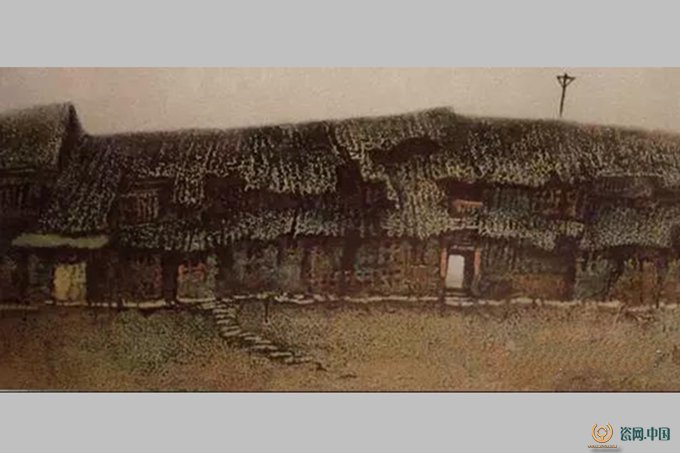

貴州安順布依族民居(1988年)水彩

湘西土家族民居(1987年)水彩

吳樹:沒想過改弦易轍?

余春明:也許是性格使然吧,盡管這條路走下來既漫長又艱辛,經(jīng)常會有“山窮水盡疑無路”的感覺,但天南地北的中國民居猶如一座座美學(xué)寶庫,足夠支撐住我的定力。做過十幾年的調(diào)研和寫生之后,我又用了二十多年的時間,創(chuàng)作了數(shù)百幅描述全國三十多處典型民居環(huán)境和形形色色老房子的繪畫作品。

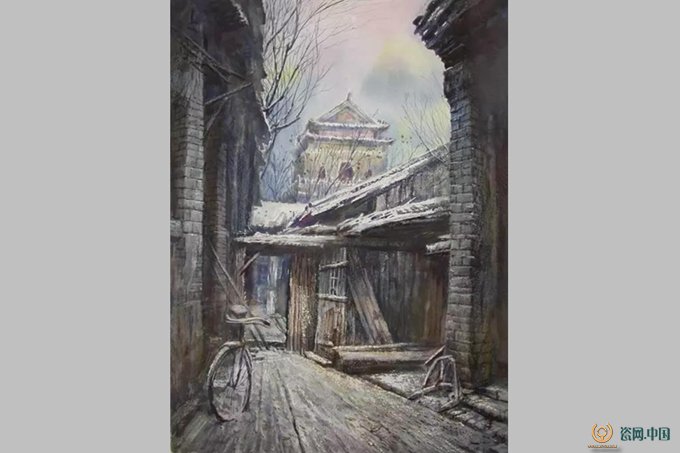

北京草場胡同(1990年)水彩

晨夢(1997年美國畫)水彩

吳樹:每個畫者,說寬泛點,一切藝術(shù)家都會有自己的文化基因,這種“根文化”在每個人的初期作品中表現(xiàn)得較為充分。而隨著藝術(shù)家的生活變遷、精神追求的變化,一種文化上的“遺傳變異”甚至是“斷根”現(xiàn)象隨時都有可能發(fā)生。可是我將您的民居系列油畫作品連貫起來看過多遍,盡管其中不無時間的留痕,如表現(xiàn)對象光影形色的造型變化、畫者藝術(shù)修養(yǎng)與風(fēng)格上的蛻變與精進(jìn),等等。但有一樣?xùn)|西始終沒變,那就是其中的文化初衷與堅持。在一個多元文化交織混搭、各種思潮流派瞬息萬變的“非恒”時代,您卻在反其道而行“守恒”原則,依據(jù)是什么?

余春明:美術(shù)的歷史走到今日,一方面在重復(fù)歷史數(shù)次出現(xiàn)過的傳統(tǒng)中斷時期,如二十世紀(jì)初,在世界大戰(zhàn)的沖擊下,大批杰出藝術(shù)家嘗試了無數(shù)種人們能想出來的藝術(shù)形式向上帝說“不”。又如六十年代以后發(fā)生在美國的“涂鴉藝術(shù)”,還有上世紀(jì)八十年代中國畫壇所出現(xiàn)的一些現(xiàn)代流派,等等。為了標(biāo)新立異,只要能想到的形式都有人做;但在另一方面,受眾方卻難于長久接受非傳統(tǒng)經(jīng)典藝術(shù)準(zhǔn)則之外的法則,導(dǎo)致一些缺乏思想厚度的時尚流派難以持久走下去。美術(shù)該如何發(fā)展?架上繪畫還能繼續(xù)嗎?當(dāng)今世界進(jìn)入了一個全球化的時代,人們的眼光更廣闊、更深邃,更會去追求一些相對恒定的因素,如真、善、美,自然生態(tài)等。老子有云:“人法地、地法天、天法道、道法自然。”藝術(shù)作為人類感受大自然的一種表現(xiàn)形式,倘若能夠返璞歸真,藝術(shù)家一定可以獲得大自然更多的靈感回報。

這些年,每當(dāng)我避開塵世的喧囂去各地寫生,尤其在邊緣山村或在富有獨特地域風(fēng)情的山寨,那些保存完好的古老民居,會帶領(lǐng)我去穿越各種不同的歷史文化長廊。累了乏了,靜靜地坐在屋檐下,聆聽心靈與老屋子的對白,感受大自然與老宅的渾然天成,享受其間雞啼犬咴、蟲鳴鳥撲的奇趣,一切是那樣和諧、那樣真切、那般生動,隨處可見一幅幅永恒的畫面。這些只屬于自然的純真與大美,帶領(lǐng)我一步步走向靈魂深處,去追求永恒的藝術(shù)真諦。

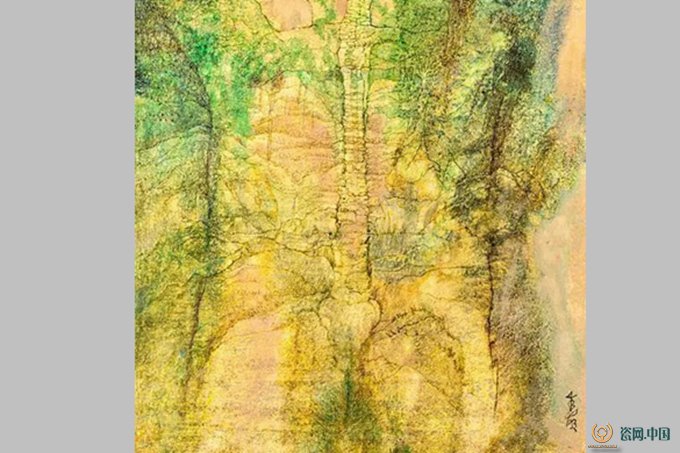

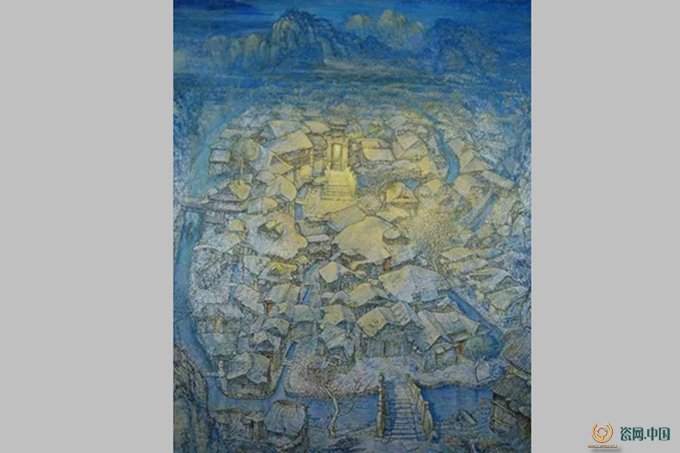

天人合一(2015年)油畫

吳樹:就像聆聽一首抒情詩,率真、執(zhí)著、大美!我能感覺到您似乎在用一生繪制一幅主題恒定、本該由幾代人的團(tuán)隊去完成的歷史畫卷。這是一個多么浩大繁復(fù)的工程啊!您卻一個人、一條道走到黑,有沒有想到過失敗?這么做的原始動力又是什么?是某種擔(dān)當(dāng)或者只是一種文化人的勇氣和藝術(shù)家的沖動?

余春明:走路有兩種方式,一種是心里只有一個目標(biāo)、一個念頭——我在這個時間必須到達(dá)某個地方。只想這個,路上美景萬千,花兒向他招手,鳥兒與他搭訕,行者視而不見。他只在計算時間、速度,規(guī)劃下面的行程……暴風(fēng)驟雨、電閃雷鳴,一路坎坷都擋不住他,直到他實現(xiàn)了人生的目標(biāo),到達(dá)“燈火闌珊處”。眾人景仰,他成功了,可往往此時的他卻十分孤獨、空虛,失去的時間不可重來,失去的東西再也得不到,即便得到的人事有如過眼云煙……

吳樹:是啊,人生苦短、世事無常,真的到達(dá)那種境地您該怎么辦?

余春明:咬咬牙,接著往前走,行者無疆。

吳樹:當(dāng)歷史沉淀于一個人的繪畫時,畫者肩上的負(fù)重幾何,也許永遠(yuǎn)只有他自己知道。究竟您所走過的路有多少艱難苦楚,即便是同道之人,也是無法盡知的。中國畫家涉足過民居題材的并不算少,且不說國畫作品,油畫大師吳冠中、陳逸飛等人也都涉獵過這方面的題材,但相比他們其它題材的作品均顯得所獲寥寥,并未留下什么驚人之作。就連前蘇聯(lián)著名油畫教育家馬克西莫夫,帶著他的中國學(xué)生試圖表現(xiàn)江南水鄉(xiāng)民居,最終也無功而返,因為俄羅斯油畫的那種濃郁的色彩造型手段,很難駕馭江南水鄉(xiāng)民居色彩單調(diào)的白墻黑瓦。畢竟油畫是從西方土生土長的畫種,有著它自己的文化基因,不同基因的嫁接成功的幾率非常小,不是嗎?

余春明:與您的想法恰恰相反,當(dāng)我被民居的氣質(zhì)與氛圍所感動后,發(fā)現(xiàn)我用得十分熟練的傳統(tǒng)水彩和一般繪畫技巧顯得蒼白無力,便想用不同的方法去表現(xiàn)它。當(dāng)時我正好在搞漆畫創(chuàng)作,受到其中“油水分離”的技法啟發(fā),我試著用油畫棒和水彩結(jié)合的方法畫民居速寫,獲得意想不到的效果。我只想接受民居給我的感覺,并將其表現(xiàn)出來,從不舍本求末去刻意追求、表現(xiàn)個人“技巧”,更在意不斷創(chuàng)造嚴(yán)謹(jǐn)而獨特的“新秩序”,讓作品流芳千古。

90.4(1990年)漆畫

三月(1988年)漆畫

吳樹:您走的是一條盡管鮮花遍地卻也荊棘滿山的藝術(shù)之路,一頭通向天堂,一頭通向不可預(yù)知的宿命。正因為如此,這條路上的行者寥寥無幾,縱然有幾個身影晃過,多半僅為玩玩而已的民居“票友”。而您卻不一樣,似乎在用一生綁定。對此您做過多方面的預(yù)判嗎?

余春明:我自信,在我有生之年,能用畫筆留住中國大地上即將滅絕的傳統(tǒng)民居,給后人留下一份寶貴財富,我正一步步接近目標(biāo)。退一步說,即便結(jié)果差強人意,我竭盡全力了,也不失為一種有價值的堅持。

離岸·隔岸·蟬變

1997年移民到美國之后,在劇烈的商業(yè)競爭環(huán)境中,余春明并沒有轉(zhuǎn)向討巧的商業(yè)風(fēng)格,而是依然繼續(xù)他已經(jīng)為之奮斗了十多年的民居題材創(chuàng)作,他的選擇不僅表現(xiàn)了一位畫家的才情,更展現(xiàn)一位思想者對保存中國文化的使命感和知識分子的堅強意志與魄力。美術(shù)界專家和廣大觀眾對其作品的認(rèn)可,則不斷證明了他創(chuàng)作的深刻價值。

在他的畫面上,處處可見中國傳統(tǒng)繪畫中氣韻生動的空間關(guān)系和散點透視,以及傳統(tǒng)國畫中的線條、墨韻等等,也有一些來自中國漆畫的技巧。然而到了西方以后,為了更好地融入西方文化,增加繪畫中的普世價值,他的畫面上便融進(jìn)了倫勃朗光源,并運用古典繪畫中的透明色渲染手法,使畫面具有國際性語言。

——邵東方,美國國家圖書館東亞館館長

余春明是一位融合兩個世界的藝術(shù)家。除了對中國傳統(tǒng)藝術(shù)形式的領(lǐng)悟,他亦深受西方傳統(tǒng),尤其是巴洛克時期歐洲藝術(shù)家的影響。他的繪畫在風(fēng)格上融合了東方肖像畫法、山水畫構(gòu)圖和散點透視法。他通過明暗對照畫法、對亮光及陰影的控制和對細(xì)節(jié)的關(guān)注,表現(xiàn)了光與影的情感力量。

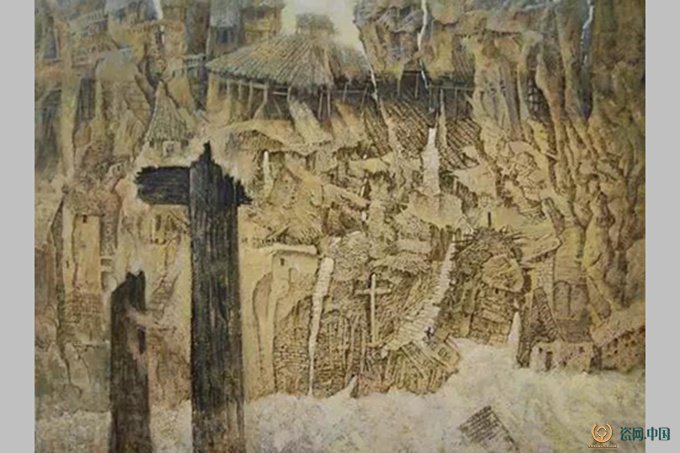

這些作品中包含大量文化符號。觀眾也許對這些村莊的地理位置并不熟悉, 但它們無疑展現(xiàn)了歷史久遠(yuǎn)、人文傳統(tǒng)豐厚的社群。藝術(shù)家熟知這些題材,俯視的視角幫助藝術(shù)家剝離村落的具體特征,其中的單色畫元素、象征技巧的巴洛克風(fēng)格也為作品帶來了西方觀眾所熟知的東西,從而使來自不同文化背景的觀眾對圖象產(chǎn)生認(rèn)同。

——普雷斯頓·梅特卡夫(Preston Metcalf),美國加利福尼亞州特里同美術(shù)博物館(Triton Museum of Art)館長,著名藝術(shù)評論家與藝術(shù)史學(xué)家

我臺灣生臺灣長,后來一直生活在美國,從沒到過大陸,但他的畫一下就吸引了我,這其中的理由就是那些民居、老房子訴諸了我的中國情懷。我喜歡他的畫作另一個原因,就是它不是一件純粹的中國畫,它能夠與我在西方所接受的東西相吻合。現(xiàn)在我家里大部分掛的是余先生的畫,當(dāng)心情不好的時候看看他的畫,心情滿舒坦。

——北美《世界日報》主編黃美慧

吳樹:在您不同階段的民居題材繪畫作品中,留下過不少蛻變的痕跡。特別明顯的是上世紀(jì)末到本世紀(jì)初的部分作品,無論從繪畫技巧或主題宣示,似乎都在原有的生態(tài)群中推開了一扇扇新的窗戶,讓人耳目一新、恍若隔世。其實地方還是那些地方,古屋還是那些古屋,路還是那些路,但在似曾相識的同時又不斷地讓人感受到某種微妙悅心的變化,似乎畫者的心境與畫里的情境都已物是人非,這期間究竟發(fā)生了什么改變?

余春明:無論是普通人或藝術(shù)家,都必須在生活中不斷挑戰(zhàn)困頓與僵局,從而獲得新的界面與氣息。在這樣的過程當(dāng)中,生活、藝術(shù)、乃至人生價值觀都有可能發(fā)生變化。但我認(rèn)為,幾十年來,不管身處何地,我熱愛中國民居和傳統(tǒng)文化的初心從未有過動搖。

1995年,我寫了一篇論文,關(guān)于中國民居的結(jié)構(gòu)與中國傳統(tǒng)社會的結(jié)構(gòu)對照,在一個國際研討會上發(fā)表。后來,美國UCLA大學(xué)東亞語言文化系邀請我作為訪問學(xué)者去美國講學(xué)。1996年的最后一天我去了美國,我想為自己和自己所堅持的繪畫藝術(shù)換個環(huán)境、挪挪位,做些換位思考。中國不是有一句老話嗎?“樹挪死、人挪活”。

吳樹:人們常說,“藝術(shù)無國界”,我更多把這種說法視作藝術(shù)作品對于人性的觀照和受眾對這種觀照的心領(lǐng)神會。但是,對于不同地域、不同國度的藝術(shù)家個體來說,他的文化根基、靈感之源乃至創(chuàng)作氛圍、藝術(shù)表現(xiàn)形式與邏輯有著千差萬別,越是藝術(shù)個性強烈的藝術(shù)家,作品體現(xiàn)出來的這種差別會越大。從中國到美國,文化離岸,藝術(shù)隔岸,特別是意識形態(tài)對受眾的影響有如水火。這一切,對一名土生土長毫無跨國經(jīng)驗的藝術(shù)家來說,顯然需要面臨更大的考驗?

余春明:您知道我出國之前整整做了十年全國民居的調(diào)研與創(chuàng)作,已經(jīng)積蓄了很多對中國家文化的特殊情感和表達(dá)欲望,初到美國時,這些東西很難一下子找到市場。華盛頓的一位畫廊老板對我說:“只有吃了苦、四五十歲以上的人才會喜歡你的畫,可是更多的美國人不喜歡。”他甚至得出這樣的結(jié)論:“是不是中國的政治環(huán)境造成了您那些民居作品的壓抑感?”

恰恰那段時間,我和家人又接連遭遇了幾次大的天災(zāi)人禍,生活陷入困境。周圍的朋友都勸我放棄民居,畫一些能符合西方人口味的作品賣了再說。那時候我就想啊,為了生存我真的要拋掉自己所鐘愛的中國元素嗎?我千里迢迢來到太平洋彼岸究竟為什么?難道就僅僅為了養(yǎng)家糊口?真要舍得下民居去畫別的,我在國內(nèi)不是一樣可以過得很好?

吳樹:我認(rèn)識幾位旅美畫家,他們也告訴我在美國生活下去并不難,難的是怎么能夠?qū)⒆约旱睦L畫融入那里的藝術(shù)品市場,并得到主流藝術(shù)圈的認(rèn)定。在這兩方面您盡管也走過一些彎路,但總體看來還是比較順利地到達(dá)彼岸。怎么做到的?

余春明:毫無疑問,在日趨全球化的大環(huán)境下,對我所要表現(xiàn)的中國傳統(tǒng)觀念,不僅美國人不理解,連現(xiàn)在的中國人都不理解。這是一個資訊高速發(fā)達(dá)的時代,來自世界各地的人聚集在硅谷,我要把畫賣給他們,就要把我想說的,轉(zhuǎn)化成人人都懂的、喜愛的語言。畫面要傳達(dá)的,是一種普世的文化內(nèi)涵。要做到這一點非常困難,首先必須找到不同藝術(shù)基因之間所存在的文化差異。

有一次,美國達(dá)納斯大學(xué)東方美術(shù)史博士楊思梁來家中小住,他看了我的畫說:“你的畫面有中國傳統(tǒng)味道和內(nèi)涵,有東方的空間關(guān)系,但沒有光,你必須要加進(jìn)光在你的畫面上,這里畢竟是美國。”楊博士的點撥如醍醐灌頂,那以后我有意疏離本土文化和歷史生態(tài),“隔岸”回望,對東西方繪畫藝術(shù)的差異進(jìn)行了一次全面梳理與思考。

月之韻(2003年)油畫

吳樹:這是一個非常有意思的藝術(shù)理論命題,但對于一個畫家來說,似乎過于復(fù)雜與沉重,因為藝術(shù)家需要的是靈感,而過度理性化的思維很容易阻滯靈感的發(fā)生。當(dāng)然,我還是很好奇您對此的思考結(jié)論。

余春明:在東西兩大藝術(shù)體系中,西方藝術(shù)以“光”為表現(xiàn)重點,試圖通過建立光在物體和人的造型上的秩序感來表現(xiàn)“神”——造物主。光代表了神;東方藝術(shù)則以“有物混成,先天地而生”(《道德經(jīng)》)的“氣”為表現(xiàn)重點,以“氣韻生動”的秩序準(zhǔn)則達(dá)到修“道”的目的。東西方藝術(shù)從不同角度,不同形式各自渲染自己的“神”或“道”,光照著物體是可視、可觸的,“氣”則看不見摸不著。西方人對“氣”無從理解,東方人對西方的光所傳達(dá)的涵義也不容易理會。在全球一體化的今天,如何實現(xiàn)兩者的對接,讓光里有“氣”、“氣”中透光?這是我到美國后為自己設(shè)定的第一個新課題。

橘之暈(2003年)油畫

然而,西方藝術(shù)“光”的語言和東方的線及空間的語言之間,要找到一個很好的結(jié)合點很不容易。李可染先生用逆光來維持東方繪畫的二度空間感,我則是用高視角的滿構(gòu)圖,二度半空間來玩東方的線形分割,又可以用光來玩西方的立體派。我開始在肌理、線條、空間上放進(jìn)光,表現(xiàn)人性和人生的經(jīng)歷、人生觀和家的溫暖等。

吳樹:如您所言,對于西方人來說,“光”是可以感知、可以觸碰的繪畫語言,但要讓他們離開這種藝術(shù)語境去感知、理解來無蹤、去無影的“氣”之存在,難度太大。而中國人也有自己的套路,光是具象的,“氣”是抽象的,“氣”代表自然、蘊化世間物理與事理,是一種精神與物質(zhì)的綜合元素。要把兩者捏合在一起,這種實驗的風(fēng)險不可謂不大吧?

余春明:中國藝術(shù)家和評論界習(xí)慣用“只可意會不可言傳”的方式去默認(rèn)自己的繪畫語言,很少人敢向前一步,去探索可不可以用洋人的手段講“中國故事”。

在選取容易與西畫融合的中國繪畫元素時,我發(fā)現(xiàn)只有回到唐、宋時期,才能與西方的色光相結(jié)合,那時候的繪畫強調(diào)自然與心靈的關(guān)系。而宋以后的繪畫數(shù)百年沒有任何創(chuàng)新,基本上不考慮自然元素,繪畫成了一種圖解式抒情,強調(diào)的是性情、抱負(fù)的抒發(fā)與表露。即便到了國破家亡的八大山人,他們那種超越正常的個人情趣連中國人自己都不懂,更難談拿來與西方繪畫對接。而唐、宋時期正處在一個多元化開放階段,多種藝術(shù)手段與西方交流頻繁。我在研究時發(fā)現(xiàn),西方文藝復(fù)興早期油畫的背景上出現(xiàn)的山水,其結(jié)構(gòu)和造型似乎與宋代山水畫有相似之處。

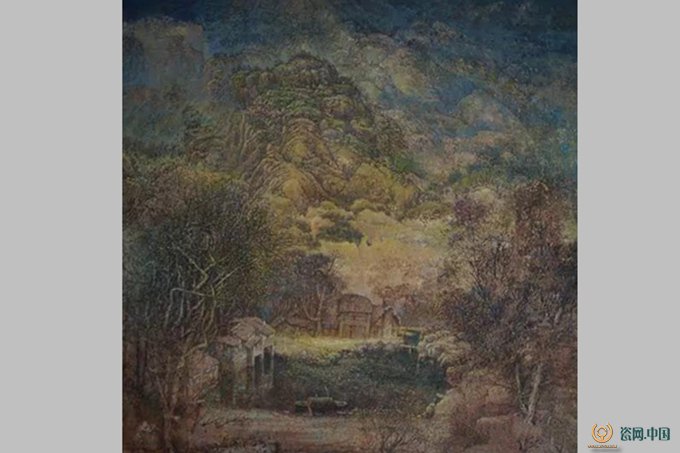

秋夜(2010年)油畫

夏(2008年)油畫

吳樹:您的結(jié)論是,要找到中國畫與西畫的契合點,必須回到唐、宋,重新出發(fā)?我們都知道,自古以來,傳統(tǒng)中國畫基本上都是在多層次的平面、虛化世界里獲得畫家所追求的氣韻,而您的民居系列油畫風(fēng)格大多追求的是真實、立體化效果,這兩者本身就具備兩種先天性的矛盾:一是寫實與虛化,二是平面與立體,您怎么解決這些矛盾?

余春明:如何解決東方與西方繪畫的矛盾?如何在抽象與具象中間找到一條路?如何在二維與三維之間找到一個點?這是2002年到2003年我在繪畫中思考最多的幾個問題。我的平面線條分割畫面的形式屬于東方的手法,一旦加進(jìn)了光,一些原本抽象或半抽象的物體就清晰、立體起來,顯現(xiàn)寫實性繪畫的效果,而寫實性繪畫局限很大,我不愿意完全回到寫實的老路上去,怎么辦?經(jīng)過一段時間的探索與試驗,我確認(rèn)了自己素來喜歡的倫勃朗光源。

吳樹:哦,倫勃朗光源,在幽暗的輪廓之上用三角形高光重塑主體的“光明使者”!自倫勃朗之后,這種光效曾被廣泛應(yīng)用于西方肖像繪畫甚至是舞臺人物造型,而當(dāng)它出現(xiàn)在您的民居繪畫當(dāng)中時,我發(fā)現(xiàn)原有那種冷冰冰的暗調(diào),被罩上一抹醉人的暖色,或紅或黃,現(xiàn)實被虛化、平面被兀立,那些古老、陳舊、一成不變的格式化建筑頓時顯露出一種夢幻般的生氣,重構(gòu)出一種三維以外的游移。至此,您似乎意猶未盡?

余春明:我從大學(xué)四年級開始喜歡倫勃朗的作品,他由一個中心點向外擴散的光線處理方式,既可以表現(xiàn)中國以皇權(quán)為中心的家文化,又不會影響整體畫面的平面感覺,畫面會產(chǎn)生遠(yuǎn)看似平面、近看是立體的效果。倫勃朗光源是我在民居系列作品中成功嫁接?xùn)|西方繪畫基本要素的關(guān)鍵點。此類作品開始在美國受到廣泛的歡迎,也打開了市場,加州一些城市的美術(shù)館、博物館和斯坦福大學(xué)的畫廊,他們都認(rèn)為這種風(fēng)格比較特殊,都有所收藏。美國的電臺、報紙、電視臺等媒體也經(jīng)常對我進(jìn)行相應(yīng)采訪與報道。

詩意家園 (2007年)油畫

吳樹:我也有過留意,近年來您的民居系列繪畫作品收藏面迅速擴大,除去中國美術(shù)館之外,美國斯坦福等大學(xué)圖書館、日本長崎美術(shù)館,還有一些國家的地方政府收藏機構(gòu)等都有收藏。跟進(jìn)的私人藏家更多,遍布美英法德日等國家,甚至連英國前首相撒切爾夫人也收藏了您的作品。這些是否意味著您的民居系列繪畫作品,還有您探索多年的繪畫風(fēng)格已經(jīng)獲得東西方主流收藏機構(gòu)和個人的認(rèn)定?

初寒(貴州 1992年)水彩,英國撒切爾夫人收藏

余春明:最可以告慰自己的是通過十幾年跨越太平洋的探索與試驗,我努力融合了東西方繪畫藝術(shù)的光韻與氣韻,并將兩者融合為自己的繪畫風(fēng)格,終于走出一條屬于自己的藝術(shù)道路。

吳樹:用油畫+水墨表現(xiàn)中國古民居,除開您的歷史情結(jié)與符號選擇之外,我更愿意把它視作一種油畫藝術(shù)的“轉(zhuǎn)基因”試驗,您認(rèn)可這種說法嗎?

余春明:也可以這么說吧。當(dāng)東方遇到西方,會發(fā)生的是色光與線條空間的交融,是墨韻與光影層次的對比,是在筆墨世界里耕耘人生的中國文人審美意境與在神的光照中反映宇宙觀的西方審美觀念在視覺次序上的融合。油畫一樣能表現(xiàn)出水墨畫中的意境,但它不能代替水墨畫的媒質(zhì),這是它獨特的審美價值所在。人類所有藝術(shù)形態(tài)的核心價值,應(yīng)該是超脫區(qū)域文化傳統(tǒng)的,是屬于全人類的。

吳樹:在老派中國文人圈里,抱守信條與命運“死扛”的悲劇者不在少數(shù)。而在您身上我看到了一種變化,您用某種圓融與通達(dá)將一個古老陳舊的繪畫題材改造成為當(dāng)代大眾所關(guān)注的題材與畫態(tài),且不失多方面的文化堅持,諸如哲學(xué)的、美學(xué)的、藝術(shù)的,等等。這種改變僅僅是為了適應(yīng)市場、順應(yīng)受眾的需求還是出于自身的文化主張?

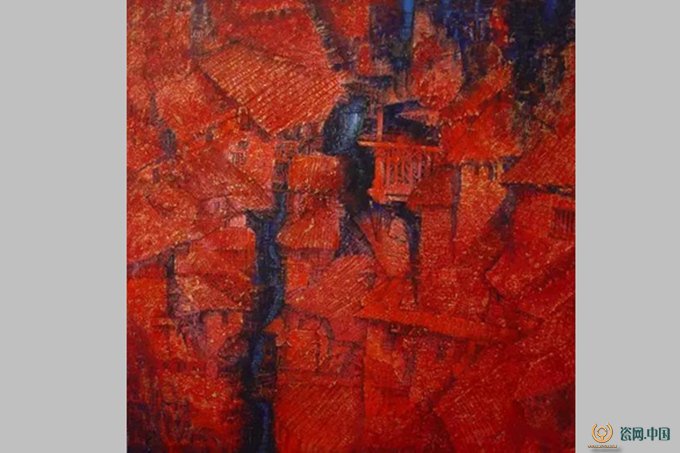

余春明:其實二者并不對立。站在我自己的角度審視,在遠(yuǎn)隔太平洋的美國,中國民居的氛圍感沒有在國內(nèi)那么清晰,有一種隔岸的感覺。用這種感覺來看民居,原生的壓抑感沒有了,只剩下異域文化的神秘感。沒有特定的局部感覺,而有整體的強烈感受。沒有即興性,而有一種凝固感。“守恒”不等于一成不變,找到了民居題材超出原文化態(tài)的價值認(rèn)同切入點后,我以前的“壓抑”心態(tài),也就沒有必要去強加給別人。由此,民居的沉重與壓抑被時空淡化了,變成了空氣、陽光和神秘、懷舊、希冀,沉淀為特定的民族文化內(nèi)涵,這種狀態(tài)又反過來為我的創(chuàng)作找到了一種全新的思路。

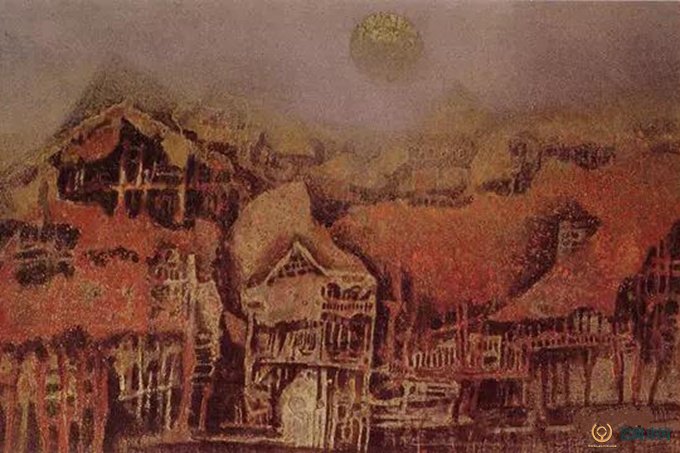

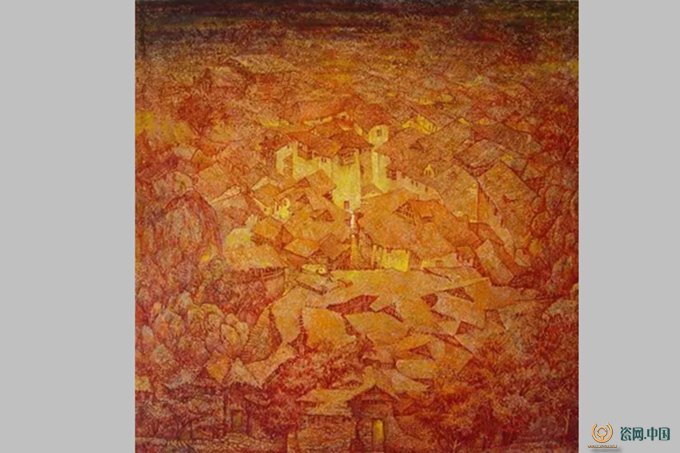

紅堡(2002年)油畫

“裂縫”中的涅槃

春明之為畫也,不取時人之詭譎,不求形式之翻新,泚筆落色,誠憊動天,心靈格物,情動于衷也。

——范景中,中國美術(shù)學(xué)院教授、博士導(dǎo)師、著名美術(shù)史家

余春明是一位深植于兩種藝術(shù)傳統(tǒng)的藝術(shù)大家,同時他的作品又深深揭示出我們所有人的一體性……這是一幅全知的、意義非凡的圖景。

——普雷斯頓·梅特卡夫(Preston Metcalf),美國加利福尼亞州特里同美術(shù)博物館(Triton Museum of Art)館長

余春明的民居畫的深度和廣度是有別于吳冠中和陳逸飛的。吳冠中最用心的是江南的山村和水鄉(xiāng)。而陳逸飛反復(fù)畫的,只是周莊。余春明卻把視角和筆觸伸向中國所有的鄉(xiāng)間和所有的民族。他是凝重的,很少有簡淡和輕快。他是深沉的,是沉浸的,是一種如同《詩經(jīng)》世代孔子所贊嘆的“哀而不傷”的境地,很少有隔岸旁觀的間距。

——楊思梁,美國大學(xué)東方美術(shù)史博士,著名美術(shù)史學(xué)者

余春明的民居繪畫中傳達(dá)出一種靜籟的氣息,在當(dāng)今紛亂浮澡的社會中,這種感覺+分可貴。他的作品中,線和光的結(jié)合十分和諧,畫面上有種水墨畫的韻味,又有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃孛韫飧校瑥亩a(chǎn)生出他的獨特的個人風(fēng)格。他的畫有+分嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼w感,而局部的變化又十分精妙,非常難得。

——徐靖沂,美國明尼蘇達(dá)大學(xué)美術(shù)教授,著名水彩畫家,美國水彩畫會理事

民居是一種不曾被文飾的文化,但它很容易被損毀。任何民族的民居文化都會隨著現(xiàn)代生活方式的滲透而改變得面目全非,人類學(xué)家門已經(jīng)不斷地向我們發(fā)出警告。余春明的民居作品不僅是他個人的事業(yè),他為我們時代對民居文化的觀察和理解保存了一份珍貴的實錄。

——邱振中,中國中央美術(shù)學(xué)院教授,博士導(dǎo)師,著名書法家,藝術(shù)理論家

吳樹:綜觀當(dāng)代繪畫,浮躁之風(fēng)盛行,在畸形藝術(shù)品市場的鼓噪下,各種不著調(diào)的獵奇搞怪層出不窮,患嚴(yán)重藝術(shù)狂躁癥的“天才”、被操盤的天價畫家、被嚴(yán)重異化的藝術(shù)形態(tài)、毫無文化內(nèi)涵的畫作,等等。而在您的民居系列作品中,我感受到一種完全相反的沉靜與恒定——熟睡的村落、寂靜的圍院、幽暗的房屋,停擺的時針、凝固的空間、含而不露的滄桑。在這樣的生態(tài)表象之下,歷史被凝凍、時代被忽略、生命被隱蔽……然而正是這種死寂、平和所爆發(fā)的張力,讓我強烈地感受到某種雷霆萬鈞的頑強、倔強與抗?fàn)帯N液芎闷妫@一切究竟是源于您個人的性格元素還是出自更大文化層面上的體驗與思考?

余春明:大多數(shù)畫家的性格會在自己作品中有所披露。我半歲時曾經(jīng)從吊床上摔下來七竅流血,救過來以后幾乎每天鼻子出血不止。到我記事開始,就在捏鼻子止血和往肚子里吞血的感覺中長大。因為害怕死亡,我從6歲到12歲,每天早晨堅持長跑十公里,風(fēng)雨無阻。文革當(dāng)中家境不順,我窩在家里給全家人燒飯,為了學(xué)畫畫,經(jīng)常把飯燒焦,在外面受氣回家的父親見狀就一頓打或臭罵,并威脅如果我堅持畫畫就和我斷絕父子關(guān)系。

當(dāng)時我年齡太小,不懂得父親作為一家之長要維持一家人的生計多么艱難,更體會不到心思縝密的父親之所以不讓我學(xué)畫,其實是因為那個毀滅文化的時代,他擔(dān)心我讀書學(xué)畫以后會遭迫害、養(yǎng)不活自己。這些事我長大以后才明白,但當(dāng)時的性格非常倔強,即便真的斷絕父子關(guān)系,我也會堅持走繪畫的道路。就這樣,我自幼在死亡威脅、缺乏父愛的環(huán)境下長大,恐懼、躲避、對抗等畸形心理在很長的生命時段如影隨形。

到了19歲,還是文革期間,學(xué)校不上課,家里給我找了個活兒——去搬運公司拉板車。每天早晨3點鐘起床,跑步十里路到貨場,拉著500公斤左右的貨物走20公里才算完成任務(wù),每個月出滿勤能領(lǐng)全三十幾塊錢工資。我每天下午兩點鐘收工后就去找老師學(xué)畫畫,4點鐘回家燒飯,吃完飯又接著畫畫。公司發(fā)的雨衣等物件都被我賣掉換錢買畫冊、訂雜志和買材料,后來被父親發(fā)現(xiàn)一把火全燒掉了。就這樣拉了三年板車,熬到1978年,中國美術(shù)學(xué)院(即當(dāng)時的浙江美院)在江西省招3名學(xué)生,經(jīng)過考試等環(huán)節(jié)我僥幸名列其中。

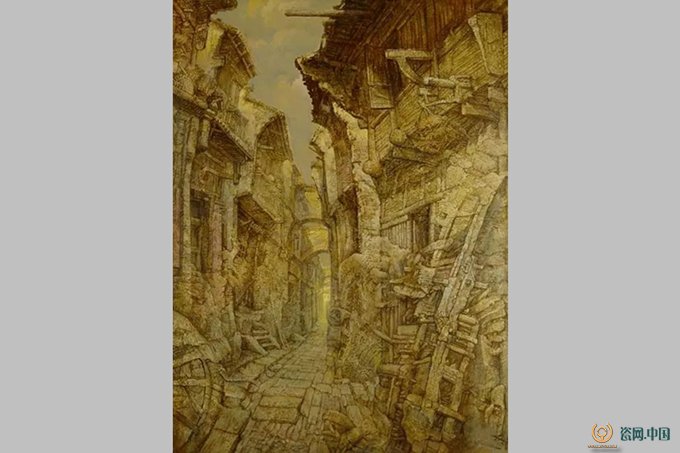

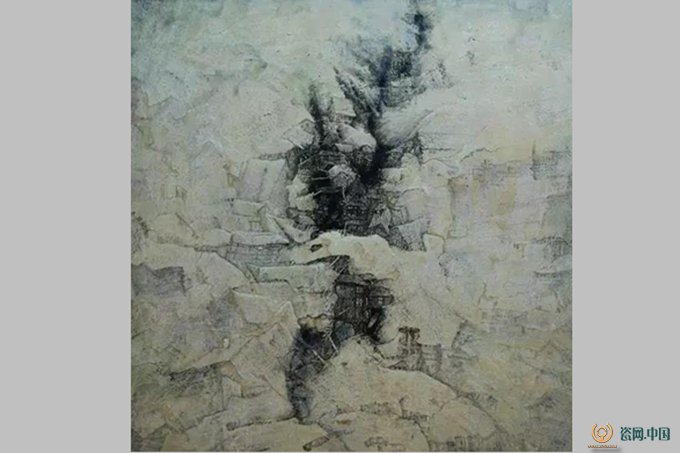

吳樹:早年采訪吳冠中先生時,他曾戲言“畫家是苦難養(yǎng)出來的”。此話不無道理,世界上由苦難造就的天才畫家不少,畢加索、蒙克,還有九次自殺未遂的明代大畫家徐渭都是。您這種個人體驗似乎與您少年時期的社會環(huán)境如出一轍,巧合之間又將個人經(jīng)歷天衣無縫地鑲嵌進(jìn)一個民族、一段歷史的客觀體里。您早期的油畫作品,無論是單體民居還是群體村落,除開冷色調(diào)的畫面和朦朧中透露出來的迷茫之外,還能明顯感覺到一種整體的沉重與壓抑。如龐大到夸張的屋頂,變形的房屋架構(gòu),擠迫的線面切割中露出狹窄的天空,這一切雖說不無刻意,卻又不失畫家缺乏安全感的自然流露,這種情緒甚至延伸到社會層面。尤其具有代表性的符號是無處不在的“裂縫”和形形色色或開或掩或閉著的大大小小的“門”。即便在你近期的作品里,這些符號也依舊存在,只是多了一層類宗教的暗示——很多畫面中經(jīng)常出現(xiàn)中心黃光。您是否想通過內(nèi)心的主觀調(diào)整,向受眾傳達(dá)某種基于歷史之上的哲學(xué)觀念和審美意識?

聚居——通道(2006年)油畫

走向明天(2006)——畫中的板車

余春明:沒錯,很長一段時間我對“裂縫”和“門”有著強烈的興趣,因為這兩樣物態(tài)不但契合我靈魂深處對命運的某種感悟,而且可以通過對它們的整體或局部描述,表達(dá)我對中國古代哲學(xué)的思考——時間、生命乃至宇宙觀等等,都在作品中被一一“畫”出來——“門”在建筑中是“空”,是通道,是希望,它對人的一生十分重要。命運之神總是將人引向各種各樣的門,從而就有了幸運和不幸的種種經(jīng)歷。比如:當(dāng)年我們這一輩人進(jìn)了大學(xué)之門,就徹底改變了命運。對于一個家族,甚至一個國家又何曾不是如此呢?“裂縫”之于我則有一種酣暢淋漓的撕裂感,時間流逝、空間解構(gòu),世間萬物都在這個過程中涅槃,正因為有了這種劇烈變化,我們才有緣期待、有機會看見另一個脫胎換骨的新世界、新生活。

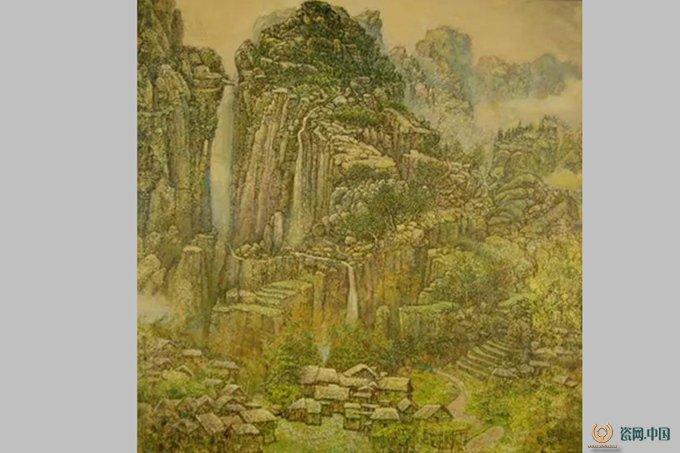

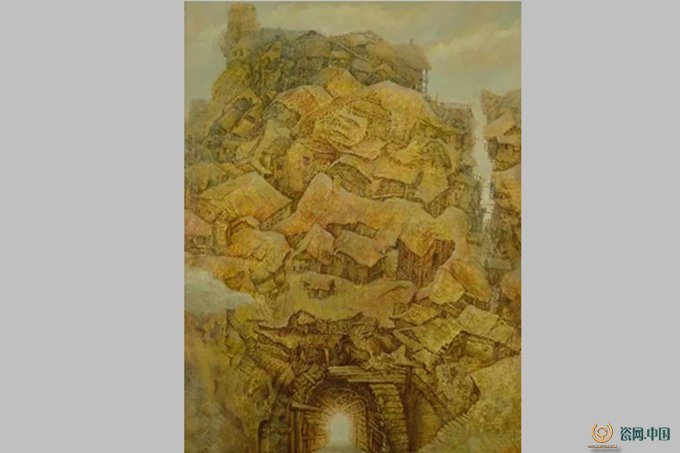

石化村系列(2010年)油畫

吳樹:無論是“裂縫”或是“門”,除去顯而易見的視覺沖擊力之外,毫無疑問也會給受眾造成不同的心理期待。“裂縫”意味著原生板塊的終極與裂變,孕育某種新體的誕生;而形形色色的“門”帶給人們的心理暗示則在幾許溫和、期待中顯露出幾分神秘與未知——推開大門,幽深、封閉的群居層層疊疊、忽遠(yuǎn)忽近,于或明或暗的色彩中飄忽不定。門里面藏著“家”還是“族”?抑或是類似紫禁城高大厚重的墻門后面那種堂皇與威嚴(yán)?

余春明:中國是一個家文化的國家,這個國家的形態(tài)是個對外封閉的圓,中心是皇權(quán),是家長。我曾經(jīng)把這種感覺定位在聚落,并加上“祖廟”、“牌坊”、“佛寺”等象征性的建筑為符號,畫出一種家族的繁衍。比如:以祖廟為中心的封閉的圓型建筑為原型,畫出中國封建社會的求心圓型的社會結(jié)構(gòu),在這個結(jié)構(gòu)中,人們?yōu)榧叶钪约易搴蟠d旺、繁延(續(xù)香火)、發(fā)達(dá)為人生之唯一目標(biāo)。我致力于傳播這個古老國家的文化型態(tài),有別于西方國家的海洋擴張、冒險、掠奪。當(dāng)今已到了全球一體化的年代,地球越來越小,已沒有未開發(fā)的疆土,也不能靠掠奪去自我拓展,地球應(yīng)當(dāng)成為人類共同的一個家,應(yīng)當(dāng)象中國的“家”文化那樣,追求和諧的環(huán)境,如同中國畫中的“空白”,生動、流通,具有和諧的秩序。

園堡的傳說(2004年)油畫

吳樹:所以,在您的故事里,雖然我常常于嚴(yán)絲合縫的結(jié)構(gòu)中感覺到窒息,但往往又能夠在油與水、光效與氣韻的流動中獲得“柳暗花明又一村”的解脫感,因為您會給人留下幾扇透風(fēng)露光的門窗或通向居外的羊腸小道。更為重要的是,其間充滿足夠強大的“氣場”,即便是在表現(xiàn)災(zāi)難的繪畫作品里,您依舊保持著對一切生靈、一切生命的從容的敬畏與禮贊。給我留下深刻印象的《地震》系列,在這方面的表現(xiàn)尤為顯著。

依舊是以民居為背景的繪畫作品——在灰白色的天地間,被置于危巖之上的竹木結(jié)構(gòu)的吊腳樓、丘陵地帶的磚木老屋,在強烈的地震過后裂縫深陷、高構(gòu)坍塌、道路阻塞……但在災(zāi)難的背景之上,您沒有渲染人們司空見慣的血跡、狼藉、豕突與惶恐,而是向人們展示出一系列百折不彎的生命象征物——雖被打斷卻仍直立于天地之間的頂梁柱、雖被震垮卻方圓不亂的斷壁殘垣、雖重心傾斜卻未失去平衡之美的村莊……這一切讓我感受到一種深植于中國民居之下的厚重根基與難言摧毀的生命構(gòu)造。您用從容的畫心向受眾表達(dá):灰白的畫面之外一定還存在大片生命綠洲,災(zāi)難過后必然會有新的生命秩序誕生。

墜落與抗?fàn)幹?005年)油畫

余春明:《地震》等災(zāi)難系列作品,是我對舊日采風(fēng)的那些地區(qū)經(jīng)受大災(zāi)后的祝福,也是我以民居為載體對生命力度的暢想與認(rèn)知。每一個民族、每一個人都會經(jīng)歷大大小小的災(zāi)難,看起來是不幸、是無常,但如何對待宿命卻彰顯出人們對自身生命價值的理解與自信度。面對同胞的死難與流離,我選擇以平和的心態(tài)去敘述生死,去減壓驚心動魄,去維護(hù)失衡后的平衡,去為生命的過程獻(xiàn)唱莊嚴(yán)的頌歌,這些內(nèi)容也是對中國民居歷史長卷的必要補充。

吳樹:兩年來,我一直在用心閱讀先生的繪畫,品味其中厚重的歷史意蘊和哲學(xué)思考,先生筆墨之間表露的人文關(guān)懷更是躍然紙上,強烈透露出一種悲天憫人的畫者精神。坦率地說我也不無擔(dān)心,如此沉重的使命感斷然少不了藝術(shù)上匠心結(jié)構(gòu)的文化鋪排,長此以往您的作品會不會形成某種固定的符號或套路?

余春明:不可否認(rèn)的是,在某些時段,藝術(shù)家由于內(nèi)心感覺的局限與僵化,會形成某種思維慣性,從而轉(zhuǎn)變?yōu)樗囆g(shù)上的程式化、符號化。但中國民居就像一部永恒的天書、一部辯證的歷史,只要你用心天天去讀、天天去思考,就會不斷地讀出新內(nèi)容、思考出新的觀點與命題。“流水不腐戶樞不蠹”,我深信只要保持一顆不斷吐故納新的畫心和對美的追求,藝術(shù)家的生命是可以在不停頓的探索與思辨中得到更新的。

吳樹:話說回來,文化符號畢竟也是藝術(shù)家們都會追求的一種自信與品位。我讀過美國硅谷亞洲藝術(shù)中心館長舒建華先生寫的評論,他說,“在有著四千年農(nóng)耕文明傳統(tǒng)的鄉(xiāng)土中國、全面走向城市化和市場化的21世紀(jì),連天安門附近的許多老四合院都面臨‘其命維新’的時代,余春明的作品必將有著史詩般的價值。”我很認(rèn)同這段話。翻閱中外藝術(shù)史,不少流芳千古的藝術(shù)大師,即便未及冠蓋當(dāng)代浮華,卻能留下一段段不朽的、藝術(shù)史詩般的作品和只屬于他們本人的文化符號。有如先生耗費大半生時間用心打造的中國古民居系列油畫,還有其中貫通中西的光影氣韻,這些都是先生留在世界藝術(shù)史上的獨特畫面與印記。同時,您也為人類建筑史留下一段生動無比的中國詩畫。

余春明:對此不敢有太多的奢望。年輕時冥思苦想追求的東西,在這二十多年的風(fēng)風(fēng)雨雨中鉛華洗盡、得失隨緣。人到知天命之年,經(jīng)歷了大半輩子的苦心堅守,由古老民居的引導(dǎo),從中國到美國,從表現(xiàn)中國傳統(tǒng)家文化的歷史內(nèi)涵到找到中國文化中的普世價值,從內(nèi)容到獨特的繪畫形式,是用我的生命活出來的。每個人的人生道路不一樣,每個畫家的畫也不一樣,但我堅信,真誠的、從生命中流出來的畫風(fēng),可以經(jīng)得起時間的考驗。

吳樹:時間讓我們漸漸談忘昨天,空間卻留給我們太多對過往的記憶,這種寶貴的生命平衡,需要若干有價值的文化符號去維系、去支撐。先生的中國民居系列繪畫如同一段段影像化的民族史、一例守真據(jù)實的文化、一首唱給上帝的牧歌。即便隨著時光流逝,那些不同年代的老屋終究退出人們的視線,但先生的文化擔(dān)當(dāng)、先生的瀝血之作,已為我們民族留下了彌足珍貴的生存記憶。

余春明:謝謝。

2016年8月20日于京寓南書房