蘇葆楨先生寫意花鳥畫,繼承了任伯年先生、張書旂先生為代表的近現代花鳥畫之菁華,在20世紀后期繼續宏揚其精神和技法并取得了卓著的成就。蘇葆楨先生歷經三十余年實踐、融中西繪畫技藝于一爐而創造出的葡萄畫,更為花鳥畫壇開拓出一片新天地。他筆下的一花一木、一石一鳥無不出自生活,更兼徐悲鴻大師教益:“古法之佳者守之,垂絕者續之,不佳者改之,未足者增之,西方繪畫可采入者融之”(1),尤其師承了張書旂先生粉彩花鳥畫法并加以發揚。蘇葆楨先生在他長達半過多世紀的繪畫生涯中,留存下了多姿多彩的作品,其卓著的成就,為新中國花鳥畫的發展留下了重要的一筆。本文試圖從三個方面對蘇葆楨先生花鳥畫藝術進行分析,拋磚引玉,作行家里手的標的。

一、藝術承傳關系的考察

蘇葆楨字子幹,祖籍江蘇宿遷,生于1916年5月7日,卒于1990年6月19日。1938年隨江蘇省立聯合中學躲避戰火遷入重慶,次年暑期考入國民政府中央大學藝術系國畫專業,師從徐悲鴻先生、張書旂先生、黃君璧先生、傅抱石先生、陳之佛先生、呂斯百先生、吳作人先生等,畫技日漸精進,作品參加全國美術展覽獲青年一等獎,深得徐悲鴻先生、張書旂先生獎掖。1944年畢業后,呂鳳子先生竭力延攬,進入江津正則藝術專科學校擔任教職,后自己創辦健生藝專。此間展轉于重慶、成都、瀘州、江津等地舉辦個人畫展,畫名鵲起。因與重慶壁山士紳楊家女兒鴻瑚女士結親,故一直留在重慶。解放后1956年,周恩來總理指示教育部在全國招聘人才,遂進入西南師范學院美術系任教。

蘇葆楨先生之父蘇老泉公是前清秀才,喜好書畫,家中收藏有一些碑帖字畫,閑時拿來欣賞。蘇葆楨先生六歲時經父親啟蒙,初試畫筆,在繪畫方面表現有很高的天賦。據蘇葆楨先生自己回憶:父親教他練字習字,臨摹碑帖,并省吃減用積錢到上海書店去郵購畫帖,左鄰右舍親友家有古畫,無論是花鳥、山水、人物,都想辦法借來臨摹。畫紙和畫筆也不講究,硬紙、毛邊紙、生宣和熟宣紙都畫,這倒鍛煉了他對各種紙的性能的適應。蘇家有薄田數畝,常年種上果蔬、花木,喂養雞、鴨、鵝等,每到收獲季節,蘇葆楨先生也和家人一起去幫忙,這令他從小就對花木、禽鳥的形象結構和羽翎顏色十分熟悉。

江蘇宿遷離歷史名城徐州很近,尊崇文人畫士的風氣頗盛,是個文物風土清嘉之地。蘇葆楨先生升到中學,美術教師余定棟先生對他影響和幫助很大。余先生是上海老畫家張律光先生的弟子,對蕭謙中、胡佩衡的山水和張書旂的花鳥畫都頗為熟悉,他給蘇葆楨先生提供了很多繪畫資料并悉心指導。在一次學校舉行的繪畫展覽上,蘇先生獲得一等獎,獎品就是一本《書旂畫集》,這對蘇先生是很大的鼓勵。加之蘇先生本人勤奮好學,到中學畢業,他的繪畫已體現出追摹張書旂畫風的特征。

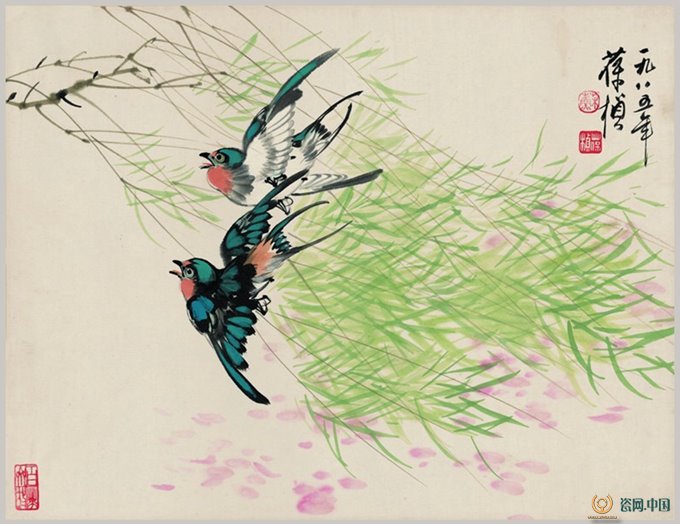

事有湊巧,蘇葆楨先生進入中央大學藝術系所聽的第一堂課竟然是張書旂先生所授,從此以后,張書旂先生和蘇葆楨先生的師生之誼保持多年。1941年,張書旂先生應美國政府之邀請到新大陸參加總統就職典禮及講學,一呆就是六年,其間還有書信往來。1947年春,張書旂先生從美國回到南京,蘇先生專赴南京參加歡迎會,當時40 多位中大藝術系的學生歡聚一堂。臨別時張先生還贈蘇先生“百鴿圖”畫片及一張他在波士頓博物館畫展時的大照片,蘇先生依依不舍地告別老師,這一別就再沒能見面。張書旂先生為浙江浦江人氏,張家以詩、禮、書、畫傳家。明代大文豪宋濂形容浦江“仙筆為屏,大江為帶”,是“天地絕秀之區”,是才人輩出之地。張書旂先生青年時廢寢忘食地習畫,是呂鳳子先生所辦上海美術學校的得意門生,他在近現代花鳥畫壇具有重要地位。徐悲鴻評他:“刻意寫生,自得家法,其氣雄健,其筆超脫,欲與古人爭一席地。”呂鳳子先生評他:“畫花似聞香,畫鳥若欲語,對形神兼備表現手法,可謂盡畫家之能事。”(2)他的書畫學不僅師承“黃筌富貴,徐熙野逸”,更對近代名家任伯年、潘椒石兩人的繪畫技法頗有把握。任、潘二人是近代南北作花鳥畫的能手,他們善于對自然加以關照,又融合自己的心靈,風格空靈明快,在繪畫上突破了前人的窠臼。不僅如此,張書旂先生特別推崇力主革新的嶺南畫派之祖高劍父的作品,認為其作品:“氣象萬千,獨出心裁,當今之世,無人能望其項背。”(3)總之,張書旂先生花鳥畫博采眾家所長但又不亦步亦趨,特別是他的粉彩畫獨樹一幟,在有色宣紙上用白粉作畫,“計白當黑”,紙與粉相輝映,顯出雅麗的風采。蘇葆楨先生在中大藝術系學習時深得張先生教益與嘉許,多年來對張先生的作品心摹手追,并發展了張書旂先生粉彩畫技法。蘇先生在在藍底或淡赭底色宣上畫孔雀,抓住孔雀炫耀其美麗羽毛的瞬間,用溝、寫、絲的筆法展現孔雀羽毛的光潔、細潤、纖塵不染及透明的質感,再配以淺紅色、淺紫色、青紫色的杜鵑、櫻花、玉蘭,或配以山石、松枝、竹枝等,其畫面山石、花卉的靈動與精妙,孔雀的神采奕奕令你感到撲面而來的鳥語花香和典雅富麗的秀麗爛漫。蘇先生在用粉調色運筆時,十分注重用粉與色的不同調配形成光線的明暗,來表現禽鳥背部、脖子部分的羽毛的鮮艷度和蓬松感,并且把粉彩廣泛用于花卉和禽鳥的表現中,用粉來提點花瓣和鳥羽,使其更加潤澤和光潔,蘇先生用粉畫各種花卉與禽鳥,一如用墨之法,濃淡、干濕、輕重、厚薄,隨意點染,有時濃化鳥之羽毛,有時展示花之精神,筆致變化萬千,效果蒼勁秀潤,風雅宜人,作品在神韻中求富麗,在艷麗中蘊藏雅靜。這一實踐,對傳統花鳥畫技法是一大推進,使傳統花鳥畫在寫意、寫實及生動性方面有了更多的表現手法。徐悲鴻先生就曾說過:“中國近代繪畫,山水不足道,所長者惟有花鳥。”從這個意義上講,蘇先生對任、張為代表的近代花鳥的繼承和宏揚應功不可沒。

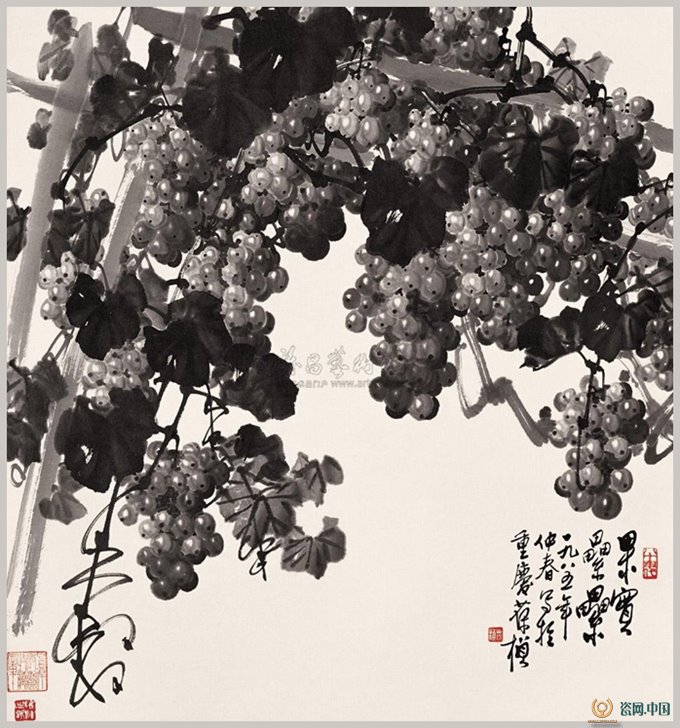

蘇葆楨作品《墨葡萄》

二、繪畫精神內核分析

在中國近現代畫壇上,徐悲鴻先生大力倡導引進西方藝術,實行中西合璧,改變明清以來中國畫特別是人物畫的弱勢,他在中央大學教學中貫注勁這種思想,引進西畫寫生法,講究不僅要對景對物寫生,還要“速寫”、“默寫”。此舉的目的在于強調對物象“形神”的準確把握,以期達到造型能力的提高。這樣訓練的結果使作品既外型準確洗練,又能淋漓盡致地發揮畫家的意旨,獲得渾然天趣、清潤秀雅的效果。蘇葆楨先生直接受教于悲鴻先生,就特別注重寫生,他在其著作中強調:“寫生是國畫學習的重要手段之一。中國畫的寫生,在于熱愛生活、觀察生活,從而熟悉生活,掌握各種對象的結構特征與運動變化的規律,而又不受這些規律的限制,通過豐富的想象,大膽地夸張取舍,用精簡的筆墨(包括色彩),描繪出瞬間的動態,”能“很自然地描繪出又真實、又概括、又得神的形象來。”(4)簡言之就是要求 “形神兼備”、“外師造化,中得心源”。蘇先生的許多作品都以寫生為基礎,從《蘇葆楨花卉蔬果白描集》中,可見蘇先生寫生的勤奮:一年四季的各色蔬果、花卉,足跡所到之處的罕見花草,無不進入他的筆下,胡豆花、鳶尾花、凌霄花、繡球花、海棠花、秋葵花、石斛花、菖蘭花、厚撲花、薔薇花、紫藤花…..無花不畫;蠶豆、茄子、蘿卜、白菜、南瓜、絲瓜、玉米、葡萄、廣柑、冬瓜、豇豆……無果不寫,這些寫生作品時間跨度達三十多年,不同的品種,不同的組合,線條流暢簡練,筆鋒飽滿圓潤,暈染濃淡適中,形象準確,布局巧妙,令人感嘆其觀物工夫的精到。蘇先生許多作品皆是“師造化”和“師心”的高度融合。以蘇葆楨先生代表作《川西三月》為例,就源自寫生。1959 年和1963年,蘇先生兩次帶學生到川西平原寫生,正值菜花飄香的季節,一望無際的金色花田里點綴著叢叢四川農家特有的慈竹,列列整齊的蜂箱擱置在田邊,勤勞飛舞的蜜蜂給暖洋洋的春日增添了蓬勃的生氣。蘇先生非常激動,把這富饒的川西景色印入心中。1974年春,四川省美協調集力量到成都搞創作,蘇先生也接到通知。到成都的第二天,蘇先生就帶上兩個干饅頭到沙河堡寫生。為了仔細觀察,他一路步行,走走畫畫,畫畫走走,由于踏入花田仔細觀察,頭上被蜜蜂蟄了個大包。回駐地后,展紙凝神,落筆如風,一氣呵成,數稿之后,巨幅精神充足、氣韻生動的《川西三月》誕生了。那黃澄澄的菜花,那青亮亮的綠竹,那活倫倫的蜜蜂,把個天府之國的陽春三月圖展現于眼前。此畫參加了當年的全國美術大展,也給畫家贏得了榮譽。創作這幅畫,對菜花由近至遠的效果的處理,體現竹竿的光潤亮度等,都借鑒了西畫的一些法理。為了襯托菜花的鮮亮,還把廣告色中的檸檬黃、中黃點寫菜花,并運用傳統中國畫的反襯法,在畫紙背面用赭色反復暈染數遍,這是蘇先生在創作思想上“立象以盡意”,在創作技法上實踐中西藝術合璧而取得的成功。

中國寫意花鳥畫在宋元以前,基本上以忠于和再現物象固有的“雍容”與“華貴”為審美意趣,而在此之后的花鳥畫,則逐步把對自然屬性的描繪與個人情感、理想、氣質相契合,追求“意”與“象”的結合、“形”與“神”的結合。如明代徐渭畫墨荷墨蟹作詩云:“稻熟江村蟹正肥,雙螯如戟挺青泥。若教紙上翻身看,應見團團董卓臍。”(5)此為借題發泄他對世態的不滿和對官僚搜刮民脂民膏的不滿。在作葡萄畫時題詩云:“半生落魄已成翁,獨立書齋嘯晚風。筆底明珠無處賣,閑拋閑置野藤中。”此乃感嘆他一生坎坷,懷才不遇,投路無門之苦。(6)然社會的變遷使每位畫家所面對的世事均不相同,鄭燮、石濤、八大、任伯年、吳昌碩、齊白石在其畫中流露的人間凡情亦各各不同。可以這樣說,成熟的中國畫都是畫家心靈的外化,反映畫家的意念、思想、修養及人格。要品評20世紀中后期的畫家作品,不能脫離考察社會的巨大變革對他們的影響,蘇先生一生數度經受了這場社會變革帶來的磨難:1938年日本人侵華令他離鄉背井、流亡入川;1951年“鎮反運動”中被誤判入獄三年;1968年文革中又因所謂“歷史遺留問題”二度被關入西山坪勞改農場,一年零四個月才放出來。但蘇先生卻把這種磨難和屈辱當成了生活對他的挑戰,他具有現代人不向厄運屈服的陽剛之氣,而不似明清文人畫家以怪異之筆顯示其落拓不拘。“自古雄才多磨難”,他頑強地擊退一次又一次幾乎滅頂的災難,始終堅守繪畫陣地。綜觀蘇先生的作品,多作于1954年到1965年、1974年到1990年這前后兩個十多年的時間之內,這意味著他每每剛剛從民族或個人的災難打擊中蘇醒過來,來不及喘息立刻就拿起了畫筆,這是怎樣一個錚錚不屈的漢子!更為不易的是蘇先生的作品始終以“真、善、美”示人,五六十年代,他畫下了人民公社喜慶豐收的場景:黃南瓜,綠絲瓜,白菜蘿卜滿籃筐,鮮活的蔬果中融進他對生活的美好祝愿;還有婁山關雄關道上的殷紅山丹,也有金橘裝滿筐葵花向太陽,還有雙蝶戲英蓉群鴨臥蓮塘,鴿子展翅飛葡萄掛枝頭,這些作品更體現了他善良的人生愿望。七十到八十年代,蘇先生的畫品更為豐富:磬綠的百合花,淺綠的臘梅花,粉紅的菖蘭花,風聲蕭蕭的墨竹,珠圓玉潤的葡萄,柳絲輕拂紫燕紛飛,珠藤垂吊白頭相依,雛菊橫斜茸雞覓食,卷丹吐蕊雄雞高亢。這些畫筆法更為圓熟,設色清秀,情調明快,構圖精致。正如徐無聞先生所言:“他(蘇先生)對生活始終抱樂觀的態度,即使經歷坎坷,仍然緊握畫筆,執著于藝術的追求。畫如其人,在他的作品里,沒有怪僻荒誕,沒有灰暗陰冷,他筆下的一切花鳥,組成一個爽朗清新、富麗和諧的世界,給人們以甜美的慰籍。”(7)給人安慰,令人忘憂,催人向上,還有什么比這更好的精神產品!“吃的是草,擠出出的是牛奶”這樣的繪畫精神內核何等崇高于慷慨!黃賓虹大師說過:“惟有高尚無邪的人品,才能確立好的畫品,畫作流露出人的思想感情、學識修養,不能有絲毫的偽裝”,(8)人高則畫亦高,蘇先生的畫正體現了他博大高尚的胸襟,對蘇先生來說,畫是他心靈上的一方凈上,畫是他珍視的物外人生,畫是他生命之泉。一切藝術創造,人格因素第一,“畫格以人格出之,人格之外無畫格,畫格以內無非人格。”(9)“畫品之高,根于人品。畫以人重,藝以道崇”(10)蘇先生平易謙和、重德向善、坦城質樸、甚至拘謹克己的性格,使他不以絕俗遁世的方式抒發個人情懷,而選擇振奮向上、同舟共濟的高尚之氣體現于畫面之中,這樣的人格和畫格令人景仰。蘇先生八十年代喜用幾方印章“百花齊放”、“鳥語花香”、“推陳出新”、“八十年代”,是蘇先生現實主義藝術主張的寫照,也是一個老畫家經歷了大波大瀾之后歸于淡泊、寧靜、簡遠人生的結晶,他以生命的沉重賦予了作品以厚實的內涵,以自我犧牲的精神奉獻出朗朗無憂的畫境。我們不能僅僅看到蘇先生作品筆墨所具有的價值,還要讀懂其歷練人生賦予畫的價值,這應該是讀蘇先生的畫必須認識到的。

蘇葆楨作品《玉羽迎春》

三、鐘靈毓秀葡萄圖

藝術長存的生命在于創新,繪畫藝術亦是如此。創新之所以不易,在于其必須“丘壑內營”,而不能機械地描繪實物,而要以心接物,借物寫心。傅雷先生曾論及繪畫創作時說:“覽宇宙之寶藏,窮天地之生機,飽游飫看,冥思遐想,窮年累月,胸中自具神氣,造化自為我有;是師法造化,不徒為技術之事,尤為修養人格之終身課業;然后不求氣韻而氣韻自至,不求成法而法在其中。”(11)這段話深刻地指出藝術作品從再現到表現的內在過程的本質,而蘇先生以其多年的藝術實踐證實了創造過程各個階段的特點。從他幼年時期起葡萄就印入心中。“幼年時期我家門外就載有葡萄樹,從春到秋發芽、開花、結實到成熟,它的生長姿態和一串串淡黃色或紫紅色的葡萄,深深印在我的腦子里。”(12)葡萄因其甘甜味美之實受人喜歡,而在蘇北鄉間,還寓有多子多福之意,所以蘇先生對這種水果珍愛有加。此后多年的習畫過程中,徐渭、吳昌碩、齊白石、汪亞塵及張書旂先生所作葡萄,蘇先生都認真研習過。傳統畫葡萄之法,有工筆個寫意兩種,工筆往往采用勾勒添色和沒骨暈染,而寫意則體現于藤子之上,采用書法筆法,象寫篆書、行書、草書,追求筆力的縱橫于揮灑自如。徐渭、張書旂所作葡萄,重在展示藤葉的疏放與瀟灑,或是借此表露個人落拓不拘的性格,對累累果實關注較少。蘇先生關注的恰恰就是前人忽略的部分,他認為應該表現那粒粒飽滿晶瑩的淺紫色或深墨色的葡萄串展示其豐盈充實之美。蘇先生以“師造化”為起點,從他存留的白描畫稿看到,1963年和1965年夏天,蘇先生就繪有多幅藤子和盤子葡萄寫生圖,畫上所題為“寫李際科老師后院葡萄”。他幾乎走遍了重慶近郊的果園,西師園子里的葡萄不知多少在他筆下留過形象,他還曾與縉云山腳下一李姓果農結下深厚感情。六十年代以來,無論走到哪里,蘇先生都想法對葡萄進行仔細觀察。他出差到北京,數度到京郊葡萄園寫生。 1986年,蘇先生兩度出訪日本,他看到日本的葡萄顆粒飽滿,串形漂亮,就準備帶兩串回國寫生,到海關時才知道,水果是不能私自帶過關的,蘇先生非常遺憾。但當海關人員的知他就是著名的“蘇葡萄”時,破例讓蘇先生如愿以償。傳統葡萄的畫法皆用“填寫法”,因而葡萄缺乏透明的質感,顯得死板,蘇先生則利用水墨和生宣中棉料凈皮紙的性能,采用“圈寫法”,用精簡的兩筆,利用墨色的淡濃和中間留出的高光,畫出帶光感和水分飽滿的葡萄,并將葡萄組成一球球富有立體感的葡萄串,表現枝頭葡萄的空間感。并且,蘇先生不拘限使用水墨畫葡萄,還運用花青、曙紅、胭脂、藤黃相調配,畫出紫色葡萄和綠色葡萄,并將紫、墨、綠三色畫出不同顏色的葡萄串,配以籃子、盤子或各色花卉。蘇先生對葡萄藤葉和藤本的處理,采用了書法的運筆,顯示其蒼勁有力和新鮮茂盛。一幅幅構圖精巧、設色秀麗、珠圓玉潤、典雅端莊的作品相繼問世。這些畫富有昂揚的時代生機,給人以蓬勃向上的活力,人們為表示對他的創造葡萄畫品的極大認同,給蘇先生以“蘇葡萄”的美譽。蘇先生認為:“昔日荒山,今日變成果園,我們應該用畫筆歌頌人民幸福的生活,歌頌農業豐收的喜悅給人以新鮮愉快的感情。”(13)這同蘇先生一貫的藝術主張時相通的。改革開放以來,蘇先生的葡萄不但為中國人們熟知,也走進了亞、歐、美等各大洲的博物館和畫廊。日本福岡市博物館館長,在一次中國文化部對外交流展覽團舉辦的美術展覽上看到蘇葆楨先生的葡萄,大為驚嘆:“用油畫來表現葡萄的光感和質感都極不容易,而蘇先生用這么簡單的墨彩就把葡萄表現得如此精妙、巧奪天工,真是敬佩!”

蘇葆楨作品《春燕》