中國非物質文化遺產傳承人暨工藝美術大師作品欣賞

——“巧奪天工”的熱貢藝術

圖1.唐卡《三十五佛》(局部) 作者:曲智 作品中“三十五佛”指常住十方一切世界的三十五佛。

圖2.曲智 土族,籍貫青海,青海省民間一級工藝美術大師。祖先是公元18世紀的著名唐卡藝人巴完(其后家族傳人如多杰卡、尕桑次成、才讓多杰、普華、贊拉、曼拉、桑杰尖措等都是歷代赫赫有名的熱貢藝術大師),拜九世班禪的畫師、著名唐卡藝術大師久美曲宗為師,在寺院度過了23年的畫僧生涯。跟隨師父先后到甘肅、四川、西藏等地各大寺院作畫25年,成長為一名技藝嫻熟、風格獨特的唐卡藝人,由于做工精湛細膩而不乏創意,其作品成為很多熱貢藝人臨摹的范本。在塔爾寺的修舊復舊工程中做出了突出的貢獻。

圖3.唐卡《文殊菩薩》(局部) 作者:更登達吉 文殊師利菩薩,梵名曼殊師利,譯為妙吉祥、妙音、普首、濡首、敬首等,顯教中常與普賢菩薩成對,隨侍釋迦牟尼佛之左右,專掌智能門。在諸菩薩中,號稱智能第一。

圖4.唐卡《釋迦牟尼和十八羅漢》(局部) 作者:更登達吉 主尊為釋迦牟尼佛,周圍是十八羅漢與四大天王。唐卡中引人注目的是哈香尊者與羯摩扎拉尊者。后者的形象是身背經篋,左手托寶瓶,右手執拂塵,這是十八羅漢中唯一的女羅漢。

圖5.更登達吉 藏族,籍貫青海,第五屆中國工藝美術大師,國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人。6歲學藝,在父親夏吳才讓的指導下勤練技藝,練就扎實的繪畫藝術技能,又師從熱貢著名雕塑大師桑杰學習泥塑。他從事唐卡繪制藝術已有40年,在傳統基礎上有所創新。主要作品有:青海文都寺壁畫20多幅,甘肅拉卜楞寺18羅漢15幅,青海塔爾寺修復古唐卡30多幅,青海隆務大寺唐卡《彌勒佛極樂世界》等。

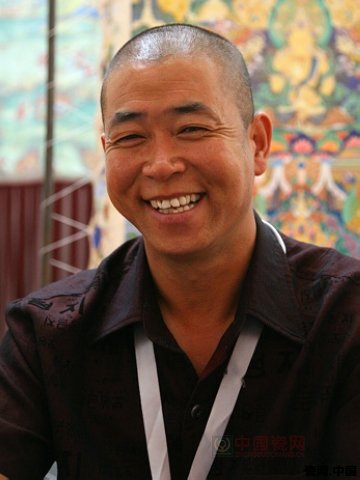

圖6.娘本 土族人,籍貫青海,國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人。從小深受吾屯上寺和下寺佛教繪畫藝術的熏陶,12歲起跟隨中國工藝美術大師夏吾才讓學藝,從事“熱貢藝術”和藏傳佛教藝術的研究工作。其熱貢藝術作品色彩飽和,任務形象千姿百態,用金技術精湛。

熱貢藝術是指流傳于青海省黃南藏族自治州同仁縣熱貢地區的藏傳佛教造型藝術,包括唐卡、壁畫、堆繡、雕塑等。熱貢藝術以藏傳佛教中的佛本生故事,藏族歷史人物和神話、傳說、史詩等為主要題材,同時也表現一些世俗生活內容。它發端于公元13世紀,早先主要在寺院內部創作和傳承;后來逐漸流向民間,成為全民參與的民間藝術。特有的宗教信教、審美觀念、造型法則、材料技法和傳承方式,使熱貢藝術具有重要的文化價值和藝術價值。

唐卡系藏文音譯,指用彩緞裝裱后懸掛供奉的藏傳佛教卷軸畫,是熱貢藝術的重要組成。在熱貢地區,唐卡主要有手繪和堆繡兩種形式。手繪唐卡以天然礦植物顏料入畫,用料考究,畫工精謹,作風細密,格調華麗。堆繡唐卡以綢緞為主要材料,先按畫稿準確地裁剪出構形用的布料,再以刺繡和填充方法縫制成有浮雕效果的畫面,或者直接黏貼成畫。兩種形式的唐卡既有共同的美學風格,又有不同的藝術情趣。堆繡工藝也用于制作寺院的幃幔、柱飾等。熱貢雕塑以泥塑為主,兼有木雕、石刻和磚雕,并多施金彩裝飾,顯得莊嚴而華美。作為藏傳佛教的載體,熱貢藝術在造型、色彩、構圖和尺寸方面,都遵守嚴格的宗教儀軌和度量經。熱貢藝術的創作群體主要集中在同仁縣的吳屯、年都乎、尕沙日、郭瑪日等村寨,通過藝人到處塑像作畫,其影響力輻射到周邊的西藏、甘肅、內蒙古、云南、四川乃至東南亞等地。

2006年,熱貢藝術入選“第一批國家非物質文化遺產名錄”。2009年,熱貢藝術入選聯合國教科文組織“人類非物質文化遺產代表名錄”。 (編輯:木木)