扇面是中國(guó)豐富而多樣藝術(shù)中的一個(gè)特殊的類別。在扇面上寫書(shū)作畫(huà),是中國(guó)乃至世界藝術(shù)史上的一個(gè)獨(dú)特的現(xiàn)象。《晉書(shū)》中所記“但言是王右軍書(shū),以求百錢可也”的故事,就表明了文人與扇子結(jié)下了不解之緣,所謂的“懷袖雅物”可以成為扇子與書(shū)畫(huà)結(jié)緣的核心內(nèi)容。

漢唐時(shí)期,以竹木為骨架,糊以薄質(zhì)絲綢的紈扇,因繪有丹青重彩而顯富麗古雅,成為中國(guó)古典藝術(shù)重要形制的見(jiàn)證;宋畫(huà)中的團(tuán)扇作品遺存至今,從中可見(jiàn)繪畫(huà)大家的風(fēng)采,是宋代藝術(shù)的重要組成;此后,隨著造紙業(yè)的興盛,折扇大量登場(chǎng),沿至明清兩代,幾乎所有的文人書(shū)畫(huà)家都有在扇面上寫書(shū)作畫(huà)的典型經(jīng)歷,從而形成了扇面藝術(shù)發(fā)展的全盛時(shí)期。而與之相應(yīng)的是,扇面的收藏也成為書(shū)畫(huà)藝術(shù)收藏中的一個(gè)重要的類別。

扇子作為納涼、擋塵、遮陽(yáng)以及禮儀的實(shí)用工具,因書(shū)畫(huà)而有獨(dú)特的魅力,因魅力之所在而有著自身發(fā)展的歷史,代代相傳,且影響所及至亞洲國(guó)家中的朝鮮、日本等地。

當(dāng)年,乾隆帝曾命禮部尚書(shū)、畫(huà)師張若靄將宮內(nèi)所藏元、明兩代折扇三百把編目作序。上行下效,此風(fēng)行于文人之間。而扇面產(chǎn)業(yè)在民間,有了職業(yè)畫(huà)商和扇莊,經(jīng)營(yíng)書(shū)畫(huà)成扇,玩扇、藏扇也蔚然成風(fēng)。

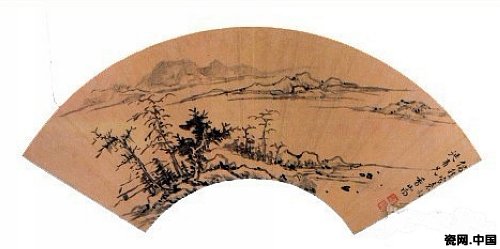

山水寄情

在中國(guó)的文化傳統(tǒng)中,自然與人息息相關(guān)。明山秀水不僅僅是美麗的自然景致,更是人們修心養(yǎng)性、寄托理想的精神家園。明清時(shí)期畫(huà)派紛繁,立意、用筆各有不同,煙江草樹(shù)、幽谷溪泉,或空寂曠遠(yuǎn),或蓊郁深邃,所描所繪都是人們心中的世外桃源。

丁云鵬 層巖競(jìng)秀圖 明萬(wàn)歷二十五年(1597) 紙本設(shè)色

題識(shí):丁酉夏日寫,丁云鵬。

鈐印:白文“南羽”方印。收藏印:“侈生”朱文半方印

丁云鵬(1547—1628),字南羽,號(hào)圣華居士,安徽休寧人。萬(wàn)歷年間宮廷畫(huà)師。工畫(huà)人物,最擅佛教題材。山水遠(yuǎn)師宋元諸家,中年受吳門畫(huà)風(fēng)影響,用筆細(xì)秀;晚年筆法粗略,樸厚蒼勁,自成一家。亦有少量蘭草及書(shū)法作品傳世。此扇為丁云鵬五十歲時(shí)所繪,圖中峰巖聳峙,溪水平流,萬(wàn)木崢嶸。高人獨(dú)立橋頭,正在欣賞壯麗的山水美景。風(fēng)格秀潤(rùn),敷色淡雅,有吳門畫(huà)派之風(fēng);墨色溫潤(rùn)、用筆略粗,又具有松江畫(huà)派之韻。

明 紙本 縱16.5、橫51厘米

惲向(1586—1655)字本初,號(hào)香山翁,江蘇武進(jìn)人。崇禎年間授中書(shū)。善山水,師法董源、巨然。侄壽平,少時(shí)曾師事之。著有《畫(huà)旨》。《桐陰論畫(huà)》有傳。

此扇畫(huà)泥金,以水墨描繪秋天的自然風(fēng)光。遠(yuǎn)山起伏,流云飛動(dòng),近處坡石樹(shù)木叢生。自題:“偶然寫意,似延甫兄,香山向”,下鈐朱文篆書(shū)“惲本初”、“道生”印二方。此幅山水采用傳統(tǒng)手法,用筆不多,遠(yuǎn)景構(gòu)圖,把自然景觀濃縮于紙上。是一件較為難得的作品。

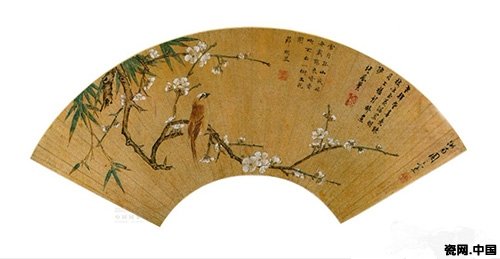

花鳥(niǎo)娛心

紅花綠葉有意,禽鳥(niǎo)草蟲(chóng)含情,花鳥(niǎo)畫(huà)在尺幅墨色之間曲盡生命之美。觀賞之余,令人市井之心稍去,田園之意漸萌。明清時(shí)期,花鳥(niǎo)畫(huà)突破了宋代院體的寫生模式,水墨寫意、沒(méi)骨花卉等技法的創(chuàng)新,給這一方天地帶來(lái)了新的動(dòng)感與活力。

任熊 花卉草蟲(chóng)圖 清咸豐六年(1856) 泥金箋設(shè)色

題識(shí):麗生兄雅正之,丙辰九月朔日,永興任熊渭長(zhǎng)。

鈐印:“任熊印信”白文方印

任熊(1823—1857),字謂長(zhǎng),一字湘浦,號(hào)不舍,浙江蕭山人,“海上畫(huà)派”開(kāi)派之祖。人物、花鳥(niǎo)、山水、走獸無(wú)一不精。尤擅長(zhǎng)人物,宗法陳洪綬而能別出心裁,筆法圓勁,形象夸張,風(fēng)格奇古。花鳥(niǎo)畫(huà)工筆重彩與沒(méi)骨寫意兼收并蓄,并吸取西洋水彩畫(huà)法,格調(diào)清新,富有裝飾趣味。山水畫(huà)數(shù)量較少,但意境開(kāi)闊,結(jié)構(gòu)宏偉,精微絢麗。此扇繪坡前草花一簇,菊花纖挺,牽牛潛藏,扶桑舒展,刺棘招搖。瓢蟲(chóng)憩息于寬葉,天蛾舞動(dòng)于花叢。雙鉤細(xì)膩,設(shè)色明麗,花葉濃淡映襯,繁而不亂。是工筆花卉中的精品。

明 紙本 縱18.1、橫54.5厘米

周之冕(16—17世紀(jì))字服卿,號(hào)少谷,江蘇吳縣人。善繪花鳥(niǎo),亦善古隸。為我國(guó)明代著名的花鳥(niǎo)畫(huà)家之一,《明畫(huà)錄》有傳。此扇面泥金,繪花鳥(niǎo)。一畫(huà)眉立于白梅枝上,雙勾翠竹掩映,畫(huà)面春意盎然。右上自題:“汝南周之冕”。畫(huà)上有張鳳翼題詩(shī):“老干含春意,疏枝吐玉花。酒闌明月上,移影臥窗紗。”下鈐朱文篆書(shū)“伯起”印;薛明益題詩(shī)“雪月孤山夜,扁舟載鶴來(lái)。暗香吹不去,一樹(shù)玉花開(kāi)。”下鈐朱文篆書(shū)“明益私印”一方。此幅色彩鮮明,運(yùn)用雙勾等技法,使主題更加突出,反映了畫(huà)家高超的藝術(shù)造詣。

容影隨性

在文人畫(huà)的美學(xué)思想中,圖寫人物當(dāng)以精神氣質(zhì)為首,外形的真實(shí)與否反在其次。明清時(shí)期的人物、肖像在一段時(shí)間的沉寂之后,紛紛突破前人成規(guī),從民間繪畫(huà)和西洋繪畫(huà)中汲取營(yíng)養(yǎng),形成了新的藝術(shù)潮流。陳洪綬的人物風(fēng)格奇古,個(gè)性張揚(yáng)。“海上三任”則將人物審美引向世俗,開(kāi)啟了近現(xiàn)代人物畫(huà)的新風(fēng)。

陳洪綬 攜杖觀畫(huà)圖 明 泥金箋設(shè)色

題識(shí):老蓮洪綬畫(huà)于師子林。

鈐印:“章侯”朱文方印

陳洪綬(1598—1652),幼名蓮子,一名胥岸,字章侯,號(hào)老蓮,別號(hào)小凈名,晚號(hào)老遲、悔遲,云門僧等,浙江諸暨人。技法全面,人物、花鳥(niǎo)、山水無(wú)一不精。花鳥(niǎo)兼有工筆、寫意兩種風(fēng)格,造型生動(dòng),賦色古雅,意趣盎然;山水筆法蒼潤(rùn),頗得元人遺意;人物尤工,多取材于歷史故事,形象古樸而頗見(jiàn)夸張,富于強(qiáng)烈的個(gè)性氣質(zhì)與獨(dú)特的審美意趣,被稱為“高古奇駭”。此扇自畫(huà)其在蘇州獅子林作畫(huà)時(shí)的情景。背景簡(jiǎn)潔,造型生拙,用筆尖細(xì)、流暢,轉(zhuǎn)折、頓挫間充滿變化,墨色濃淡相間,風(fēng)格古雅。

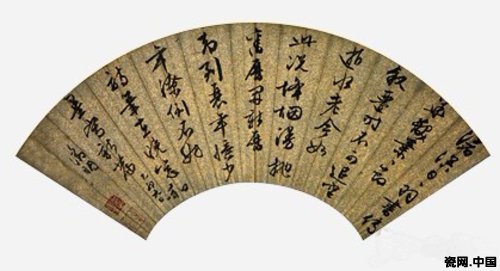

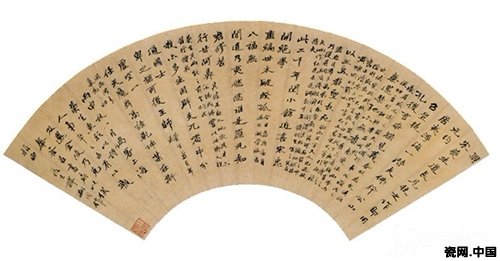

詩(shī)文詠志

文人墨客以吟詩(shī)作賦的方式表達(dá)自己對(duì)生活的感悟,書(shū)法不僅是其載體,也是藝術(shù)化了的詩(shī)章。勾、提、點(diǎn)、捺,飛白、頓挫之間寫出了形意之美,也張揚(yáng)了書(shū)寫者的個(gè)性與激情。館閣體代表著莊重與規(guī)范,行、草書(shū)體現(xiàn)了唯美與自由,碑學(xué)隸法與金石篆體的流行則意味著尋求突破的探索與嘗試。

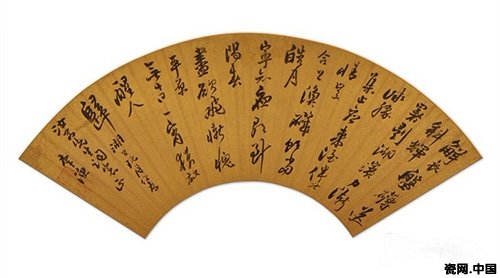

文徵明 行書(shū)七律詩(shī)扇 明嘉靖三十四年 灑金箋

題識(shí):滄溟日日羽書(shū)傳,華發(fā)蕭蕭節(jié)敘遷。時(shí)不可追空逝水,老今如此況烽煙。漫拋舊歷開(kāi)新歷,卻到衰年憶少年。潦倒不妨詩(shī)筆在,曉窗和墨寫新篇。乙卯元旦。徵明。

鈐印:“文徵明印”白文方印、“衡山”朱文方印

文徵明(1470-1559),初名璧,字徵明,后以字行,改字征仲,號(hào)衡山居士,江蘇長(zhǎng)洲(今蘇州)人。文師吳寬,書(shū)學(xué)李應(yīng)禎,畫(huà)宗沈周。書(shū)法初師李應(yīng)楨,后學(xué)宋元,又上溯晉唐,博取精華。諸體皆佳,尤精楷、行,與祝允明、王寵并稱“吳中三家”。此扇行書(shū)自作七言律詩(shī)《乙卯元旦》一首。用筆圓轉(zhuǎn)而不乏骨力,字跡流美而不至甜膩,瀟灑秀逸而不失法度,溫潤(rùn)和美,儒雅穩(wěn)重,頗得晉唐書(shū)法的風(fēng)致。

近代 譚嗣同 縱22.5厘米,橫49厘米

譚嗣同(公元1865-1898年),字復(fù)生,號(hào)壯飛,湖南瀏陽(yáng)人。早年入新疆巡撫劉錦棠幕,后入貲為江蘇候補(bǔ)支付,又經(jīng)徐致靖薦,任四品卿銜軍機(jī)章京,與林旭、楊銳、劉光第等參與新政。戊戌變法時(shí)與康廣仁等五人同時(shí)遇害,史稱“戊戌六君子”。有《仁學(xué)》、《莽蒼蒼齋詩(shī)》、《寥天一閣文》、《遠(yuǎn)遺堂集外文》、《石菊隱廬筆識(shí)》等,合編為《譚嗣同全集》。《清史稿》有傳。

清 李漁 縱17厘米 橫57厘米 灑金箋

釋文:解衣盤礴送斜暉,暑剴湖濱力漸微。勝集止應(yīng)來(lái)酒伴,世情豈合上漁磯。飲當(dāng)皓月寧知夜,歌到陽(yáng)春盡欲飛。慚愧平原無(wú)十日,一宵猶放醒人歸。 湖上玩月作,為汝翁先生詞宗正,李漁。

李漁(公元 1611-1679年 ),字笠鴻、一號(hào)笠翁,浙江蘭溪人。少時(shí)游歷四方,交接名士,晚年由南京遷杭州,居西湖旁,家設(shè)劇班,常往達(dá)官貴人名下演出。善為通俗文學(xué),主張人物情節(jié)要真實(shí),盡量采取街巷之語(yǔ)入戲。所著戲劇小說(shuō)頗多,尤精譜曲,有才子之譽(yù),世稱李十郎。有《比目魚(yú)傳奇》、《古笑史》、《資治新書(shū)初集》、《十二樓》、《合錦回文傳》、《連成璧全集》、《無(wú)聲戲合集》、《憐香伴傳奇》等。詩(shī)、文、詞、雜著有《一家言全集》,其中《閑情偶寄》尤為士林傳誦。《清史稿》有傳。

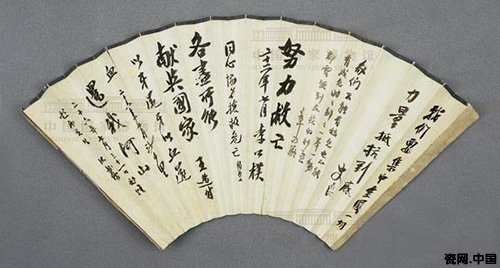

現(xiàn)當(dāng)代 長(zhǎng)19厘米

1936年5月,沈鈞儒、鄒韜奮等響應(yīng)中國(guó)共產(chǎn)黨建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的號(hào)召,在上海發(fā)起成立了“全國(guó)各界救國(guó)聯(lián)合會(huì)”,提出停止內(nèi)戰(zhàn),建立全國(guó)統(tǒng)一政權(quán)共同抗敵等一系列政治主張。救國(guó)會(huì)的成立及其主張得到中國(guó)共產(chǎn)黨的高度評(píng)價(jià)。

救國(guó)會(huì)成立后,做了大量卓有成效的工作,成為抗戰(zhàn)爆發(fā)前夕國(guó)統(tǒng)區(qū)抗日運(yùn)動(dòng)的一面旗幟,但也因此引起國(guó)民黨政府的恐慌。1936年11月22日深夜,國(guó)民黨政府以“危害民國(guó)”罪在上海逮捕了沈鈞儒、章乃器、鄒韜奮、李公樸、沙千里、史良、王造時(shí)七位救國(guó)會(huì)領(lǐng)袖(史稱“七君子事件”)。隨后將他們關(guān)押于江蘇高等法院看守所。

由于“七君子”在押期間健康受損,國(guó)民黨當(dāng)局請(qǐng)當(dāng)時(shí)在蘇州享有盛名的祖?zhèn)髦嗅t(yī)陳起云為其診治。陳起云敬重“七君子”的民族氣節(jié)和不屈不撓的斗爭(zhēng)精神,多次前往看守所為他們?cè)\病。1937年7月抗戰(zhàn)全面爆發(fā),在社會(huì)各界的壓力下,國(guó)民黨政府于7月31日被迫釋放“七君子”。陳起云喜出望外,前去迎接,并請(qǐng)“七君子”題詞留念。七人欣然命筆,留下了這件珍貴文物。他們的題詞分別是:

史良:我們要集中全國(guó)一切力量抵抗到底;

章乃器:我們不能有私見(jiàn),也不能有成見(jiàn),時(shí)時(shí)刻刻一舉一動(dòng)都要顧到民族的利益;

李公樸:努力救亡;

鄒韜奮:同心協(xié)力,搶救危亡;

王造時(shí):各盡所能,獻(xiàn)與國(guó)家;

沙千里:以牙還牙,以血還血;

沈鈞儒:還我河山。

扇子正面是由李公樸夫人張曼筠繪制的一幅山水畫(huà)。