箋,紙也。一般把篇幅較大的紙張稱為紙,而把制作精良、尺幅較小的紙稱為箋。箋紙,也稱詩箋、信箋,是專指以傳統的雕版印刷方法,在宣紙上印以精美、淺淡的圖飾,作為文人雅士傳抄詩作或書札往來的紙張。

中國古代特別是明朝之后,文人雅士多有題詠唱和之舉,隨著雕版、印刷技術的改進,他們所用的紙張也逐漸講究起來,素紙已經不能滿足這些人的需要,于是或自己設計、或請一些畫家幫忙,繪制一些簡單的圖案,在上面題詩或者把詩抄在上面請別人唱和,以收賞心悅目、圖文并茂之效,這就是箋紙的來歷。

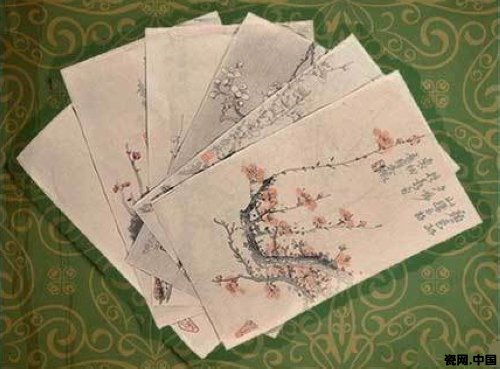

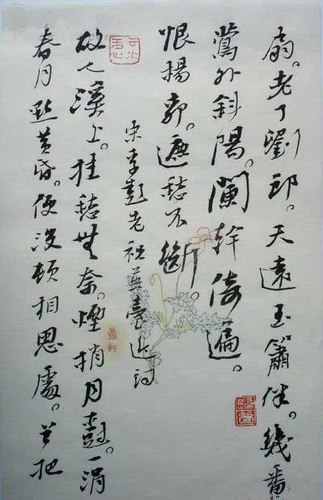

箋紙,雖尺幅不大,卻集詩詞、書法、繪畫、篆刻于一體,具有國畫的韻味。每一枚箋紙,堪稱一幅微型的國畫或是鐘鼎彝器的拓片。或清新淡雅,或古樸凝重,使得人們在閱讀詩詞或書信的同時得到一種視覺上的美感,因此,備受文人雅士的喜愛。

現代的人已無詩詞雅興,寫信都用鋼筆圓珠筆和機器制有光紙,所以箋紙在市上已絕跡,或作為高雅品在旅游定點玻璃柜中。

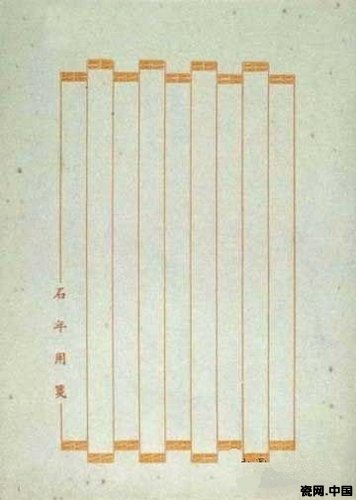

民國以前,古人寫詩唱和,或公私書信往來,都用國產手工制紙,以毛筆書寫。普通箋紙上印有八條紅線,俗稱“紅八行”,這類箋紙、信封都已定型,市面上的南紙局、文具店都有出售。但是有的文人學士,以為市井俗品承載其文翰,有傷其雅潔之美,乃自制箋紙,以標其高雅不入俗流。如清末翰林杜彤,所用信箋皆由愛竹齋畫店用梅紅紙刷印,名家畫梅;也有在箋紙上印以漢瓦周壺或銘文者,古香古色;還有以各種色彩,或雕版印制成山水花鳥等圖樣,故統稱之為“彩箋”、“花箋”、“錦箋”等美名。若將彩印箋紙輯成圖冊,則稱其為“箋譜”。如《十竹齋箋譜》《北平箋譜》等等。

《北平箋譜》,是魯迅和鄭振鐸二人合作的結果,魯迅還為之寫了小序,序首曰“鏤像于木,印之素紙,以行遠而及眾,蓋實始于中國。”魯迅是喜歡收集箋紙的,可惜《北平箋譜》完成的時候,他已經去世了。

一般的私人定制信箋,上面印有其使用者的姓名或者別名、齋號,例如:石年。

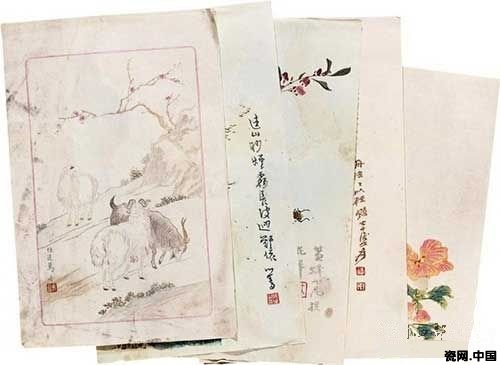

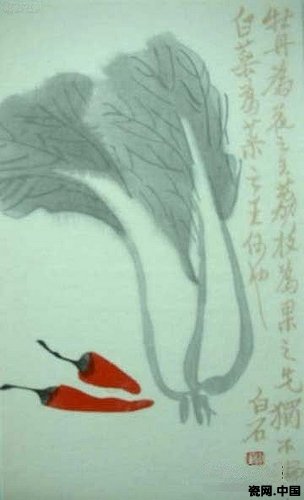

齊白石蔬菜箋,木刻水印,饾版(即套色彩印),北京榮寶齋出品。

古鐘鼎紋箋紙,木刻水印,單色,揚州云藍閣出品。

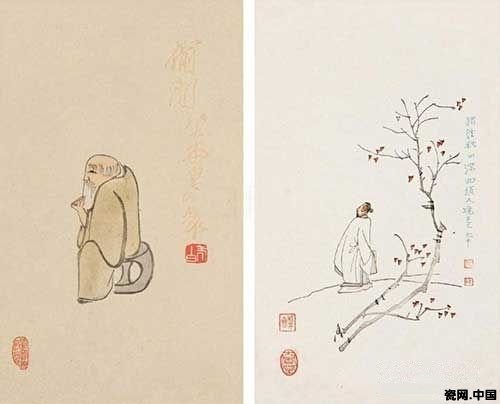

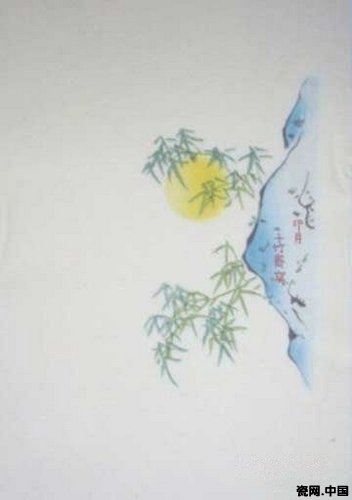

十竹齋“入林箋”之一:印月(套色彩印)。

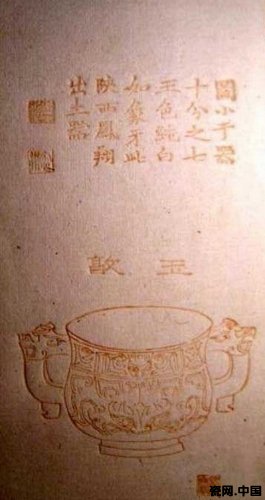

民國時期的古器皿箋,單色拱花技術,觸摸之下也有凹凸的浮雕感覺。

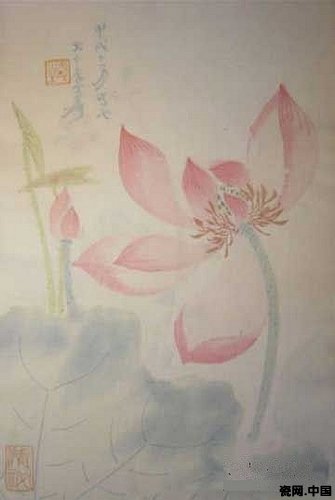

張大千的荷花箋,套色彩印。

一張書寫好的箋紙,用的是上海朵云軒的蘿變軒信箋。