中國硯史發(fā)展到清以至近、現(xiàn)代,硯的形制、雕琢更為多樣,成為集繪畫、書法、詩文、雕刻于一體的文房珍品,是中國硯史的高峰期。這期間涌現(xiàn)出諸多制硯高手,如顧二娘、王岫君、陳端友等。一般認(rèn)為,顧二娘是清代制硯第一人,而陳端友則是中國近、現(xiàn)代最為杰出的制硯大師。陳端友作品體現(xiàn)了近現(xiàn)代硯雕的文人意趣、審美追求和藝術(shù)風(fēng)格,陳端友制硯是上海博物館藏硯的主要部分,共計(jì)35方,其一生制硯的精品俱為館藏。

圓雕肖形硯

琢硯象物是圓雕肖形硯的特征,硯的功用已不再重要,重要的是把一塊硯石琢成什么來表達(dá)文人的意趣。這些硯中,再現(xiàn)真實(shí)的生物或者古文物是其主要的藝術(shù)成就,端友刀下的蕈、甜瓜、竹節(jié)、螺螄、桑蠶、知了、池塘、古錢、古鏡,無不逼真肖形、活靈活現(xiàn),洋溢著自然的勃勃生機(jī)。

竹節(jié)端硯 徑15.2-16.3厘米 厚3.3厘米

硯身為一段橫向砍下的竹根,截面稍作琢磨為硯面,背面則蟲蛀斑斑,傷痕累累,側(cè)面的竹皮也已干枯開裂,頗有殘破之象。其硯盒也做成竹根狀,下部根須叢生,宛如天成。將此一節(jié)竹形硯置于竹根盒或取出,其過程與結(jié)果皆妙趣橫生。有“常熟陳端友制”長方印。

陳端友的藝術(shù)靈感來自他的生活實(shí)踐和歷史感悟。無論海天旭日,還是螺、蟬、魚、龜,無不仔細(xì)觀察體會(huì),生動(dòng)還原;古鼎古鏡,也再現(xiàn)出古物的精神。陳端友極其擅長把握自然物體的細(xì)微之處,被鋸后竹節(jié)的糙面、銹蝕殘破的古錢、池塘戲水的九龜?shù)龋粔K塊頑石在他的刀下演化成充滿靈氣的生物。

在制硯的同時(shí),陳端友還很重視硯匣的制作,他認(rèn)為,匣與硯幾乎同樣重要,竹節(jié)硯的匣是竹根,蟬形硯的外套是一只大一號(hào)的蟬,而松蕈硯寄生于一段樹根。硯和匣相得益彰也是陳端友制硯的一大特征。

古泉端硯 長19厘米 寬16厘米 高3.5厘米

硯身為一堆方出土的古錢,只在中間琢出硯堂,以留其用。古錢或銹蝕殘破,或粘連疊壓,或錢文清晰,摹寫出土之物無出其右。硯左下側(cè)某件古錢上刻“常熟陳端友制”款,旁有“詞硯齋藏”方形印。

清代中晚期,乾嘉學(xué)派風(fēng)行文壇,這是一門講究訓(xùn)詁考據(jù)的經(jīng)學(xué)派系。以金石學(xué)考證古代歷史、文獻(xiàn)、器物等是乾嘉學(xué)派的重要理論基礎(chǔ)。金石學(xué)的盛行,引導(dǎo)文人研究古物,摹刻金石、瓦券、泉幣、古鏡之風(fēng)日盛。此風(fēng)之流傳延至清末民國,陳端友除了這件古泉端硯外,另有一件古泉硯以及吉金硯和鏡硯等,都是摹寫古物,反映了時(shí)代風(fēng)尚。

螺螄端硯 長18.5厘米 寬17厘米 高3.5厘米

藝術(shù)構(gòu)思與古錢端硯相似。正面是一圈粘連的螺螄,圍出中間的硯堂。螺螄縱橫交錯(cuò),互為犄角;或緊鎖厴口,或厴口微起,或從殼中探出大半個(gè)身子。硯背則著力描繪養(yǎng)育螺螄之水,水流分為數(shù)股,回旋激蕩,氣勢洶涌,數(shù)枚螺螄不能自持,有隨波逐流之虞。正面一角外側(cè)的一枚螺螄上有“常熟陳端友制”陽文篆書款。

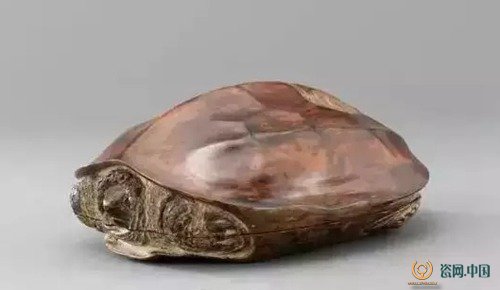

九龜荷葉形端硯 長17.7 寬15.6 高3.2厘米

此硯系用端石琢成,外配樹根制的龜形硯匣,硯正背面雕刻一幅九龜戲荷塘圖景,周邊以重疊密布的荷葉將其融合成統(tǒng)一的造型整體。在布局上,中間的大塊空間既作為池塘,又是磨墨的硯堂,同時(shí)空疏的池塘與硯邊交相錯(cuò)雜的荷葉對比,顯得疏密有致,虛實(shí)相間。九龜出沒于殘荷敗葉間,龜或從荷下探出龜首;或潛至葉底,只在水面露出細(xì)細(xì)的龜尾,給靜謐的荷塘帶來無限生機(jī)。另外,用龜戲荷塘這種較為少見的題材來表現(xiàn)鄉(xiāng)間野趣,亦別具一格,說明作者平時(shí)十分注意觀察生活中的細(xì)小事物,并能自如地將自然景物的生動(dòng)情態(tài)再現(xiàn)于刀下。

此硯的雕琢技藝高超絕妙,荷花的嬌柔、蓮葉的殘破、龜背的鱗甲等都刻畫得惟妙惟肖,富有質(zhì)感,顯示出作者卓越的寫實(shí)能力。九龜硯是陳端友29歲時(shí)開始設(shè)計(jì)制作、前后歷時(shí)30多年,他總是隨身攜帶,反復(fù)研究,力求達(dá)到盡善盡美之境,最后終于完成這方嘔心瀝血的代表作。可惜在他制作硯匣時(shí),未及全部完工就被病魔奪取了生命。

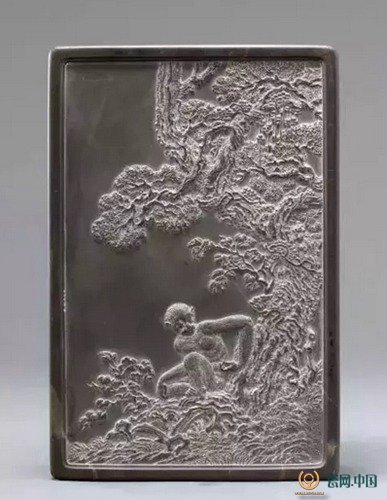

浮雕肖形硯

除了把硯制成與實(shí)物相似的圓雕肖形硯外,陳端友還致力于在平面上通過淺浮雕的技法摹刻實(shí)物。呈現(xiàn)在長方形或圓形硯上的實(shí)物形象或?yàn)槿墓盼铮驗(yàn)樯瘾F、水鳥等,無不精妙肖形,形神兼?zhèn)涠糁觥?/span>

井田猿猴端硯 長19.4厘米 寬13厘米 高4.6厘米

硯作長方形,井字形墨池。硯背淺浮雕山猴嬉戲圖。山猴毛發(fā)遍身,長臂撓癢,顧盼生姿。周圍老樹彎曲,古藤纏繞,雜木叢生。畫面的右下角有:“乙亥初夏端友作”陽文篆書款。乙亥為1935年,是陳端友到余家謀生的第一年。硯的左側(cè)有題銘:“峽畔聽嗁聲,一片墨云初濕。疑哭夔巫深處,有碧陰低入。前身應(yīng)是白虹仙,舊夢堪追。割得半崖濃翠,孕乾坤于悒”“好事近”,有“詞硯齋主”款,“素庵”陽文篆書方印。“好事近”為詞牌名。

陳端友生平

陳端友(1892-1959),名介,字介持,江蘇常熟王市人。出身貧寒,少年喪父,由他的伯父推薦往揚(yáng)州“問古齋”碑帖店為學(xué)徒。其師張?zhí)绞翘K州雕刻碑帖和石硯的行家。1912年隨師遷至上海,七個(gè)月后,張?zhí)饺ナ溃渥訉⒌赇伣慌c陳端友經(jīng)營,不諳經(jīng)營之道的陳端友勉力維持,五年后關(guān)門停業(yè)。1917年冬起,便在家中制硯,后參加“海上題襟館金石書畫會(huì)”,結(jié)識(shí)了吳昌碩、熊松泉、商笙伯、賀天健、張石國等書畫名家,并求學(xué)于任伯年之子任堇。與書畫家的往來提高了陳端友的藝術(shù)修養(yǎng),使他能吸取中國傳統(tǒng)繪畫的表現(xiàn)手法,在硯雕中體現(xiàn)繪畫的藝術(shù)境界。

由于閉門制硯難以謀生,大約從1935年起,陳端友受中醫(yī)名家余伯陶之聘,為其制硯。解除生計(jì)之憂的陳端友,全身心投入到硯的創(chuàng)作中,這期間所制的硯皆為陳氏硯雕中的精品,尤以古錢、竹節(jié)、鏡硯、蟬硯等為代表作。1949年以后,陳端友曾任上海文史館館員、華東藝術(shù)專科學(xué)校工藝研究員,著名的九龜硯便是在這期間完成的。1953年九龜硯參加北京舉行的“第一屆全國民間工藝美術(shù)展覽會(huì)”,引起轟動(dòng),并入選圖錄。