硯臺不僅是書寫工具,也是可藏可賞的藝術品,一個書齋玩伴。

酷愛硯臺的紀曉嵐,曾在一方螭紋端硯上寫下廣東巡撫和庵先生贈與他家鄉“特產”端硯的經過,將這方硯大大夸贊了一通。清代一位蘇州知府吳云也深愛端硯,他曾在一方有“活眼”的端硯上寫下“無上神品”和“平生秘珍",足見其對這方硯臺的珍愛程度。明清兩代,藏硯賞硯之風盛行,在硯臺上銘刻文字成為文人雅好,他們或抒發感情,或記錄一段故事。

除了文人題銘之外,還有一些硯臺的”打開方式“也出人意料,沒有一份說明書,還真不知道古人是怎樣使用的。西漢時期,墨塊小如丸藥,當時每方硯臺都配有一個研石,將墨丸碾碎,類似于搗藥。有一方明代鏤空雕花銅暖硯,青銅制成,四周雕花,分為上下兩層,上層研墨,下層可放置熱炭。這樣,即便在冬天,人們也不用因為墨汁凝結而頻頻研墨了。

硯臺收藏有兩次高潮。一次在宋代,隨著文人階層的壯大,人們逐漸對文人專屬的硯萌發強烈的興趣。時人搜羅各朝古硯,尤以六朝、唐代的名人用硯為甚。 另一次在清代,古硯收藏被納入宮廷典藏范疇。乾隆四十六年完成的《兩清硯譜》即是宮廷古硯收藏的梳理與總結。而在民間,則有大文人高鳳翰、紀曉嵐分別編寫的《硯史》、《閱微草堂硯譜》大量刊行。民國至現代,古硯收藏也為人們所看重,其中尤以機構收藏為精。兩岸故宮、上海博物館、天津博物館、首都博物館、廣東省博物館、安徽省博物館都有大量精品館藏。

東漢臥虎蓋三足石硯

蓋上雕有臥虎,虎作回首狀。東漢時期在圓餅形硯的基礎上,發展出三足硯,充分展示了漢代工藝美術“深沉雄大”的氣勢美。用“奇葩”二字形容它,是因為,這樣在硯蓋上雕琢一只小動物的硯式是極為少見的。

唐龜形澄泥硯

澄泥硯是我國四大名硯之一,為陶硯,用經仔細淘洗、過濾的細泥加堅固劑做成坯塊,風干后雕琢為硯形,燒制而成的。澄泥硯具有良好的耐磨性,不易滲水。產地主要在北方。此龜形澄泥硯產于古虢州(今河南省三門峽市靈寶市開方村。)

北宋張思凈造抄手澄泥硯

硯為抄手式,硯底刻行書三行:“己巳元佑四祀姑洗月(三月)中旬一日,雕造是者,籮土澄泥,打摸割刻,張思凈題 (花押)”。據華慈祥介紹,抄手硯易于隨身攜帶,流行于宋代、金代。

明陳洪綬銘抄手端硯

這方硯最重要的是陳洪綬的題銘,他是明代最為著名的畫家、書法家之一,其書法骨氣洞達,遒勁有力而又流暢自然。硯左側有行草書銘:“吾身與子惜如玉,慁之金谷則取辱。”款落“老蓮”。端硯為中國四大名硯之一,出自廣東肇慶,最初出現于唐代,在明清時期最為流行。

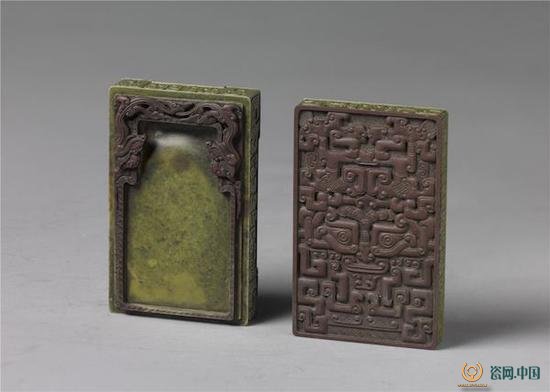

清康熙御制雙螭紋松花石硯

雙色松花石,長方形。硯為綠、紫雙色,墨池兩端巧色琢高浮雕螭紋。不同于前一方端硯的簡潔,這方硯臺雕工繁復精致,硯蓋更是滿工雕琢,說明已經并非傳統文人的審美,而是清宮技藝的傳統。松花石出自松花江流域,位于滿清龍脈附近。因而,這種硯臺為皇帝用來獎掖大臣,激勵他們為穩固江山根基服務。

清雍正丁未年著錄硯

硯名“田田”原意指蓮葉盛密狀。《樂府詩集·相和歌辭一·江南》云:“江南可采蓮,蓮葉何田田。”后引伸為蓮葉。田田硯著錄于高鳳翰《硯史》摹本第九,追求自然天作,有超凡脫俗的意趣。在高鳳翰編纂的《硯史》中便有這方硯臺的拓片,可見其在當時便為主人所珍藏。“著錄硯”最為珍貴的一點也是它的來源清晰、流傳有序。

清丁敬銘二十八宿端硯

這方硯的精彩之處需要一一細數。首先,這是金石學的浙派鼻祖定丁敬銘刻并收藏過的硯臺。到了道光年間,為廣東硯學家何傳瑤所藏。清末,這方硯臺又流傳到了金石大家、當時的江南文壇領袖吳大澂手中,被稱為“愙齋所藏第五硯”。身世傳奇之外,這方端硯的石材也堪稱頂級。硯上共有28個“活眼”。在端硯中,石上有眼即為佳品,而此硯之上,石眼錯落有致如流星雨,故而得名“二十八星宿”。同時,硯身密布的云紋雕刻也與“星宿”很好地配合,人工雕琢與自然造化相得益彰。

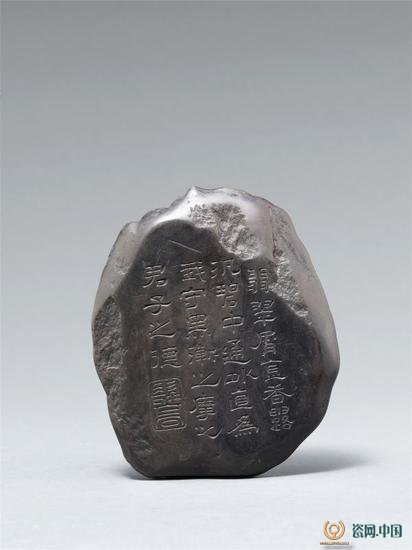

清嘉慶甲子年(1804)紀昀銘螭紋端硯

這方端硯是廣東巡撫贈予大學士紀曉嵐的。端硯出自廣東肇慶,其上的文字闡明硯臺來歷之外,還寫出了它的珍罕之處:首先,端硯中的老坑石在當時就已經極為稀少,因而益顯珍貴。殊為不易的是:此硯呈紫色,上有魚腦凍、金線,為端硯佳品。紀曉嵐晚年集硯成癖,著成《閱微草堂硯譜》。當時,這方端硯的到來讓他歡喜不已,也被收錄在硯譜之中。

二十世紀上半葉 陳端友制筍形端硯

這方端硯的硯身為一段縱向剖開的毛筍(又稱毛竹筍),藝術構思與瓜形端硯相似,筍的表面自上而下琢出層層迭迭布滿直條紋的筍殼和逐漸粗壯的側芽,筍殼已有剝損,露出部分鮮嫩的筍體;圓而突起的側芽已招蟲蛀,蛀洞妙化為不規則的硯堂,硯堂的四周順勢凹下以為蓄墨。硯背為毛筍的剖面,由于不似竹根般堅實,故剖面干凈利落,前端是層狀的筍殼,竹節同向彎曲,由上而下漸次疏落,與硯面呼應。硯的后側有“端友手制”陽文篆書方印。而木制硯盒也與硯臺完全相稱,為一個圓雕毛筍。

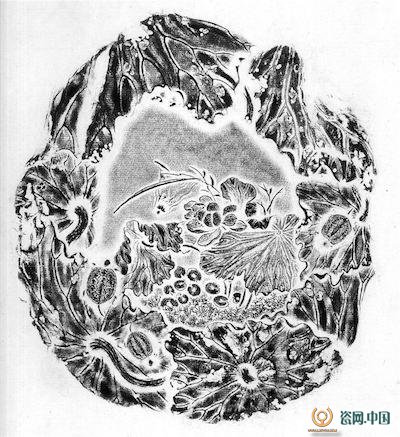

二十世紀下半葉 陳端友制九龜荷葉形端硯

在這方面硯臺上,陳端友將他的工匠精神發揮到了極致。在1922年到1959年的37年間,他一直隨身帶著這方硯臺,有靈感了便刻上幾刀。但直至去世,都沒能夠完工。

硯正背面雕刻一幅九龜戲荷塘圖景,周邊以重迭密布的荷葉將其融合成統一的造型整體。在布局上,中間的大塊空間既作為池塘,又是磨墨的硯堂,同時,空疏的池塘與硯邊交相錯雜的荷葉對比,顯得疏密有致,虛實相間,構思十分巧妙。在殘荷敗葉間有九龜出沒,龜或從荷下探出龜首;或潛至葉底,祇在水面露出細細的龜尾。給靜謐的荷塘帶有無限的生機。

更值得驚嘆的是:癭木硯盒。硯盒極似烏龜,龜首、龜足內縮,龜背已琢出龜甲,某些龜甲已刻紋樣,但因陳端友去世,余下的工藝就延宕下來。在硯盒內部,陳端友甚至還刻出了烏龜骨骼的形狀,可見這位制硯大師對完全“寫實”技藝的追求。

(編輯:木木)