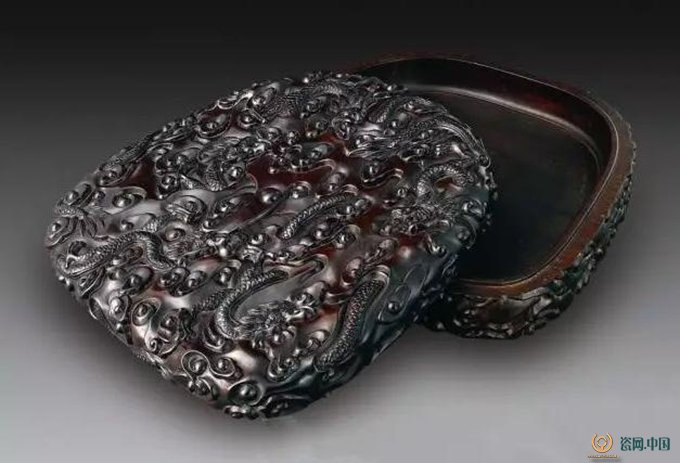

清 紫檀硯臺盒

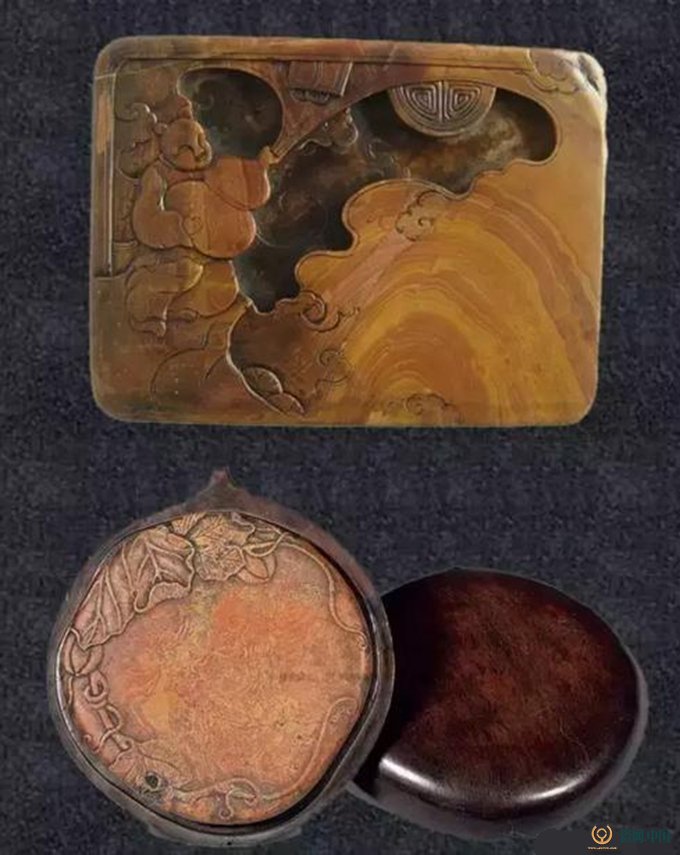

烏木硯臺 紅木盒

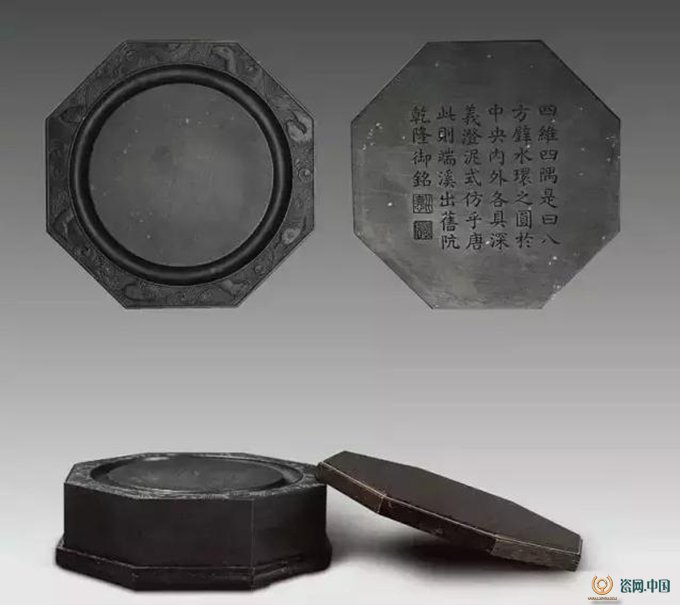

云龍紋硯臺

清 蟠桃形紋硯

清 象牙硯臺

歷代文人文房四寶之首——硯臺

在大多數人的印象中,硯臺自古以來只是文人書案上默默無言的配角,然而事實上,歷代文人卻把硯臺奉為文房四寶之首。

文人大家蘇軾,“平生以文為業,硯為田”。十二歲時的他,在地里挖出一塊石頭,其父謂之“天硯”,授予蘇軾。而這般兒時的激勵,成為東坡先生一生縱橫文壇的起點。此后他賞硯、藏硯、刻硯、贈硯,成為千古代表性的“硯癡”。

古人是這樣評說的:“論文房四寶者,必云筆墨紙硯……唯筆不能耐久,所謂老不中書,紙置久則酥脆,難于使用,墨陳則失去膠性,而易于散碎,均難久蓄。唯硯性質堅固,傳萬世而不朽,歷劫而如常,故硯之留千古而永存者。”

硯,文人最親近,也是最生活攸關的用具。多少鴻篇巨著、奇書名畫,都起于這方寸之間。作為書齋案頭朝夕以對的文房之寶,硯在利于使用之外,更承載著文人的審美情趣和內心觀照。一方硯,凝聚出先賢的格調與精神。

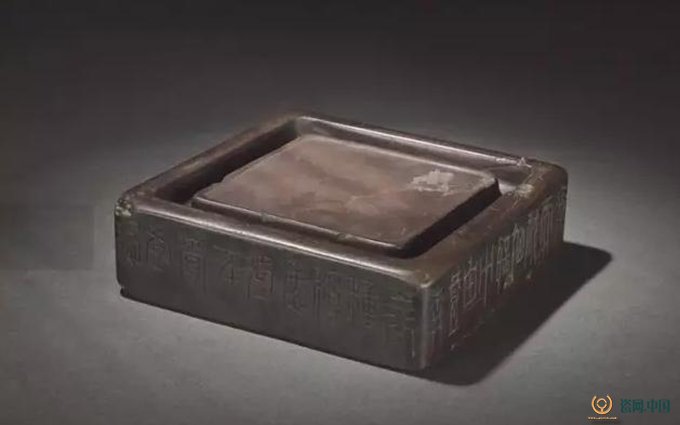

古代文人,格局廣大,樸素唯真,他們認為硯既是實用之物,就應當以宜用為上,繁縟花俏的過度雕飾,未免有本末倒置之嫌。

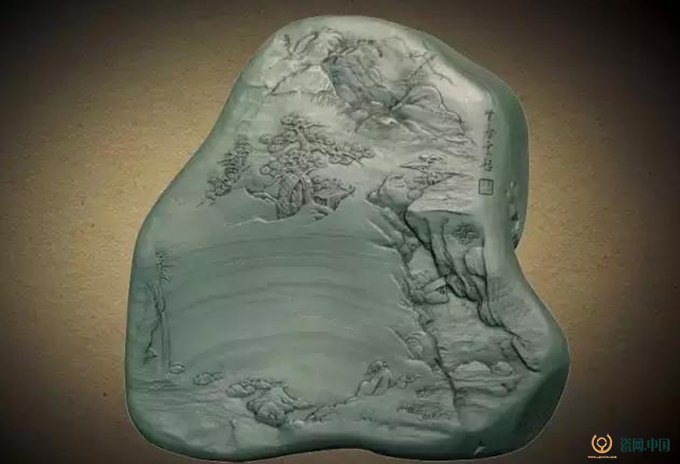

所以關于硯的形制,米芾說道:“士人尤重端樣,以平直斗樣為貴,得美石無瑕必先作此樣。”硯的好壞與石質有直接關系,對于那些天生麗質的的石材,自然無需多做雕飾。其色其紋,天狀地設,外形洗練,則為至美。

當今書畫愛好者中少有使用硯臺磨墨取墨汁的人,因此硯臺的實用價值也逐漸被人們淡忘。

然而磨墨自有兩大好處:

其一,磨墨所得墨汁油潤,不損傷筆毫;

其二,古語有云“研磨心性”,磨墨的過程不僅是得墨汁的過程,更是氣定心平,靈思乍現的過程。

硯石文化是一種生態文化,

也是一種心境藝術,

或稱之為發現美的藝術。

中華名硯,它們既有人工雕刻之精美,又有大自然鬼斧神工創造之靈秀。一塊絕妙的硯石,那是億萬年的造化,水火輪回,妙造天成,尤其是硯石上的石品花紋,更是妙不可言。可謂“一硯一世界”,“一景一奇觀”,宇宙神奇盡在硯中。