毛筆游商

毛筆游商

浙江和江西兩地的毛筆游商規模

在如今的義烏或者其他地方,那些挑著貨郎擔子走鄉串戶的游商們早已企業化網絡化,成為坐商;但在毛筆之都江西文港鎮,游商們仍然在支撐著一個很有前途卻又做不大的行業。

除了景德鎮的瓷器,江西還有一種世界聞名的傳統物產,那就是自東漢末年即開始制作的毛筆,生產地也在一個鎮子上——江西文港鎮。

“華夏筆都”文港以傳統游商方式做毛筆生意,盡管艱苦,但創業成本低,適合內地農民創業。然而,毛筆與其他的中國傳統的工藝品一樣,就其材料特性而言,都以“山川自然之物”為主導,一方面氣候、自然環境的變化在改變其性能;另一方面,工業化潮流也會沖擊其生產方式,文港鎮正面臨著繼承與創新的兩難處境。

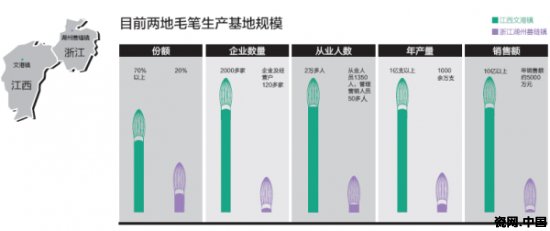

從浙江湖州善璉鎮到江西文港鎮,中國毛筆制作中心的地域漂移,是沿海和內地產業更替的縮影。如今善璉鎮做湖筆的人已經不超過2000,而文港卻有著從業規模超過2萬人的游商大軍。

對商人來說,游商從來不過是創業初階。文港人會是最后的游商嗎?

“筆都”游商

自1991年開始到深圳推銷毛筆,王建平一直在南方各城市輾轉,北京是他的第7站,現在一年能做過百萬的生意。每年暑期他會回家做筆,他家的作坊是文港鎮2000多個毛筆作坊之一。

從北京中國文聯的樓里出來,在大門口的傳達室向那個有點倨傲的門房道完謝,王建平和記者一起坐上了去四季青的公交車。他41歲,來自文港鎮,在北京推銷他的 “吳云輝筆莊”毛筆已經快兩年了。

文聯是王建平推銷毛筆的重點單位。那里有中國書法家協會、美術家協會等機構,那些協會的主席、副主席們在各自的行當里很有影響力,對他的毛筆生意來說,那些人是來自專業界的“意見領袖”。

這跟他把毛筆送給北京各大美院和藝術系的知名書畫家——尤其是書法家“試用”是一個道理。如果這些人對筆的質量表示滿意,通常會向學生們推薦。這樣一來,當王建平把筆攤擺到教室門口,生意就不會差。“讓最專業的人試筆,生意才做得開。”他說。

自1991年開始到深圳推銷毛筆,王建平一直在南方各城市輾轉,北京是他的第7站。王建平在中央美院、清華美院、人民大學等院校以及琉璃廠、潘家園、地壇公園擺過攤。相比之下,高校里的客戶更為集中。

在四季青的一間窄小的出租房里,堆著成箱的毛筆。王建平逐一給記者講解它們的用料及特性。筆性的判斷是很專業的事情,它首先取決于筆頭上使用的材料。“盡管毛筆很多人在用,但不懂筆的人很多,包括書畫家也不懂。”在他看來,那些初學書畫的人,起碼應該知道,狼毫并不是指大灰狼的毛,而是黃鼠狼的尾毛;羊毫也不是蒙古草原上的綿羊毛,而是江浙一帶的山羊毛。在毛筆的產品系列中,占比重最大的是兼毫——將狼尾和羊毛按一定比例混合,再輔以豬鬃、尼龍絲等襯毛制作而成。光看筆桿,毛筆可謂五彩斑斕,有竹木、牛骨的,也有有機玻璃、陶瓷、景泰藍的,其中以福建產的紅湘妃最為名貴。

王建平拿出幾支筆桿上只有七個淚斑的毛筆對記者說:“這叫‘七仙女’,要賣到兩千多元一支。”訂筆者也讓人意想不到,是歌手謝霆鋒。王建平的客戶五花八門,從書畫名家到歌手、演員、地產商都有,可謂形形色色。

工業化潮流也會沖擊其生產方式,文港鎮正面臨著繼承與創新的兩難處境。

就絕對利潤率而言,毛筆的利潤是很可觀的,從江西發出500元的毛筆,在北京賣到1500元甚至2000元是正常的。但毛筆并非暴利行業,這是一樁很難有規模效益的生意。“毛筆生意做不大。在文港,一年能賣到300萬的筆莊沒有幾家。”王建平說。

個中原因,首先在于毛筆是純手工制作的,工序繁復,從選毛、齊毛、脫脂開始,制作工序細算起來有100多道,單人產量不高。王建平17歲開始在筆廠當學徒,到現在,每年暑期還會回家做筆,在岳父、妻子的協助下,每周能做筆頭大約500多個。“做筆的人心要靜,情緒的起伏都會影響毛筆的質量。”

在如今的文港鎮,真正愿意學毛筆手藝的年輕小伙子不多,那些手藝好的筆師,大都是20世紀50年代出生的一代。

做不起規模的另一個原因是,手藝門檻很高,但投資門檻卻很低。很多文港游商都聲稱他的毛筆工藝是出自祖傳,事實上并非如此。在如今的文港,制筆的專業分工已經很明確,一部分人專做筆頭,另一部分人專做筆桿。一些腦子活絡的年輕人,往往是東家買筆頭,西家買筆桿,然后在桿上刻上自己的筆莊名字,就往全國各地賣去了。“這是一個捷徑,但這樣的毛筆,質量往往很不穩定,也就不能真正做出一個筆莊品牌。”王建平說。

王建平一年能做過百萬的生意。他家的作坊,是文港鎮2000多個毛筆作坊之一,在從業規模超過2萬人的毛筆游商大軍中,他已經算是成功者。

“筆都”漂移

在毛筆游商大軍中,早已難見浙江人的身影,他們也很難把人力資源吸引到一個經濟產出不那么高的傳統手工行業,產業漂移為新的“華夏筆都”文港鎮的青年們實現了創業商機。

長江流域的冬天很陰冷,制筆頭是“水作”(做筆桿叫“干作”),要赤手下水,很多文港筆師入冬后都不做筆了。當然也有些人很勤奮,在文港鎮南灣村一幢坐落在稻田中的磚瓦樓房里,徐文輝、徐文虎兄弟正在冷水槽里梳理一個個黑糊糊的大筆頭。就他們所知,徐家的毛筆手藝在祖父那一代就有了。

除了賣毛筆,這兩個85后的年輕人,還憧憬著另一件事。他們計劃,等過了年,就去北京做書畫生意。“文港有很多人做這個發了財,”徐氏兄弟對記者說,“現在毛筆已經不能換畫了,你知道那些畫家還喜歡什么嗎?”對于尚在構想中的藝術品生意,徐氏兄弟并打算用現金啟動,他們的創業種子是毛筆和家里那幾件“祖傳”的瓷器。