第一次見到徽墨是在書法家金鑫家中。他從書桌上抽出一個古樸的木箱,就如多拉A夢取出百寶袋。木箱才一打開,一股清新的氣味就充盈了整個房間。木箱中的墨塊全部取出后,居然擺滿了兩米長一米寬的書桌。金鑫看著這琳瑯滿目的墨后低頭湊上前深吸了一口氣,似乎有說不出的滿足。

“這是八十年代上海曹素功墨廠頂級油煙101,這是七十年代胡開文墨廠的松煙墨……”金鑫每聞過一塊墨后,就拆開包裹著墨塊的油紙讓我看墨塊底部的標簽,狀若心急的新郎在掀新娘的蓋頭,又如小腳的老太太翻開手帕包裹的銀元。以前只看過名為《聞香識女人》的電影,這次卻有幸見到聞香識墨的表演。

當油紙掀開后,屋子里發出一陳驚呼。金鑫點了點頭似乎很享受這驚聲尖叫的感覺。

“原來墨可以這么美!”當看到掀開油紙的墨塊上露出精美的圖案后,滿屋子的人紛紛起來擁向書桌,爭先恐后地掀油紙。金鑫這才反應過來,原來這些老墨才是引起驚聲尖叫的主角。“別掀,慢點,讓我來!”這回,驚叫的主角變成他了。那驚恐的表情,就如同新郎官看到新娘的蓋頭被人掀開。

油紙被掀開,畫卷展現眼前,每一塊單獨的墨,都是一場情景劇:陶潛臥松、太白醉酒、東坡泛舟;而每一套墨的組合,則是一套連環畫:西湖四十六景、棉花耕織圖、百川赴巨海、眾星環北辰……

這些墨都是二十年前金鑫愛屋及烏的結果。看到這些唯美的徽墨后,我覺得我有必要第八次去皖南了。前七次都是游皖南山水,這一次只為尋徽墨余香。

徽墨不僅是書寫的工具,更是表達文人情懷的信物。因而根據使用者的不同,會被制作成不同的造型。

曾經制墨工,累卻體面

混在一幫著沖鋒衣,大包小包的游客中一起走出黃山火車站。他們擠上面包車朝黃山方向進發,我騎著自行車沿著新安江順流而下——很多人來黃山,都是沖著黃山而來。而我這一次要拜訪的徽墨則在黃山市下屬的一個區——徽州區。以前,徽商興盛時,徽州是整個皖南,甚至安徽的代名。如今徽派文化難以望黃山項背,于是二者的主從關系便自然而然易位。

墨廠位置不像我想象中的那樣置身于一條悠長的古巷中,而是在車水馬龍的主干道上。迎接我的不是留著白胡子的老頭,而是穿西裝的小青年。看到我走進來,他放下手上的書本,從電腦椅上起身迎接:“我還以為你起碼要在40歲以上呢!”

“我也沒想到你這么年輕!”在我印象中,做徽墨這種傳統工藝的藝人也是老古董,見到徽墨傳承人后,我對徽墨的印象又顛覆了。迎接我的青年名為吳寶文,是這家名為徽堂曹素功墨廠的少當家。言談中得知,平時拜訪墨廠的人通常都是一些“老古董”,所以才有了他一開始的意外。

吳寶文去作坊中喊他父親去了,我拿起他剛才看的書解悶。明代方子魯著《方氏墨譜》!看到書名,剛才我對徽墨顛覆了的第一印象稍許歸位。

幾分鐘后,吳寶文回來了,說父親剛剛正在錘墨,洗手后便來。話音剛落,一位面相和身材都很富態的中年大叔跨進門來。看到我老遠地就伸出手,完了手又縮回去說:“手上的墨還沒有洗凈,抱歉!”

進來的大叔,名叫吳成林,是這家墨廠的創始人。1972年,年僅18歲的吳成林正待業在家。一天,他聽歙縣胡開文墨廠做制墨工的父親說那兒在招臨時工,就欣然前往應聘:“當時沒有傳承人的概念,只想找一份糊口的工作。在墨廠工作,雖然每天和墨打交道,比煤礦工人還臟;要掄鐵錘打墨,比鐵匠還累。但起碼不用日曬雨淋,還算很體面。正好父親在胡開文墨廠制墨,子承父業是很自然的想法!”于是,吳成林就開始在父親眼皮底下工作,上陣父子兵,就像現在和兒子一樣。

曹素功的粉絲

1986年,一直勤于鉆研的吳成林在研習了很多古墨譜后,希望能在墨廠嘗試新工藝,恢復某些古墨的研制。但是礙于墨廠的體制無法開展,再加上自己在墨廠干了整整13年,頂著技術骨干的光環,但是卻一直端著臨時工的飯碗。于是吳成林決定自己做老板,把書本中與古人的交流成果在自己的作坊中展現出來,于是,便有了徽堂曹素功墨廠。

看到吳成林遞過來的名片上曹素功三個字,我開始迷惑了。曾聽書法家金鑫聊起過,他當年為了尋訪曹素功墨,去了好幾趟上海墨廠。

“曹素功不是改成了上海墨廠了么?”

“此曹素功非彼曹素功。我們徽堂曹素功墨廠和那曹素功墨廠沒有任何關系,但是又和曹素功脫了不干系!”聽吳成林解釋后我才恍然大悟:曹素功是清代歙縣的制墨大家,與汪近圣、汪節庵、胡開文并稱徽州“四大墨王”。特別是曹素功,把徽墨推到了上海、蘇州一帶,為徽墨帶來了巨大的榮譽,因而有“天下之墨推歙州,歙州之墨推曹氏”之稱。

但是1949年后,曹素功墨莊被公私合營后改成了上海墨廠。改革開放后,很多制墨藝人開始自己制墨后,清代的“四大墨王”的金字招牌就成為了cosplay的目標。于是,不僅僅是曹素功,各種名號的胡開文、汪近圣墨廠紛紛涌現。

吳成林因為一直是曹素功的粉絲,于是自然而然地扯曹素功這張虎皮做大旗。不為山寨,只為了表明自己的陳營,走的是徽墨曹素功文人墨這個流派。

吳成林說,南唐時歙州人李廷珪用黃山松煙,新安江水制出來的墨“拈來輕、嗅來馨、磨來清”,“豐肌膩理、光澤如漆”,因而受到南唐后主李煜的賞識,被召為墨務官,以后徽州地區的墨工都以李廷珪所制的墨為宗,走的都是文藝路線。特別是像曹素功這樣取仕未果的文人投入到制墨業中來。徽墨漸漸從學究用的文房工具,成為寄托文人情懷的信物。

“文房,代表的是中國人的情懷,贈友一錠墨、一方硯,不僅僅是墨和硯這么簡單。墨上留的畫,硯上刻的字,是思想的結晶。所以,你來我往,互贈文房其實就成為了文人之間思想交流的方式。”在吳成林眼中,徽墨不是用來書寫的,是用來產生共鳴的。

一、原料是徽墨品級的根本。先參觀的是倉庫,推開一作坊的木門后,昏暗的房間里堆滿了密密麻麻的蛇皮袋。蛇皮袋里邊放的都是炭黑。制徽墨的炭黑有松煙、油煙、漆煙等幾種。制炭黑的原理和農村燒土灶時產生鍋底的原理差不多。先在山上造一個肚大口小的煙窯,就是制徽墨的第一步,造窯。第二步,煉煙。砍伐松油肥膩、粗壯的古松在窯肚中點燃,煙冷卻后就形成煙煤附著在窯壁上,從窯壁上刮下煙煤就成為了松煙。“因為現在的徽州已經成為城市,所以生產徽墨時,造窯和煉煙這兩道工序都外包了,現在我們一般都直接從外面購買炭黑。但是因為原料都是工廠化生產,追求多快省,質量就可想而知了。還好我在上世紀九十年代時囤積了不少松煙、油煙,現在我制造高檔的書畫墨時,一般都只能用這些老料!”說到徽墨生產,吳成林最頭疼的就是原料問題,原料是他唯一不能控制的,也是徽墨品級的根本。

二、和膠杵搗聞香。原料生產好了后,就開始和膠:父子倆齊上陣,一個把洗凈去雜的松煙倒入鐵鍋中,一個入明膠,當鍋內溫度升高后,融化的明膠包裹著松煙時,父子倆一人一根木棍在鍋里攪拌,就像做包子時和面。“治大國如烹小鮮,和膠時就像做包子!”吳寶文從鍋里拿出墨泥放在案板上搓揉之后,一個直徑一厘米左右的墨餅出爐了,這些油光錚亮的墨餅擺在案板上,就如同一排剛出爐的巨型蕎麥包子。“蕎麥包子”到了隔壁的杵搗車間則寫意得多:門口放著一只煤爐,爐子上放著一只鐵鍋。鍋蓋揭開,“蕎麥包子”霸氣外露。師傅把加熱后的墨餅放在杵臼上,邊杵搗邊根據制墨種類的不同撒入不同的“作料”:加入麝香、丁香等藥汁,甚至加入金箔。隨著杵搗聲聲,藥的香味,金的奢華慢慢入墨。

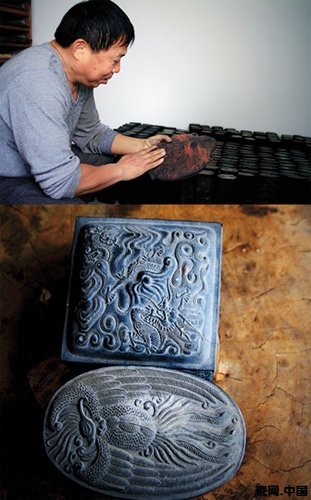

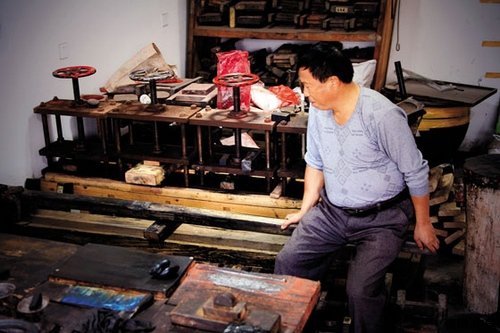

三、錘打成型入墨模。接下來就到了制墨過程中最辛苦、最臟但卻是最關鍵的環節:成型。只見師傅拿起一塊加入香料的墨餅放在大木樁上,左手扶著撕下的面餅,右手掄起雷神托兒般霸氣的鐵錘開始敲打。“如果說和膠時是在和面,杵搗是在炒菜,那到成型時,師傅就改行了,不做廚師做鐵匠了。鐵百煉才能成鋼,我們做墨也有句行話‘輕膠十萬杵’,錘打得越多,炭黑到墨的進化越徹底!”吳寶文在師傅邊演示時邊點評。待錘打得差不多了,吳成林就從背后的木架上取出幾個墨模。在天平上稱好重量后把墨餅填入墨模后,再壓緊,墨就成型了。如果說前面幾步拼的是體力,那這一步玩的就是審美。

四、墨錠是用來把玩的。以前讀書是達官貴人才能享受得起的。那些讀書人讀書時,要么有書童做伴,鋪紙磨墨;要么有美人在側,紅袖添香。書童墨完墨、紅袖添完香,公子就開始揮毫潑墨了,書童和紅袖無聊了,就可以把玩墨錠打發時間。所以,讀書人自不必說,即便是伴讀書童,添香紅袖,都有不弱的文化功底,墨潛移默化的作用功不可沒。墨對于文人墨客來說,把玩的意義甚至要大于書寫。因而在成型這一步上,絲毫馬虎不得。而成型,墨模是關鍵。自進入制墨這一行開始,吳成林就愛模成癡。幾十年來收集來的各個時期的老模具竟然多達幾百塊,有很多清朝、民國時期的珍品。珍貴,是因為那都是古時徽派木雕藝人們精心雕刻的。如今,盡管吳成林聘請了當地木雕藝人根據老款復制了很多模型,然徽派木雕整體式微,新模終究無法與老模媲美。只有在做一些特質墨時,吳成林才會請這些老模具出山,用他們來給出廠的徽錠打上“墨徽”的烙印。