清乾隆嵌寶石鎏金銅香熏 法國私人收藏

《離騷》“余既滋蘭之九畹兮,又樹蕙之百畝。畦留夷與揭車兮,雜杜衡與芳芷。冀枝葉之峻茂兮,愿—時乎吾將刈。”屈原以澎湃的激情一連用了“蘭”、“ 蕙”、“留夷”、“揭車”、“杜衡”、“芳芷”六種香草烘托了高貴之靈魂的純潔。香的馥郁來自感官體驗升騰精神愉悅。發現并利用香料貫徹整個中國古代社會生活,成為古代物質文明的一個組成部分。古人對于香料除了直接以嗅覺品賞外,更致力于焚香器具的發明和制作。漢代的博山爐是熏香器具的代表。博山爐內部中空以焚香,香煙繚繞,似云霧蒸發,如處仙境,應和當時黃老之術。唐代佛教盛行,爐器作為供養禮佛之具,熏香風氣亦行于民間。至宋代熏香愈盛,有“點茶、焚香、掛畫、插花”文人四藝之稱,為一般人應有的修養。入明清,宣爐為香具之翹楚。

明灑金宣德爐

在明清兩朝的中產階級家庭香爐是必備的生活用具,焚香除了禮佛敬祖外更是生活品質的象征,而在文人的燕居中,賞玩爐器,品評香篆,尊為雅事。如屠隆《香箋》:“物外高隱,坐語道德,焚之可以清心悅神…… 隨其所適,無施不可品”。皓月清宵,香煙隱隱繞簾,更是情調浪漫的構成元素,如冒襄《影梅庵憶語》寫道:“寒夜小室,玉幃四重毾登毛(左右結構音dēng,毛毯之意)重疊,燒二尺許絳燭二三枝,陳設參差,堂幾錯列,大小數宣爐,宿火常熱,色如液金粟玉。細撥活灰一寸,灰上隔砂選香蒸之,歷半夜,一香凝然,不焦不竭,郁勃氤氳,純是糖結。熱香間有梅英半舒,荷鵝梨蜜脾之氣,靜參鼻觀。”宣爐制作于明宣德年間。宣德三年(1428年)初,宣宗接受泰國王刺迦靄進貢的數萬斤精煉銅,俗稱“風磨銅”。宣宗為改善郊壇、太廟以及內廷陳設的鼎彝祭器,于三月初下旨工部和禮部官員鑄造鼎彝。禮部尚書呂震會同各臣尊旨從《宣和博古圖錄》、《考古圖》以及宮內所藏的宋代汝官哥鈞定諸窯名瓷中選取典雅式樣117種為摹本,鑄造供祭祀用禮器和陳設器,其中有用于實用焚香的爐,稱其為宣德爐。宣德爐的基本形制是敞口,方唇或圓唇,頸矮小而細,扁鼓腹。款識多在爐外底。款識多為“大明宣德年制”、“宣德年制”、“宣德年”等,書款為沈度所書。另有年號款以及私人堂齋款,如“玉堂珍玩”、“樂琴書以消憂”、“光風霽月并置”、“松月侶”等,顯示文人悠游于琴、書、清風、明月之風雅。宣德爐造型多姿,爭奇斗艷。最常見的是蚰龍耳爐、獅頭耳爐、缽盂爐、壓經爐等。明代呂震編撰《宣德彝器圖譜》詳細記述了各種宣德爐的器形。把玩宣德爐除了鑒其形、考其工、品其款字外,爐身的色皮最妙,也是賞玩的耀目之處。色皮是人工用天然礦物染料經過多次的涂色和烘烤才將色料沁入爐體,歷經歲月與爐體的銅色渾然一體相得益彰。

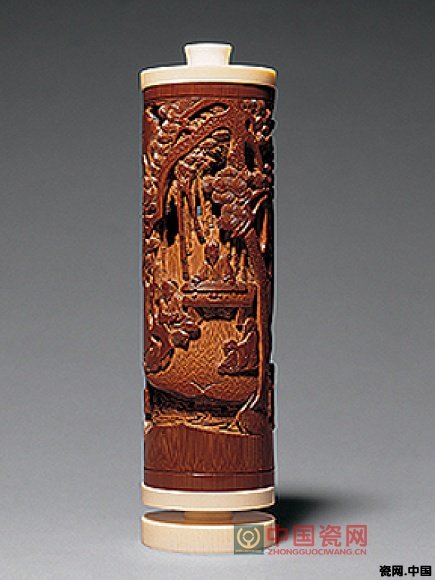

清康熙 顧玨制竹林七賢圖竹香筒

明清焚香雅玩有一種細筒狀,專門用來燃線香的用具,稱“香筒”,就是:“截竹為筒,圓徑一寸或七八分,長七八寸者,用檀木做底蓋,以銅作膽,刻山水人物,地鏤空,置名香于內焚之,名曰香筒。”。香筒因為制作精鏤細雕,題材富書卷氣,不僅可以焚香更可案頭陳設。馮夢龍在《桂枝兒》有兩首詞對香筒的形制和功用非常迷人的描述:“香筒兒,我愛你玲瓏剔透。一時間動了火其實難丟。暖溫溫,香噴噴,攏定雙衣袖。”“香筒兒,有一段湘妃的豐致,那一個妙人兒開動了你的玉肌,眼兒泄露了多少香和氣。把兩頭兒拴住了,中間插一支。到那火褪香殘也,這一點熱烘烘直到底。” (編輯:木木)