故宮博物院收藏的各類宜興窯制品將近400件,其中屬清宮舊藏者所占比例很大。這些宮廷紫砂包括茗壺、茶具、文房清供、花盆等器物,世間罕見,外界絕少看到。他們的制作技藝代表了紫砂陶藝的最高水平,工藝之精湛,技巧之嫻熟,氣質之脫俗無人能及,與市井茶肆中流行的大眾用品有著天壤之別,也高出社會上一般的文人用器。

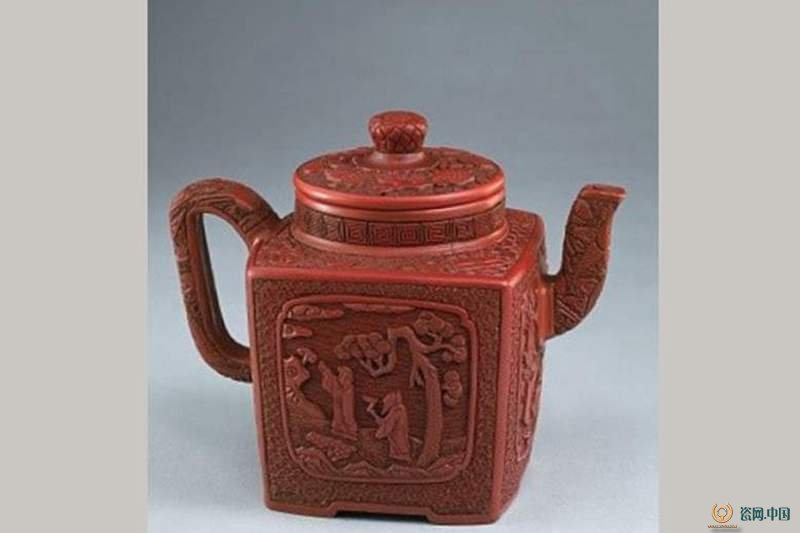

宜興窯“時大彬”款紫砂胎剔紅山水人物圖執壺,明晚期,通高13.2cm,口徑7.6cm。清宮舊藏。

壺為紫砂胎,方體,圓口,曲流,環柄,壸門足。通體髹紅漆,雕山水人物紋樣。壺體四面開光,內刻單線回頭天錦和方格“卍”字地錦,分別雕刻松蔭品茗等山水人物圖案,開光外刻龜背錦紋。壺蓋面與肩部雕飾吉祥雜寶紋,蓋鈕雕作蓮花形。壺柄與流口雕飾飛鶴流云紋。壺底髹黑漆,漆下隱現描紅漆“時大彬造”四字楷書款。

以紫砂作漆器胎骨者不多見,而以名匠時大彬所制紫砂器為漆器胎骨者,僅見這一件,實屬珍貴。此雕漆壺款識的發現無疑為這類風格的雕漆提供了斷代的參照依據。

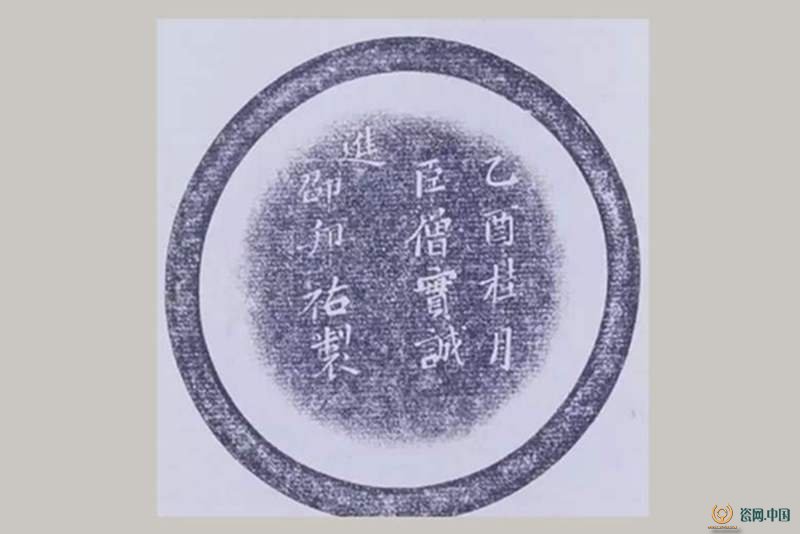

宜興窯“邵邦佑”款紫砂琺瑯彩壺,清康熙,高9.7cm,口徑8cm,足徑7.4cm。

壺圓形,平底,淺圈足。流及壺柄已殘缺,壺蓋保存完好。深栗色砂泥,細潤光滑。壺身與壺蓋以紅、黃、綠、藍等色琺瑯彩描繪山石花鳥,紋樣精細,生機盎然。器底以遒勁規整的楷書館閣體書:“乙酉桂月臣僧寶誠進邵邦佑制。”從此壺豐挺飽滿的造型、紋飾的布局、雙犄牡丹的畫法等幾方面分析,其具有康熙朝瓷器的典型特征。康熙中期以后,宮廷開始嘗試在宜興紫砂茶具上畫琺瑯彩。清早中期的乙酉年有順治二年(1645年)、康熙四十四年(1705年)、乾隆三十年(1765年)三個年份。順治朝還沒有出現琺瑯彩,乾隆朝已經不見雙犄牡丹的畫法,因而此壺的絕對生產年代應為康熙四十四年(1705年)。宜興胎琺瑯彩是由宜興提供紫砂素胎,于宮中造辦處畫彩燒成的。康熙末年制作的一批宜興琺瑯彩茶壺和蓋碗均收藏于臺北故宮博物院。此壺形制古樸,輪廓周正,色彩淡雅,為故宮博物院僅存的一件康熙朝宜興胎琺瑯彩茗壺。

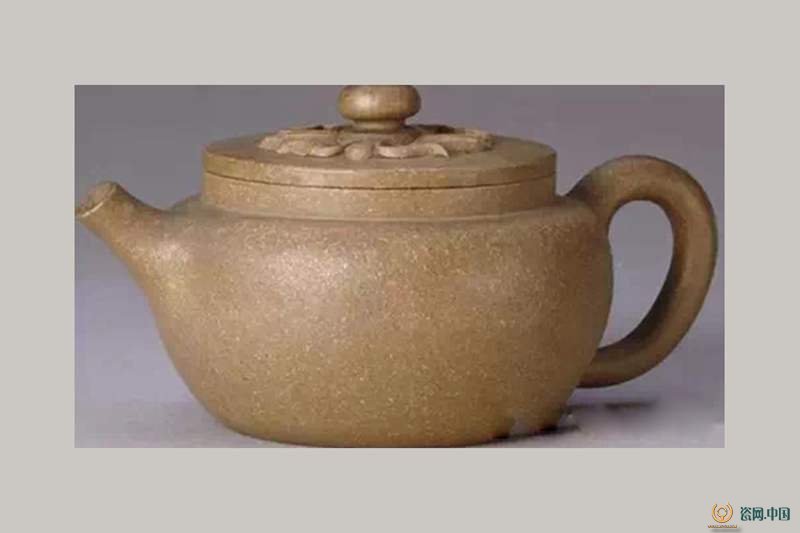

宜興窯紫砂柿蒂起花扁壺,清雍正,高8.1cm,口徑8.3cm,足徑6.4cm。

壺闊口,圓肩,扁腹,短直流,粗環柄。蓋面突起浮雕的柿蒂紋。淺赭色調砂泥,布滿白砂點,砂泥顆粒較粗,但粗而不澀。浮雕的柿蒂紋具有典型的晚明風格,明墓出土的紫砂壺和宜興窯址出土的殘器中多有柿蒂紋裝飾的壺流或壺蓋。此壺浮雕的柿蒂紋周邊翻卷,有一定的厚度,使光潔素雅的壺體增添了圓雕的神韻。

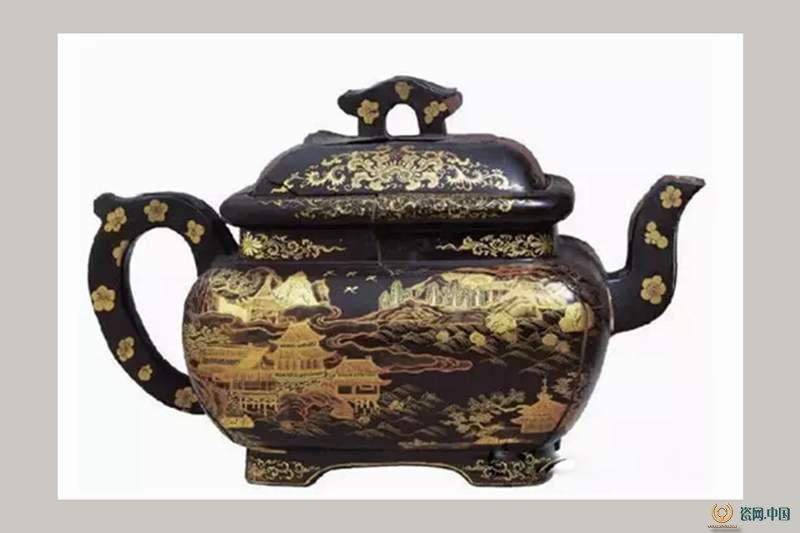

宜興窯紫砂黑漆描金彩繪方壺,清雍正,高11.5cm,口徑12×9cm,足徑8×9cm。

壺直口,略呈長方形。器身方中見圓,圓中見長方。彎流,方柄,壸門足。出沿式蓋,方亭式鈕。壺為紫砂內胎,外髹黑漆,并以金彩繪畫。壺身描金漆繪保存完好,蓋上則大部分脫落。壺身四面所繪內容為山水樓閣圖,壺柄和流上繪制梅花。

以漆髹飾紫砂壺始于明代,清雍正年間吸收了漆畫中重彩描金的技法,將壺體裝飾得金碧輝煌。

此壺造型大氣,構圖飽滿,描金漆畫精美異常,富麗堂皇,具有典型的皇家風范,是故宮博物院僅存的雍正朝紫砂胎描金彩繪壺。

宜興窯紫砂端把茶壺,清雍正,高7.5cm,口徑7.6cm,足徑7.5cm。

壺圓形,短頸,圈足。口、流、柄的高度一致。紫色砂泥,細膩光潤。雍正時期宜興窯向宮廷進貢的紫砂壺多是以造形、泥色取勝的素壺,光素古樸中更能顯示出紫砂壺肌理的自然之美。

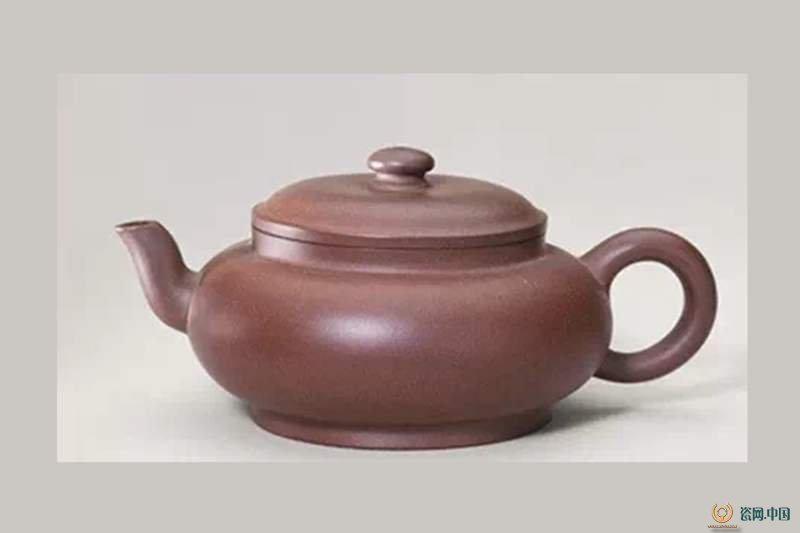

宜興窯紫砂圓壺,清雍正,高8.5cm,口徑7cm,足徑7cm。

壺敞口,直頸,鼓腹,下部略收,圈足,蓋微鼓,圓珠鈕。口、足、蓋上的三條弦紋線條流暢,壺流彎曲有致。砂質堅實,深紫色砂泥中摻雜細密的黃砂點,看似很粗,撫之極細。此壺形制古樸,不入妍媚,紫砂的泥色之美得以完美地展現,代表了雍正時期宮廷紫砂壺文雅脫俗的風格。

宜興窯紫砂花卉竹石紋茶葉罐,清雍正,高9.5cm,口徑2.5cm,底徑5.7×5.7cm。

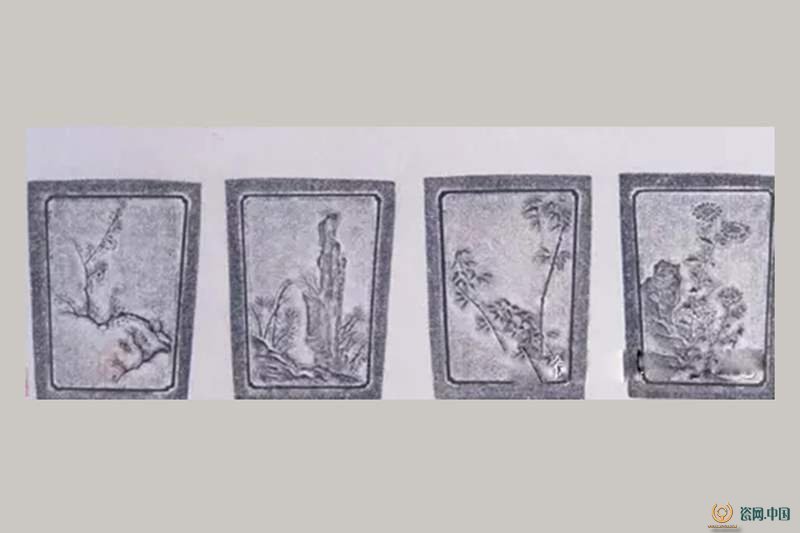

罐呈四方形,方肩,方足,子母雙套蓋。罐身四面開光內以泥漿堆繪竹石、蘭草、梅花、菊花紋。砂泥呈淺赭色,也就是通常所說的“灰鼠皮”色,素雅純凈。

雍正皇帝特別欣賞紫砂泥色的天然之美。這時期首創了本色泥漿堆繪技法,繪畫用的泥漿必須研磨得與墨汁一樣細潤,濃稠度要恰到好處,這是一種技藝性極高的裝飾手法,也是雍正朝宮廷紫砂裝飾的一大特色。

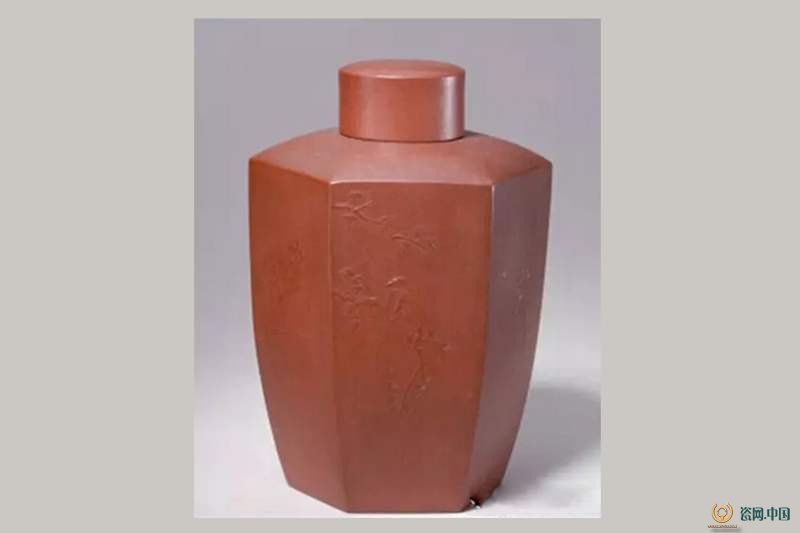

宜興窯紫砂蓮心銘花鳥六方茶葉罐,清雍正,高13cm,口徑3.6cm,底徑5.9cm。

罐呈六方形,平肩,平底,子母雙套蓋。蓋面刻楷書“蓮心”二字。罐腹六面分別以泥漿堆繪山石花鳥圖。砂泥呈紫紅色,肌理細潤,紋飾精妙。雍正時期內廷特向宜興定制帶有不同的茶葉名稱的小容量紫砂茶葉罐,供皇帝品茶使用。蓮心茶為江南名茶之一。

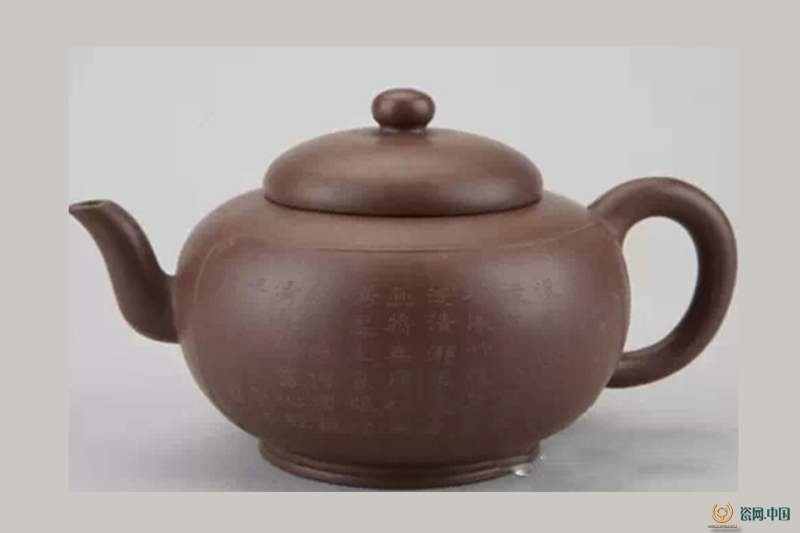

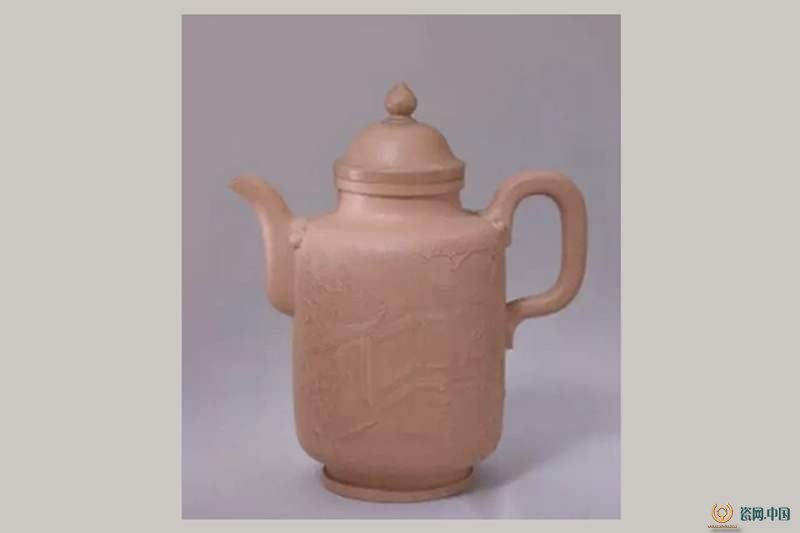

宜興窯紫砂御題詩松樹山石圖壺,清乾隆,高9cm,口徑5.6cm,足徑6.6cm。

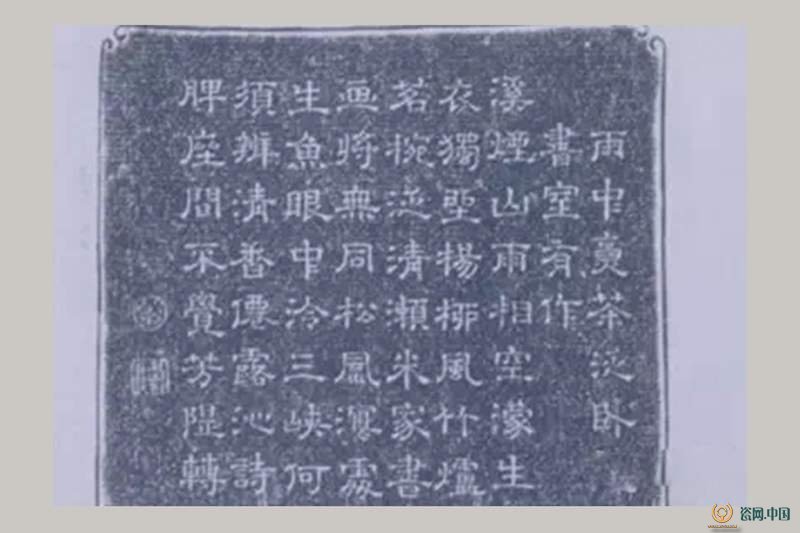

壺扁圓形,小彎流,曲柄,圓蓋微鼓有鈕,圈足。砂泥呈紫紅色,色調純正,砂質細膩。壺腹一面刻松樹山石圖,另一面長方形開光內刻乾隆御題《雨中烹茶泛臥游書室有作》七言詩:“溪煙山雨相空蒙,生衣獨做楊柳風。竹爐茗椀泛清瀨,米家書畫將無同。松風瀉處生魚眼,中泠三峽何須辨。清香仙露沁詩脾,座間不覺芳堤轉。”句末鈐篆書款“乾”圓形印、篆書款“隆”方形印。此詩作于乾隆皇帝乘船游覽江南的途中,時為乾隆七年(1742年)。

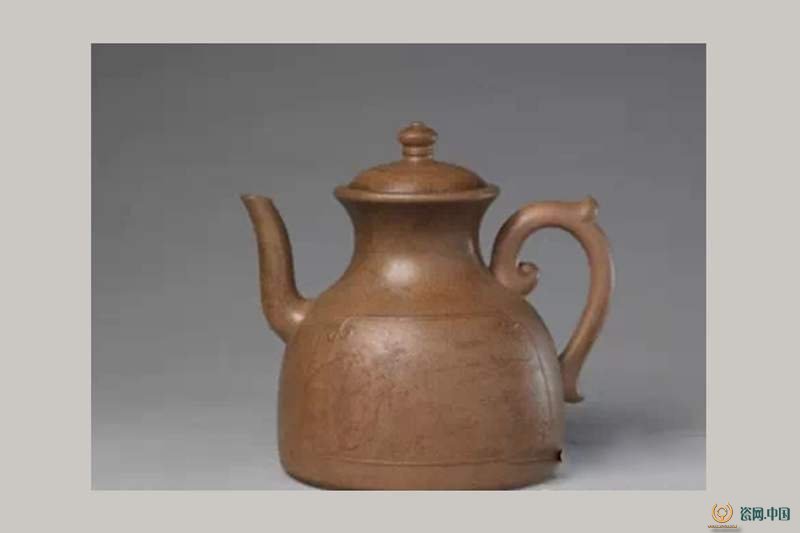

宜興窯紫砂御題詩烹茶圖壺,清乾隆,高15.4cm,口徑5cm,足徑5.8cm。

壺圓筒形,直腹,短彎流,環耳柄,圈足,鼓圓蓋。淺粉色砂泥。壺腹一面長方形委角開光內刻乾隆御題詩《雨中烹茶泛臥游書室有作》,句末鈐“乾”(圓)、“隆”(方)篆書印章款。另一面堆繪庭院烹茶圖。幽靜的山間庭院中,堂屋內的主人和來訪的高士談興正濃,琴童穿院而過取琴助興。廂房內一侍童正對爐煽風煮茶。畫面凸凹明顯,紋樣清晰,此壺是故宮博物院所藏烹茶圖紫砂器中最見功力的代表作品,為宮廷紫砂的標準器之一。

“臥游書室”是乾隆皇帝游覽江南時所乘游船之名。原詩見《清高宗御制詩初集》卷九。

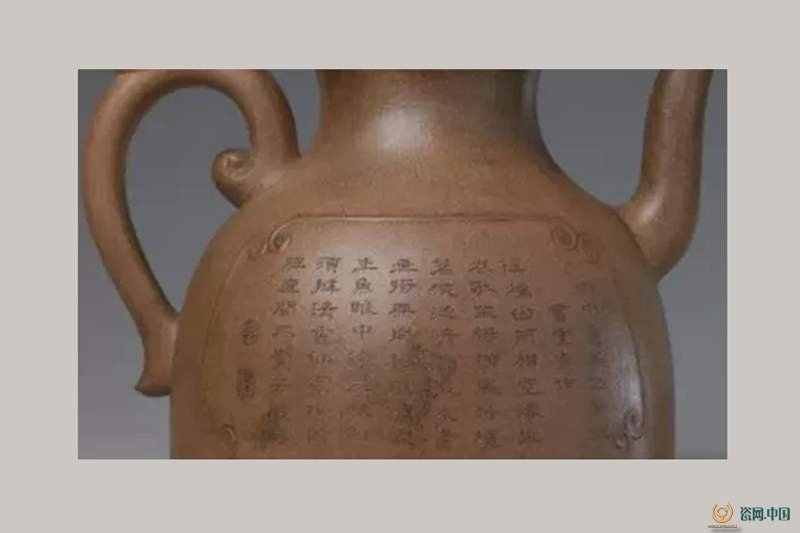

宜興窯紫砂御題詩山水人物紋闊底壺,清乾隆,高14.3cm,口徑6.5cm,足徑10.9cm。

壺口微撇,粗頸,彎流,螭龍形長柄,碩腹,闊平底。圓蓋,圓鈕。偏黃色砂泥。腹兩面各有一長方委角式開光。一面內刻乾隆御題詩《雨中烹茶泛臥游書室有作》(原詩見《清高宗御制詩初集》卷九),句末鈐“乾”(圓)、“隆”(方)篆書印章款。另一面堆繪山水人物圖:密林深處細雨蒙蒙,一股清澈的山泉順流而下,通向茅屋的小橋上一老翁舉傘匆匆前行,屋中的老婦正倚窗向外張望,小侍童忙著煮茶迎接主人的歸來。這種生活場景被宜興的工匠們以細膩的泥漿表現得淋漓盡致,使紫砂壺富于生機。

宜興窯紫砂黑漆描金菊花壺,清乾隆,高9cm,口徑8cm,足徑7.5cm。

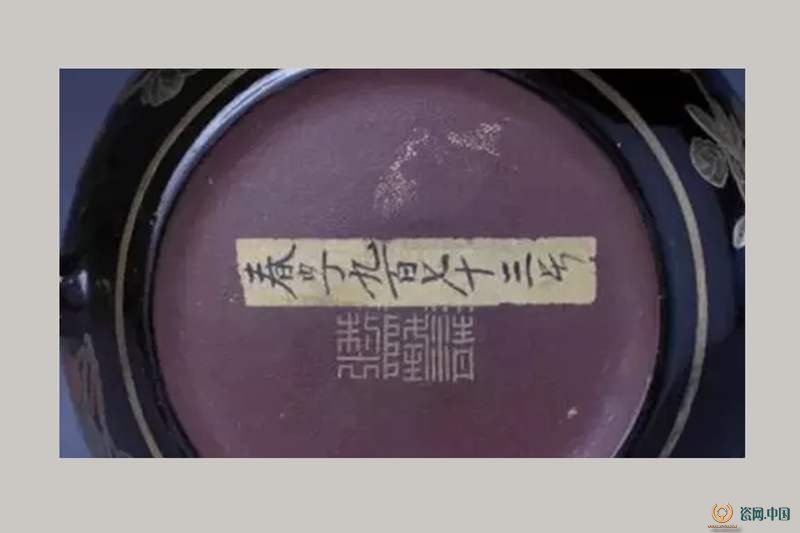

壺直口唇邊,扁圓腹,短彎流,環形柄,圈足。蓋拱起,上飾寶珠鈕。紫砂內胎,外髹黑漆,上繪金彩大朵菊花,花兒競相開放,花葉染為紅、綠色,一只蝴蝶在花叢中飛舞。底有金彩“大清乾隆年制”六字篆書款。

此壺的紫砂胎和彩漆結合緊密,底漆烏黑瑩亮,將金彩圖案襯托得華美富麗。圖案微凸,略高于黑漆地,使花紋更富于立體感。在紫砂胎上描金彩漆最需要解決的工藝是漆皮的剝落問題,一旦粘和不好就會成片地剝落。乾隆時期紫砂漆器很好地解決了這個問題。此壺制作精湛,展示了皇室用器精美絕倫的藝術特色。

宜興窯紫砂綠地描金瓜棱壺,清乾隆,高11.2cm,口徑8cm,足徑8cm。

壺瓜棱形,曲柄,短彎流,瓜形蓋,寶珠鈕,圈足。紫砂內胎,蓋及腹部繪綠地描金粉彩蓮花、蝙蝠、雜寶紋,通體以金彩為主,其間點綴紅、黃、藍等色,設色艷麗,富麗堂皇。圈足內為紫砂地金彩“大清乾隆年制”六字篆書款。此壺是先在宜興燒內胎,進呈宮廷后由造辦處再加工,工序為描金、彩畫、書款。經如此過程,這件作品才算完成。

瓷器裝飾發展到乾隆時期出現奢靡綺麗的風氣,宮廷紫砂器也深受影響,紫砂胎加彩極為盛行。此壺藏有一對,原存放于皇帝的寢宮養心殿內,是乾隆皇帝喜愛的御用紫砂精品。