圖21.【草原之夜】 壺以凝重的紫泥為原料,造型猶如一座蒙古包。作者以絞泥在壺壁上寫意的一筆,便勾勒出了富有層次感的茫茫草原。一彎新月遙寄天邊,月影下,一匹駿馬引頸遙望著草原深處。手捧此壺,一曲悠揚的牧歌似從壺中溢出,將遼闊的草原,蒼茫的四野,偃息于壺中,可謂方寸器皿容納著無窮天地。

圖22.【銀葵壺】 宜興紫砂壺用銀絲鑲嵌的第一件作品即是【銀葵壺】,它是由中國工藝美術(shù)大師徐秀棠創(chuàng)意、呂堯臣制作、江蘇省工藝美術(shù)大師鮑仲梅用銀絲鑲嵌出葵花的神態(tài),此件作品淑雅的造型,華麗的裝飾令人耳目一新。

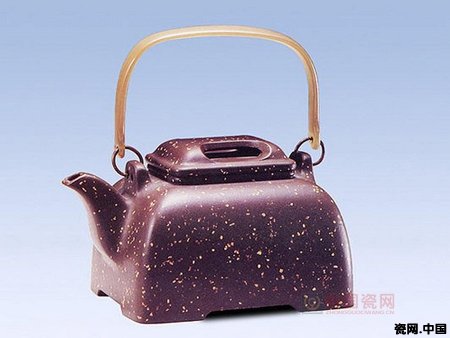

圖23.【四方震動】

圖24.【回娘家】 是作者仿清初壺藝大師陳鳴遠(yuǎn)【包袱壺】而制。此件作品繼古開新,制于中秋佳節(jié),勾起人濃濃的相思團(tuán)圓之情。整個壺形似沉甸甸的回鄉(xiāng)包袱,載著人們熱切的祈盼,繼而,又將包袱布兩邊扭束成一條帶,連接壺的嘴和把柄,而帶中間的結(jié)又正好落在壺蓋的中間,這樣,結(jié)也就成了茶蓋上的鈕,顯得貼切自然。壺上部可見包袱布的褶紋,線條流暢真實。

圖25.【秋蟬壺】 “秋蟬壺”又名“秋聲壺”,是一款呂堯臣大師創(chuàng)作于上世紀(jì)九十年代末期的作品。整器呈扁圓造型,從“線圓”壺形改造而來,以一只象形“知了”作為壺鈕,并以絞泥的手法制作出芭蕉葉在壺蓋加以裝飾,勾勒出一幅簡潔、樸實、寫意的畫面,給人以“此處無聲勝有聲”的美妙感受。

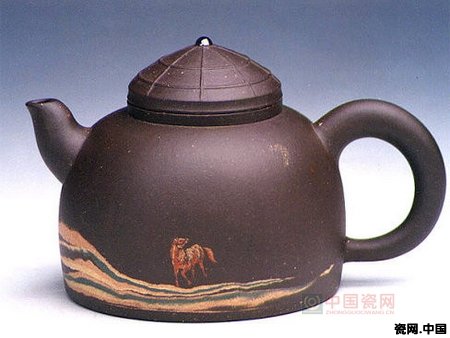

圖26.【沙漠之舟】 “大漠風(fēng)沙寒,小壺香泉暖”。壺形為蒙古包,天空一輪明月,空曠有遠(yuǎn)韻。用泥繪的手法,在壺體上繪制出駱駝,還有沙漠戈壁的路徑,體現(xiàn)沙漠之舟從容堅定的步履。作品形式新穎獨特,體現(xiàn)了作者豐富的想象力。

圖27.【聽雨壺】 壺身泥繪芭蕉紋飾,三顆雨滴打在芭蕉葉上,雨打芭蕉,彌漫著春雨江南的韻味。蓋頂飾一小鳥,站在雨中的蕉葉上聆聽雨聲,造形小巧,題材新穎。

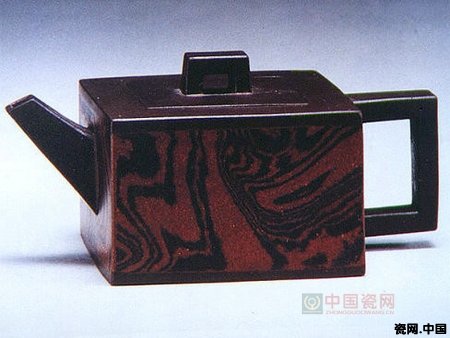

圖28.【玉帶提梁】 此壺為作者早期代表作之一,曾被故宮博物院收藏。由徐漢棠設(shè)計玉帶紋樣,鮑仲梅鐫刻,呂堯臣精心制作。該壺為老段泥,泥色肌理豐富,顆粒細(xì)潤如砂巖,黃中泛青,妙不可言。壺身方形,粗壯的壺嘴銜接壺身形成前趨的線條,在壺鈕的處理上以橋鈕替代了傳統(tǒng)的扁圓鈕,壺把以方形提梁高懸壺體正上方,簡潔大方,線面流暢,棱角清晰而圓渾,適宜把玩。內(nèi)外處理干凈利索,精工細(xì)作,嚴(yán)謹(jǐn)而不失古韻。壺身兩面刻有紋飾,古樸文雅。

圖29.【臥犀壺】

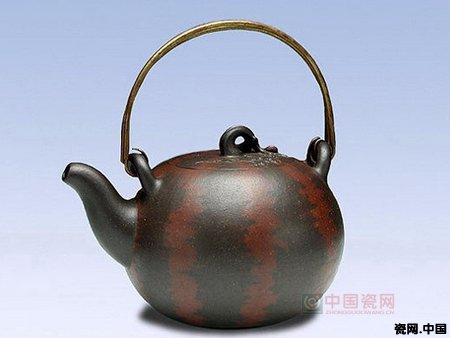

圖30.【西瓜提梁】 是作者早期創(chuàng)作的作品之一,即寫實,又不是自然主義。他用紫、朱兩種泥色絞合在一起,自然而逼真,后來很多人做“西瓜壺”完全像自然的西瓜,形式都借鑒了此款“西瓜壺”。