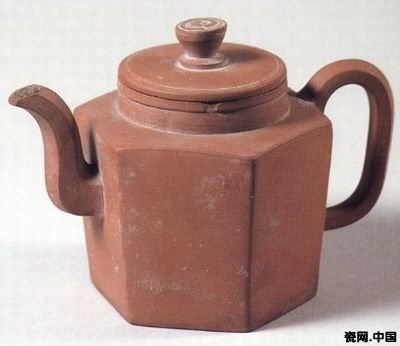

明“大彬”款紫砂六方壺

清紫砂合菊壺

揚(yáng)州有著悠久的茶文化歷史。俗語(yǔ)云:“早上皮包水,晚上水包皮”,這“皮包水”就是喝茶。唐代茶圣陸羽的《茶經(jīng)》中認(rèn)為,茶碗以越州青瓷為上;到宋代,則是以建窯黑盞為最佳;而至明代,飲茶的方式發(fā)生了改變,團(tuán)茶漸漸被散茶取代,茶具逐漸由“碗”轉(zhuǎn)移到了“壺”。明代學(xué)者文震亨在《長(zhǎng)物志》中云:“茶壺以砂者為上,蓋既不奪香,又無(wú)熟湯氣。”同時(shí)代的周高起在《陽(yáng)羨茗壺系》中也說(shuō):“近百年中,壺黜銀錫及閩豫瓷,而尚宜興陶,又近人遠(yuǎn)過(guò)前人處也。”經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐總結(jié),紫砂因其材質(zhì)的獨(dú)特性能,超越銀、錫、瓷等材質(zhì),在明代晚期紫砂壺已成為了飲茶的首選器皿。這在講究喝茶的揚(yáng)州的歷史文物中也是得到印證的,現(xiàn)將保存于揚(yáng)州博物館的部分紫砂壺稍作整理,略為介紹。

明“大彬”款紫砂六方壺

1968年江蘇省江都縣丁溝鄉(xiāng)紅飛村鄭王莊明萬(wàn)歷四十四年曹氏墓出土

通高11厘米、口徑5.7厘米

朱紅色砂胎,胎中隱現(xiàn)銀星閃點(diǎn)。壺圓口方唇,直頸微斂,折肩,六棱形直腹略向內(nèi)收,六方形圈足。圓蓋,倒錐形鈕,鈕面模印對(duì)合的半弧紋;六棱形三彎壺嘴,五棱形耳把;底部正中豎刻楷書“大彬”款。壺流、把、款字皆位于一中線上。該壺壺身為泥片拼接而成,流、把為手工捏塑鑲嵌于壺身,整體簡(jiǎn)約古樸,線條流暢挺拔,具有鮮明的晚明造型裝飾風(fēng)格。

清紫砂合菊壺

舊藏

通高7.8厘米、口徑6.2厘米

紫褐色泥胎。壺直口、豐肩、扁圓形折腹,餅底微內(nèi)凹。圓蓋,壓印菊瓣裝飾;小圓柱鈕,形如花梗;鈕下模印一圈花萼紋。壺折腹處起一道弦紋,上腹壓印如覆菊,下腹壓印如仰菊;壺嘴短小,小環(huán)耳把;餅底亦壓印菊瓣紋,中心模印一朵花心。該壺整體如一朵倒扣的菊花,構(gòu)思精巧,層次分明,造型端莊,胎質(zhì)溫潤(rùn),制作工細(xì),應(yīng)為清代中期紫砂珍品。

除此館藏紫砂壺外,1999年揚(yáng)州市大東門路南的揚(yáng)州城遺址清代地層中曾出土了一批基本完整的紫砂壺,其壺形制多有相同,造型簡(jiǎn)約。其中一件紫砂壺壺身刻楷書橫款“玉峽泉”;在清代詩(shī)人董偉業(yè)的《揚(yáng)州竹枝詞》中提到“饑餐白滾安江社,飽吃干烘玉峽泉”。董偉業(yè),字恥夫,號(hào)愛(ài)江,自號(hào)揚(yáng)州董竹枝,原籍沈陽(yáng),后流寓江都,乾隆五年(1740)作《揚(yáng)州竹枝詞》九十九首,其中記述了揚(yáng)州大量的物產(chǎn)名勝、文藝風(fēng)情。由此可知“玉峽泉”應(yīng)為當(dāng)時(shí)的茶寮。

宜興紫砂壺在明清揚(yáng)州世俗生活、宗教活動(dòng)、士大夫文化等方面都扮演著重要的角色,因此也就留下了豐富的歷史印記。而究其魅力所在,除了紫砂對(duì)于飲茶功用的獨(dú)特性能外,應(yīng)該更多地在于歷代制壺藝人孜孜不倦、精益求精的制壺精神,以及其所賦予紫砂壺的深厚文化內(nèi)涵。