紫砂洋桶壺是紫砂茗壺名種里較為常見的一種傳統紫砂壺款式,亦是一種茶壺款式的專用名稱。自清末民初創制以來,以其造型簡練,使用方就,適宜把玩,便于提攜,便于茗泡而一度盛行,并為大多數茗壺喜好者接受,嗜好、收藏而成為紫砂光貨素器類經典傳統作品之一。

近現代多位大師,著名藝人都制作過洋桶壺。洋桶壺長圓形身簡,端莊大方,典型的光貨特點,最不能遮丑,所以洋桶壺既是入門練藝又是最能考慮紫砂傳統技藝功力的一致壺型。

一、紫砂洋桶壺探源

紫砂洋桶壺以其古樸大方,典雅素淡的面目與風格向世人展示其迷人的魅力。它以其簡練的造型,順暢的線條,精巧的塊面,融合藝與日用為一體,獲得海內外客商的青睞,并吸引眾多的制壺名家、好手參加到制作紫砂洋桶壺的行列中,各顯其能,各展其藝。俞國良、汪寶根、儲銘、顧景舟、何道洪等等藝人,無不為紫砂洋桶壺的流行發展作出了較大的貢獻。

紫砂洋桶壺隨著人們的飲茶習俗,飲茶習慣的改變而興盛、衰落。在特定年代中,它曾以高檔藝術壺的姿態為愛壺者、收藏家所高價求購。在流行紫砂洋桶壺的風氣轉變之后,它又以一般商品壺而不為“高檔藝術”所容納。因此,紫砂洋桶壺既是一個大眾普及的日用器皿,又是一個具有高水平技藝的工藝品,同時,它又為制壺名家所喜愛、所制作、所衡量藝人技藝高低的樣板之作、楷模之作,經典傳統之作。可以這樣說,在特定的年代中,曾出現以制作紫砂洋桶壺來評論一個藝人的技藝高低和功底渾厚,并一度在好壺者中形成共識,在壺界形成共識。

紫砂洋桶壺在清未民初至1970年代這段年限內,它在壺界、茶館、好壺者、藏家眼中,既是首選的日用佳品,又是鑒賞藝術珍品。紫砂洋桶壺一直以日用藝術為主導,深受人們喜愛。名家、好手制作的紫砂洋桶壺一直成為人們追逐、使用、收藏的目標。有好壺者甚至以購到一把上好的紫砂洋桶壺而自豪驕傲。因此紫砂洋桶壺影響之廣、之深、之大,在特定年代里是為壺界所承認的歷史事實,也是紫砂歷史上應該書寫,而不應該遺忘的一頁篇章。

紫砂洋桶壺是一個以“洋”為名,以“洋”為題,卻又是地地道道的宜興紫砂茶壺品種。它為何冠以“洋”名,現將就紫砂洋桶壺創制產生的時代背景、歷史原因,做一探源,權作拋磚引玉,以其引起壺界同仁的重視和交流。據所知,紫砂洋桶壺起源有三種較為代表性的說法。

其一、“南洋外銷”說

這是一種具有代表性的說法。據史籍記載,光緒七年至十六年(1881~1890年)。國內外興起紫砂收藏熱。宜興紫砂以較大規模的增長態勢大幅增產。紫砂產品除滿足國內需要外,還遠銷國外,遠銷日本、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、英國、法國、秘魯、智利、意大利、墨西哥等國家和地區。為適應外銷的需要,宜興紫砂業界經營者跟紫砂藝人想方設法迎合海外客商的需要,創制各式各樣的新款茶壺,供外商訂貨收購。“獨鈕洋桶壺”即是為泰國、馬來西亞、菲律賓等地客商看中訂購,并正式定為“獨鈕洋桶壺”品名的。據宜興工商界前輩鮑增澤、華蔭堂先生介紹:“獨鈕洋桶壺”首先為宜興蜀山清末最大的茶壺店號“錦堂發記”所雇傭的紫砂藝人創制,創制成功後,由“錦堂發記”老板至南洋同泰國、馬來西亞等客商最先訂貨。初期用紫泥或紅泥生產,後照泰國客商的要求,適合當地民間風俗習慣,采用段泥材質,制成後運至泰國,經加工打磨,表面磨光。流部、鈕部、口沿部、把部、腳圈部均用銅片或金皮片包裹裝飾。“獨鈕洋桶壺”銷南洋最早,銷泰國最多,以“南洋”為俗名,故取“洋”名,稱其為紫砂洋桶壺。

其二、“東洋外銷”說

這亦是一種較有代表性的說法。清末期間,宜興窯場均陶產品以“宜均釉”聞名于世,遠銷海外,特別是受到日本客商的青睞。日本客商訂購宜均產品的同時,亦喜愛紫砂產品。“牛蓋洋桶壺”即是為日本客商看中訂購,并正式定為“牛蓋洋桶壺”品名的。按宜興工商界經營“洋裝生意”(亦稱“東洋生意”)的老前輩鮑澤勛、談金榮先生介紹:“牛蓋洋桶壺”的創制是根據宜均產品“小洋壇”改制成功的。設計者為清末紫砂藝人何士芬。宜均“小洋壇”亦稱“子洋壇”,出口日本、南洋各國,稍比茶壺大一些。紫砂藝人何士芬當時看中“子洋壇”的牛鼻孔蓋,認為很實用,方便又好看,便將“子洋壇”的身筒改為直形,“子洋壇”的短流改成長流,借鑒“子洋壇”的牛鼻孔蓋,做成最早的嵌蓋款式“牛蓋洋桶壺”。新品一出,引起轟動,并為日本客商包銷。故日本客商取了“東洋名堂”謂“牛蓋洋桶壺”。

其三、“北洋外銷”說

這是另外一種紫砂洋桶壺起源中較有代表性的說法。清末期間,最為流行的紫砂茶壺品種為“蛋包壺”和“壽星壺”,這兩款茶壺均以大肚圓形、平蓋彎流,日用功能顯著,為世人所愛,且產量最多,銷路最廣,很早就銷住全國各地及日本、東南亞各國。因此,運用“蛋包壺”、“壽星壺”平蓋模式而創制的紫砂“平蓋洋桶壺”,經煙臺、青島、營口、威海衛等地為日本客商看中訂購,并正式定為“平蓋洋桶壺”品名的。據紫砂界前輩業者徐祖純先生介紹:在清末,“豫豐陶器店”開業前,“豫豐”的毛板吳啟南就在家中大量生產“平蓋洋桶壺”。并經北洋口岸銷往日本和東南亞各國。吳啟南創制“平蓋洋桶壺”,是以明代的“直筒四系壺”為基本造型,把“直筒壺”中的四系耳改成二系耳,并對稱協調。平蓋取“壽星壺”壺中的淺蓋為藍本,流一直順彎。“平蓋洋桶壺”一面世,在煙臺、青島、營口、威海衛等北洋口岸即為日本客商看中,并取了洋名,謂“平蓋洋桶壺”。

這三種款式的紫砂洋桶壺,盡管有三種說法,但面世應該都在清末期間,亦應該有先有后。根據史料的分析,最早出現的字眼是“獨鈕洋桶壺”。《宜興陶瓷簡史》、《江蘇省志·陶瓷工業志》、《宜興縣志》記載中,均于清光緒年間外銷出口壺類記述中出現“獨鈕洋桶壺”,卻均不見其它于上述記載。而傳世品中最早外銷的“獨鈕洋桶壺”亦符合史書的載述,這是應該肯定的。緊追其后出現的紫砂洋桶壺壺式,應該是嵌蓋“牛蓋洋桶壺”。牛蓋猶如宜均產品中的“子洋壇”蓋,蓋無明顯口沿,內口沿處用整塊泥片封住,牛鼻眼尖而酷似牛眼睛,不像現代“牛蓋洋桶壺”那么圓潤,流長且圓渾,肩深而有勢,是清末紫砂的造型風格。壺界收藏鑒賞人士分析其壺,一致認定該式應是清末早期出品的紫砂洋桶壺品種之一,也證實了有關“牛蓋洋桶壺”的創制的口碑是有根據的。緊隨“牛蓋洋桶壺”面世的,才是“平蓋洋桶壺”。理由是“平蓋洋桶壺”是根據“壽星壺”茶壺平蓋變化而來,而“壽星壺”與“獨鈕洋桶壺”的記載均同時出現在《宜興陶瓷簡史》、《江蘇省志·陶瓷工業志》、《宜興縣志》中,出品也在同一期間。既然“平蓋洋桶壺”參照了“壽星壺”平蓋而創制。因此大膽推測:“獨鈕洋桶壺”為先,嵌蓋“牛蓋洋桶壺”緊隨面世,其后才出現“平蓋洋桶壺”。

二、鄉風民俗與紫砂洋桶壺的關系

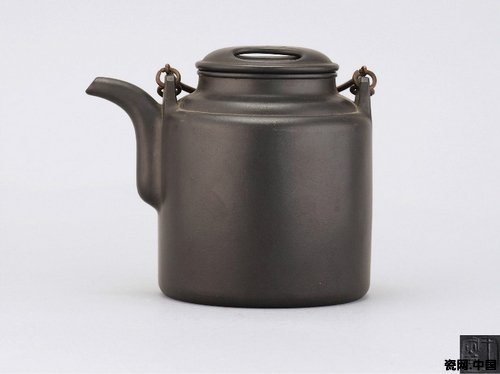

清末時起,紫砂洋桶壺作為一種暢銷品種,行銷海內外(泰國、馬來西亞)。外銷以打磨拋光,鑲銅飾邊為主流,以“獨鈕洋桶壺”占主導地位。內銷以不打磨拋光,不鑲銅飾邊,以素面裸胎為紫砂本質的“牛蓋洋桶壺”、“平蓋洋桶壺”占主導地位。無論外銷或內銷,紫砂洋桶壺都以適應民俗民風進行調整、改制,并一度頗為流行。

外銷“獨鈕洋桶壺”打磨拋光,口沿、底沿、蓋邊、鈕、嘴、以金或銅皮包邊鑲嵌,并配以漂亮的銅質軟提梁,裝飾華麗。過去有人認為主要是為了對茶壺起掩飾、保護作用。掩飾是有毛病遮蓋,保護是不使茶壺受損。這種觀點用現代人的觀點為解釋,似乎是行得通的。打磨拋光,無非是增加美感,鑲銅飾邊,無非是掩蓋缺點,起一種保護作用。“獨鈕洋桶壺”的鑲銅飾邊,部位不外乎流口,鈕與壺口。這些重點部位,有了缺損,除了影響美觀之外,實用上也受到損害,這是不可彌補的損失扣缺憾。為不使“獨鈕洋桶壺”在碰撞中受損,唯一的保護措施就是鑲銅飾邊。在探索外銷紫砂壺鑲銅飾邊問題上,探訪過許多壺界的前輩,也采訪過許多做南洋生意或過去曾在南洋開過店的老板。他們解釋“獨鈕洋桶壺”打磨拋光,鑲銅飾邊這一現象除了保護掩飾的功用之外,還有一點新的內容,那就是民俗民風。現在把這一觀點如實寫下,以供壺界人士探討。

“獨鈕洋桶壺”主要外銷地是泰國。而泰國人是特別講究裝飾打扮的民族,尤其是衣食用具。他們除了美感,還特別講究光彩,也就是人們常說的“珠光寶氣”,這會給他們帶來吉祥、幸福。一件物品如果符合他們眼中的“珠光寶氣”的要求,他們就會爭相搶購,爭相競爭,爭相比個高低。這種“珠光寶氣”一旦為人們所接受,成為共識,那就會把“珠光寶氣”的吉祥物件當成心愛之物,贈獻於心愛的人或最親近的人。泰國金屬鑲嵌工藝而聞名于世,他們用本國手藝裝點紫砂壺,正符合民俗觀念,爭相競購紫砂壺,如宜興出產的均陶產品-龍缸、龍壇(經打磨拋光、鑲銅飾邊的獨鈕洋桶壺)在泰國行銷的原因,就是因為這龍缸、龍壇產品滿身光彩,一副“珠光寶氣”,所以泰國姑娘在出嫁時備置嫁妝,非要配上一對宜興出產的均陶龍缸和龍壇不可,這逐漸形成了泰國城鄉不成規矩的鄉風民俗。

那么“獨鈕洋桶壺”的性質亦是如此。泰國姑娘為了將純潔和吉祥如意帶給心愛的人或長輩,將“珠光寶氣”帶給心愛的人或長輩,在出嫁時也要選購一對經打磨拋光,鑲銅飾邊的“獨鈕洋桶壺”作為嫁妝,一給愛人,獻上愛心;二給老人,盡子女的一片孝心。這是清未民初時期流行在泰國城鄉的鄉風民俗,也是宜興紫砂“獨鈕洋桶壺”行銷泰國的主要原因之一。

內銷“牛蓋洋桶壺”、“平蓋洋桶壺”,以其紫砂的素胎不加任何裝飾,不打磨拋光,行銷海內。“牛蓋洋桶壺”和“平蓋洋桶壺”的主要區分在于適應不同層次人的需要。高檔的“牛蓋洋桶壺”為大先生用,“牛蓋洋桶壺”壺把一般用講究的金絲、銀條,經銀匠、銅匠精制加工而成。“牛蓋洋桶壺”的外裝,一般用較講究的漆箱、木箱、藤箱,包箱封包,外面用銀鎖上鎖,用時開鎖取出洋桶壺,專壺專用,配置茶杯,用完后放進套箱上鎖。日用“牛蓋洋桶壺”一般為高薪層次人員所用,如窯場上的燒、裝、開技術工人,店號的掌柜、賬房、職員等。日用“牛蓋洋桶壺”壺把較講究的用銅把、錫把,較一般的用鉛絲、繩線之類。“平蓋洋桶壺”大多為低薪工人、農民所用,“平蓋洋桶壺”的把亦不講究,隨意配套而已。

以宜興地區為例,無論“牛蓋洋桶壺”、“平蓋洋桶壺”,一直是人們最為喜愛、最受歡迎的品種之一,這也跟地方的鄉風民俗習慣分不開。宜興的陽羨茶和紫砂壺,是中華茶文化的兩顆璀璨的明珠。宜興的茶館亦源遠流長,古今不衰。由于民風民俗的影響,自宋代起,宜興人就開始講究茶文化。清末民初,宜興城鄉茶館林立。僅宜城、丁蜀、和橋、張渚四個鎮.茶館就多達七十多家。宜城的“仿和樓”、“新陽羨”、“步瀛樓”、“先春樓”、“春泉樓”、“亦圓”、“青云樓”及抗戰時期的“暢和”,“順和”、“步瀛樓”、“奇芳圓”、“鳳陽樓”等。丁蜀的“達泉”、“丁荊泉”、“三圓”、“集賢”、“中央樓”、“南園”等,都是較為有名的清末民初茶館。

一般人上茶館,早晨三、四點鐘就起身,洗面漱口後即上茶館吃茶。大先生提著包箱,包箱內是高檔的紫砂“牛蓋洋桶壺”。工人、職員、賬房等人一般是拎著竹籃,竹籃內放置著棉絮之類,內包日用“牛蓋洋桶壺”。低薪階層和農民一般不拎籃,而是一手提著“平蓋洋桶壺”,用食指套只茶杯,另一手提煙筒袋上茶館。各種人在茶館里談山海經,早晨約二個時辰,二開三開茶后,即回家吃早飯。一到晚上,茶館里又熱鬧起來,人們分層次包廂、包房、包座,再用紫砂洋桶壺茗泡享受一番。茶要吃到三開以上。一般人早晚兩次一天跑兩趟茶館。個別亦有例外一天跑三趟、四趟茶館。有時白天逢上抽詩條、斗蟋蟀、吃品茶,或談生意,就要多跑兩趟茶館。從宜興地區的飲茶風氣來說,人們上茶館一般以自帶紫砂洋桶壺泡茶品茗為主,只有外地來客才使用茶館里用的“蓮心”、“仿古”、“魚化龍”、“竹鼓”等日用紫砂壺。

宜興窯場上三班倒的技術工人,如燒、裝、開的大師傅正好在龍窯上當值,或在爐房內燒窯,不能上茶館,那紫砂洋桶壺就成了隨身品,人到哪,壺到哪。一般人上窯時拎只籃,籃內第一需要安置的即是紫砂洋桶壺。爐房或空地上,休息場所擱放石塊搭成“平臺”,“平臺”上少不了洋桶壺茶壺與茶杯。稍有空閑即坐下茗泡享受一番。下工回家洋桶壺茶壺即安放于長臺頭。來客人即用紫砂洋桶壺泡茶,成為宜興窯場飲茶習俗的一道風景線。這種風氣自清末盛行,直到1970年代左右才有所改變。可以說,在特定年代里,宜興紫砂洋桶壺是最為人歡迎和喜愛的紫砂茶壺品種之一,也是使用人最多,使用面最廣,使用中感到最適用的泡茶器皿之一。到現在,很多六十歲以上的老人泡茶還是習慣使用紫砂洋桶壺。因此,紫砂洋桶壺的盛行與人們的飲茶習俗風氣有很大的關系,這一點特別是在江南,在宜興,在窯場,在鄉村得到了確認。

三、歷史上的洋桶制作名家

儲銘《洋桶壺》的技藝特點

清末期間,紫砂洋桶壺創制以來,名家名手紛紛加入制作洋桶壺隊伍,使“獨鈕洋桶壺”、“牛蓋洋桶壺”、“平蓋洋桶壺”得到超常規發展,造型越來越簡練講究,工藝越來越精致講究。在這批制壺名手中,儲銘無疑是制作紫砂洋桶壺的突出代表人物之一。

儲銘(1881~1937年)又名臘根,號大匠巨人,亦號龍溪山人,時人稱“洋桶壺王”,制牛蓋洋桶壺出名,嶄露頭角,并成為歷史上的經典之作。儲銘原是宜興西鄉盛塘橋人,16歲來到宜興蜀山,拜當地制壺藝人為師。因天資聰慧,勤奮好學,20歲后即以制作紫砂洋桶壺嶄露頭角。清末宣統年間,儲銘受聘于“陽羨紫砂陶業公司”,專門制造高檔打磨拋光、鑲銅飾邊的外銷壺“獨鈕洋桶壺”。儲銘所制“獨鈕洋桶壺”,線面挺刮,氣度飽滿,肩線、口線、腳線均稱圓潤,口蓋嚴密無隙,流圓渾有勢,飽滿得體。他的嚴謹制作,精湛壺藝得到壺界人士一致推崇,并榮獲“南洋勸業會”優勝大獎。進入民國年間,外銷逐漸由內銷替代,儲銘亦以調整制作“牛蓋洋桶壺”、“平蓋洋桶壺”而聞名窯場。這一時期,儲銘所創制的“鼓釘平蓋洋桶壺”、“焐灰平蓋洋桶壺”,因別具一格而精品獨出。

儲銘“鼓釘平蓋洋桶壺”為宜興民間收藏家陸候先生八O年代所收藏。“鼓釘平蓋洋桶壺”材質粗砂紅泥,表面顆粒突兀,另加一層“粉紅”處理,紅膩艷亮,肩部、腳部分飾一圈大小一致、間隔均勻的鼓釘裝飾,鼓釘用黑泥裝飾,顯眼奪目。其壺一改打磨拋光的外銷習慣,表面肌理豐富,紅砂素胎,內蘊紫砂古樸典雅之風。口沿、蓋沿、肩線呈一線圓渾狀,撫摸玩壺手感舒適,茗泡捧擦心曠神怡。壺流爽而滴水不漏。倒茶時順暢之極,收口時傾刻茶止,均顯示了儲銘“鼓釘平蓋洋桶壺”的日用藝術魅力及他本人高超精湛的技藝。“焐灰平蓋洋桶壺”為宜興紫砂工藝美術大師徐漢棠先生所藏。材質天青泥焐灰,黑中帶紫,紫中帶藍,藍中返青,細膩光潔,水色玉潤。壺表平滑透明,呈現一層青瑩藍光,與壺鈕圓潤玉色相協調呼應,手觸壺似有觸玉之感,茗泡之間才真正享受到玩壺即玩玉之真諦奧妙所在。徐漢棠先生介紹,其壺作者即為“余之師公”,顧景舟大師為師父。

進入三○年代,儲銘更負盛名。代表作“牛蓋洋桶壺”沉靜穩健,色雅豐潤,端正完美,整體呼應,口蓋緊密準合,代表了紫砂洋桶壺陶藝的最高水平,訂制品應接不暇,有“價高名重”之譽,時人稱之為“洋桶王”。儲銘所制“牛蓋洋桶壺”分大中小三號,以自配手工泥為主要材質,材質選用上較為講究,有段砂、紅砂、清水砂、灰砂等。宜興民間,官方博物館及港臺人士均有收藏。現以“中號洋桶”為例,賞析一下儲銘洋桶壺的日用藝術之魅力及技藝特點。

儲銘“牛蓋洋桶壺”,寬17公分,高15公分,材質清水泥。顆粒顯隱,淡紅嵌砂,細膩光潔。壺整體凝重端正,身與肩結合部圓渾有致,便于撫摸把玩。肩與頸自然過渡,口沿工整對仗,薄厚一致。牛蓋純邊處理,牛耳圓潤順暢,流挺括精致,細部處理周到,無不在“精、氣、神”上下工夫。儲銘“牛蓋洋桶壺”茗泡,得體適宜,出水爽而不滴,隨出隨止,出止自如,流內孔道弧形處理,無滯水之嫌。牛蓋孔亦操作自如,起到控制水流作用。每一次細部處理,都顯示出儲銘的高超技藝悍匠心獨運。在使用中才能體味出儲銘洋桶壺的奧妙。

這里需要指出一點儲銘洋桶壺以量少藝精聞名壺界。無論是早期外銷“獨鈕洋桶壺”,還是“牛蓋洋桶壺”、“平蓋洋桶壺”,都是紫砂洋桶壺作品中的精制之作,是不可多得的紫砂工藝品和收藏珍品。洋桶壺系列作品無高文件、低檔之分,這是儲銘洋桶壺的工藝特征之一。究其原因,儲銘洋桶壺把人的精神融合到壺中,是儲銘人格化的體現,這顯然超出日用范疇。

儲銘性格豪放,能收能發。壺如其人,協調得體,收放自如。可惜儲銘生不逢時,一生不得志。儲銘一度受聘于川埠趙松亭坊間,所創精品除洋桶壺系列外,還制作茗壺“如意仿古”、“矮石銚”、“掇球”、“線圓”、“圓刻”、“梨形”、“碗形扁腹”等傳統款式流傳在世。但諸多茶壺品種之中,以紫砂洋桶壺為最,并成為紫砂茗壺優秀傳統經典名作得到壺界公認。1933年間被顧炳榮邀至家中,輔導顧景舟制壺歷時兩年之久。顧景舟鐫刻“龍溪山人”印章相贈,更名儲銘。他性格豪放,無家室,一生不得志。1937年紫砂行業一落千丈,儲銘貧困潦倒而離開人世。

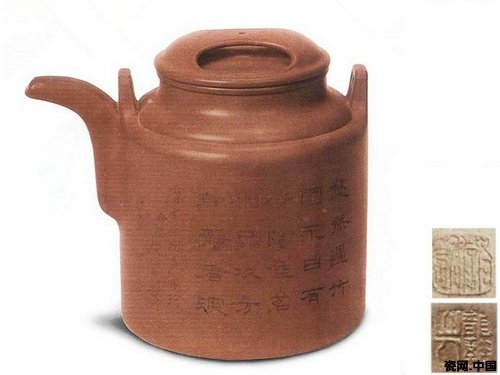

近代 儲銘 牛蓋洋桶壺 高:12.6厘米

此壺是在傳統洋桶壺基礎上加添裝飾,肩變為凹肩線,蓋為母子線相吻合,頸與肩有精細的節奏變化。該壺特點是攜帶方便,便于保暖與藤提相配套,俯視線條韻律豐富,嘴為洋桶式,底部圓韻,比傳統造型更精制,深受當地陶工、業主的歡迎,成為歷史名作。

四、紫砂洋桶壺典型之作

紫砂洋桶壺自問世以來,經久不衰,成為人們茗泡品茗較為普遍選擇的用具之一。且自清末到至今,名手參與不在少數。各人有各人的形制,各人有各人的氣韻,大小變異,參差不齊,智者見智,仁者見仁。這里挑選各時期較有代表性的典型之作,略作淺析鑒賞。

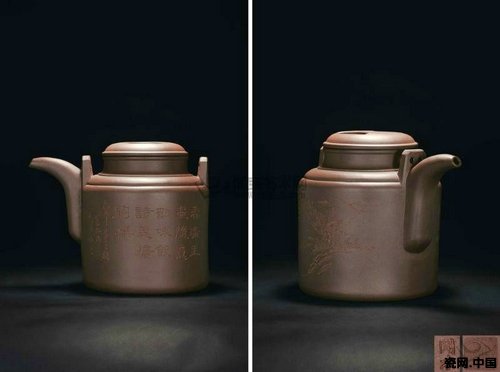

1、“錦堂發記”款茶膽式“獨鈕洋桶壺”。壺高13公分,寬12.5公分,材質細紅泥。制作年代:清末。底款大方,印章陽文楷書『錦堂發記』,為臺灣民間人士收藏。壺為早期“獨鈕洋桶壺”形制。身筒粗矮穩重,腳線、肩線、口線對稱,流順,彎二彎式,微縮,系耳厚笨,口頸深且厚,茶膽套于壺內,利于瀝茶分隔。肩、口線色銅飾邊,鈕用黑釉裝飾。整體造型有笨重感,拖沓感,垂頭感,凝滯感。制作工藝亦一般化。

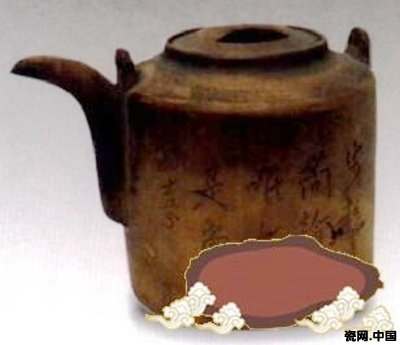

2、何士芬嵌蓋“牛蓋洋桶壺”。壺高14公分,寬19公分,口頸8公分,材質細段泥。制作年代:清末。壺身一面刻山水畫一幅,一邊刻草書『步趨簡翰,唯古是尚。士芬』字款,為宜興鮑建南收藏。壺為早期“牛蓋洋桶壺”形制,圓渾穩重,形體大方,簡練對稱,流一彎,順勢胥出,系耳粗糙,牛蓋眼長而尖,蓋口沿不明顯,用整塊泥片封住。雖粗糙形制卻協調,制作工藝一般流卻挺暢有力。

何士芬,清同治至光緒年間人,首創紫砂“牛蓋洋桶壺”,材質段砂,圓純簡練,嵌蓋得體,工渾飽滿。現為宜興鮑建南收藏。

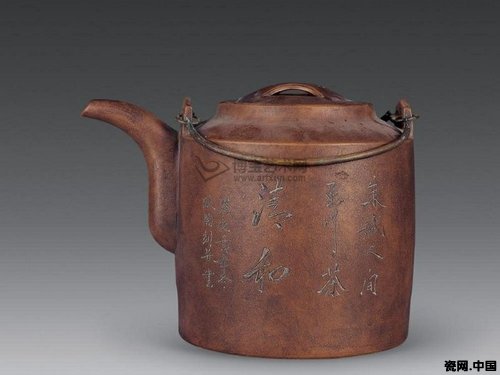

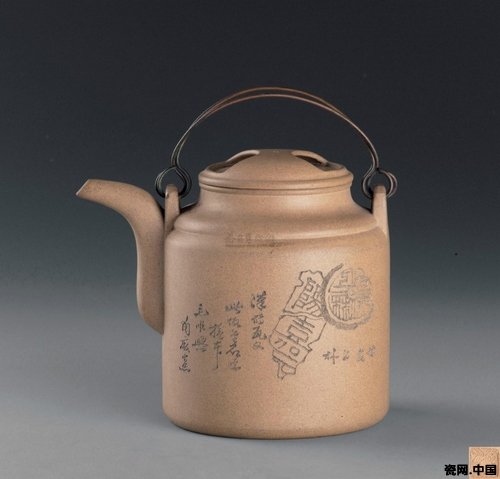

清 紫砂提梁壺 高:20cm

紫砂質地及佳,色澤古樸,且正面刻蓮花,背面有『清和』『來試人間玉川茶』字樣。

3、“少山”款“獨鈕洋桶壺”。壺高18.5公分,口徑8.2公分,材質段泥隱其麻。制作年代:民初。底刻款『荷凈納涼時 少山』,為南京博物院收藏。此壺是外銷泰國經打磨拋光后返流中國內地。壺穩重大方,工整嚴謹,流長而順,二彎式拋物體狀,打磨后黃黑相嵌,光潔平滑,制作工藝比較講究,風格嚴整端正。

近代 少山 洋桶壺 高:18厘米 寬:1.5厘米

此獨鈕洋桶壺為南京博物院藏品。首創于宜興“錦堂發記”茶壺店,系后由“陽羨陶藝公司”經營此項業務。少山者,原為時大彬名號,陶刻工匠為提高身價,即署『少山』款,以混視聽。

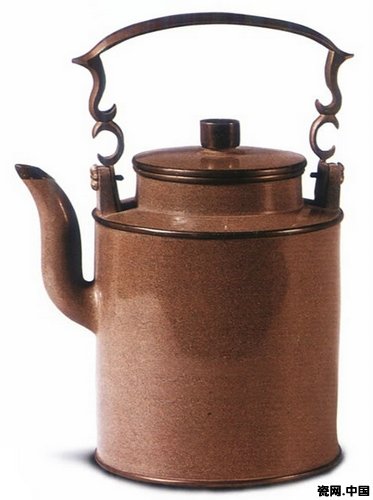

清晚期 福記龍印款 紫泥磨光直筒提梁壺 高:20.5cm 寬:16.8cm

4、俞國良“牛蓋洋桶壺”。壺高18公分,寬16公分,材質紫泥,制作年代:二○年代。底鈐『錫山俞制』,蓋款『國良』,為宜興蔣彥中收藏。壺整體協調,塊面流暢,壺蓋緊密,大度精神,做工較為講究,風格穩重大方。

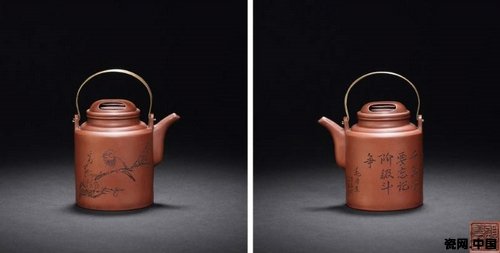

民國 俞國良制 任淦庭刻 洋桶壺 寬:17.5cm

此件洋桶壺牛蓋,直筒,雙直板耳活絡梁,整件器物用料考究,質感細膩舒適,造型端莊大方。器表由任淦庭鐫刻裝飾,以多變的刀法,表達出陶刻線條的趣味和美感,將書法于簡約的紫砂陶上,使紫砂藝術相映成趣,平添濃濃的文人氣。蓋鈐『國良』小印;底鈐『錫山俞制』四字方印。此壺為俞國良與任淦庭合作精品,甚可寶玩。

5、民國,聞才,大洋筒壺,高22cm,寬27.3cm,款識:廷記圖書(底款);聞才(蓋款);聞才(把款); 銘文:春滿玉壺隨意酌,味余詩思擴胸進,己卯年之秋巖如氏書并刻之。 此壺聞才制,又有陶刻名家巖如氏刻字“春滿玉壺隨意酌,味余詩思擴胸襟。己卯年(一九一五年)刻。“不僅制壺者、刻款者、年代等條件皆備,是一件值得珍藏的茗壺。

6、吳云根“牛蓋洋桶壺”,壺高15.5公分。口徑7.8公分,材質清水泥,制作年代︰三○年代。底鈐:『吳云根制』,蓋款:『芝萊』。為宜興趙山南收藏。壺簡潔順暢,渾而潤濕,流比較單薄,骨多肉少,制作工藝較為一般,風格清瘦。

吳云根 牛蓋洋桶壺

7、唐鳳芝“牛蓋洋桶壺”。壺高15公分,口徑8公分,材質清水泥,制作年代:四○年代,蓋款:『鳳芝』,為宜興焦洪明收藏。壺簡潔明了,圓潤光潔,流挺括自然,線面制工精致,制作工藝較為講究,風格自然秀氣。

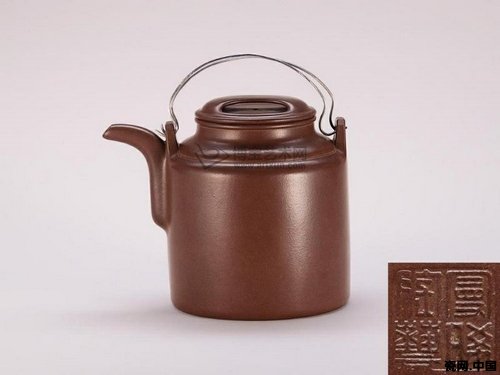

8、王寅春“牛蓋洋桶壺”。壺高15公分,寬16公分,材質清水泥,制作年代:五○年代,底款:『王寅春』,蓋款長圓印:『寅春』,為宜興潘仁亮收藏。壺穩重大方,牛蓋眼圓潤,口頸挺括,做工精細,風格雅致渾重。

王寅春 牛蓋洋桶壺 長:15cm

底款:『王寅春』 蓋款:『寅春』

壺形制流行于民國年間,是仿制洋桶而來。長圓形桶身,配以金屬提梁。壺身以打筒身法制作,肩變為凹肩線,蓋為母子雙線相吻合,頸與肩有精細的節奏變化,嘴為二彎,底部圓韻,俯視線條韻律豐富,點、線、面元素和諧統一,比傳統造型更為精致。洋桶壺端莊、耐看、容量大,是當時各階層喜愛的實用之器。此壺壺身素面、無紋,顯得更簡潔、端莊、素雅。

清末民初 王寅春 洋桶壺 寬:15.5cm

底款:『王寅春』

9、顧景舟“牛蓋洋桶壺”。壺高15公分,口徑8公分,材質清水泥,制作年代:六○年代,底鈐方章:『景舟制陶』,蓋款橢圓印:『景舟』,把小方印:『景舟』,為宜興李氏收藏。壺整體協調,順暢自然,工整圓潤,線面流暢,流清瘦細膩,口蓋吻合貼切,牛蓋耳孔勻稱圓渾,細部處理嚴謹,風格靈秀素雅。

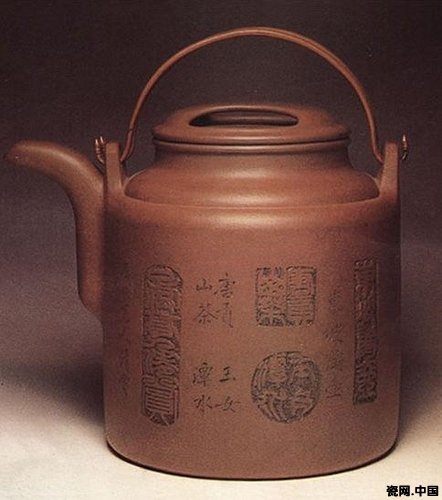

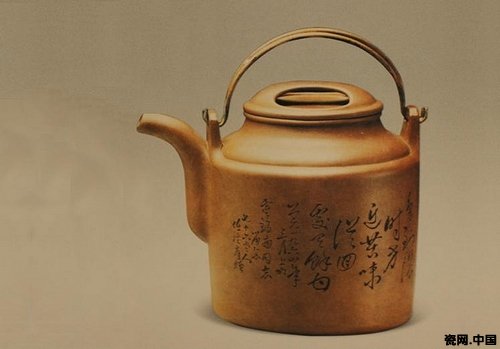

顧景舟 洋桶壺 高:14.5公分 寬:15公分

壺身銘:『東坡陶壺,唐貢山茶,玉女潭水,足供高人清賞,乙酉秋月為鴻法兄清玩,范順琪福贈』

民國34年制,鴻法宜興土地改革所所長,范順琪宜興市政委送 顧老親手刻畫寫。

顧景舟 牛蓋洋桶壺 容量:600cc

底款:『曼晞陶藝』 蓋款:『顧景洲』

顧景舟大師由于早時曾跟有“洋桶王”之稱的儲銘學壺,所以洋桶壺成了他早年做得最多的一種造型。在抗日戰爭后期,1944年顧景舟從上海回到家鄉宜興后生活艱難,開始以接受別人定制“洋桶壺”為生計,前后做過多件“洋桶壺”。故而此類“洋桶壺”也是顧景舟大師心得最為豐富的一種壺型。此壺為顧景舟大師的得意之作,常常被引以為經典。

顧景舟 牛蓋樣桶 長:16.2cm

底款:『曼晞陶藝』 蓋款:『顧景舟』

1962年 顧景舟制 友石刻 毛主席語錄洋桶壺 高:15.6cm

此壺形制流行于民國年間,是仿制洋水桶而來。長圓形桶身,配以金屬提梁。端莊、耐看、容量大,是當時各階層喜愛的實用之器。牛鼻形蓋面略低,壺嘴頂端作斜面處理,別有新意。壺身一面為友石刻毛主席語錄『千萬不要忘記階級斗爭 毛澤東』,并落『友石刻六二年春』款。另一面為春日花鳥圖。

10、何道洪“牛蓋洋桶壺”。壺高12.5公分,寬15公分,材質紫紅泥,制作年代:七○年代,底印方章:『何道洪』,蓋印小方章:『道洪』,為宜興陸候收藏。壺端正圓渾,協調得體,肩頸飽滿,牛蓋挺括,精工細做,風格渾樸細膩。

何道洪 紫泥牛蓋洋桶壺 高:11cm 寬:12.8cm 容量:550cc

印鑒:『何道洪印』

此壺金屬雙提梁,牛蓋。造型簡練,線條流暢,使用方便,便於提攜。

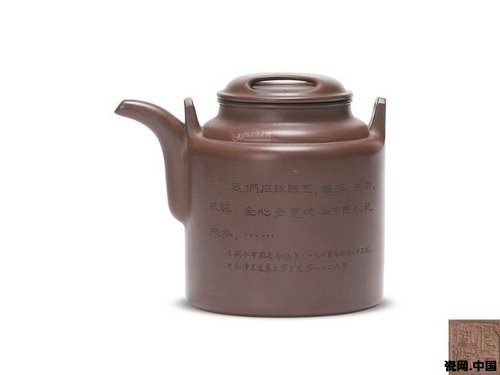

何道洪 洋桶壺 長:15.5cm 高:12.5cm 容積:900cc

底款:『何道洪印』

此壺為傳統洋桶式造型,壺身上以隸書書體陶刻裝飾毛澤東語錄:『我們應該謙愛,謹慎,戒驕,戒躁,全心全意地為中國人民服務,……《兩個中國之命運》(一九四五年四月二十三日),《毛澤東選集》第三卷第一〇二八頁』。壺身呈圓桶狀,牛蓋式壺蓋以壓蓋式與壺口相合,二彎流,傾倒茶湯自如。壺鋬以軟提式設計,未加提手。壺肩裝飾一環線,使之壺體與頸肩更為協調美觀。

11、徐漢棠“牛蓋洋桶壺”。壺高15公分,寬17公分,材質紫砂,制作年代:八○年代,底印:『徐漢棠制』,蓋印:『漢棠』,為宜興周云龍收藏。壺穩健渾厚,得體勻稱,口蓋嚴密,線面順潔,風格簡潔挺括。

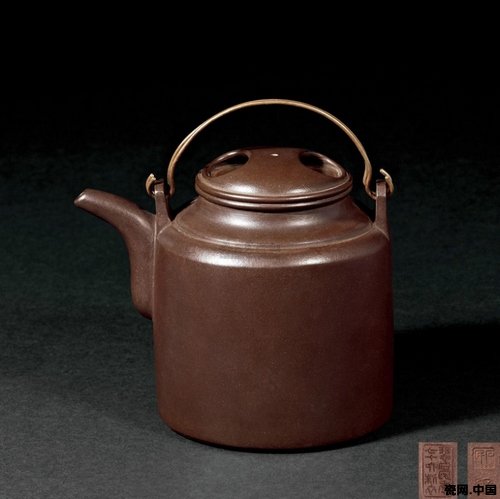

徐漢棠 牛蓋洋桶壺 長:14cm

底款:『徐漢棠制』 蓋款:『徐』、『漢棠』

該壺壺身瘦長、線條挺括。高頸,肩部圓潤、豐腴,弧線自然下垂。牛蓋眼孔橢圓勻稱,子母線嚴絲合縫。壺嘴修長,二彎流呈拋物線上揚。銀質雙線提梁,似佩戴在女人玉腕中的銀鐲,隨著使用,細碎作響,平添神韻。

以上各家再加上儲銘(前節專敘),為紫砂洋桶壺各個特定年代的典型代表人物,可以這樣說,紫砂洋桶壺的制作名手還遠遠不止以上這些人物,還有許多默默貢獻的紫砂藝人(包括像裴石民、朱可心等制壺名手),在紫砂洋桶壺的各個歷史發展時期,都做出了默默的貢獻。

1960年代作 裴石民制 紫砂牛蓋洋桶壺 寬:15.4 高:13.2cm

底款:『裴石民年七十六制』篆書印款 蓋款:『石民』、『七十七老人』篆書印款

洋桶壺款式創制于清末民國初年,其造型簡練,既方便使用,又具有較高的觀賞性,為紫砂光貨素器類經典作品之一。紫砂名家多有制作,而以裴石民制品最為少見,尤顯珍貴。此壺造型古樸大方,彎流緊貼壺身,肩頸過渡自然,壺身圓潤有度,蓋面牛鼻形鈕,形制獨特,銅鉤軟耳雙提梁樸素典雅,弧線與壺蓋契合。

任淦庭刻 牛蓋洋筒壺 高:150mm 寬:160mm 私人藏品

壺底印款:『袁順』

陶刻銘文:『色到濃時方近若,味從回處有馀甘』

落款為:『公元一九六四年三月上旬□鎬南同志留念 七十六老人任淦庭贈』

這兩句助人茶興、益人性情的詩句,短小簡潔的銘文能給人以智慧的啟迪。

毛順興 洋桶壺 高:15cm 長:15.5cm 容量:1090cc

蓋款:『春記』 底款:『龍鳳』

壺身銘文:『漢磚瓦文,此仿金石索撫本。毛順興陶廠造』

朱可心 洋桶壺 容量:950cc