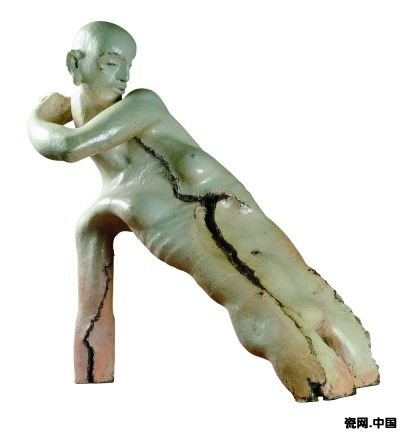

劉正《驚蟄》系列之一

陶藝,在我們的概念中,總是屬于工藝美術的一部分,大學里的美術史教程中,陶瓷史也是和主流的美術史截然分開的,仿佛是一部人為地掛靠在繪畫與雕塑史上的工藝美術史。目前我國的陶藝發展仍然沒有脫離傳統工藝美術的窠臼,大多數陶藝作品仍然囿于手工藝品的觀念,只是趨于更加精美和別致,以及對古代燒窯技術的探秘與復原。

陶藝是獨有的語言與媒材

陶瓷藝術以獨立的身份進入中國現代藝術應該是一個艱難而緩慢的過程,其中最大的難點是作為有著悠久陶瓷文化的大國怎樣建立新的陶藝觀念,怎樣在繼承傳統的基礎上而又能夠走出傳統的陰影。

1991年,北京首次召開了國際陶藝研討會及中國現代陶藝展,充分展示了中國現代陶藝的現狀與發展趨勢。也就是在這個展覽上,突出反映了中國現代陶藝在觀念上的矛盾與困惑,這首先反映在“藝術的原創”與“產品的原創”之間。也就是說,大部分陶藝家還沒有把陶藝作為現代藝術中獨有的語言與媒材,其觀念仍然停留在產品設計之上。盡管很多陶藝家已經有了現代設計的意識,但這一觀念終究不能取代現代藝術的觀念。雖然現代藝術觀念是一個很大的題目,但我們可以把它簡化為兩個主要的部分:其一是與現代社會的生產力水平相適應的現代工業與科學技術所導致的現代視覺經驗,這種經驗最終支配人的審美意識,從而引發現代藝術形式的革命;其二是現代社會對人的價值的重新審定。脫離傳統宗教與文化束縛的新的人格對人性狀況的要求與反思,在藝術上的反映就是個人主觀意志及情感的表現。顯然,現代陶藝如果要步入純藝術的領域,這兩個基本前提是不可避免的。對于陶藝而言,這兩個基本前提都將導致告別傳統陶藝的實用功能,而成為個人的面向當代社會、文化、歷史和傳統而展開的表現手段。

基于這樣的角度,我們能夠以現代藝術的眼光來審視中國當代陶藝創作。走向純藝術的當代陶藝主要是脫離傳統陶藝的功能性,以及從這種功能性上派生出來的唯美主義傾向。陶藝作為現代藝術的一支也就具備現代藝術的一切功能,它既有適合陶藝語言特征的藝術審美性,又有反映現代視覺經驗的形式表現,同時還具有現實的文化針對性與批判性。

因此,陶藝也如同繪畫、雕塑、裝置等現代藝術形態一樣,是全方位地向當代文化展開。但是也應該看到陶藝與形式美的天然聯系,其原因之一是它脫胎于功能性的傳統,這個傳統所提供的深厚的形式,在某種意義上也決定了它的語言特征,尤其是它的物理特性;原因之二是它的成果是在復雜的技術過程中實現的,這個過程限制了藝術表現的自由展開,同時其所導致的不可預測的結果也是其他藝術樣式所不具備的;其三是它在規模和空間上的局限性,它不可能大規模地介入當代生活,形式與媒材特質是它吸引觀眾的視覺“釣餌”,藝術家的個性表現與文化思考則隱含其后。中國當代優秀的青年陶藝家正是深刻地掌握了陶藝的特性,以積極參與當代文化的勢態,把博大精深、歷史悠久的中國陶藝推到了現代藝術的前臺。

當代陶藝發展三大趨勢

如果以現代藝術的眼光來判斷,中國當代陶藝的趨勢可以分為3種狀況。這種劃分是較粗淺、不完整的,而且不是以陶藝自身的標準為標準,但是換一個角度來審視陶藝創作,也就是考察它與當代文化或當代藝術的關系,為走向純藝術的陶藝創作作一種純藝術的理論探討和定位。3種狀況實際上是包括了3種類型,它們都不含功能性的成分,因此我們完全可以用現代藝術理論的語言來規范它們。同時類型也不意味著風格或樣式,它是對作為現代藝術的陶藝在形式、題材、內容和主題上的綜合考察。

第一種狀況是形式的,如陸斌、陳正勛和白磊的作品,以陶為媒材探索純粹的形式構成,與繪畫追求純粹的視覺效果和雕塑對多種媒材的綜合實驗不同,陶藝的形式主義是在陶的特質下對形式表現的可能性的追問。陸斌和白磊利用陶土在肌理與質地上的豐富變化構成一種新的形式關系,這種形式并不只是視覺關系的和諧,陶土特有效果隱含著回歸自然的召喚,這本身也是對形式的超越。陳正勛的陶木結構在形式上吸收了立體主義的觀念,通過兩種媒材的對比和融合創造了一種新的形式感覺。就像抽象藝術家對形式的獨特敏感性一樣,陶藝家還把陶的物理特性轉換為一種形式語言,豐富了純形式的表現力。

第二種狀況是表現的。在這種狀況中,陶藝成為藝術家表現自我的手段,藝術家同樣是生存于社會的個體人,藝術家敏感地把握住自我的生存狀態,實際上也就表現了當代社會生活的共同經驗。如張曉莉的《瘋狂的鋼琴》、劉正的《驚蟄》系列、羅小平的《愚者》系列等,都是對一種生活感覺和狀態的把握或記錄,透過他們的作品,可以感受到藝術家本人的鮮活存在。表現主義作為一個現代藝術的術語,也特別適合于陶藝創作的評論,雖然陶制作品是在技術過程中實現的,但泥土的可塑性與隨意性,及陶藝的小型性都使得藝術家可以像繪畫一樣,直接記錄自己對形式與生活經驗的感受,甚至是一瞬即逝的心態,都可能在隨心所欲之中固化下來。

第三種狀況是文化批判的。如果說第二種狀況是針對自我的,那么第三種狀況則是面向社會與文化展開,在這種狀況中,有著較為復雜的形態與樣式,但共同的特征就是有著較為明確的文化針對性,這種狀況標志著陶藝同現代藝術的突破與飛躍。呂品昌的作品是在一種裝置樣式中展現了一個后現代主義的景觀,他力求突破陶藝在規模上的局限,克服大型陶藝的技術難關,從人類面對的共同文化課題的宏觀角度,來思考后工業化時期人的生存狀況。左中堯的作品通過表現生命形態的裂變,象征生命的生生不息,再結合他另外表現“衣食住行”的作品,可以聯想到文化也像生命一樣,以傳承的方式繁衍與再生。孟慶祝的《壺神》系列,以“關于水資源的聯想”為副標題明確指出他的主題,而且他以中國傳統陶藝的主體——茶壺為題材,也隱含著在當前生態危機日益緊迫的形勢下,對家園的回望。此外,像陸斌、鄭偉等人具有波普意味的彩陶作品,也體現了對當代大眾文化的觀照與反諷。

中國現代陶藝正處于一個自覺的臨界點,它已經有了一個堅實的基礎,正在逐漸匯入中國現代藝術的主流,在這個基礎上再實現有力的跨越,不僅是陶藝本身有一個燦爛的前途,中國古老的陶藝傳統也將為此而發揚光大。