他的作品至今還陳列在人民大會堂,并有多幅被中南海紫光閣收藏

人物檔案

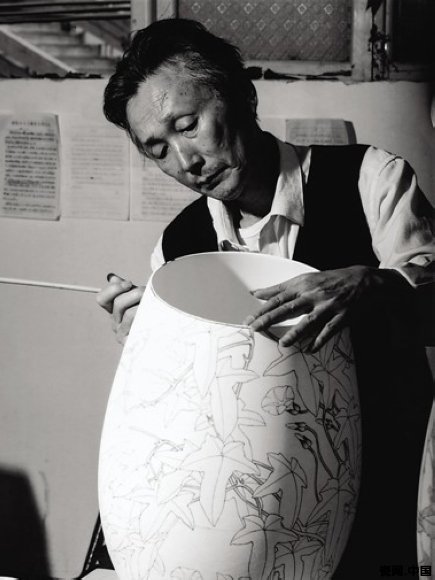

陳揚龍,國家非物質文化遺產“醴陵釉下五彩瓷燒制技藝”傳承人,中國工藝美術大師。1941年,出生在醴陵的一個陶瓷世家,2013年6月22日因肺癌去世,享年72歲。

從藝50余年,陳揚龍長期從事釉下彩瓷的研制工作。曾承擔人民大會堂《荷紋餐具》、國務院《牡丹文具》的設計工作,參與制作了國家“三館”(美術館、圖書館、文化館)用瓷和毛主席生活用瓷。

他還曾承擔輕工部《釉下彩色標研究》課題,對200多種釉下色料,6種不同釉料,多種窯型燒制效果進行了一系列的探索,為醴陵釉下彩的發展提供了扎實的理論和實物依據、為普及釉下彩作出了重要貢獻。

如果不是因為病痛的折磨,擺放在陳揚龍家中的“牡丹”掛盤應該早已完工。但遺憾的是,這件未完工的釉下五彩掛盤成了這位國家級非物質文化遺產傳承人的絕筆之作。家人說,陳揚龍將這件作品取名為《回眸一笑》,在住進醫院后,他仍在念叨花為什么沒笑,還需繼續加工。

6月22日,國家非物質文化遺產“醴陵釉下五彩瓷燒制技藝”傳承人、中國工藝美術大師陳揚龍因肺癌在醴陵去世,追悼會將于今日在醴陵殯儀館舉。

陳揚龍先生的逝世,是中國工藝美術行業、釉下五彩行業乃至藝術陶瓷界的巨大損失。

出生陶瓷世家

自詡玩泥巴長大

“意識不清醒時,父親還會揚起手來做畫畫姿勢。”6月30日,陳揚龍的大女兒陳利向本報記者回憶起陳老的最后生活,談及最多的,仍是陳楊龍一生對陶瓷藝術的愛。“長年以來,他每天早上5點起床,不是吃早餐,而是先進行一個多小時的創作。”

陳揚龍與陶瓷的緣分,起于20世紀初。

醴陵姜灣,曾經是運輸瓷器的集散碼頭,也是二十世紀初,著名人士熊希齡開辦瓷業學堂和湖南瓷業公司所在地,1906年,釉下五彩瓷在此誕生。30多年后,陳揚龍在這里出生。爺爺、伯伯、叔叔、爸爸、媽媽都做陶瓷,陳揚龍三歲時,父親在家里開了一個做瓷的作坊,所以陳揚龍常常自詡是玩泥巴長大的。

陳揚龍7歲的生活在鄉下外婆家度過,平時遇到昆蟲和花草,都會不自主地畫下來。陳揚龍的第一位師傅是一位街邊賣藝人,當時在他家古街上有一位老藝人時常給人畫肖像,放學后,他經常去看老藝人畫畫。

“后來,父親就將積攢下來的幾毛錢交給了老藝人,讓他教父親畫肖像,這算是父親第一次拜師學藝。”陳揚龍的大女兒陳利告訴記者,由于當時缺乏美術資料,陳老便常常撿起大人們的煙盒,照著煙盒上的人物來臨摹。

16歲研發“以印代畫”

主創期多件作品被中南海紫光閣收藏

1956年,15歲的陳揚龍考進湖南省陶瓷研究所,師從陶瓷大師吳壽祺,成為他的第一批弟子。因戰亂而中斷,快速搶救釉下五彩傳統手工藝的重擔落到了他們肩上。

以往,釉下五彩瓷上的花紋和圖案都必須由人工一筆一筆地畫上去,生產效率低,難以大規模生產。進入研究所的第二年,陳揚龍研發了用印章來代替手繪的制作工藝,半個月就完成了5到10年的工作任務,讓醴陵釉下五彩瓷生產效率提高了百倍,之后,《工人日報》報道了其“以印代畫”的技術革新。

進入70年代后,陳揚龍進入創作的高峰期。1979年,人民大會堂湖南廳的陳設進行更換,陳揚龍創作的《秋艷》掛盤入選,如今還陳列在人民大會堂。

80年代,陳揚龍試驗出了不同于傳統釉下彩彩繪的“薄施淡染”彩繪工藝,豐富和增強了瓷坯上畫面的主體感和層次感,作品有薄如紙、白如玉、聲如磬的效果。陳揚龍并未“金屋藏嬌”,而是將這種技法授徒推廣,形成了當前釉下彩繪的主流表現方式。

也正是因為技藝的精湛,陳揚龍的作品先后在香港、北京、上海世博會展出,并被中國美術館、中國歷史博物館、首都博物館等國內多家知名藏館收藏。他所創作的《茶花》瓶、《芙蓉》瓶作品被中南海紫光閣收藏。

投入全部積蓄傳道

病床上還不忘“傳承”

1999年,陳揚龍從省陶瓷研究院退休。不久后,為了支持女婿創業,在女婿的公司內做技術指導。

2008年,已被評為”中國工藝美術大師“的陳揚龍投入全部積蓄,成立了自己的工作室,開始專心傳道授業。進入陳老的工作室學習,沒有門檻,只需熱愛陶瓷創作。陳揚龍只收取微薄的工具、材料費,但對學生卻極其嚴格。

“最初三個月里學生每天都是臨摹一張畫稿,基本要求是100遍,不停重復地畫,在這個過程中首先掌握毛筆的特性,如何駕馭毛筆,然后再教我們如何用線,很多學生要練到晚上12點多。”陳老的兒媳申彬也是學生之一,她如此回憶父親的教學。

早在年僅23歲時,陳揚龍就已開始帶徒弟,其中有的學生如今也已成為了中國工藝美術大師和省工藝美術大師,為醴陵釉下五彩瓷技藝的傳承做出了突出貢獻。但在他看來,他應該做更多。

“他不希望總為市場而創作,想利用余生在藝術上認真追求,留些作品,培養一批人才,對釉下彩事業做點貢獻,這是他成立工作室的初衷。”談及岳父當年的舉動,陳揚龍的女婿陳志強如此說。

“全心全力幫助下一代,做好傳承,我認為這是最偉大的事業。這樣的一生才沒有白來,才過得有意義、有價值。”在病床上,陳老留下了這樣的話。

陳揚龍談創作

我很喜歡“造物忌巧,待人以誠”這句話,它也深刻影響我的生活與創作,從不模仿抄襲,也不追求時髦,始終老老實實做人,誠誠懇懇畫畫,并愿以此度過余生。

藝術工作者一生能有多少滿意的作品?我自知幾乎一件都沒有,但它記錄了我的成長。幾乎天天都在創作,從來沒有疲厭,除非生病堅持不住。慢慢地畫,不好再改。

延伸閱讀

釉下五彩瓷

傳承憂慮

2012年底,陳揚龍被文化部評為國家級非物質文化遺產傳承人,成為我市第二位獲此殊榮的人。另外一人為鄧文科,也是醴陵釉下五彩瓷燒制技藝大師,如今已83歲高齡。

陳揚龍生前在接受本報記者采訪時即曾透露過他對釉下五彩瓷技藝傳承的擔憂。“目前產區看上去人才濟濟,實則命若懸絲。現在年輕一輩多不愿意沉下來認認真真來學習傳統工藝,心浮氣躁,急功近利。所以很多中青年作者技巧很高,沒有扎扎實實的工藝基礎,越往上走越難。”

湖南省陶瓷協會秘書長張海濤也表示類似擔憂。“目前醴陵有中國工藝美術大師16位,省級工藝美術大師有65位,這一數據對比5年前增長了好幾倍,而且湖南輕工高級技工學校和醴陵市陶瓷煙花職業技術學校都在不斷給市場輸送制陶人才,總體來說情況還算好。但關鍵問題是,青年一代越來越多的不愿意從事制陶工作。收益不高,工作又累,愿意學的人少了,留不住人才。醴陵兩所專門培養制陶人才學校的生源,也是被一二三本錄取后剩下的生源,綜合素質相對較低,影響制陶技藝的進一步提升。”