景德鎮(zhèn)是江西省東北部一個(gè)市鎮(zhèn),地方不大,但名聲很大,無(wú)論古今中外,都知道景德鎮(zhèn)以產(chǎn)“白如玉、薄如紙、明如鏡、聲如磬”的瓷器而成為舉世矚目的瓷城。“中華向號(hào)瓷之國(guó),瓷業(yè)高峰是此都”。這是著名史學(xué)家、文學(xué)家郭沫若對(duì)景德鎮(zhèn)的高度評(píng)價(jià),景德鎮(zhèn)也當(dāng)之無(wú)愧。景德鎮(zhèn)的形成階段景德鎮(zhèn)在東晉叫新平鎮(zhèn),唐武德四年改鎮(zhèn)為縣,仍叫新平。因其雄居昌江南岸,又叫昌南鎮(zhèn)。北宋真宗時(shí)(公元1004--1007年)改名為景德鎮(zhèn)。當(dāng)時(shí),景德鎮(zhèn)燒制的瓷器光致茂美,名揚(yáng)海內(nèi),真宗皇帝趙恒派官員到鎮(zhèn)督造瓷器,貢奉朝廷,并命陶工在瓷器底部寫上“景德年制”四字。景德是真宗年號(hào),從此以后,這個(gè)地方就改名為景德鎮(zhèn),并一直沿用到現(xiàn)在。

景德鎮(zhèn)瓷器名聞天下,但它是從什么時(shí)候開(kāi)始制造瓷器的,目前尚無(wú)定論,據(jù)史書記載:景德鎮(zhèn)陶瓷業(yè)是從公元一世紀(jì)左右,即東漢時(shí)代開(kāi)始的;經(jīng)過(guò)三國(guó)、魏晉到公元六世紀(jì)的南北朝時(shí)代的陳朝,它的瓷業(yè)生產(chǎn)已較有名氣了;唐代景德鎮(zhèn)產(chǎn)的瓷器被稱為“假玉器,且貢于朝廷,”名震天下。然而,令人遺憾的是,至今還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)唐代及唐以前的窯址和實(shí)物,在這個(gè)地區(qū)所發(fā)現(xiàn)的最早的窯址及瓷片,均為五代時(shí)期。在沒(méi)有找到新的實(shí)物證據(jù)前,只能把五代作為景德鎮(zhèn)瓷業(yè)的開(kāi)始。

五代景德鎮(zhèn)

五代時(shí),景德鎮(zhèn)瓷業(yè)已初具規(guī)模。當(dāng)時(shí),景德鎮(zhèn)制瓷還沒(méi)有使用高嶺土作瓷坯原料,僅用瓷石作原料。這種單一的原料制胎,史稱“一元配方”。用瓷石制成的坯,在高溫下易變形。為減少變形,陶瓷工就把底足加厚加重,以承受上面的壓力,這樣瓷器的造型風(fēng)格受到一定影響。五代時(shí),景德鎮(zhèn)的主要產(chǎn)品是青瓷和白瓷。青瓷,胎呈灰色,與當(dāng)時(shí)名噪南方的浙江越窯制品風(fēng)格相近,其質(zhì)量上乘的制品幾乎達(dá)到亂真的程度。白瓷較精,白瓷胎致密堅(jiān)實(shí),吸水率低,色調(diào)純正,與北方白瓷接近,但透光度更好。五代景德鎮(zhèn)燒制白瓷的成就,對(duì)于該地區(qū)宋代青白瓷的制作以及明清時(shí)期彩瓷的發(fā)展,都有很重要的意義。景德鎮(zhèn)也是南方最早生產(chǎn)白瓷的地方,它開(kāi)始打破了青瓷在南方的壟斷局面。但從全國(guó)范圍來(lái)說(shuō),那時(shí)的制瓷格局是“南青北白”,即南方以浙江越窯青瓷為代表,北方以河北邢窯白瓷為代表,景德鎮(zhèn)窯同它們相比,還稍遜一籌。五代是景德鎮(zhèn)瓷業(yè)的起步階段。

宋代景德鎮(zhèn)

宋代結(jié)束了五代十國(guó)分裂局面,社會(huì)恢復(fù)安定,生產(chǎn)得以發(fā)展,制瓷業(yè)也進(jìn)入到一個(gè)“百花齊放”的繁榮時(shí)期,各地名窯名瓷不斷涌現(xiàn),其中官窯、汝窯、定窯、鈞窯和哥窯被后人稱為五大名窯,成為當(dāng)時(shí)制瓷水平最高的代表。受其影響,景德鎮(zhèn)的制瓷技術(shù)日益成熟,規(guī)模迅速發(fā)展(瓷窯多達(dá)300余處),質(zhì)量也有很大提高。宋代景德鎮(zhèn)主要燒制青白瓷一種品種。這種瓷器因釉色青中顯白,白中泛青,介于青、白之間,故得名(也稱為影青、映青、隱青)。青白瓷,清淡高雅,俊秀挺拔,享有“饒玉”之稱(即饒州之玉,因景德鎮(zhèn)在宋時(shí)屬饒州)。它是景德鎮(zhèn)獨(dú)創(chuàng)的一種瓷器,因而也成為我國(guó)陶瓷史上一個(gè)極珍貴的品類。 青白瓷以日用器為主,飲食具有碟、盤、碗,酒具有注子、注碗、杯;衛(wèi)生具有缽、洗和各式香薰,照明具有燈盞,瓷枕有象枕、獅枕等,盛化妝品和香料的盒更是豐富多彩,還有浮雕人物。齊全的品種說(shuō)明,景德鎮(zhèn)瓷工已經(jīng)熟練掌握了各種器物的成型方法;而且還出現(xiàn)了較細(xì)致的分工。此時(shí),瓷工們對(duì)成型質(zhì)量非常講究,坯胎已做得很薄,坯體表面也加工得十分精細(xì),再輔之刻花、篦點(diǎn)、篦紋和印花裝飾,與影青釉相互配合,相互輝映,使青白瓷真正收到了光致茂美的藝術(shù)效果。它常見(jiàn)花紋有牡丹、蓮、梅、卷草、鳳、魚、嬰戲等。北宋前期,青白瓷多光素?zé)o花紋,器形規(guī)整,釉質(zhì)潤(rùn)潔,有“冰肌玉骨”之譽(yù)。北宋中期以后,刻花、篦點(diǎn)、篦劃紋飾在器物上大量出現(xiàn)。南宋以后,盛行印花裝飾。其紋飾題材,布局方法,明顯受到河北定窯影響,因而又被稱為“南定瓷”(即南方的定窯)。如果從瓷器的致密度、透光度、燒制技術(shù)等方面比較,青白瓷比定窯瓷好,青白瓷的白度和透光度都很高,已接近現(xiàn)代細(xì)瓷的標(biāo)準(zhǔn)。此后,社會(huì)上大量使用的白瓷都是在青白瓷的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。青白瓷的出現(xiàn),使景德鎮(zhèn)躋身于宋代名窯之林,它以其獨(dú)特的風(fēng)姿而具備了與同時(shí)代的其它名窯名瓷一爭(zhēng)高下的實(shí)力。色質(zhì)如玉的青白瓷一出現(xiàn),就倍受人們喜愛(ài)。這也使它的銷售市場(chǎng)極為廣闊,不僅銷往全國(guó)大部分地區(qū);還大量銷往海外。青白瓷對(duì)江南地區(qū)的瓷窯影響很大,出現(xiàn)了許多模仿青白瓷的瓷窯(共計(jì)有8省34個(gè)縣),它們之間形成了一個(gè)以景德鎮(zhèn)為中心的青白瓷系。青白瓷系是江南地區(qū)兩大瓷窯之一,影響面之大,居宋代六大瓷系的首位。宋代是景德鎮(zhèn)瓷業(yè)全面發(fā)展的階段。

元代景德鎮(zhèn)

元王朝于1278年在景德鎮(zhèn)設(shè)立浮梁瓷局,專門燒制官府用瓷。為什么元王朝要把唯一的為皇室服務(wù)的瓷局設(shè)在景德鎮(zhèn)呢?這是因?yàn)槊晒沤y(tǒng)治者崇尚白色,以白為貴,當(dāng)時(shí),景德鎮(zhèn)大量燒造青白瓷,這種白色調(diào)瓷器博得了蒙古統(tǒng)治者的喜愛(ài)。這便是他們把瓷局設(shè)在景德鎮(zhèn)的主要原因。浮梁瓷局的設(shè)立,使景德鎮(zhèn)倍受“關(guān)懷”,它得以集中全國(guó)各窯場(chǎng)的優(yōu)秀工匠,得以壟斷優(yōu)良的原料等,這為瓷業(yè)發(fā)展提供了保障。元代結(jié)束了宋、金、西夏對(duì)峙的分裂局面,社會(huì)趨于穩(wěn)定,蒙古統(tǒng)治者雖不善于治國(guó)之術(shù),卻大力提倡海外貿(mào)易。那時(shí),中國(guó)的瓷器輸往世界50多個(gè)國(guó)家和地區(qū),發(fā)達(dá)的海上貿(mào)易和廣闊的海外市場(chǎng),必然刺激各種手工業(yè)發(fā)展,它對(duì)于在宋代已有廣大市場(chǎng)的景德鎮(zhèn)制瓷業(yè)來(lái)說(shuō),無(wú)疑也起了很大的促進(jìn)作用。元代景德鎮(zhèn)瓷業(yè)的輝煌成就正是在這樣的背景下產(chǎn)生的。元代景德鎮(zhèn)瓷工憑借其出奇的創(chuàng)造力,在制瓷工藝上取得了巨大突破,發(fā)現(xiàn)了新的優(yōu)良的制瓷原料——高嶺土,并把它摻進(jìn)瓷石制胎,這便是著名的“二元配方法”。高嶺土(此土產(chǎn)于景德鎮(zhèn)市東北45公里處的東埠高嶺村的高嶺山,故名之,它也是國(guó)際通用的專門術(shù)語(yǔ)。此后,就把這種能制瓷的白色粘土通稱為“高嶺土”)的應(yīng)用,是元代景德鎮(zhèn)的偉大創(chuàng)舉,在陶瓷史上具有劃時(shí)代的重大意義:其一,迎來(lái)了瓷業(yè)的繁榮。南宋后期,景德鎮(zhèn)出現(xiàn)了原料危機(jī),上層優(yōu)質(zhì)瓷石枯竭,瓷業(yè)生產(chǎn)陷入困境。高嶺土的應(yīng)用,使過(guò)去無(wú)法利用的藏量巨大的中下層瓷石得以使用,從而使景德鎮(zhèn)瓷業(yè)安然渡過(guò)了南宋以來(lái)的原料危機(jī),迎來(lái)了元代瓷業(yè)的興旺發(fā)達(dá),也為明清景德鎮(zhèn)瓷業(yè)的蓬勃發(fā)展開(kāi)辟了廣闊的新天地。其二,減少制品變形。高嶺土摻進(jìn)瓷石制胎,提高了瓷胎中氧化鋁的含量,使制品的燒成范圍增寬,變形減少,成品率提高。高嶺土在瓷胎中起到骨料作用,因而能燒造頗具氣勢(shì)的大件瓷器。高嶺土的應(yīng)用,改善了瓷器的理化性能,景德鎮(zhèn)瓷器由低火度的軟質(zhì)瓷變成高火度的硬質(zhì)瓷,從而完成了中國(guó)陶瓷史上一次巨大的、質(zhì)的飛躍。其三,降低了成本。高嶺土是土質(zhì)原料,采掘方便,僅需淘洗即可使用(瓷石需經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間粉碎后才能使用),這樣,瓷器的成本必然會(huì)有所降低。高嶺土的應(yīng)用,是元代景德鎮(zhèn)瓷業(yè)高度發(fā)展的重要標(biāo)志之一,它給景德鎮(zhèn)瓷業(yè)帶來(lái)了一系列重大變化。“樞府器”是元代官府機(jī)構(gòu)樞密院在景德鎮(zhèn)定燒的一種白胎白釉瓷器(因有的器物上刻有“樞”、“府”二字,而得其名)。

同青白瓷相比,樞府器胎體稍厚,釉色偏白,呈鵝蛋色澤,故又稱“卵白釉”瓷器。它具有燒成溫度高,胎釉結(jié)合緊密的特點(diǎn),而成為一代名品。卵白釉瓷分精、粗兩類。精制的制品基本為白乳濁釉色,有印花裝飾;較粗的制品一般胎體厚重,素面無(wú)紋飾,釉色白中略顯灰青。卵白釉的出現(xiàn),為青花和釉里紅的藝術(shù)效果提供了物質(zhì)條件。

元代景德鎮(zhèn)另一個(gè)巨大成就,就是燒制出成熟的青花瓷(青花瓷是指一種在瓷胎上用鈷料著色,然后施透明釉,以1300℃左右高溫一次燒成的釉下藍(lán)彩瓷器)。清新明麗的青花瓷取代了元代以前的刻、劃、印花等裝飾技法,而成為我國(guó)陶瓷裝飾的主流,開(kāi)創(chuàng)了陶瓷藝術(shù)的新紀(jì)元。青花瓷的出現(xiàn),使其它大部分古老的窯場(chǎng)都相形見(jiàn)絀,它昭示著景德鎮(zhèn)瓷業(yè)的高度發(fā)展。它獨(dú)特的藝術(shù)魅力和優(yōu)良的使用價(jià)值,贏得了古今中外人士的喜愛(ài),為此,青花瓷的生產(chǎn)歷經(jīng)數(shù)百年而不衰。元代景德鎮(zhèn)的青花瓷器絕大部分供外銷,主要銷往伊斯蘭教地區(qū)。銷往這一地區(qū)的青花瓷器多數(shù)是大件器,各式盤的口徑一般在35--45厘米之間,大的達(dá)58厘米之多。這是適應(yīng)當(dāng)?shù)厣盍?xí)慣,為人們圍在一起,席地而坐吃抓飯時(shí)所使用的。釉里紅瓷器是元代景德鎮(zhèn)的又一重要發(fā)明。釉里紅也是釉下彩,在操作上亦與青花相同;與青花不同的是,青花的著色劑是氧化鈷,釉里紅則為氧化銅的呈色。元代釉里紅的呈色紅而不鮮,樸實(shí)無(wú)華, 象征吉祥與富貴,深得人們喜愛(ài)。釉里紅可以單獨(dú)裝飾瓷器,也可以與青花結(jié)合,稱作青花釉里紅器。青花和釉里紅的綜合裝飾,有著奇特的藝術(shù)效果,二者相互襯托,顯得和諧高雅。它至今仍為景德鎮(zhèn)瓷器中的名貴產(chǎn)品。此外,金彩、琺華彩、紅釉和藍(lán)釉等,也是當(dāng)時(shí)的新品種。這些顏色釉的出現(xiàn),大大豐富了瓷器的彩飾技法,它表明景德鎮(zhèn)瓷工熟練地掌握了各種色劑的使用方法。元代景德鎮(zhèn)的瓷業(yè)取得了輝煌的成就,并開(kāi)始進(jìn)入黃金時(shí)代,它為明清景德鎮(zhèn)成為全國(guó)的制瓷中心,奠定了雄厚的基礎(chǔ)。

明代景德鎮(zhèn)

明代景德鎮(zhèn)瓷業(yè)在宋元發(fā)展的基礎(chǔ)上,呈現(xiàn)出一派繁榮昌盛的景象。在宋元以前,名窯遍布全國(guó),各名窯產(chǎn)品各具特色,并且都有各自市場(chǎng);但制作水平相差無(wú)幾。從明代開(kāi)始,景德鎮(zhèn)瓷業(yè)的技術(shù)水平和燒造規(guī)模都明顯地超過(guò)各地窯場(chǎng),其產(chǎn)品幾乎占據(jù)了全國(guó)主要市場(chǎng),而至精至美的宮廷用瓷也幾乎全部由景德鎮(zhèn)供應(yīng)。由此,景德鎮(zhèn)成為 “天下窯器所聚”的全國(guó)瓷業(yè)中心。這一局面的形成,除了其特殊的歷史條件和有利的地理環(huán)境外,御器廠的設(shè)立也有重要作用。在元代浮梁瓷局的基礎(chǔ)上,明洪武年間,朝廷又在景德鎮(zhèn)設(shè)立了御器廠,亦即官窯,專燒皇室用瓷。為滿足宮廷需要,官窯不計(jì)成本,講究質(zhì)量,向高、精度發(fā)展,同時(shí)還不斷開(kāi)發(fā)新品種,從而也帶動(dòng)了民窯的發(fā)展。民窯為了擴(kuò)大市場(chǎng),也不斷提高質(zhì)量。這樣就出現(xiàn)了“官民競(jìng)市”的繁榮景象。據(jù)史料記載,明代景德鎮(zhèn)制瓷最盛時(shí)期有官窯58座,民窯900余座,從事瓷業(yè)的瓷工達(dá)10余萬(wàn)眾,出現(xiàn)了“晝間白煙掩空,夜間紅焰燒天”的盛況。清清昌江水,悠悠貫城過(guò)。在這條古代景德鎮(zhèn)主要的交通運(yùn)輸?shù)郎希咳昭b運(yùn)瓷器的“舟帆日日蔽江來(lái)。”瓷器為景德鎮(zhèn)這座江南山區(qū)的古鎮(zhèn),孕育出資本主義的萌芽,帶來(lái)了空前的興旺。由于商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展,景德鎮(zhèn)民窯的分工很細(xì),從瓷土開(kāi)采到瓷器燒成,要經(jīng)過(guò)72道工序;同時(shí),官窯的分工也極其細(xì)致,御窯廠內(nèi)有大碗作,酒盅作等23種專業(yè)分工。專業(yè)化分工提高了生產(chǎn)力,也提高了產(chǎn)品質(zhì)量。當(dāng)時(shí),所產(chǎn)瓷器的瓷質(zhì)細(xì)膩,釉色精美,藝術(shù)造脂相當(dāng)高。瓷器以青花為最主要產(chǎn)品,其它各類品種也很出色;還能燒造氣勢(shì)宏偉的大龍缸和薄如蟬翼的薄胎瓷。按制瓷工藝分有:釉下彩、釉上彩、斗彩和顏色釉四大類。

釉下彩是指青花,釉里紅和青花釉里紅,因彩繪在生胎上,著釉后一次燒成而得名。明代景德鎮(zhèn)青花器達(dá)到了歷史最高水平。由于繪畫用的鈷料和繪畫題材、筆法的不同,明代各個(gè)時(shí)期的青花瓷往往各具特色,千瓷百態(tài),例如早期青花色澤濃艷凝重,中期淺淡秀雅,晚期鮮艷且藍(lán)中泛紫,末期則藍(lán)中帶灰。此時(shí),官窯青花精細(xì)優(yōu)美,民窯青花也不乏精致之作。在青花的制作和青料的運(yùn)用上,明代都達(dá)到了爐火純青的境地,而成為中國(guó)青花瓷發(fā)展的頂峰。

釉里紅的制作在洪武時(shí)發(fā)展到極盛階段,宣德釉里紅器也頗有盛名,其后,釉里紅器逐漸減少。青花釉里紅創(chuàng)燒于元代,但未見(jiàn)成功之作,明宣德時(shí),燒制出了較成功的青花釉里紅。

釉上彩是指在已燒成的瓷器上進(jìn)行彩繪,彩在釉上而得名。明代景德鎮(zhèn)釉上彩品種豐富,有單彩、三彩和青花五彩等。青花五彩創(chuàng)制于宣德朝,盛行于嘉靖、萬(wàn)歷朝。嘉靖、萬(wàn)歷青花五彩濃艷奪目,不但官窯器精彩紛呈,民窯器也爭(zhēng)奇斗艷,青花五彩制作技藝步入一個(gè)新階段。

斗彩,是釉下青花同釉上彩相結(jié)合的彩瓷工藝。真正的斗彩創(chuàng)造于明成化年間,以后各朝均有燒制,但以成化斗彩成就最高、名氣最大。

顏色釉是指各種色澤的高溫釉和低溫釉。它有一種色澤的單色釉,也有多種色澤施于一器的雜色釉。明代景德鎮(zhèn)的顏色釉瓷,主要是官窯制品。明代的白瓷屬于高溫顏色釉。明代白瓷胎體薄、白度高,這種白瓷釉色柔和,給人以“甜潤(rùn)”的感覺(jué),被稱為“甜白瓷”“瑩如玉”,嘉靖白瓷“純凈無(wú)雜”,萬(wàn)歷白瓷“透亮明快。”高質(zhì)量的白瓷為彩瓷的迅猛發(fā)展創(chuàng)造了極好的條件。 永樂(lè),宣德時(shí)成功地?zé)斐龈邷劂~紅釉器,即“祭紅”,它是我國(guó)陶瓷史上第一次出現(xiàn)的色調(diào)純正的紅釉瓷,也是景德鎮(zhèn)瓷工的又一重大貢獻(xiàn)。宣德以后,高溫銅紅釉漸趨衰落。此外,明代景德鎮(zhèn)燒制的高溫藍(lán)釉、柿色釉、黑釉和青釉等都有極高的成就;其低溫的孔雀綠釉、鐵紅釉、黃釉也很出色;嘉靖時(shí),雜色釉制作特別興盛。 明代景德鎮(zhèn)瓷器大量外銷,它不但銷往亞洲和非洲,還銷往歐洲。隨著瓷器的輸出,明代景德鎮(zhèn)的瓷藝也對(duì)世界各國(guó)的陶瓷產(chǎn)生了影響。在埃及、伊朗、伊拉克、敘利亞、土耳其等國(guó)制作的陶器中,可以明顯地看到明代景德鎮(zhèn)瓷器的影響,有些產(chǎn)品模仿得非常逼真,在形狀、圖案、紋飾上與明代景德鎮(zhèn)瓷器的風(fēng)格很接近。隨著瓷器的輸出,景德鎮(zhèn)制瓷技術(shù)也傳播到世界各地。先傳到朝鮮、日本、越南、泰國(guó)、中東等國(guó)家與地區(qū),稍后,經(jīng)阿拉伯人傳到意大利、西班牙、德國(guó)、法國(guó)、丹麥等國(guó),為歐洲制瓷史上開(kāi)辟了一個(gè)新紀(jì)元。

明代景德鎮(zhèn)瓷業(yè)的成就是巨大的,對(duì)世界產(chǎn)生的影響也是深遠(yuǎn)的。明代景德鎮(zhèn)無(wú)可爭(zhēng)辯地成了中國(guó)的瓷都,也成為了世界上最著名的瓷城。

清代景德鎮(zhèn)

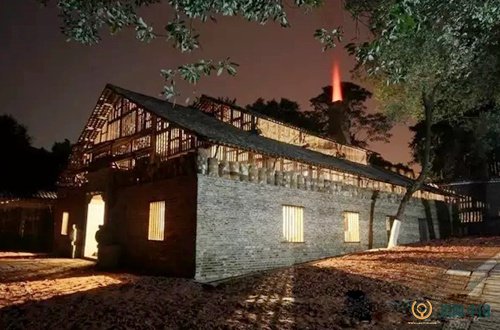

在清代,景德鎮(zhèn)始終保持著中國(guó)瓷都的地位。瓷業(yè)生產(chǎn)仍分官窯和民窯兩類,但官窯和民窯的關(guān)系與明代相比有區(qū)別,它廢除了明代官窯官辦官燒的制度,采用官搭民燒制度;取消了明代那種對(duì)民窯限制性的禁令,充分釋放了民窯的發(fā)展?jié)摿ΑC窀G的生產(chǎn)規(guī)模,專業(yè)分工都上了一個(gè)新臺(tái)階。燒制技術(shù)普遍提高,精細(xì)瓷器不斷涌現(xiàn),清代官窯瓷器多為民窯所出。官窯、民窯相互影響,相互推動(dòng),促進(jìn)了整個(gè)瓷業(yè)的發(fā)展。清代前期的康熙、雍正、乾隆三朝,景德鎮(zhèn)瓷業(yè)得到了巨大發(fā)展,進(jìn)入了我國(guó)古代陶瓷史上極盛的黃金時(shí)期。其全盛時(shí)期,制瓷工人有20余萬(wàn)之多。法國(guó)傳教士殷弘緒(漢名)在康熙51年(公元1712年)寫的信中這樣描述景德鎮(zhèn):“景德鎮(zhèn)擁有一萬(wàn)八千戶人家,一部分是商人,他們有占地面積很大的住宅,雇傭的職工多得驚人。按一般的說(shuō)法。此鎮(zhèn)有一百萬(wàn)人口,每日消耗一萬(wàn)多擔(dān)米和一千多頭豬。……”《浮梁縣志》說(shuō):“昔日景德鎮(zhèn)只有三百座窯,而現(xiàn)在窯數(shù)已達(dá)三千座。……到了夜晚,它好像是被火焰包圍著的一座巨城,也像一座有許多煙囪的大火爐。”這里的數(shù)字可能有些不準(zhǔn)確,但它卻實(shí)實(shí)在在反映出清初景德鎮(zhèn)瓷業(yè)已十分繁榮昌盛這一事實(shí)。

就整個(gè)清代來(lái)說(shuō),景德鎮(zhèn)瓷都的地位比明代更突出:全部的宮廷用瓷由景德鎮(zhèn)供應(yīng),社會(huì)上絕大部分民間用瓷也由景德鎮(zhèn)供應(yīng);景德鎮(zhèn)瓷器還銷往世界五大洲,其中銷往歐洲的瓷器的數(shù)量非常巨大。當(dāng)時(shí)的外銷瓷,大多是按照外國(guó)指定品種、器形、圖案和色彩進(jìn)行制作的。這些對(duì)景德鎮(zhèn)的制瓷技術(shù)的提高,有著很大的促進(jìn)作用。清代景德鎮(zhèn)在制瓷工藝上取得了重大成就。康熙年間,景德鎮(zhèn)瓷工對(duì)窯爐進(jìn)行了改革,他們吸取了北方饅頭窯和南方龍窯的優(yōu)點(diǎn),發(fā)明了蛋形窯(其形狀像半個(gè)雞蛋覆于地面,故名為“蛋形窯”)。蛋形窯也叫鎮(zhèn)窯,又因其以松柴為燃料,所以又把它稱為“柴窯”。它以容量大,燒成快和利用還原焰見(jiàn)長(zhǎng)。我們知道,決定瓷器品質(zhì)有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):一是原料,二是窯爐燒成技術(shù)。因此,窯爐便構(gòu)成我國(guó)優(yōu)秀傳統(tǒng)制瓷工藝中一個(gè)重要組成部分。蛋形窯在我國(guó)陶瓷史及窯爐技術(shù)史上有特殊地位,也對(duì)歐洲的陶瓷窯爐產(chǎn)生了重大影響。蛋形窯的出現(xiàn),為景德鎮(zhèn)瓷業(yè)的飛速發(fā)展創(chuàng)造了條件。其次,改進(jìn)制備工藝,在瓷胎上大大增加了高嶺土的用量,使瓷胎的理化性能大大提高,達(dá)到了現(xiàn)代硬瓷的標(biāo)準(zhǔn)。

清代景德鎮(zhèn)的瓷器,胎質(zhì)堅(jiān)實(shí)致密,略呈半透明狀,釉色潔白純凈,瑩潤(rùn)如脂。這為彩瓷和顏色釉的大發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。青花瓷仍是清代景德鎮(zhèn)最主要產(chǎn)品,其中尤以康熙時(shí)的民窯青花最著名。康熙青花題材多樣,色分五等,成為整個(gè)清代青花瓷的代表。除康熙青花外,康熙釉下彩還有青花釉里紅,釉三彩和各種色地釉下彩,它們都達(dá)到了很高水平,其中釉里三彩是康熙朝創(chuàng)燒的新品種。康熙釉上彩也是百花爭(zhēng)艷,康熙五彩便是其中一個(gè)著名品牌。它的重大突破就是用釉上藍(lán)彩代替了明代青花五彩中所用的釉下青花,并將黑彩也用作釉上裝飾,豐富了彩色,是一種純粹用釉上彩料繪就的五彩瓷。

此時(shí),瓷工利用國(guó)外進(jìn)口的琺瑯彩料燒制出顏色豐富的琺瑯彩瓷;景德鎮(zhèn)瓷工又在康熙五彩的基礎(chǔ)上,參照琺瑯彩的制作工藝,創(chuàng)制出一種新的釉上彩——粉彩。此外,康熙斗彩、素三彩也相當(dāng)出色。

康熙顏色釉更是品種繁多,美不勝收。光紅釉就有鐵紅、銅紅、金紅之分;藍(lán)釉有天藍(lán)、霽藍(lán)、灑藍(lán)之別;既有變幻莫測(cè)的窯變花釉,又要?jiǎng)e具一格的結(jié)晶釉;它們之中,尤以郎窯紅和豇豆紅而享譽(yù)天下。雍正一朝時(shí)間雖短,但它的制瓷成就卻達(dá)到了登峰造極的地步,其品種之多,制作工藝之精湛,都是其他朝代所無(wú)法比擬的。雍正朝的顏色釉,以仿官窯、哥窯、汝窯、鈞窯為最有名,仿制技藝均達(dá)到出神入化、隨心所欲的境界。其青釉的燒制水平攀上了歷史的頂峰,釉里紅發(fā)色鮮艷,成為空前絕后的杰作。在康熙粉彩的基礎(chǔ)上,雍正粉彩的技藝已趨成熟,并形成粉彩裝飾的獨(dú)特風(fēng)格,無(wú)論官窯、民窯、粉彩瓷的制作都非常講究。自雍正開(kāi)始的整個(gè)清代,粉彩成為了彩瓷的主流,它和青花兩個(gè)品種在整個(gè)景德鎮(zhèn)燒制的瓷器中占了極大比重。另外,低溫胭脂水釉的制作水平也創(chuàng)了歷史新高,爐均釉則是雍正朝首創(chuàng)。

乾隆時(shí)期,景德鎮(zhèn)瓷器無(wú)論在數(shù)量上或質(zhì)量上都攀上了歷史的新高,其精美奇巧的造型,五彩繽紛的釉色,華縟多姿的紋飾,都堪稱一代之奇。若單從成型技巧角度看,乾隆瓷器在我國(guó)陶瓷史上確實(shí)達(dá)到無(wú)以復(fù)加的地步。它竭盡制作之能事,無(wú)論大件器小件器,均不惜工本,精益求精。

青花、斗彩、琺瑯彩、金彩、粉彩制品,在繼承雍正的傳統(tǒng)上,都有極精致的產(chǎn)品;高溫和低溫的各種色釉如紅釉、藍(lán)釉、青釉、松石綠釉等都達(dá)到了爐火純青的境地。乾隆朝的另一個(gè)突出成就是,極大地發(fā)展了特種工藝瓷,如“象生瓷”和“仿生瓷”。象生瓷是用瓷土塑造植物、動(dòng)物及干鮮果品的形象。所仿胡桃、藕、石榴、茄子、花生、螃蟹、海螺等形象,幾乎與原物不能分辨。仿生瓷就是用瓷器仿制各類工藝品。所仿古銅器、漆器、竹木器、牙角器和玉石器都得心應(yīng)手、惟妙惟肖。縱觀乾隆一朝,其瓷器的特點(diǎn)是以“奇”、“巧”取勝,它雄偉渾厚不及康熙,精致茂美不如雍正;而特種工藝瓷的制作技巧則有鬼斧神工之妙。清代的康熙、雍正、乾隆三代,是過(guò)去中國(guó)瓷業(yè)的鼎盛時(shí)期,乾隆以后,景德鎮(zhèn)瓷業(yè)開(kāi)始走下坡路,特別是從鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)到新中國(guó)成立前,作為中國(guó)瓷業(yè)中心的景德鎮(zhèn)受到了很大打擊。

景德鎮(zhèn)制瓷業(yè)從五代到清代歷經(jīng)千年而長(zhǎng)盛不衰,這在世界陶瓷史上是絕無(wú)僅有的。她雖然不是瓷器的發(fā)明者,但卻能集歷代名窯之大成,以精湛的制瓷技藝和高度的瓷業(yè)成就,當(dāng)之無(wú)愧地成為中國(guó)陶瓷的最杰出代表。景德鎮(zhèn)瓷器在一定程度上反映出我國(guó)傳統(tǒng)的民族文化,同時(shí),它也是我國(guó)與東西方各民族經(jīng)濟(jì)、文化交流的重要紐帶。因此,景德鎮(zhèn)陶瓷理所當(dāng)然地在我們偉大民族的文化史和世界文明史上占有重要的一席。