北京有胡同,景德鎮有弄堂。

你去過古窯,游過御窯長廊,走龍珠閣,淘過創意集市。可是您知道景德鎮的弄堂嗎?景德鎮的弄堂因瓷而生,隨著歷史的發展也衍生出一種獨特的里弄文化。

原景德鎮的區域是東至里村,南至南山渡,西至昌江東岸,北至觀音閣,有“四山”,“八塢”、“三洲”,“四碼頭”,“十一條半街”、“一百零八條弄” 。

首先“街”。計有:陳家街、汪家街、青石街、蔡家街、絲線街、瓷器街、棋盤街、萬年街、徐家街、半邊街、前街和后街共計十一條半街。但很多街都是弄堂,沒有店鋪,只有住家戶。所以,真正談得上稱街的,只有前街、后街、瓷器街、絲線街等四條。

其次“弄”。相傳有一百單八條弄。其實弄堂之多是無法統計的。拿后街的弄堂來說,當地有許多瓷窯,此弄與彼弄往來通過瓷窯,這些弄堂附近的住戶往往將窯名作為弄名稱呼,久而久之便將原名失去。諸如此類,實在查不勝查。

再次“四山”、“八塢”、“三洲”、“四碼頭”。景德鎮是沿河而筑,河邊都是小山丘、小溝渠,景德鎮的很多里弄用“塢”、“橋”、“山”等命名。這兒談的山、塢、洲和碼頭也是指本鎮所轄區以內的。所謂“四山”,即雷峰山、苦珠山、豬婆山和馬鞍山。八塢:薛家塢、楊家塢、茶園塢、夜叉塢、黃家塢、白石塢和尚塢、江家塢。“三洲”,即黃家洲、西瓜洲和郭家洲。“四碼頭”,從中渡口算起,而是珠山區斜對面的老中度,計有:曹家碼頭、湖南碼頭、南洲碼頭和袁洲碼頭。

過去景德鎮沒有公路,更談不到鐵路,所有的貨物進出除了擔挑車推,就是靠水運。船到碼頭,一定要有裝卸工人。即有碼頭,就有壟斷的把頭,于是幫派就自然形成了。像曹家碼頭和湖南碼頭附近窯柴行較多,挑窯柴的挑夫就多。南洲碼頭挑瓷器的多,袁洲碼頭挑槎柴的多。如果亂了套,便容易形成斗毆。因而把頭門便制訂幫規,挑夫要按時間向把頭繳幫費,新進的挑夫還要交進幫費,名曰“買扁擔”。

此外還有八座橋,五個渡,三座樓,八條巷,九個嶺,五口井(這里是指以井為地名的井),三口塘,三座閣,五個門,七個頭,四個口。“八橋”,即韋陀橋、五龍橋、十八橋、觀音橋、落馬橋、蛤蟆橋、通津橋、天寶橋。“五渡”,即洋湖渡、里市渡、中渡、十八渡、哪吒渡。“三樓”,即三濟樓、吊角樓,千佛樓。“八巷”,即云谷巷、圣節巷、哲四巷、程家巷、杉樹巷、新安巷、朝陽巷、青云巷。“九嶺”,即陳家嶺、青峰嶺、鄧家嶺、生意嶺、花子嶺、董家嶺、東司嶺、公館嶺、積谷嶺、“五井”,即八角井、浚泗井、三角井、豆牙井、樊家井。“三塘”,蓮花塘、茶園塘、菱角塘。“三閣”,即龍珠閣、觀音閣、淮提閣。“五門”,即圓柵門、西轅門、雙柵門、單柵門、潼關柵門。“七頭”,即東門頭、南門頭、金家墳頭、五間頭、方井頭、三間頭、頭門下。“四口”,即雄關口、周路口、老弄口、煙園口。

可能上面一大段的文字,你看得有些眼酸了,但是很多上面提及的地名已經變成口頭上,書紙上的名詞。即使因發展的種種原因被拆去,它們仍然是景德鎮文化不可或缺的一部分,這就是屬于陶瓷文化、瓷都歷史。

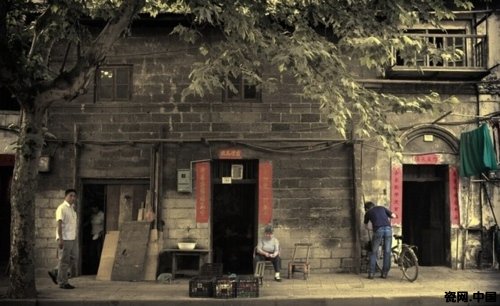

景德鎮解放前的舊民居一半以上都是以維修燒瓷的窯爐時廢棄的窯磚修成的。過去景德鎮的瓷窯,窯膛是用普通的粘土磚修成的。而普通的粘土磚經過幾十次、上百次的烈火歷煉后就要被換上新磚,這些廢棄的窯磚就用來建成了房子,這種高效的廢物利用,以窯磚為建筑材料的徽派建筑風格具有典型的地域特色在全世界都絕無僅有。

被松木柴窯煙火熏染過的窯磚呈現出深淺不一的紅色和深褐色。有些窯磚上還有一些諸如三角或斜杠的特殊符號,老人們說,這些都是一百多年前的大窯戶為自家搭窯時專門刻下的標記。舊時的大宅和鎮窯早已物是人非,窯磚和上面的印記大概是當年的窯主們留在景德鎮僅存的印記。窯磚的墻上爬滿青綠的爬山虎,深深幽巷,總是令人感慨。

景德鎮明清兩代御窯廠的范圍南抵珠山路,北到斗富弄。御窯廠是專為皇家燒造瓷器的工廠,大家習慣稱之為“官窯”。從元代浮梁瓷局開始到1911年辛亥革命勝利,御廠制度結束,這里連續為元、明、清三朝的帝王燒造御用瓷器達700多年。

自宋元兩朝以來,在官窯周邊,景德鎮昌江河沿岸的民間制瓷作坊就十分興盛。一座座緊密相連的民窯和作坊形成如今的里弄和老街的雛形。當年的作坊主和雇工,就是景德鎮里弄形成時期最早的居民。

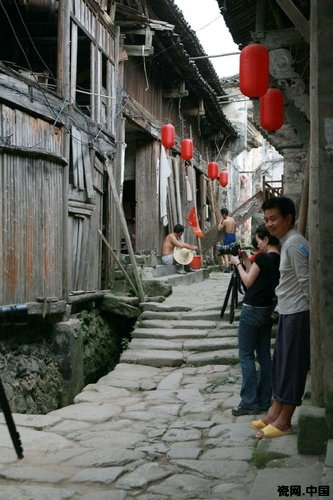

1949年解放之后,景德鎮里弄的居民大都是景德鎮各大國營瓷廠的工人。過去景德鎮的窯戶人家,最普遍的生產模式就是前店后廠,住家前屋作店,后院作廠制坯、畫瓷、燒窯;自家陶瓷制品擺上前面的店鋪銷售。這種生產方式極深地影響了景德鎮人的生活方式,近現代舊民居大多選擇臨街而建,以便搶占有利的商業位置。對于現在的城市規劃而言,這些老街雖然狹窄得不能再狹窄,但依然是小商小販的黃金地段。

這些迷宮一樣的里弄,寧靜、悠遠,遠離了喧鬧的城市,你已經看不見俯身在坯房里,勞作窯火旁,擔著瓷器在狹長的里弄穿行的景德鎮人,這里有的只是享受安寧平靜生活的景德鎮人。