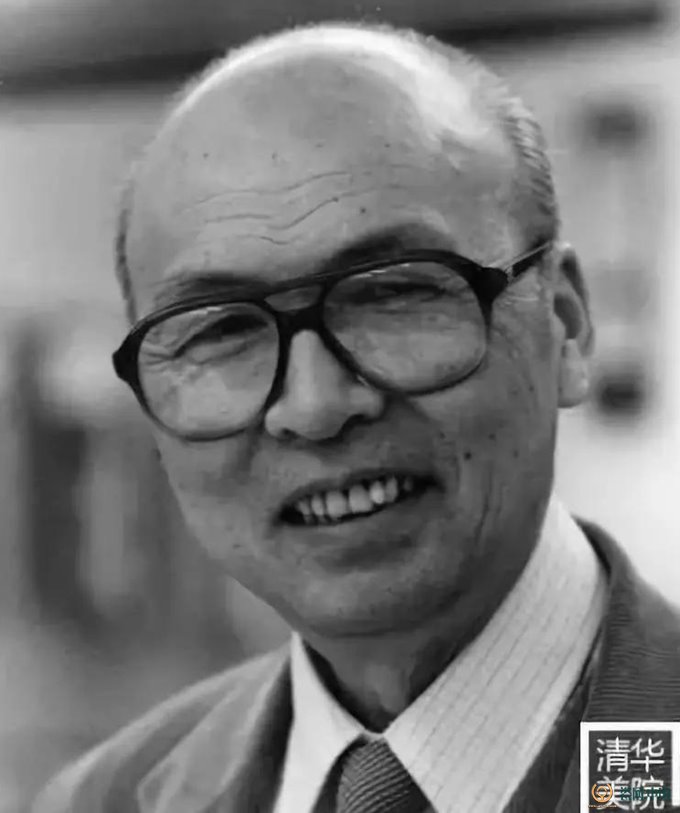

王錫良老先生,原籍安徽省黟縣,1922年2月生于景德鎮,系中國工藝美術大師、中國陶瓷美術大師,1952年進入景德鎮美術合作社,2年后轉入景德鎮工藝社,隨后進入輕工業部陶瓷工業科學研究所,從事陶瓷美術創作、研究。

王錫良1959年被景德鎮市人民政府首批授予“陶瓷美術家”,1979年被輕工業部授予“中國工藝美術大師”稱號,為景德鎮市首位獲此殊榮者。現年98歲,當代瓷壇泰斗。

時光回到了2004年,那是中國經濟吃人口紅利最鼎盛的時期,房價已經悄然在上漲,同時也是中國制造業超速發展的時期,中國經濟的快車道剛剛上路。就在這一年,中國輕工業部輕飄飄的一張紙,讓南方一個小鎮——景德鎮為之震動。中國輕工業部將“中國瓷都”這一個名號,授予了廣東潮州。這時候恰逢景德鎮的“千禧年”,因為在一千年前的公元1004年,宋真宗將自己的年號“景德”賜與了昌南鎮,景德鎮從此而得名。

景德鎮千年大喜的日子,“中國瓷都”稱號卻被廣東潮州拿下。此情此景,恍若武當派的張三豐恰逢百年誕辰,武當上下張燈結彩、喜氣洋洋,而仙風道骨的張三豐卻在眾目睽睽之下被明教前來賀壽的人當場被打吐了血。武林嘩然,陶瓷行業嘩然,景德鎮陶瓷行業嘩然。一時之間,政府、媒體、民間組織,為了這個攪了壽宴的“中國瓷都”,唇槍舌劍,劍拔弩張,好不喧囂,但終究只能草草了事,景德鎮索性就改了,叫“千年瓷都”。

再后來,福建德化在2015年被聯合國授予了“世界瓷都”稱號,景德鎮陶瓷從業者再也按捺不住自己心中的憤怒與不甘,“瓷都”之爭再一次搬上了風口浪尖。假如說2004年的瓷都之爭,景德鎮尚有反手之力,而11年后的景德鎮大概只能說說歷史或藝術了。因為在2004年到2015年這十余年中,是中國經濟高速發展時期,景德鎮在生活陶瓷方面的無論是GDP還是陶瓷工業技術或是先進的生產線,已經遠遠落后于潮州和德化了,更不提德國日本這樣的工業強國。

之前一千年里,千年瓷都景德鎮憑借著高超的制瓷技術將全國窯口打得心服口服甚至讓諸多窯口直接消失的無情吊打歷史,一去不復返。而在這全國工業生產和經濟大發展的十年,卻是景德鎮陶瓷在藝術瓷上炒得最火熱的十年,可惜。2015年的景德鎮已經無法再去說生活瓷或工業瓷,只能說藝術瓷了,只能說我們是千年瓷都,我們有官窯,我們有御窯廠,我們有珠山八友,我們還有王錫良等諸多陶瓷藝術家……

然而,官窯和御窯廠已成為了歷史遺址,珠山八友也早就駕鶴西去,唯一還留世的只有以王錫良為代表的景德鎮老一輩陶瓷人,幸運的是,景德鎮還有“王錫良”,不幸的是,景德鎮只剩下“王錫良”,而王錫良老先生本人,已經陪伴了景德鎮近百年了。

1912年2月12日,這是一個值得紀念的日子,因為在這一天,北洋軍閥袁世凱逼清末帝溥儀遜位,隆裕太后接受,清政府宣布退出歷史舞臺。兩千多年的封建王朝結束了,滿清貴族統治結束了,一切圍繞著帝王將相而服務的中國御制貢品體系徹底拉下了帷幕,這也包括距離北京城1359.8公里的景德鎮御窯廠。

景德鎮御窯廠 明清時期皇家御用瓷生產地

曾經督陶官唐英所在的御窯廠結束它的三百多年歷史使命,景德鎮御窯廠在明清兩朝為皇家御用瓷生產地,明清兩朝為了維持陶瓷質量,集中了大量人力物力,在世界陶瓷史有濃墨重彩的一筆,而一切都成為了過眼云煙。

民國開始了,之前御窯廠技術精湛的陶瓷匠人們散落到了民間,民間涌現出了一大批優秀的陶瓷藝術家,其中最有代表性的就是珠山八友。珠山八友在繪畫上他們追求清代中期“揚州八怪”的風骨,他們更以海派藝術家為榜樣,容納西方陶瓷藝術風格和技法,用充溢的時代氣息和滿腔的愛國熱情,投入瓷藝創作,沖破明清官窯的藩籬,像一股清泉,一泄而下,不可遏止。珠山八友當時的名稱是“月圓會”,就是御窯廠停燒以后部份流落到民間的粉彩和瓷板畫的高手。這里的“八友”分別是:王琦、王大凡、汪野亭、鄧碧珊、畢伯濤、何許人、程意亭、劉雨岑、徐仲南、田鶴仙。

珠山八友

“珠山八友”的出現,是非常具有意義的一件事,因為之前景德鎮陶瓷工匠制瓷,多數為了御用皇家,上面需要什么,我們做什么,身份和創造沒有自住型。而“珠山八友”們的出現,將文人氣息注入了景德鎮陶瓷,可謂奠定了景德鎮之后一百年的陶瓷發展趨勢,對后世影響深刻。我們今天故事的主角王錫良,正是珠山八友中骨干成員王大凡的侄子。

珠山八友的活躍時期,在上世紀的二十年代到五六十年代,王錫良自幼家庭貧困,年少就出來學畫陶瓷,顯然王錫良是幸運的,他在學藝時期,就趕上了近代陶瓷第一個巔峰,珠山八友時期,或許生活上他是窮苦孩子,但在陶瓷藝術上,能隨時向當代最高水準的珠山八友學習,在陶瓷藝術資源上,他是個“富二代”。

寒門出貴子,王錫良是勤奮的,善于學習,并且乖巧懂事,他父親也就是珠山八友之一王大凡的哥哥(據說叫王大平),并非是個勤快人,王錫良的母親告訴王錫良,你需要畫瓷器賺錢。王錫良曾說自己有一個小瓶子,自己還沒有多大,就學叔父王大凡畫《西施浣紗》,那個瓶子賣出了很高價錢,能買一石稻米。所以,王錫良很小就負擔起了一個家庭的經濟重擔。如此的聰明勤奮、孝順懂事,更兼是王大凡的侄子,有什么理由不得到珠山八友們的喜愛?所以,王錫良的陶瓷藝術啟蒙導師,便是近代景德鎮陶瓷藝術史的巔峰——珠山八友。珠山八友之一的畢伯濤在年幼的王錫良繪畫的時候就調侃說:“料盤碟子咯咯響,長大要進御窯廠”。

時間不經意間來到了1953年,三十一歲的王錫良正在景德鎮美術合作社(后來他又去了輕工業部陶瓷工業科學研究所)。新生的共和國通過幾年時間,國內政治經濟態勢穩定下來了,也需要對文化有著盡力的保護和恢復。時任政務院副總理兼中央文化教育委員會主任的郭沫若提出了組織建國瓷生產的建議,這項旨在搶救、挖掘和恢復我國全國各地主要產瓷區的名窯名瓷,弘揚祖國民族文化的建議,得到黨和國家領導人的贊同。

建國瓷 《迎親人》 1959年繪制

時隔幾十年民間陶瓷藝術的沉淪與掙扎,景德鎮陶瓷再一次迎來了新的發展機會,國家組織了一批中華頂尖文化精英來到了景德鎮考察,并指導景德鎮當代陶瓷精英制作建國瓷。正值年輕力壯的王錫良,被單位選派作為景德鎮陶瓷從業者與這批中華頂尖文化精英交流合作。這批中國頂級文化精英,就不乏國徽定型者高莊(又名沈士莊),中央美院教授,更有中央美院陶瓷系主任梅健鷹。

高莊 國徽定型者

梅健鷹 央美教授

梅健鷹(1916—1990),著名陶瓷藝術設計教育家,畫家。1942年畢業重慶中央大學藝術系。1950年畢業美國紐約哥倫比亞大學師范學院工藝美術教育系,獲碩士學位。新中國成立后,梅健鷹受到了徐悲鴻先生的邀請信回到了祖國,在中央美術學院任教,并參與中央工藝美術學院的籌建。

三十來歲的王錫良早已在景德鎮陶瓷界嶄露頭角,充分吸收了珠山八友等一批老前輩的技藝,此時迎來中國當代的頂尖文化精英,無異于一場天大的造化。公子在曾經的文章中反復說過,景德鎮最好的陶瓷一定是中華頂級文化精英指導下,由景德鎮本土陶瓷精英制作,為了國家榮譽或特權機構完成的。

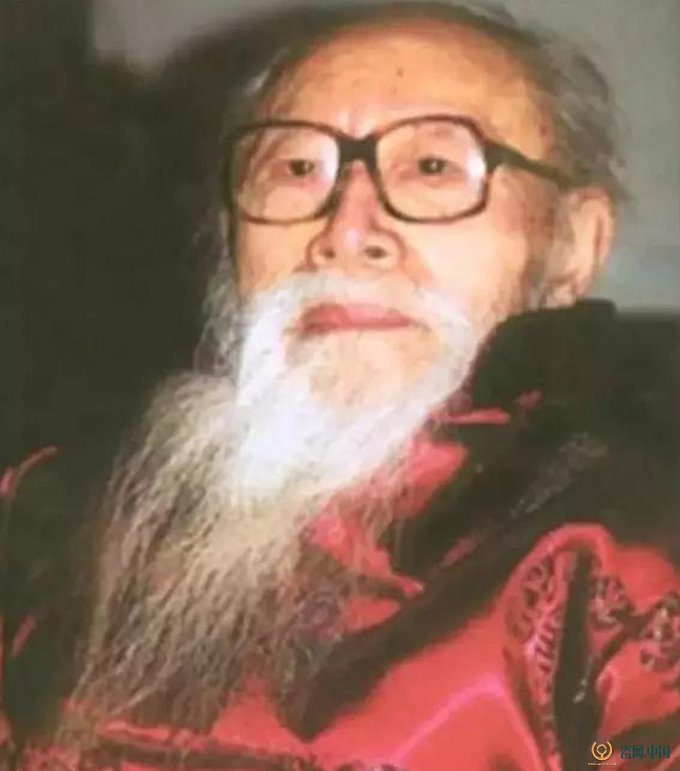

新中國美術奠基人之一蔡若虹

王錫良在五六十年代,是重新再學習的一段時間。這段時間的王錫良大量接觸中國當時頂級的文化精英,甚至包括林風眠和蔡若虹這樣的頂級畫家。蔡若虹何許人也?是跟李可染同一個等級的大畫家,新中國美術奠基人之一。更是中國畫研究院副院長,中國文聯第一至四屆委員,中國美協第一至四屆副主席。王錫良老先生說他曾經與蔡若虹私下交流十余天,受益一生。

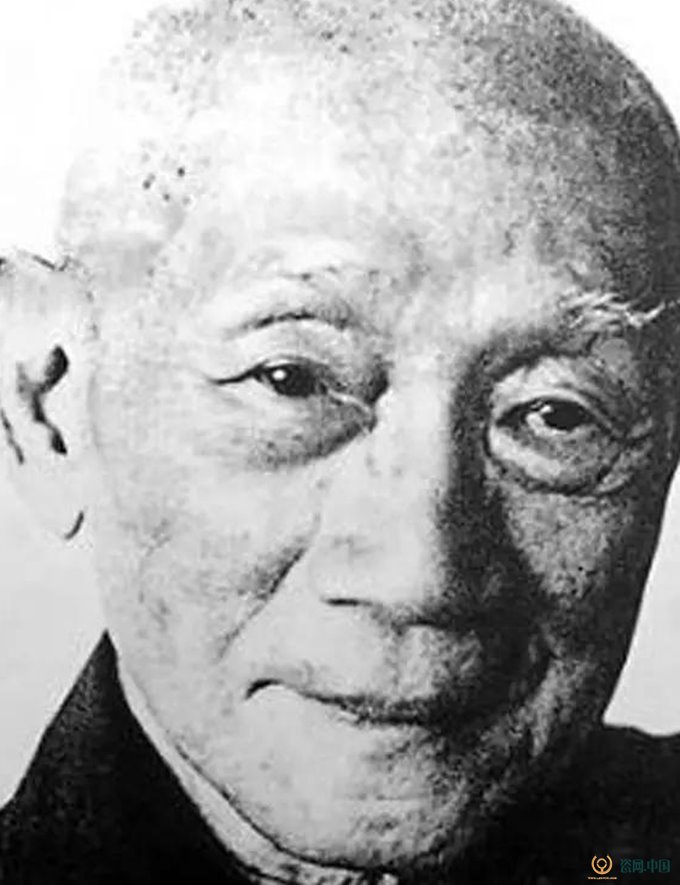

大師 林風眠 國立藝術院(現更名為中國美術學院)首任院長

更不用提林風眠這樣一等一的高手,王錫良曾親眼看著林風眠在瓷板上作畫《武松殺嫂》,年輕的王錫良感嘆說這是終生難忘。林風眠培養出的學生撐起了中國現代美術的半壁江山,吳冠中,李可染,趙無極,董希文,席德進,蘇天賜都是他一手帶出來的學生,可見他在現代藝術中的地位。

公子寫到此處,不禁停筆感嘆,王錫良老先生是幸運的,可以說是景德鎮陶瓷藝術的天命之子了。景德鎮近代陶瓷第一個巔峰——珠山八友,是他的啟蒙老師,景德鎮近代陶瓷第二個巔峰——建國瓷的主要負責人梅健鷹、高莊,是他三十歲以后的老師,還能夠得到蔡若虹這樣的大畫家指點,更親眼目睹中國藝術界“世外高人”林風眠作瓷板畫,說林風眠是世外高人是因為林風眠其實命運挺悲涼的,難得見到。這樣的藝術際遇,可能放在全國范圍內,算不上一等一,但放在陶瓷藝術圈是真幸運,是難得。

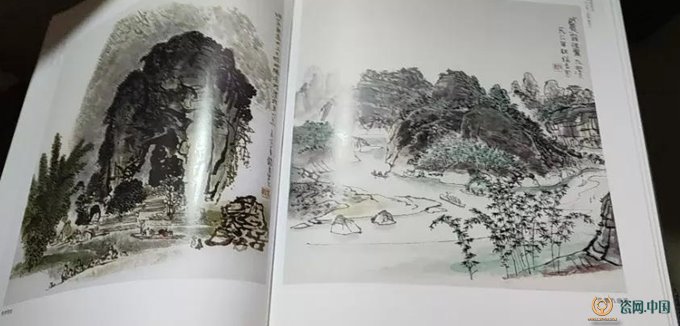

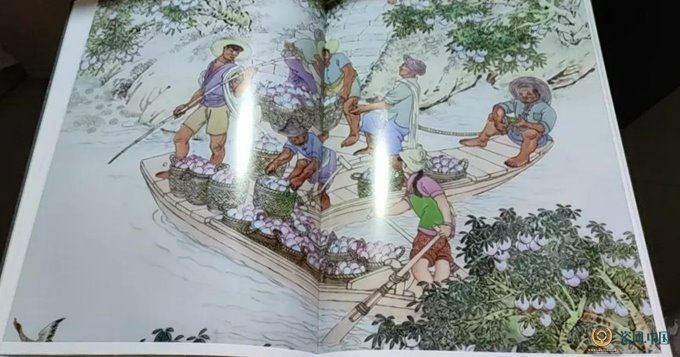

當然,幸運歸幸運,勤奮和善學習也是王錫良老先生的亮點。在上世紀五六十年代,王錫良大量寫生,大量接觸中國頂尖精英,自己的畫風也逐漸在改變。公子有幸從王錫良家人手上“騙”得了一本王錫良老先生的作品集,里面就有王錫良老先生在五六十年代大量的寫生圖,給大家看一看。

王錫良 寫生《武夷九曲溪》

王錫良 建國瓷板畫《人民公社好》

當然還有能夠反應王錫良老先生在上世紀五六十年代參與建國瓷的制作代表,《人民公社好》,如果對王錫良老先生的藝術風格有所研究的話,能夠發現王錫良老先生善于學習,并且善于變化,這對于藝術家來說,是不容易的。

王錫良老先生完完全全親身經歷了景德鎮兩次陶瓷文化巔峰,冥冥之中就注定了王錫良的人生注定不平凡,果然機會來了。景德鎮近代第三次陶瓷文化巔峰來了!

讓我們再把時間看向1979年,中央召開的“文代會”(也稱全國文化藝術聯合會代表大會),57歲的王錫良老先生作為代表參與了這次的會議。不要小看“文代會”,這是鄧公親自講話的會議,要知道鄧公當年在粉碎四人幫之后就是負責文化科技方面,文代會的政治歷史意義是巨大的。

中央在文代會上解放了文藝工作者的思想,并且給景德鎮陶瓷界下達了一個巨大的歷史任務——創匯。因為當時改革開放的中國,需要大量的外匯來支持我們國家的經濟建設。而景德鎮陶瓷想要創匯,就必須再一次有能夠了解世界藝術的中華頂級文化精英的加入,并且中央也需要給景德鎮陶瓷精英支持。所以,時年57歲的王錫良老先生成為了輕工業部頒發的第一批中國工藝美術大師,也是景德鎮首位獲此殊榮者。

王錫良老先生后來與家人回憶說,當時也是懵懂就獲獎了,還得到了500元的獎金,已經很不少了,當時幾塊錢已經夠景德鎮普通家庭過一個月。王錫良老先生將500元獎金,拿出100元請隨行人員吃了飯,另外買了100塊錢糖分發給了單位同事,還有300元交給了自己的愛人補貼家用。

王錫良老先生的家庭很和諧,王錫良老先生常說自己有個好母親,更有一個好老婆。因為從小到大,王錫良老先生都沉醉在藝術創作中,家里的事情其實是不太過問的,之前家里經濟是母親掌管,后來是老婆掌管,他就只做自己的工作。以至于王錫良先生的小女兒都開玩笑說,外人都說我從小就受父親的陶瓷藝術耳濡目染,其實沒有這回事,自己的父親完全身心在創作,不太管童年的我們。當然這是一點趣事,也足以見得王錫良老先生其性格和追求,何許人也!

景德鎮從清末民國一直到上世紀七八十年代,三次對景德鎮陶瓷文化有深遠意義的人物群體成立或事件,王錫良老先生都遇見了,甚至是親歷者。珠山八友的成立、建國瓷的制作還有79年的文代會。進入了21世紀之后,我們的國家富強了,也不需要景德鎮陶瓷來創匯了,隨著景德鎮十大瓷廠的凋零,景德鎮陶瓷生產進入到了一個相對的低潮期,一直到現在。

讓我們再重新把目光回到2004年,那個景德鎮的千年誕辰,被“中國瓷都”名號攪局的一場壽宴。或許就從那一場壽宴開始,景德鎮的工業陶瓷和生活陶瓷每況愈下,而景德鎮的藝術陶瓷隨著商業運作到達了一個巔峰。那個時期,景德鎮從事藝術陶瓷創作或者藝術陶瓷經營的人,都賺錢了。瘋狂的商業炒作和過度藝術陶瓷的自信,讓景德鎮在最應該全力發展的時期迷失了對陶瓷的方向。十年的經濟飛速發展黃金期,中國經濟加足馬達發動的時間里,景德鎮迷失了對陶瓷工藝技術的研究和學習,躺在了藝術陶瓷的紙醉金迷之中。

而在這十余年里,王錫良還是那個淡泊名利、善于學習的老先生,從未稱自己是大師,只說自己是個手藝人,遇見后輩們也是笑呵呵褒獎他們,說自己不如前人,還不如后人。王錫良老先生在后來,由于眼睛不行,不能作畫,所以經常寫字,求字者絡繹不絕,王錫良老先生也一一答應,甚至不乏投機者(求字之后,轉手賣掉)。旁人說他不能這樣,王錫良老先生說人家求字,是看得起自己。其實公子能夠明白,王錫良老先生為何處處褒獎他人,其實是為了能夠讓別人過得更好,簡單來說就是不耽誤人家生計。

如果說對公子的文章多看了幾篇,會發現公子對很多陶瓷精英,并不會以大師相稱,因為大師二字在公子的心中份量很重,諸如林風眠、李可染、潘天壽、劉海粟等,公子這篇文章也是一直稱王錫良為老先生。而對于王錫良老先生這一生的成就、勤勉以及其胸襟,公子覺得無愧大師二字,因為景德鎮的陶瓷后人需要去讀懂一些更重要的東西。

后記:

王錫良老先生現年98歲,在這近百年中,陪伴著景德鎮陶瓷發展的各個階段,歷經景德鎮百年來的滄海桑田,而其成就、勤勉、胸襟值得學習。

希望景德鎮在陶瓷行業不僅僅是藝術領域的繁榮,還應該是經濟領域上的興盛。近期國家已經批準景德鎮為文化交流基地,四面八方的文化精英將向建國瓷制作和79年文代會一樣,再次云集景德鎮,希望這將是景德鎮近代第四次陶瓷工藝藝術的巔峰。