千年瓷都、青花瓷、粉彩瓷、無語菩薩……擁有一個(gè)個(gè)如雷貫耳標(biāo)簽的景德鎮(zhèn),近年來頻上熱搜,只有160萬常住人口的城市,全年接待游客達(dá)6000萬人次,這既是“工匠八方來、器成天下走”的歷史傳統(tǒng)所致,也與開放包容的城市氣質(zhì)不無關(guān)系。

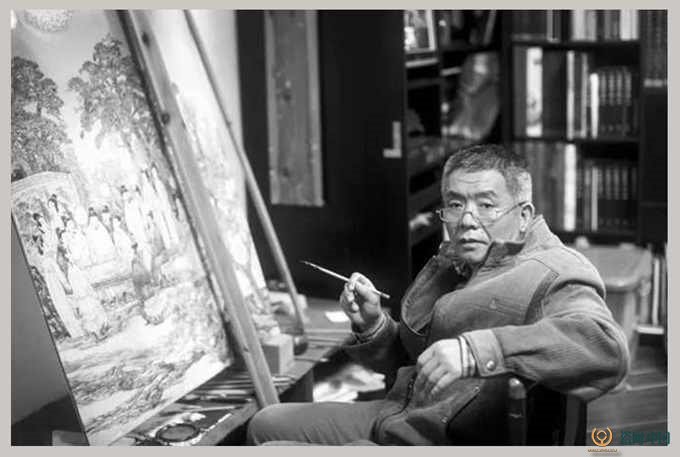

饒曉晴陶瓷藝術(shù)館就坐落于此,《家族企業(yè)》雜志記者到達(dá)時(shí),中國工藝美術(shù)大師、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)碩士生導(dǎo)師饒曉晴大師,正如勤懇的老農(nóng)侍弄著心愛的莊稼般,細(xì)致打理著作品。

饒曉晴,1961年生,江西臨川人,現(xiàn)為景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)碩士生導(dǎo)師、教授級(jí)工藝美術(shù)師、國家二級(jí)教授、中國工藝美術(shù)大師、享受國務(wù)院特殊津貼,擅長色釉和粉彩、新彩綜合裝飾、古彩。其作品多用國書技法,以線造型,色彩講究自然漸變和冷暖構(gòu)成,追求思想價(jià)值。

既注重向內(nèi)求索,也從未停止向外探究,或許既是饒曉晴、也是陶瓷藝術(shù),更是景德鎮(zhèn)一直不斷發(fā)展進(jìn)步的原因。

美且實(shí)用到景德鎮(zhèn)“進(jìn)貨式旅游”火了!從陶瓷盤子、勺子、碗碟,到三五元一條的手鏈、幾十塊錢一件的陶瓷工藝品,再到上百萬的大師陶瓷藝術(shù)珍品,應(yīng)有盡有。游客往往手上已經(jīng)抱不下,心里卻還盤算著:“好不容易來一趟,要不要多買幾件?”

江西景德鎮(zhèn)陶瓷交易市場(chǎng)自2023年投入運(yùn)營后,當(dāng)年市場(chǎng)采購累計(jì)出口陶瓷貨值超1.2億美元,出口額實(shí)現(xiàn)翻倍,貨達(dá)53個(gè)國家和地區(qū)。不僅是在線下,數(shù)十萬名景德鎮(zhèn)陶瓷賣家還占據(jù)了互聯(lián)網(wǎng)的半壁江山。

從古代到現(xiàn)代,從線上到線下,從中國到海外,景德鎮(zhèn)陶瓷為啥一直這么火?

“新中國成立前,景德鎮(zhèn)最富有的不是追逐藝術(shù)的陶瓷匠人,而是做日用瓷的商人。生產(chǎn)吃飯的瓷碗、茶壺、碟子等,雖然毛利率低,但是市場(chǎng)需求非常旺盛。”饒曉晴認(rèn)為,一直以來,景德鎮(zhèn)兼顧陶瓷的“實(shí)用性”和“藝術(shù)性”,兩條腿走路,不曾偏廢,是千年窯火不絕的重要原因。

“一部中國陶瓷史,半卷峰巒在景德。”自唐代以來,歷經(jīng)宋元明清,瓷器一直是中國出口的大宗商品。16到18世紀(jì)的300年間,沿著“海上絲綢之路”,約有3億件中國瓷器在歐洲登岸,為東西方貿(mào)易往來與文明互鑒搭建起堅(jiān)固橋梁。“明如鏡、薄如紙、聲如磬”的景德鎮(zhèn)瓷器也隨之遠(yuǎn)銷海外、名揚(yáng)天下。

饒曉晴作品《萍洲可談》記述了當(dāng)時(shí)陶瓷出口盛況:“舶船深闊各數(shù)十丈,商人分占貯貨,人得數(shù)尺許,下以貯物、夜臥其上。貨多陶器,大小相套,無少隙地。”

據(jù)饒曉晴介紹,茶葉作為中國對(duì)外貿(mào)易中的大類,與瓷器在景德鎮(zhèn)還有奇妙的緣分。16世紀(jì)后,荷蘭、英國、丹麥等國陸續(xù)成立海外貿(mào)易機(jī)構(gòu)東印度公司,景德鎮(zhèn)因?yàn)榈靥?/span>“六山”“兩湖”(廬山、黃山、九華山、三清山、龍虎山、武夷山及千島湖、鄱陽湖)的中心區(qū),這些地區(qū)盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉,所以這些東印度公司采購的茶葉多在景德鎮(zhèn)進(jìn)行包裝。

“有趣的是,很多歐洲貴族收藏的中國陶瓷,是帶蓋的。這是因?yàn)橐郧斑h(yuǎn)赴重洋運(yùn)輸茶葉,要防水防潮、易于搬運(yùn),所以就將茶葉封存在陶瓷罐中。從海底打撈出的文物,也證明了這一點(diǎn),我們可以看到,盛放茶葉的陶瓷罐同樣不僅有實(shí)用性,也有觀賞性。”饒曉晴介紹。

萬物皆可為師1975年,14歲的饒曉晴跟隨研究粉彩和青花藝術(shù)瓷,兼事新彩、色釉等裝飾的徐慶庚先生學(xué)習(xí)素描和陶瓷理論,同時(shí)拜景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院教授姚永康為師,學(xué)習(xí)陶瓷雕塑,打下了扎實(shí)的專業(yè)基本功。

“徐慶庚先生是我陶瓷藝術(shù)之路的引路人,姚永康先生將中國的水墨語言運(yùn)用到陶瓷雕塑上,尤其在器型和人物造型上,對(duì)我影響很大。”饒曉晴說。

1978年,饒曉晴考入景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院美術(shù)系。畢業(yè)后他幾經(jīng)沉浮,重新拿起畫筆,開始陶瓷美術(shù)創(chuàng)作。

20世紀(jì)90年代,饒曉晴碩果頻出。1991年,大件色釉《清明上河圖》瓷缽、青花《嬰戲圖》蘿卜瓷瓶雙雙獲得國際陶瓷節(jié)大獎(jiǎng)賽一等獎(jiǎng);1992年,色釉《雨打秋雁》瓷瓶獲得景德鎮(zhèn)國際陶瓷節(jié)大獎(jiǎng)賽一等獎(jiǎng),色釉《西園雅集圖》瓷板畫和青花《嬰戲天趣》瓷瓶雙雙獲得二等獎(jiǎng)。

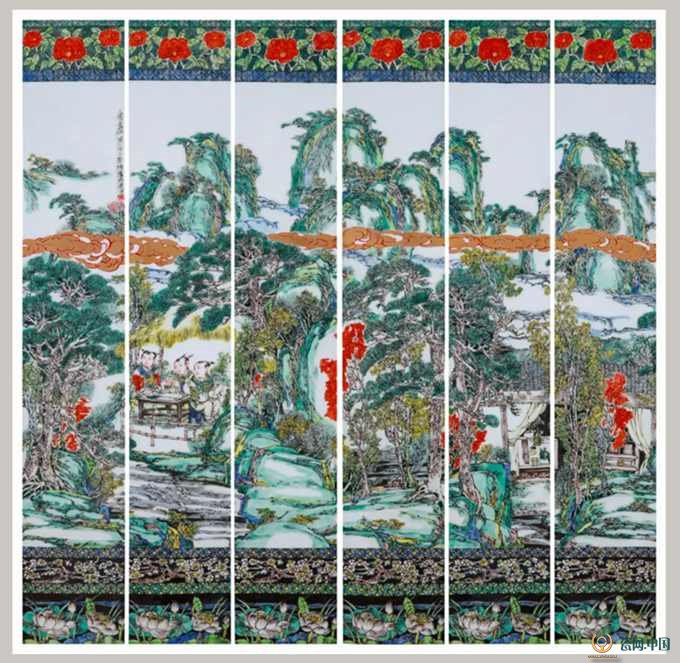

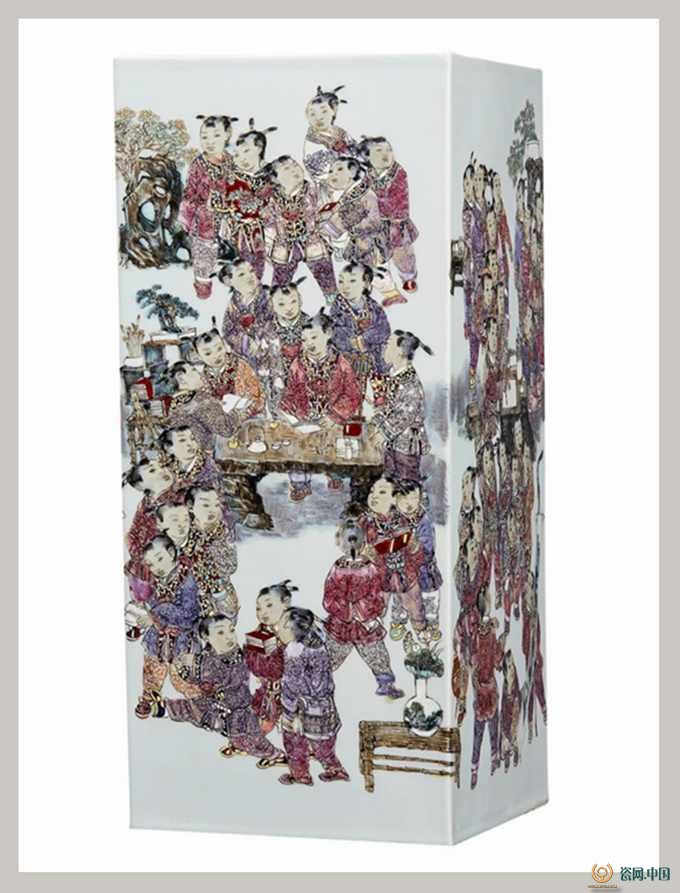

饒曉晴作品 古彩瓷板畫

1993年,饒曉晴調(diào)入中國輕工業(yè)陶瓷研究所工作。周圍同事可謂臥虎藏龍,有景德鎮(zhèn)首位榮獲“中國工藝美術(shù)大師”稱號(hào)的王錫良,有主攻釉上粉彩的“全能畫師”張松茂,有擅長陶瓷古彩、粉彩裝飾兼新彩、青花的戴榮華,有釉上、釉下技藝全面、嫻熟、畫填精到的何叔水……

中國頂尖陶瓷藝術(shù)家濟(jì)濟(jì)一堂,在切磋琢磨中,饒曉晴逐漸明確自己前行的方向,他說:“我從他們身上學(xué)習(xí)體會(huì)到,陶瓷藝術(shù)至少要在四個(gè)方面下功夫:一是要形成自己的創(chuàng)作風(fēng)范,二是要確立自己的表達(dá)方式,三是要磨煉自己的傳統(tǒng)功夫,四是要在材料上建立自己的表現(xiàn)體系。”

從此,饒曉晴時(shí)刻提醒自己做個(gè)“有心人”,他在心里架上一張畫板,向先賢、向他人、向自然臨摹學(xué)習(xí)。

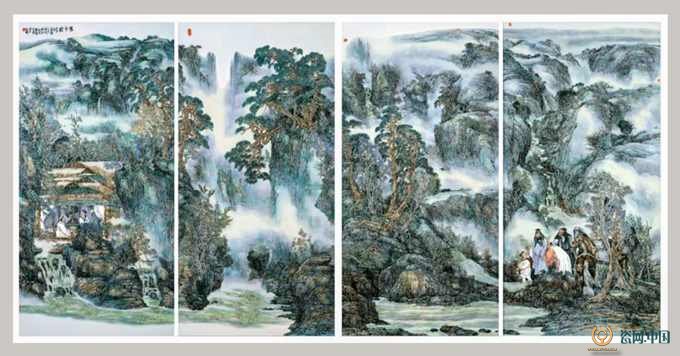

先賢可以為師。饒曉晴把傳統(tǒng)的“三遠(yuǎn)”山水畫技法結(jié)合陶瓷工藝創(chuàng)新運(yùn)用。在作品《泉聲霧洗面 琴韻伴人生》中,用“平遠(yuǎn)”(平視視角)表現(xiàn)遠(yuǎn)峰綿延,用“高遠(yuǎn)”(俯視視角)表現(xiàn)危崖壁立,用“深遠(yuǎn)”(仰視視角)表現(xiàn)山谷幽深,合理調(diào)動(dòng)三種技法,創(chuàng)造出特殊的視覺張力,形成一種“見其大象”“見其大意”的藝術(shù)意境。

除了學(xué)院派力量外,景德鎮(zhèn)還有一批數(shù)量龐大、充滿勃勃生機(jī)的民間陶瓷藝術(shù)從業(yè)者。他們是細(xì)分領(lǐng)域的專家,大都有自己的“一技之長”。“他們很專注,往往聚焦在某一題材上,傾注畢生心血,達(dá)到登峰造極的水平,我很喜歡跟他們交流,可以汲取很多營養(yǎng),尤其在表現(xiàn)技巧上。”

山水是陶瓷藝術(shù)中的重要題材,大自然尤為值得玩味。每當(dāng)饒曉晴看到令他動(dòng)容的風(fēng)景,他就在心中支起那張畫板,想象怎么勾勒出山峰的雄、奇、險(xiǎn)、秀,怎么描繪河流的平靜、湍急、洶涌、浩蕩。就連看似平平無奇的樹,饒曉晴也自有心得:“中國的樹和國外的樹不一樣,南方的樹和北方的樹也有區(qū)別。像隨處可見的松樹,黃山松的針葉就比較密集,粗且短,葉片更加鮮亮濃綠。”

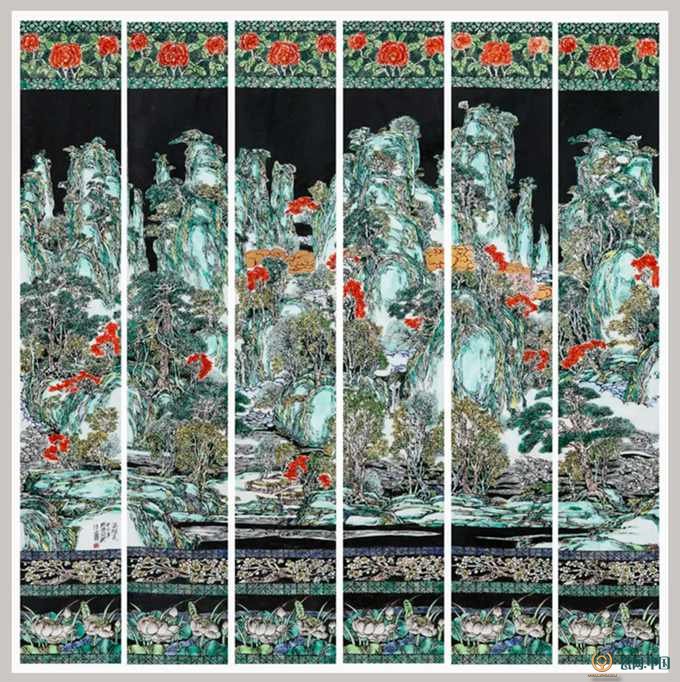

饒曉晴作品 古彩瓷板畫

2006年,年僅45歲的饒曉晴獲得“中國工藝美術(shù)大師”稱號(hào)。

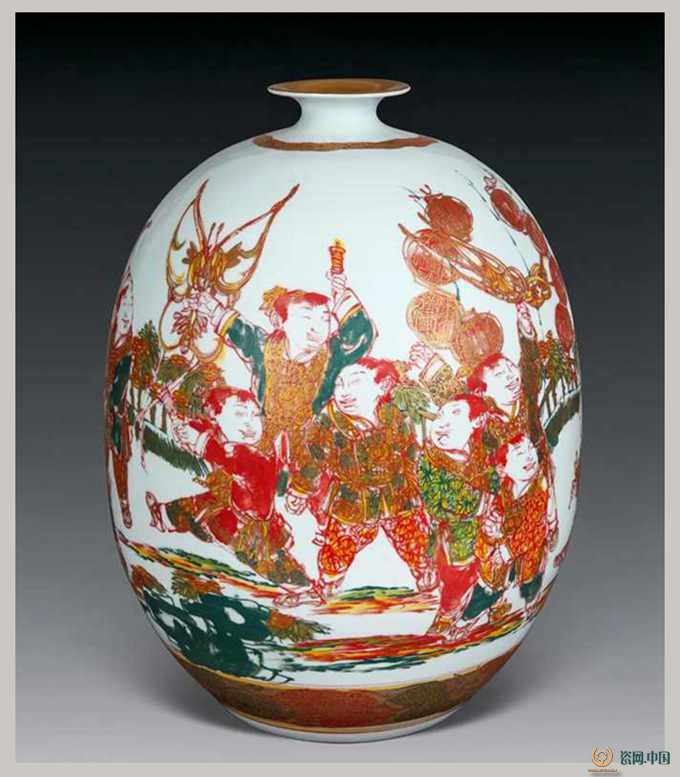

以心馭技早期奠定饒曉晴藝術(shù)地位的,是他的“嬰戲”和“山水”系列。

饒曉晴繪制的嬰戲系列作品《天趣圖》《牧歸圖》《琴棋書畫》《吉祥圖》《歡樂圖》《姐弟情》《瑞雪豐年》《親情圖》等,把對(duì)孩子的喜愛融入瓷畫創(chuàng)作,將嬉戲的嬰兒安置于自然之中。他筆下的嬰兒,活潑靈動(dòng)、機(jī)敏可愛。

“不論東方還是西方,‘嬰兒’都是很重要的題材,在不同的學(xué)說和典籍中,他們也被賦予了不同的內(nèi)涵。”除了出于對(duì)這一題材的喜愛,饒曉晴還有哲學(xué)上的思考,他認(rèn)為嬰兒終日號(hào)哭,但嗓子不啞,是因?yàn)榫珰獯己瘢哂型⒌纳Γ系兰宜岢?ldquo;法自然”“返璞歸真”“疾偽貴真”等思想,非常值得觀察和學(xué)習(xí)。

饒曉晴作品 鑲器琺瑯彩《圣倫——琴棋書畫》

“山水”無疑是最具文人氣質(zhì)的繪畫題材之一,藝術(shù)作品也如汗牛充棟。不過饒曉晴認(rèn)為,以往這一題材更注重表現(xiàn)花鳥與人物,山水多以配景出現(xiàn),刻畫不夠。

饒曉晴進(jìn)行大膽創(chuàng)新,在工藝技法上,他采用鐵線描、釘頭鼠尾描等勾勒各種線條,并結(jié)合點(diǎn)、圈來表現(xiàn)山石紋理和明暗向背,這與其他彩繪山水主要以渲染皴擦的方式進(jìn)行處理有很大區(qū)別。在藝術(shù)特色上,構(gòu)圖更加繁簡得當(dāng)、注重取勢(shì),并巧妙留白,以產(chǎn)生云、氣、水穿插之效果,使畫面氣韻靈動(dòng),立意更注重體現(xiàn)清麗縱逸、格調(diào)高遠(yuǎn)的文人審美趣味,多用全景山水,氣勢(shì)恢宏。

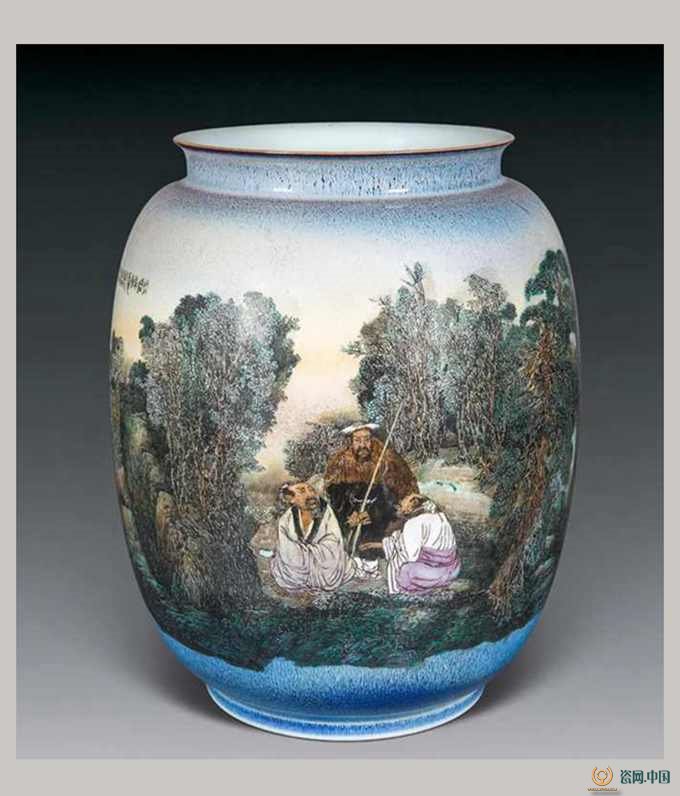

在饒曉晴陶瓷藝術(shù)館里,《家族企業(yè)》記者看到一幅《隆中對(duì)》瓷畫,饒曉晴以“三顧茅廬”為創(chuàng)作靈感,描繪了劉關(guān)張三人上山拜訪諸葛亮的場(chǎng)景。這幅作品耗時(shí)4個(gè)月,注重“氣韻”和“骨法”用筆,富于疏密、虛實(shí)等諸多變化的節(jié)奏感;陶瓷粉彩山水在其明暗、濃淡、高低起伏以及濃艷和淡雅的效果上,呈現(xiàn)出自然生命的節(jié)奏感,充滿文人畫的筆法,使之更加寫意生動(dòng),韻味十足。

饒曉晴作品 《隆中對(duì)》瓷畫

或許是歷經(jīng)修煉之后的返璞歸真,現(xiàn)在的饒曉晴認(rèn)為:“技法固然重要,但更重要的是找到對(duì)的感覺,找到內(nèi)心要表達(dá)的東西。”

尋找“獨(dú)一無二”一件優(yōu)秀的陶瓷藝術(shù)作品,往往價(jià)值幾十萬甚至上百萬元,在魚龍混雜的藝術(shù)品收藏與投資市場(chǎng),饒曉晴給陶瓷愛好者們提出五個(gè)維度的參考。

“一是看工藝的獨(dú)創(chuàng)性,是否為藝術(shù)家所獨(dú)有;二是看創(chuàng)作的嚴(yán)謹(jǐn)性,是否是藝術(shù)家最高水平的呈現(xiàn);三是看風(fēng)格,是否有個(gè)人語言,有自己的表現(xiàn)方式;四是看作品的唯一性,是否可以復(fù)制再造;五是看文化價(jià)值,作品有無鮮明的主題思想。”饒曉晴分析道。

“匯天下良工之精華,集天下名窯之大成。”融匯與創(chuàng)新是千年瓷都的傳統(tǒng)和精神,饒曉晴也不斷攀登著藝術(shù)的至高之境。

“古代,陶瓷藝術(shù)被官窯掌控,民國之后,才出現(xiàn)大范圍的陶瓷藝術(shù)個(gè)性化,迄今為止也就100多年的時(shí)間。我希望,很多東西在我身上既有回歸和延續(xù),也能有創(chuàng)新與發(fā)展。”饒曉晴透露,他的作品往往融入哲學(xué)思想,以成就個(gè)性化的表達(dá)。

因此,讀書成為饒曉晴最大的愛好,他既看羅素、薩特的書,也學(xué)習(xí)《論語》《道德經(jīng)》《鬼谷子》《周易》等中國傳統(tǒng)文化經(jīng)典。“不一定要鉆研特別深,但一定要有所了解。”

饒曉晴作品

在探索新范式、塑造新風(fēng)格的道路上,饒曉晴也有所突破。

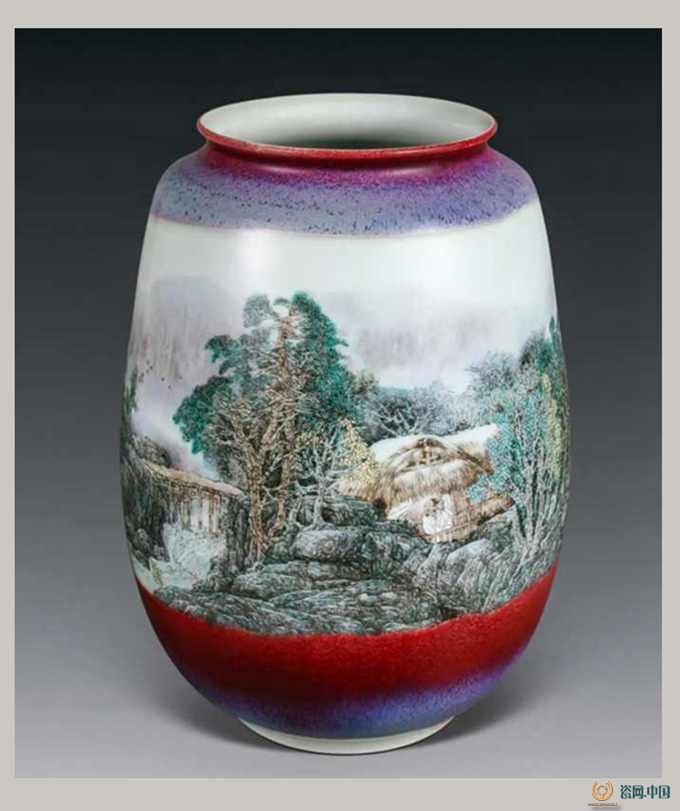

釉里紅是景德鎮(zhèn)創(chuàng)燒的一種瓷器釉彩,其原理是以氧化銅在瓷胎上彩繪,再涂一層透明釉,以高溫還原焰燒成,呈紅色,光潤柔和。因?yàn)橛岳锛t是以銅為呈色劑,對(duì)溫度非常敏感。陶瓷燒制一般高達(dá)1200℃,但釉里紅的誤差溫度區(qū)間要求在10℃以內(nèi),溫度稍高,會(huì)立刻失敗,溫度稍低,瓷器顏色變黑。

以釉里紅為啟發(fā),饒曉晴自己配比、加工氧化鈷、氧化鐵、黃金等物質(zhì),探索不同材料對(duì)應(yīng)的燒成溫度及效果,摸索出一套行之有效的燒成方法,極大豐富了作品的表現(xiàn)力。

自然妙趣與人的思想相結(jié)合,做到“天人合一”,饒曉晴認(rèn)為,這才是陶瓷藝術(shù)的至高境界。

饒曉晴作品 天戲圖

世界的景德鎮(zhèn)自古以來,景德鎮(zhèn)是中外交流的重要橋梁。新中國成立后,因?yàn)槌兄屏舜罅繃Y用瓷,加上“一帶一路”倡議的加持,擁有20個(gè)大類、200多個(gè)系列、2000多種器型的景德鎮(zhèn)陶瓷,暢銷世界多個(gè)國家和地區(qū),日益成為推動(dòng)中華文化“走出去”的重要文化符號(hào)與載體。

占地2000多平方米、陳列著500多件陶瓷作品的饒曉晴藝術(shù)館,每年吸引數(shù)萬名游客前來參觀,已成為景德鎮(zhèn)一張靚麗的城市名片。

“景德鎮(zhèn)走向世界,文化必然發(fā)生巨大碰撞,從無序走向有序,時(shí)代會(huì)用特有的方式做出選擇。中華文化的價(jià)值也將因新形勢(shì)、新表現(xiàn),展現(xiàn)出新的新活力。”饒曉晴認(rèn)為,人類文明跟陶瓷密切相關(guān),世界一流的博物館一定陳列有中國陶瓷。

但面臨如此難得的時(shí)代機(jī)遇,饒曉晴心中仍然充滿焦慮:中國古代陶瓷藝術(shù)很輝煌,但如何能更好傳承與創(chuàng)新,扛住衰退的趨勢(shì),扛起未來發(fā)展的大旗?

“現(xiàn)在都在說‘文化自信’,這是對(duì)自身文化價(jià)值的充分肯定和積極踐行,并對(duì)其文化生命力持有的堅(jiān)定信心。但這種自信不是空穴來風(fēng),不是無源之水,陶瓷藝術(shù)也要扎根于民族情感、民族精神、民族文化之中,不能只是貼上‘非物質(zhì)文化遺產(chǎn)’的標(biāo)簽,而沒有實(shí)際行動(dòng)。”饒曉晴說。

饒曉晴作品

饒曉晴的思考與景德鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)型有異曲同工之處。近些年來,景德鎮(zhèn)從“陶瓷工業(yè)重鎮(zhèn)”到“文化創(chuàng)意之都”的轉(zhuǎn)型,探索出了一條文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承的實(shí)踐之路。

景德鎮(zhèn)圍繞“瓷”字做文章,“因瓷而生、因瓷而興”,煥發(fā)出新的生機(jī)與活力。漫步陶陽里歷史文化街區(qū),感受中國唯一皇家御窯廠遺址的風(fēng)韻;尋跡陶溪川文創(chuàng)街區(qū),十大陶瓷廠變身年輕人喜愛的文創(chuàng)園區(qū);華燈初上后打卡“夜珠山”,欣賞陶瓷與茶藝、音樂的美妙相遇……

除游客外,有超6萬名“景漂”因?yàn)榫暗骆?zhèn)的“治愈、開心、活在當(dāng)下”常年居住于此。其中還有5000余名“洋景漂”,他們大多與陶瓷行業(yè)相關(guān),不僅給景德鎮(zhèn)文化事業(yè)發(fā)展帶來新的氣象,也讓景德鎮(zhèn)走向更寬廣的天地。

“題材有千千萬萬,表現(xiàn)語言也有千千萬萬,但核心本質(zhì)不能丟,原汁原味的傳統(tǒng)文化的價(jià)值不能丟,唯有如此,再結(jié)合當(dāng)下的新需求、新形式、新元素,才能開辟出景德鎮(zhèn)陶瓷的新未來。”饒曉晴說。