瑞士人烏里·希克的名字與中國當代藝術緊緊捆綁在一起,其收藏中國藝術數量之多,意義之遠堪稱全球之最。

作為世界級收藏家,烏利·希克博士從上世紀80年代開始建立中國當代藝術收藏體系,30多年間伴隨著中國當代藝術的不斷發展無疑成為了目前最重要和龐大的中國當代藝術收藏,而他于1997年創立的CCAA中國當代藝術獎也成為最重要的中國當代藝術評選。希克一直以其多元的身份長期深度參與中國當代藝術的發展,被認為是“完整收藏了中國當代藝術的人”,他所累計收藏了超過350位藝術家的2200件當代藝術作品。

烏利·希克坐在藝術家所雕塑的“烏利”旁

希克曾經作為瑞士駐中國大使的希克談到,他起初與中國結緣并非因為藝術,而是因為公務。上世紀70年代末期的時候希克還是一名瑞士電梯公司的員工。日前他為美國有線新聞網CNN撰文,從第一人稱視角談論了自己逾四十年的中國當代藝術收藏經歷。當毛澤東去世之后,按照希克的話說,中國當時的大環境可謂“風云變幻”。雖然當時希克對中國藝術產生了濃厚的興趣,但是回顧當時的中國藝術界,希克說并不為自己所看到的“感到興奮”。希克解釋道:“當時,中國藝術家剛剛開始從禁錮的社會主義現實主義藝術中解放自己,進行自由創作。”而中國藝術圈真正發生變化是在近十年之后。希克意識到,自1989年之后,中國當代藝術“迅猛地向著政治化”方向發展了起來。在經過對中國當代藝術數年的觀察研究后,希克決定系統性地開始收藏自上世紀70年代末開始的中國當代藝術作品。這種規模和體系的收藏開創了個人收藏家和藝術機構收藏的先河。希克的家是一座很夢幻的17世紀古堡莊園,這座位于盧塞恩附近的湖中小島亦是他的財產,他的眾多藏品都保存在瑞士那座17世紀的湖心小島上。“1997年我買下了這套房子,因為我需要一個足夠大的空間來安放部分藏品。”

曹斐《誰的烏托邦》單頻錄像,21’,2006

2016年2月,“中國私語”和“M+希克藏品:中國當代藝術四十年” 兩大希克收藏展分別在瑞士和香港同期登陸。兩大展覽分別從兩條不同線索對希克藏品進行梳理和觀看。

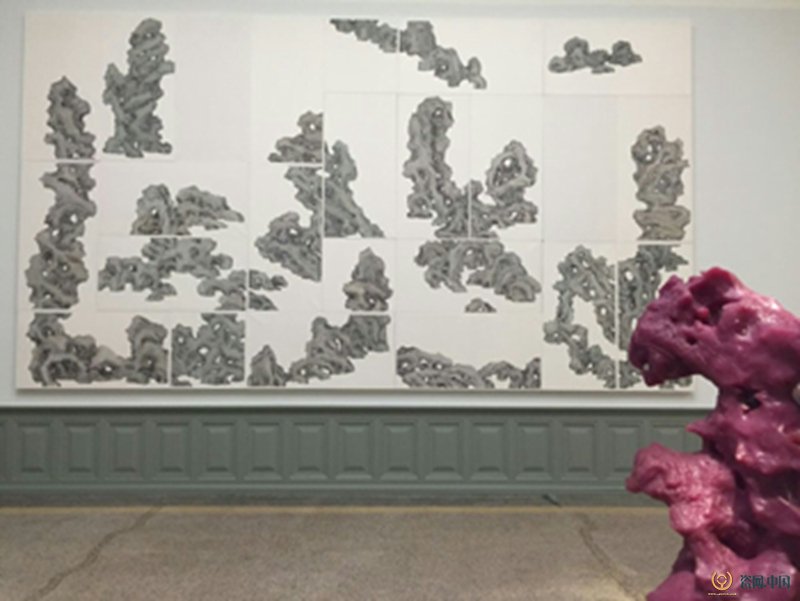

“來自中國的全球藝術”展出部分:邵文歡《失蹤的圖像系列-暮生園三》綜合媒材,180×300cm,2012

“中國私語”于2月19日在瑞士伯爾尼美術館開幕,這也是該館與保羅·克利藝術中心合并后的首秀。作為目前規模最大的希克收藏展,近4000平方米的展出面積中將展出71位中國藝術家的約150件作品,其中40%展出作品來自希克個人收藏,60%來自香港M+希克收藏。該展是對中國當代藝術這十年來發展的觀察與追問,并希望通過邀請和展示自麻將后希克收藏這十年的變化引發觀者對當下全球性藝術文化的思考。伯爾尼美術館首席策展人凱薩琳·布勒,將展覽劃分為“來自中國的全球藝術”、“論傳統”、“變化的痕跡”、“消費狂熱和精神追求之間”四大主題呈現。她認為,名為“中國私語”的傳話游戲演示了普遍口頭傳播過程中對原始信息訛誤的重要性、不可避免性和有趣性,恰如其分地印證了中西方文化交流的一個側面。該展將于6月19日結束后在歐洲繼續巡展。

“來自中國的全球藝術”展出部分:邵帆作品

“消費狂熱和精神追求之間”展出部分:蔣志《不在服務區的彩虹 之四》數碼輸出,180×466cm,2008

“M+希克藏品:中國當代藝術四十年”也于2月23日在香港太古坊ArtisTree開幕,展出了50位藝術家約80件作品,策展人皮力希望通過挑選出的作品精要闡述過去四十年以來當代藝術在中國的萌芽發展。此批藏品絕大部分曾在2014年瑞典默奧大學的Bildmuseet美術館“對就是錯”展覽上展出,其后在2015年于英國曼徹斯特惠特沃斯美術館展出,兩個展覽譽滿歐洲,吸引逾十三萬名訪客參觀,該展覽持續展出至2016年4月5日。