水吉建窯呈異彩, 兔毫瑰寶奪天工。

世間珍品今重現,無限風情一盞中。

正在整修中的建窯遺址

建窯遺址位于福建省南平市建陽水吉鎮后井、池中兩村,窯址在村子附近的山坡上,共有11處,是宋代福建燒造黑釉茶盞的著名窯場,也是全國八大窯系之一,建窯創燒于唐末,盛于兩宋及元初,元代中后期走向衰落,窯場總面積達到12萬平方米。經考古發現,大路后門窯址是五代到宋末元初重要窯場,其龍窯基址長達135.6米,為國內最長的龍窯,堪稱世界之最。一窯的裝燒量高達10萬件,可見當時窯火興盛至極。

盛行于唐宋年間的建盞,在中國的瓷器生產和茶文化中有著重要地位。宋代時,斗茶之風盛行,上至皇帝,下至士大夫,無不喜好此道,并著書立說加以理論化,風雅皇帝宋徽宗趙佶,還為此撰寫了《大觀茶論》。

宋朝亡國后,有人將“斗茶”中的重要茶具建盞,冠以玩物喪志而使國家淪落之名,至此,建盞逐步衰弱直至失傳。近年來,隨傳統文化得到國人的重視和追捧,建盞的燒制也將逐步得到了恢復和發展,再現建窯昔日輝煌之責,就落到了當代建陽窯業的從業者身上。

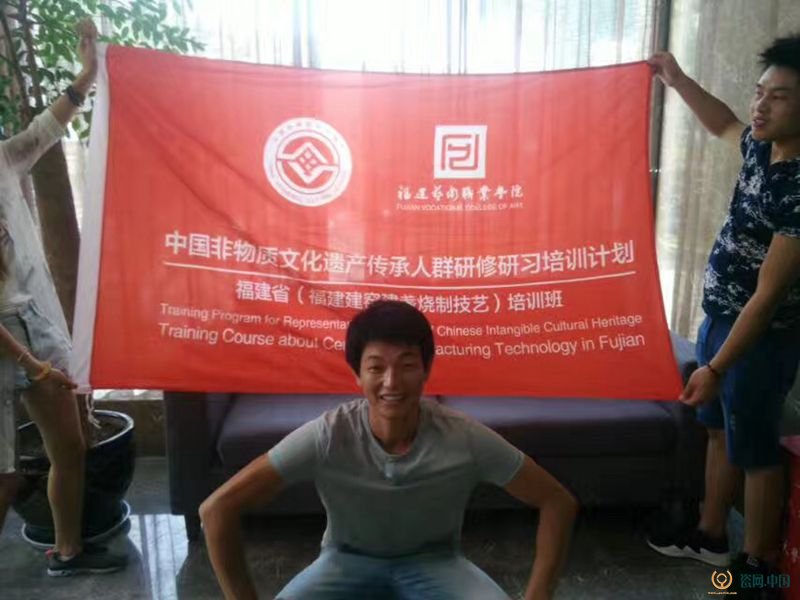

在當地政府的大力扶持下,后井村的村民開始恢復家鄉的建盞燒制。村民邱本強和林灼旺便是中國非物質文化遺產傳承人研修班的學員,經過幾年的研究學習,積累并掌握了豐富的燒制經驗,成為建盞復燒過程中的佼佼者。

燒制建盞的陶土,是當地含鐵量極高的紫金土,這就是為什么宋代的建盞,要在水吉鎮燒制的重要原因之一。

窯火,雖已熄滅了幾百年,輝煌的盛景依稀可見,用宋人的那顆守恒的匠心,并堅守先人的勤勉精神的水吉陶工,正在重塑建窯之魂。

近幾年,承傳古藝,執著追求的后井村村民燒制的建盞,獲得了建盞愛好者的廣泛好評。