寶貝一:“王者之器”彩繪龍盤

陶寺遺址的6座早期大墓中,有5座各出土一件彩繪龍盤,此次展覽展出了兩件。

這些龍盤于1984年出土,距今4300--4100年,可能是當時“王室”使用的禮儀用品。早期大墓長且寬,規模宏大,隨葬品在100件以上,包括石罄、鼉鼓、陶鼓、玉鉞等。而同時期同墓地的小墓僅容一人,幾乎沒有任何隨葬品,因此有學者認為這表明等級甚至是階級已經出現。陶寺貴族和王墓出土的玉器、彩繪陶器、禮樂器組合成比較完備的喪葬禮儀制度,體現了王權的至高無上和社會內部的等級制度,如龍盤、鼉鼓、陶鼓、彩繪大陶盆、玉獸面等,都是王者之器。

寶貝二:“技術之光”紅銅鈴

此次展出的一件精巧的紅銅鑄件銅鈴,表明陶寺文化已經掌握了比較復雜的復合模范鑄造金屬工藝。別看只有七八厘米長,滿是銅綠,它表明在4000年前,陶寺先民不僅可以鑄造環、刀、鏃等裝飾品、工具、兵器,還會利用內外模具組合鑄造比較結構復雜的器物,而此手法正是后來中國青銅文明的技術基礎。

寶貝三:“文字之光”朱書扁壺

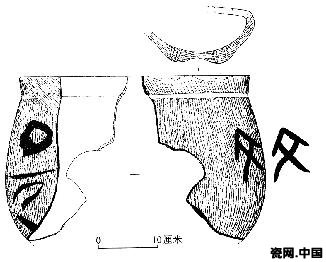

備受關注的朱書扁壺不能不談,因為上面書寫的文字,“是迄今發現的中國最早的文字。”

這是一件陶制殘扁壺,朱書顏料為朱砂,仔細觀察,文字筆跡是有毛筆筆鋒道的,可知是用毛筆所書。此壺所處的時代為陶寺文化晚期(距今4000年左右),比甲骨文還早五百多年。

扁壺上書有兩個字符,一個字符確實形態酷似甲骨文和金文中的“文”字,多數學者認定為“文”字,沒有太多異議。而在扁壺背面還有一個紅色的字符,爭議就比較多,被認為是命、堯、邑、唐等。何駑則認為此字形體上接近甲骨文的“堯”字。(段樹聰)