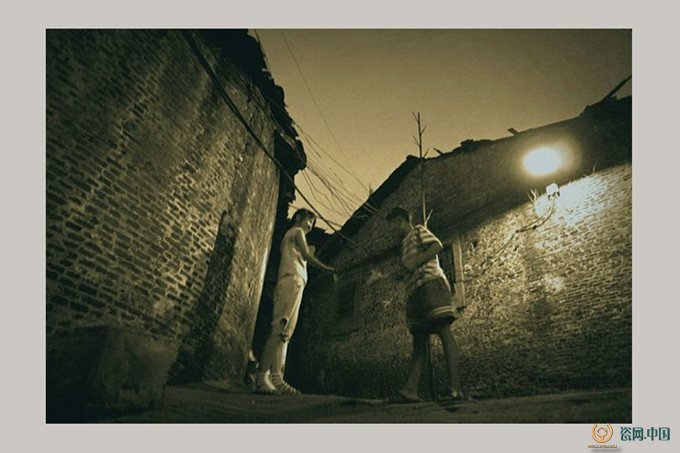

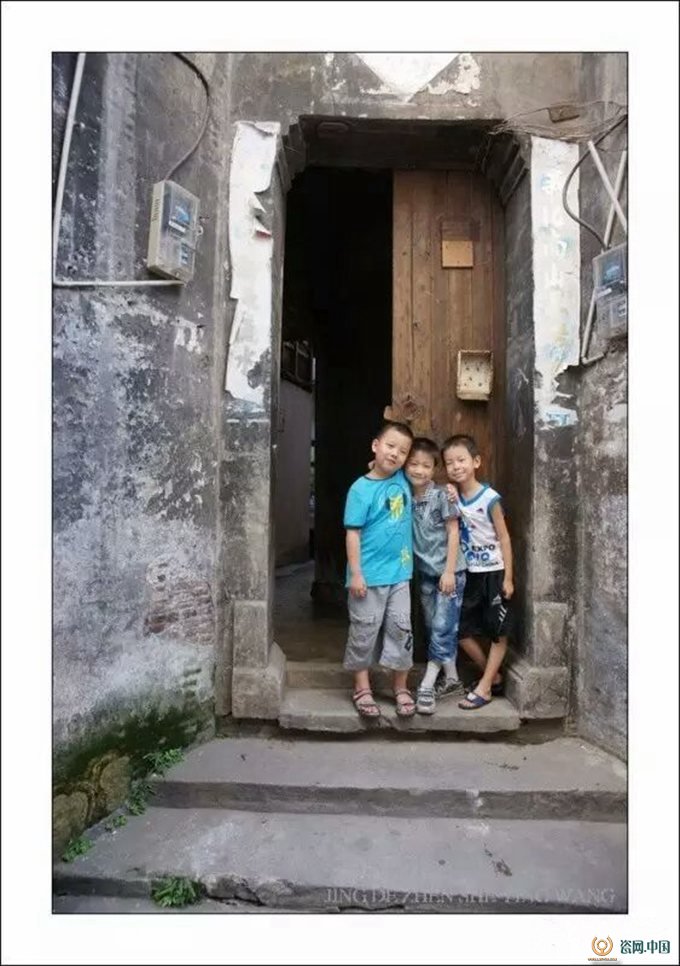

景德鎮的老街老弄堂有別于其它名勝風光,這里的生活平淡無奇,但是這里面的歷史值得探究,這里可能深藏著很多故事,這里面的文化內涵很值得去挖掘!

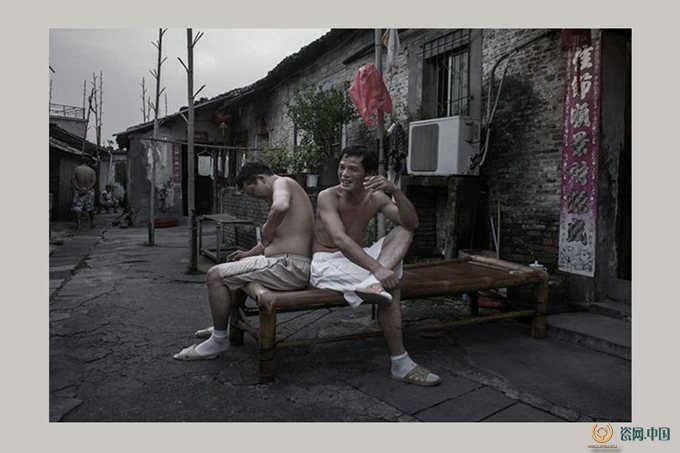

我愛上攝影以后,一開始是滿世界去拍風光、拍鳥,對于身邊的景色反倒視而不見。后來在攝影論壇和攝影刊物上經常接觸到“用影像記錄當下”的攝影理念,才知道拍好身邊的人和物。在和外地攝友交流時,朋友們也都建議我好好的拍拍景德鎮。于是前幾年我就結合晨練,開始了走街串巷的掃街。

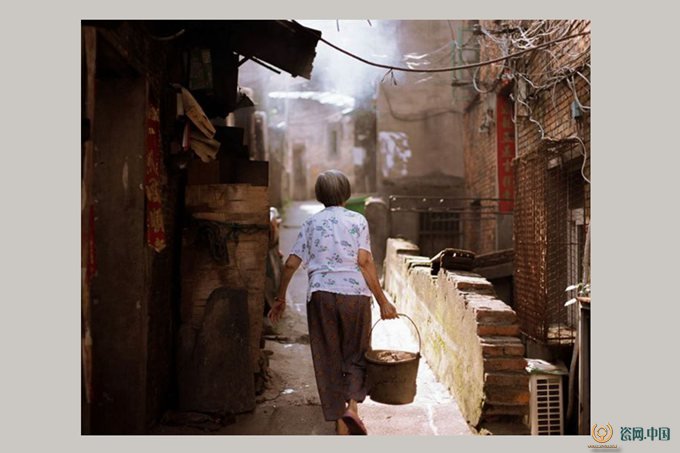

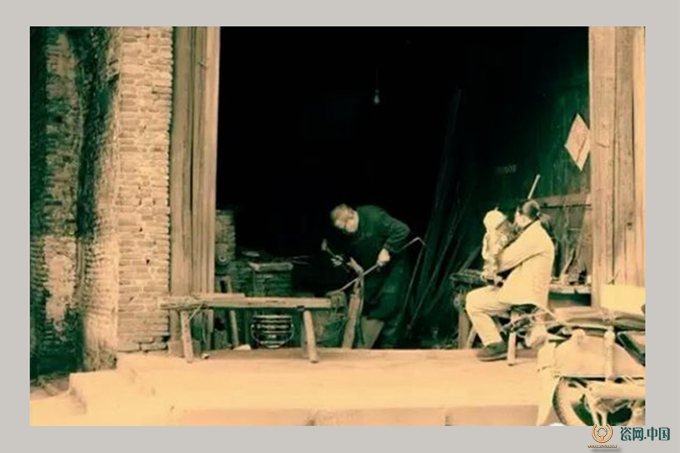

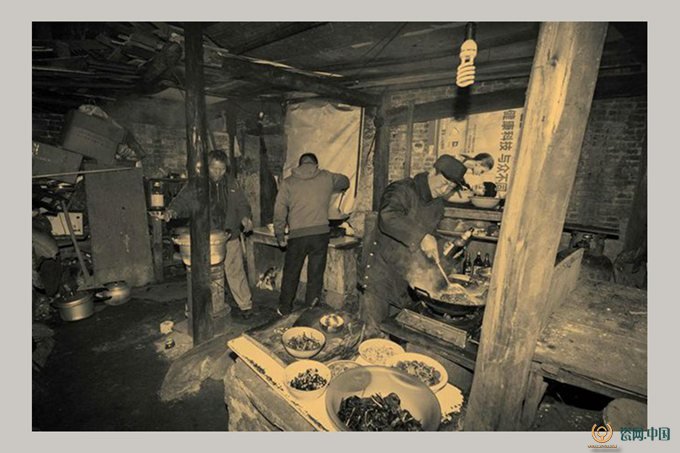

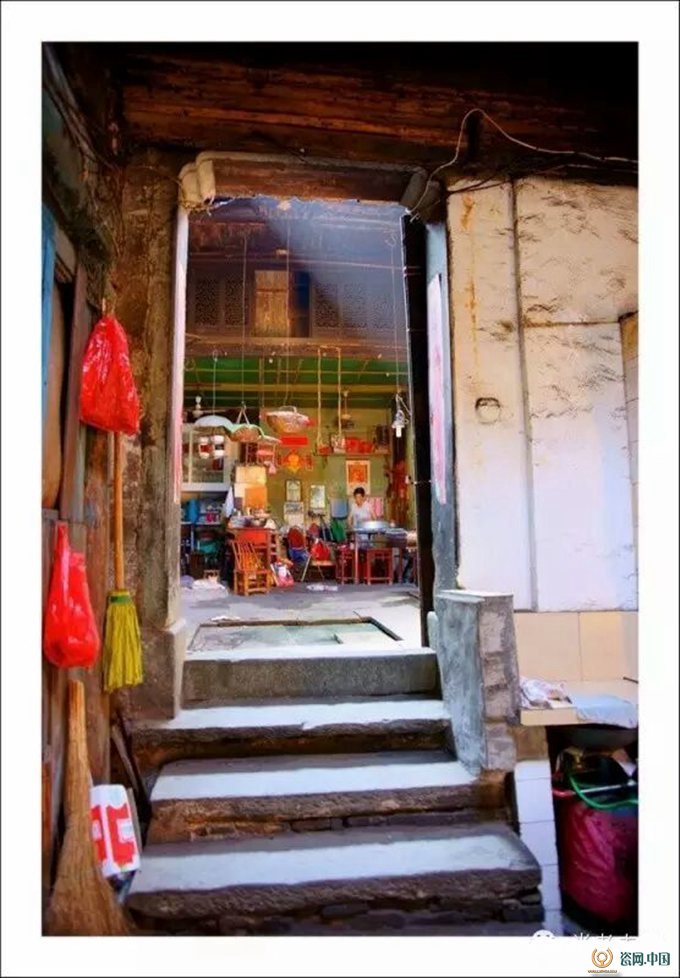

當我反復地行走在老街老弄堂,走進一棟棟的老屋里,不斷地讓我想起了兒時在弄堂里穿梭玩耍的情景,仿佛又回到了五十年前的時光。

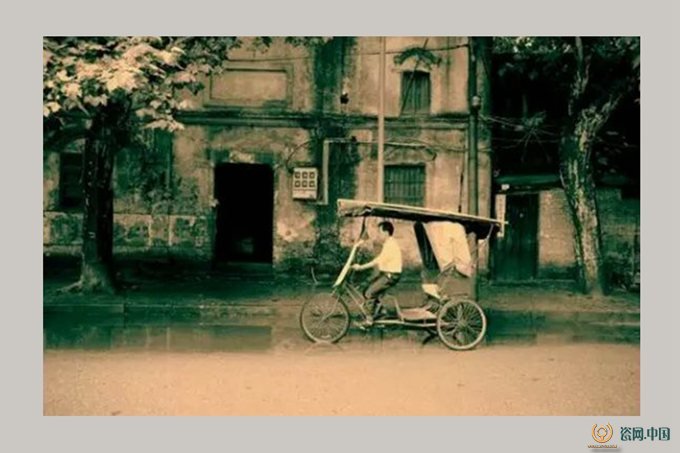

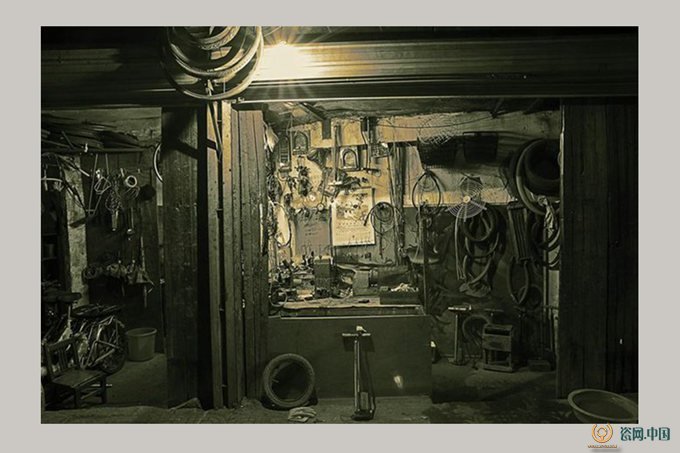

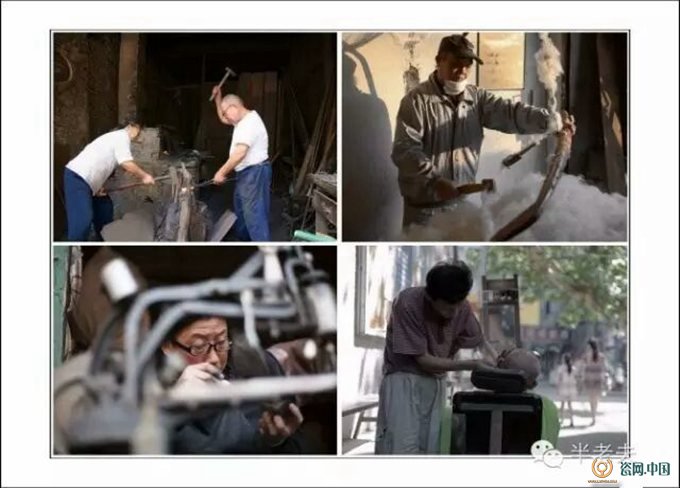

瓷都景德鎮因瓷而興,一千年的制瓷歷史,使得這個城市的風貌自然以陶瓷文化為核心。陶瓷生產的手工業特性,又決定了景德鎮過去很長時期“草鞋碼頭”的歷史地位。由于以上兩點的原因,景德鎮有著不同于世界上任何地方的城市特征。

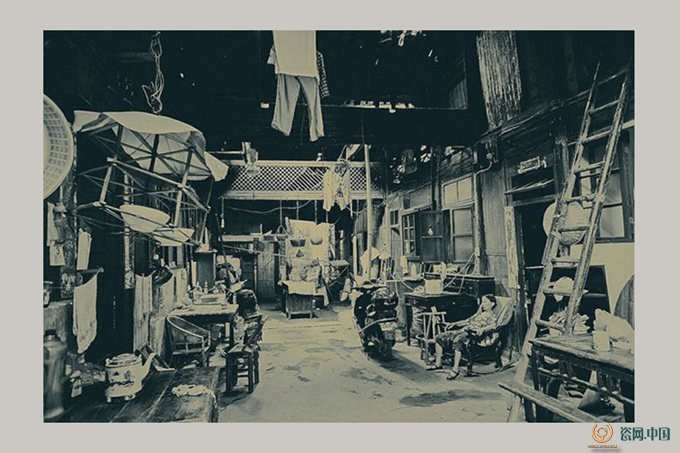

時至今日,景德鎮還保留著大量的古民居、瓷作坊,和以它們為元素而串聯起來的老街、老弄堂。盡管我們很難再看到建國以前完整的老街老弄堂,但是,能夠在今天見到分布之廣、數量之多的城市已經為數不多了。

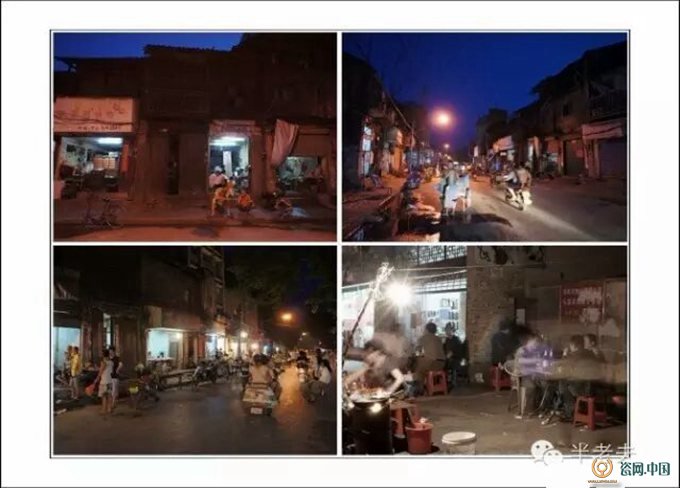

景德鎮的老城依昌江東岸而建,坐落于南北長東西短的狹長地形,老城里有南北走向的三條街,前街(中山路)、后街(中華路)和河街(沿河路),東西橫接的有斗富弄、主軸路(珠山路)、麻石弄和戴家弄四條街,在這幾條街組成的網狀里,穿插著上百條小弄堂。

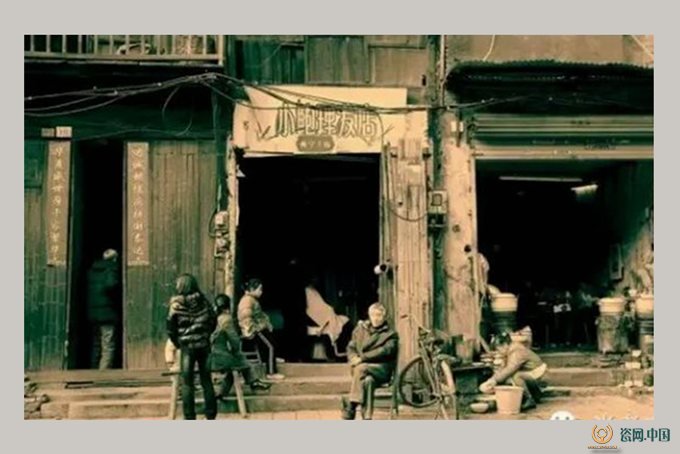

景德鎮的老街老弄堂叫法很有意思,多數是以姓氏來命名,有的明明是條街,不叫街也不叫路,反倒叫做弄;很多狹小的弄堂,卻有著一個街的名稱。

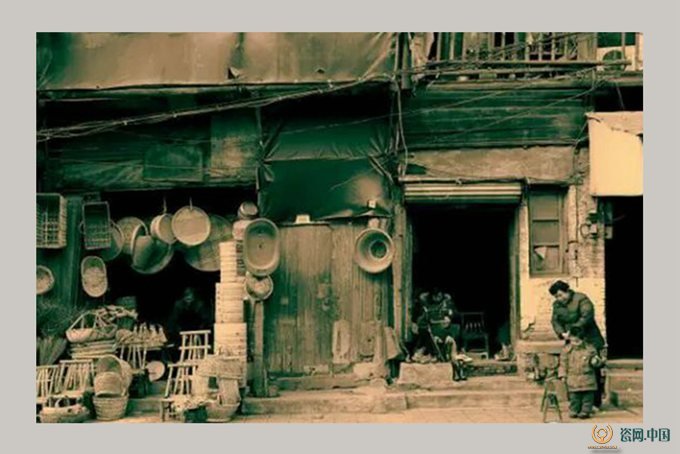

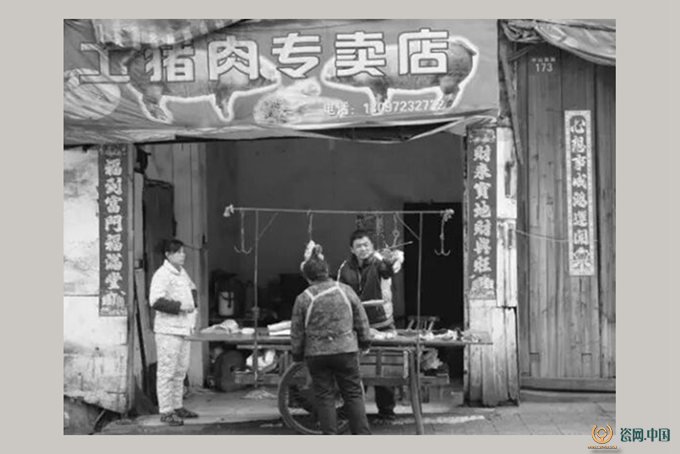

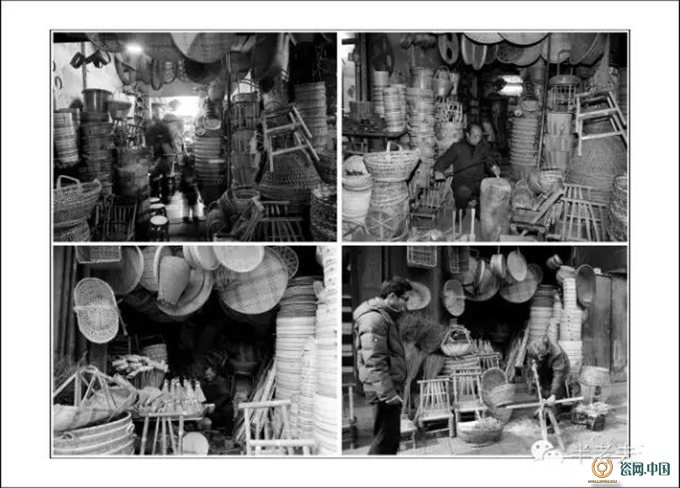

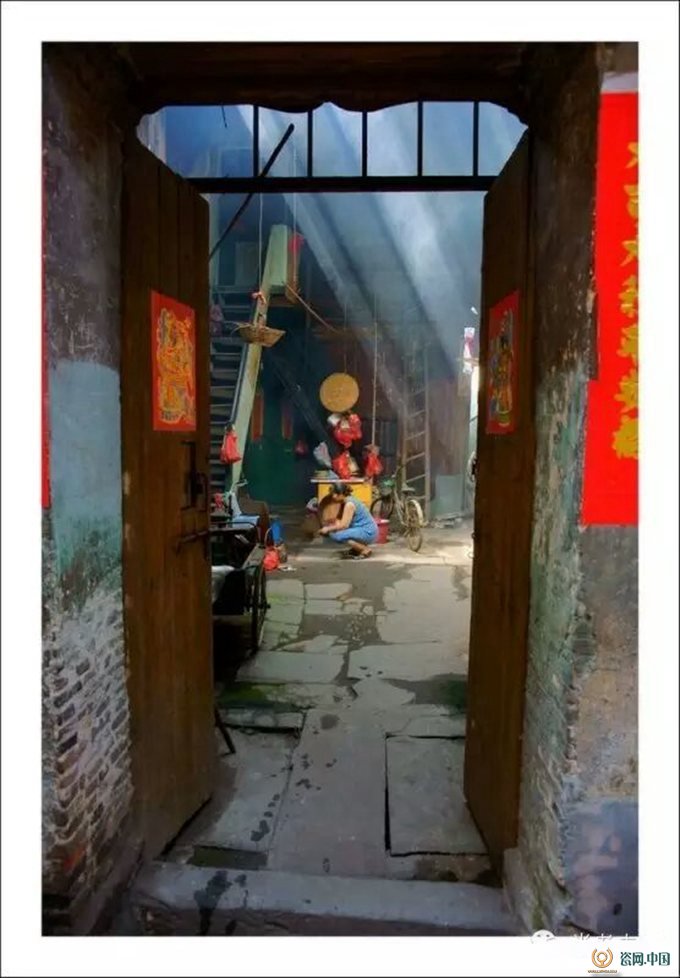

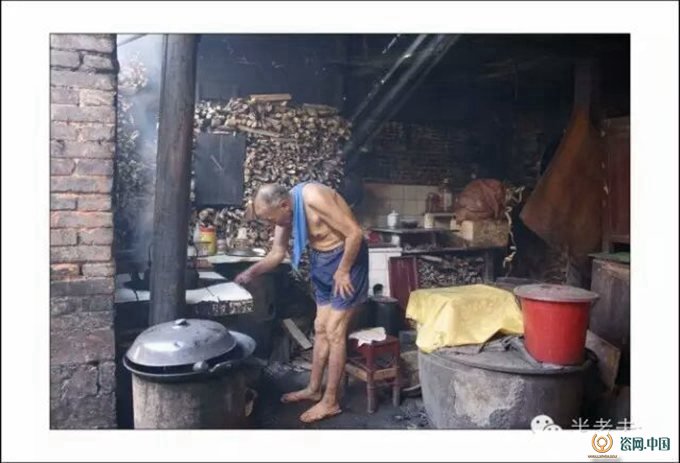

在景德鎮的老街老弄堂里,主要建有三大類房屋,一是家屋,如今通常叫做民居;二是陶瓷廠房,拿現在的眼光看就是作坊;三是商業店面。景德鎮的老房子是最具瓷都特色的產物,它融合徽派建筑和贛北風格為一體,在適用性方面以陶瓷生產流通為主,在建筑材料上充分利用陶瓷生產的副產品。

上世紀六十年代,童年的我就住在戴家弄,讓我記憶最深的就是前街。前街就是現在的中山路,它是老景德鎮一條最長的街,南北貫通整個城區,上到觀音閣,下到小港嘴大約十里長。它也是景德鎮歷史上一條真正意義的老街,打我記事起就知道這是一條最熱鬧的街。

歷史上景德鎮城區的形成,有可能是以這條街為中心,大多數老弄堂的叫法,也可以考證這條街的中心地位。景德鎮有幾十條老弄堂分上、下弄,比如麻石上弄和麻石下弄,它們有一個共同的特點就是都橫穿中山路,路的東邊是上弄,路的西邊是下弄。

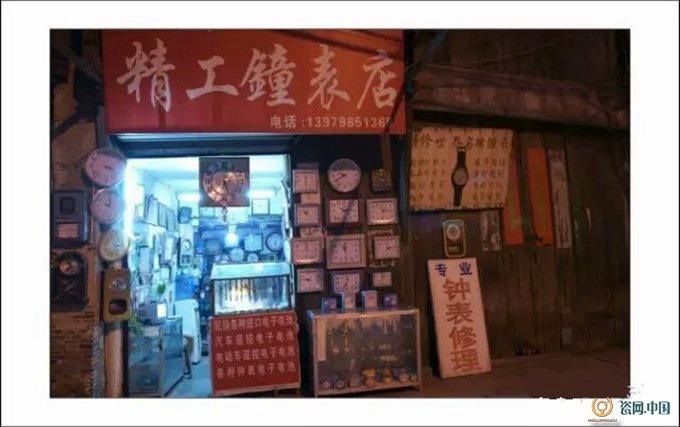

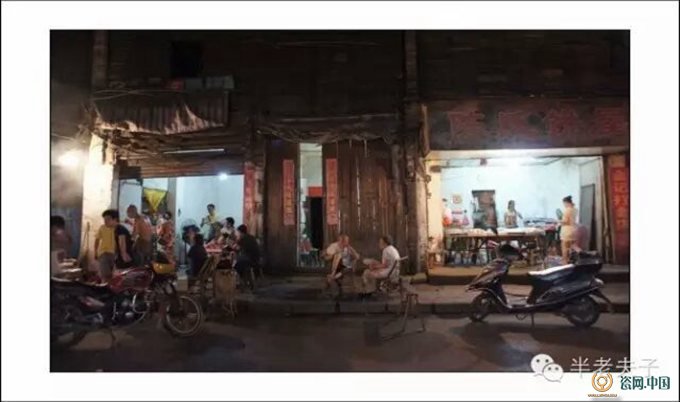

過去的商鋪主要分布在前街,記得童年時家里要買什么東西,大多是要到前街的,而景德鎮人說逛街也就是到前街去走一趟。記憶中的老字號“公和圃”、“森泰樓”、“種德堂”等都已經不復存在,只有“江家祠堂”的老中醫依然在堅守。

景德鎮人大多知道“江家祠堂”這個地方,不是因為這個建筑的特別,盡管它是老鎮上的特色建筑,但是老街里弄這種建筑還有很多,而是因為使用它的主人——中醫院門診部。江家祠堂的老中醫看病確實稱得上“手到病除”,它的兒科和傷骨科更是受到老人們的稱道。因此,地道的景德鎮沒有幾個人不在這里治過病。

記得有一年,我鼻子邊上長了一個俗話叫做“疔”的東西,一夜直接半邊臉腫得像面包,到那里抹了兩次藥膏,也沒有打針,更沒有像現在吊水,過了幾天就完全好了。半個多世紀過去了,這里依然如舊地保留著那古樸的建筑風貌,保存著那一份歷史的記憶,傳承著中華醫藥的無窮魅力!