建國瓷是新中國成立后,

首次由國家組織設計指導生產、

從中央到地方產區的大型系統陶瓷工程,

是新中國第一代專家和藝人結合的成果,

是20世紀50年代以來

中國陶瓷恢復發展的重要里程碑。

建國瓷是新中國于20世紀50年代初期——1952年至1953年初設計,1953年相繼試制生產,1954年國慶五周年如期完成的國家用瓷,是首次由我國自己設計并生產的用于國家慶典活動的國宴瓷。建國瓷方案由中央人民政府政務院[1]周恩來總理下達任務和審定,責成輕工業部承辦,中央美術學院實用美術系設計,景德鎮生產。

建國瓷國宴用瓷分中餐具、西餐具兩類,材質為中國傳統灰釉硬質白瓷,以“景德鎮窯”(柴窯)松柴燃料高溫1300攝氏度燒成。中餐具盤碗類器皿造型形制為傳統造型“正德式”,西餐具盤類器皿造型形制為西式造型“折邊式”。中餐具裝飾斗彩(釉下青花與釉上古彩結合)牡丹紋邊飾,釉上古彩用“烘爐”木炭燃料彩烤燒成。西餐具裝飾釉下青花海棠紋邊飾,髙溫燒成。建國瓷的瓷器制作工藝,從原料的坯、釉料制備,至成型工藝、彩繪工藝,全部為景德鎮傳統手工制瓷工藝。建國瓷國宴餐具是以祝大年教授為主設計的斗彩牡丹紋飾中餐具和青花海棠紋飾西餐具。景德鎮于1953年首批燒制完成三萬余件,從中精選七千余件交中南海懷仁堂成為國宴用瓷。[2]1954年建國五周年大慶前,建國瓷制作生產任務如期完成,用于中南海懷仁堂、北京飯店和新僑飯店宴會廳。[3]

一 、建國瓷的設計

1.建國瓷國宴瓷方案計劃的實施過程

“為紀念新中國的誕生及推進中國陶瓷業的發展,擬設計建國瓷”。[4]1952年,中央人民政府政務院副總理和兼任中央文教委主任郭沫若同志向周恩來總理提議制作建國瓷。[5]同年,政務院機關事務管理局參事室下達輕工業部組織承制建國瓷任務。[6]

為承制國家建國瓷項目,黃炎培兼職政務院副總理,仼職中央輕工業部部長,于輕工業部制定了建國瓷設計與承制計劃,“分設計與制作兩步驟以推進工作”,首先成立建國瓷設計委員會,提出設計原則,“1952年9月輕工業部商得文化部同意,委托中央美術學院擔任建國瓷設計”[7]。

1952年的輕工部“建國瓷設計計劃”提出:“我國的瓷器有悠久的歷史,有輝煌的成就,充分表現了我國勞動人民的智慧,近年以來,由于受到帝國主義經濟上和文化上侵略的影響,使瓷業生產同樣受到了嚴重打擊。現在為了廣大人民生活的需要,并且發揚我國工藝美術的優秀傳統,所以組織了建國瓷設計委員會來從事這項設計工作,來逐步推進瓷業生產的改進。”[8]

制定建國瓷的設計原則[9] 如下:

(一)尊重我國陶瓷業生產的固有傳統,根據現有設備及技術條件,在原有基礎上逐步改進。目前先以景德鎮為試制重心,以后逐步推廣經驗,在其他產瓷地區進行試制。

(二)目前初步試制配合各級機關所定制的餐具來進行(是指政務院機關事務管理局為中南海懷仁堂和北京飯店、新僑飯店定制的國宴餐具)。這樣可以使試制工作結合實際需用,也就是使試制工作與生產緊密結合,以后逐步由定制整 套瓷器轉入為人民大眾日常需用的瓷器的試制,做到使禮品能充分表現我國瓷器的輝煌成就,而日常用品要求做到物美價廉。

(三)在形式上,器物的造型在適合實用的條件下力求能表現我國造型藝術上的雄偉、樸實的風格,裝飾上則力求活潑、優美壯麗,并避免隨便使用紅星、鐮刀、斧頭等作為裝飾及盲目仿古的傾向。

2.建國瓷設計委員會的成立和工作狀況

(1)成立經過與人事

中央輕工業部于1952年8月19日,以“52輕字第4853號函”委托中央美術學院負責進行建國瓷設計[10]。8月21日,輕工業部致函中央美院“請延邀有關工藝美術專家成立建國瓷設計委員會代設計建國瓷圖案”,其中談到:“我部前向中央財經委會建議為紀念新中國的誕生及推進中國陶瓷工業的發展起見,擬設計建國瓷,……為事關工藝美術,關于設計工作,擬委托你院負責進行。至于設計原則我部提出下列初步意見,以供參考:(1)民族形式(能代表新中國的蓬勃氣象,發揚創造出新的民族精神和風格);(2)大眾適用;(3)科學方法(美觀耐用,易于制造,合乎經濟原則,可能大量生產)。關于設計組織,擬請你院邀請有關工藝美術專家成立委員會。”[11]

經中央美術學院有關領導江豐、張仃等同志商議,1952年9月1日,中央美院為輕工業部初步擬定了《建國瓷設計委員會成立草案》,提出成立建國瓷設計委員會的意見:“(一)名稱:本會定名為‘中央人民政府輕工業部建國瓷委員會設計委員會’。(二)組織:輕工業部建國瓷設計委員會。(三)設計委員會初步名單:江豐、張仃、張光宇、龐薰琹、蔡若虹、雷圭元、徐振鵬、陳萬里、沈從文、鄭振鐸、齊燕銘、張正宇、梁思成、林徽因、王遜、高莊、鐘靈、鄭可、祝大年、梅健鷹20人。”[12]1952年10月26日,中央輕工業部正式成立建國瓷設計委員會,聘請委員鄭振鐸、徐悲鴻、江豐、張仃、章元善、蔡若虹、梁思成、張光宇、徐振鵬、王秀峰、雷圭元、齊燕銘、尹佐庭、龐薰琹、張正宇、林徽因、王遜、葉麟趾、吳勞、鄭可、祝大年、高莊、梅健鷹、陳萬里、沈從文、鐘靈二十六人為委員[13],推選鄭振鐸為主任委員,江豐、張仃為副主任委員,鄭可、祝大年、張仃、高莊、梅健鷹、陳萬里、沈從文、鐘靈為常務委員。[14] 并組織設計工作室,下設設計、資料、總務三組,推祝大年主持室務兼領設計、高莊負責資料、鄭乃衡[15] 負責總務……[16]設計工作室借中央美術學院二樓111室為工作地點。[17]

(2)工作狀況

中央美術學院建國瓷設計工作室在建國瓷設計委員會副主任兼常務委員、學院實用美術系主任張仃教授直接指導下,在常務委員、實用美術系陶瓷科主任祝大年教授主持下,主要工作分為兩個階段:第一階段“自1952年11月起至1953年2月止”[18],開展建國瓷設計與組織工作;第二階段是“1953年3月至6月建國瓷試制階段”[19],于景德鎮產區會同輕工部派駐產區工作組與產區制瓷手工業生產相結合,進行建國瓷設計試制的監制工作。

3.建國瓷設計與組織工作

(1)中央美院建國瓷設計工作室人員組成

中央美術學院參加建國瓷設計的教師有實用美術系陶瓷科(專業)的祝大年、髙莊、鄭可、梅健鷹、鄭乃衡和實用美術系的龐薰琹、雷圭元、徐振鵬等,同時調本系陶瓷科首屆51班(二年級全班)的施于人、齊國瑞、金寶陞、張守智四名同學,停課學習,轉入建國瓷設計任務,配合教授做建國瓷設計方案實施的輔助工作:有關餐具調研與測繪,設計資料匯集整理,繪制建國瓷設計的中西餐具配套瓷的造型結構圖紙,赴產區監制建國瓷試制。同期,建國瓷設計委員會還外聘北京國畫社的陳大章、門榮華、翁珍慶等四位工筆畫家,按照建國瓷設計方案,進行中西餐具配套器皿圖紙的紋飾描繪工作。[20]

(2)建國瓷設計前期的餐具調研和資料匯集,明確設計方向確定餐具結構

第一,餐具調研。建國瓷設計首先對我國飲食文化的四大菜系、宮廷官府菜系和西餐的法式、俄式兩大菜系的餐具進行調研。1952年第三季度,祝大年帶領實用美術系陶瓷科師生,在長安街北京飯店和王府井八面槽的翠華樓飯莊等餐飲店進行餐具結構調研,重點對沿用的清代宮廷官府宴菜系的中餐具“萬壽無疆”[21]和北京飯店沿用的法式、俄式的西餐具進行餐具配套組合結構器皿的造型規格尺寸測繪、容量測量與功能分析。建國瓷中餐調研從這里開始:首先是餐具的組合結構的配置和器皿容量規格調研。陶瓷科四名同學在老師們的指導下,測繪了各種杯盤碟碗的尺寸和清代沿用下來的“正德”“羅漢湯”“渦式”盤碗造型的形制。在測繪翠華樓飯莊的“萬壽無疆”餐具結構和適用功能時,從廚師那里了解到“過去宮中用餐喜好‘講擺’,宴會餐具多小碟、小碗,便于從多樣不同菜肴中盛出一些來嘗味。所有的碗盤熱菜都是帶蓋器皿,在程序復雜、漫長而精細的宮廷宴會中,帶蓋器皿可以用來保持一點菜食的溫度”。舊式宮廷餐具煩瑣鋪張的宴飲結構形式對于國宴不適用。北京飯店齊永勝總經理介紹:“設計按照建國瓷國宴流程要進行筒化,國宴上每個餐位前的杯盤是固定的幾種,新中國國宴的時間和方式比過去皇家宴會大為縮短和簡化。”因此,建國瓷中餐具設計本著“古為今用、洋為中用”的精神和繼承與發展的方向,設計按照新中國中南海懷仁堂舉辦國宴飲食與服務的適用要求和標準,去掉了舊式中餐講擺、華而不實的煩瑣配套,吸收了西餐分食用餐、環保衛生、方便實惠等優點,對傳統宴會舊式中餐具的配套組合結構進行了調整。例如,將桌面客位前每客個人用的正德式布碟從3英寸盤加大為5英寸盤,方便主人為賓客布菜;對部分相同功能的器皿,如中餐具的冷熱菜盤類、深淺魚盤類系列,對其中相近規格的器皿進行調整合并,讓部分器皿在功能上一器多用,簡化了餐具器皿配套結構,方便服務,便于用餐,節省了餐后餐具的儲存空間。對于建國瓷西餐具的配套結構與規格容量,參照當時北京飯店使用的成套進口酒店業用瓷西餐具制定的標準。在調查研究與聽取國宴餐飲服務等方面建議的基礎上,設計工作室提出建國瓷中餐具(含酒具、茶具)和西餐具(含咖啡具)共七十余種瓷器造型組合結構的方案。1953年,建國瓷國宴瓷餐具配套結構方案確立,為1959年國慶十周年人民大會堂國宴瓷中西餐具組合配套多功能餐具的發展奠定了基礎。

第二,設計參考資料匯集。

為提高建國瓷設計水平和制瓷工藝質量,國家調撥了故宮博物院部分明清瓷器樣品,輕工部綜合司則采購與征集了部分古陶瓷樣品,作為設計和制作參考資料。[22]主任委員鄭振鐸將個人珍藏的大英博物館館藏中國瓷器六大部書(絕版本)[23]捐贈給設計委員會作設計參考。常務委員沈從文為設計提供了許多宮廷壁紙手繪散點折枝花圖案資料,鄭乃衡也為設計提供了傳統清代粉彩系列散點花卉裝飾。在對傳統陶瓷資料的匯集分析與吸收中,根據景德鎮明清以來餐具盤碗造型形制“渦式”“正德式”“羅漢湯式”三大系列,設計工作室提出了建國瓷中餐具盤碗類造型選用“正德式”形制、西餐具盤類造型沿用歐式傳統造型“折邊式”形制的設計方案。其他設計與工藝方案還包括:中餐具裝飾設計選取斗彩裝飾工藝,參照清代雍正斗彩的色彩風格;西餐具裝飾設計則選取青花裝飾工藝,參照清代康熙青花色彩風格等。

建國瓷斗彩中餐具

(3)設計造型與裝飾圖紙

自1952年10月26日建國瓷設計委員會成立后,建國瓷設計工作室在1952年11月至1953年2月的3個多月時間內完成了大量設計圖紙。這些設計圖紙“分創作與仿古二種,就其用途言,屬于中餐具者有青花十五幅,古彩十五幅,斗彩十一幅,粉彩九幅;屬于西餐具者有青花十六幅,古彩十二幅,龍泉(青瓷)二幅;屬于茶具者有青花八幅,古彩十三幅,斗彩二幅,粉彩二幅,洋彩(新彩)十幅,青瓷孔綠十六幅;屬于酒具、臺燈禮品者包括青花、古彩、斗彩、龍泉(青瓷)等共五十七幅,合計一百八十八幅,連同登報所征外稿八十七幅,總計二百七十五幅”[24]。

(4)會議與交流

為使建國瓷設計與景德鎮制瓷生產工藝相結合,確保國宴瓷器的產品質量,建國瓷設計期間,承辦方輕工部“于一九五三年一月十五至二十二日,在中央美術學院召開陶瓷工業座談會8天,事先涵洽景德鎮工商局選派當地技工代表七八人來京參加,以便交流經驗。通過報告、參觀、技術交流和組織問題的討論等,總結這一次會議,有如下的收獲:①了解景市的技術情況(景市手工業制瓷工藝現狀),把理論與實際、設計與制作聯系起來;②代表們了解建國瓷的目的與要求,回去發動大家在思想上早做準備;③會議參觀(故宮博物院陶瓷館和北京酒店業餐飲用瓷等)對今后提高技術有很大的幫助”。

1953年祝大年先生設計的建國瓷西餐具

“技術座談會結束,該會(建國瓷設計委員會)在全體委員及工作人員共同努力之下,作品漸增,為欲確定方向,依照計劃完成任務起見,特于一九五三年二月七日,召開建國瓷設計委員會常務委員會議,首先檢查工作,考核進度,次即確定結束步驟。并議決:(1)剪紙(方案)不主張再發展;(2)應著手禮品設計;(3)資料可再向故宮參考吸收;(4)決定于二月二十六日起在中央美術學院召開擴大評選會議,并將作品分類陳列,以便各界人士前來參觀與批評”。[25](5)建國瓷設計委員會擴大會議評選建國瓷設計方案1953年2月26日至28日,中央輕工業部建國瓷設計委員會在中央美術學院召開擴大會議,評選建國瓷設計方案。“設計委員會會議,三個月來,該會已繪成圖案凡一百八十八幅。為聽取群眾意見,以期改進起見,特于2月26日起,將所有作品,分類陳列三天,邀請北京藝術家及有關機構前來參觀。連日到院參觀者甚眾,提出意見亦多,藝術家如王朝聞、艾青、蔡若虹、劉開渠、龐薰琹、雷圭元等,皆連袂參加評選會議,針對作品,結合技術與理論,盡量批評,對于評選標準,一致通過:①剪紙不主張采用;②造型要切合實用,重心不安定者要修改;③秧歌舞、和平鴿等不可濫用,應考慮;④花紋力避繁復;⑤裝飾利用空白地位,增加美觀;⑥完全仿古者不采用。”[26]經過幾番審稿易稿,最終選定以祝大年為主設計的斗彩牡丹紋邊飾中餐具和青花海棠紋邊飾西餐具的國宴瓷設計方案,包括國宴瓷設計方案中的中餐具、西餐具全套器皿造型結構圖。其中以盤碗類造型器皿結構為主的中餐具,碗、盤(熱菜)類造型為傳統正德式,涼菜盤類造型為折邊式;以盤類器皿造型結構為主的西餐具,盤類造型為折邊式。中、西餐具加上茶具、咖啡具等其他器皿造型共計74種。其中,中餐具造型品種:碗類(甜食、飯、面、湯、大湯碗),盤類(包括布碟、毛巾托碟、調味碟和7、8、9、10 英寸冷菜盤,8、9、10、11、12 英寸熱菜盤,大、中、小號淺魚盤與大、中號深魚盤、髙腳果盤),鍋類(合器),勺類(湯匙、甜食匙、大湯勺),調味具(鹽、胡椒壺,醬油、醋壺,辣椒罐),酒具(白酒壺、杯和黃酒壺、杯),茶具(壺與杯、碟),牙簽筒及煙缸,共計42個器皿造型。西餐具造型品種:大吃盤、小吃盤、湯盤、雙耳湯杯與托碟、長盤(大、中、小)、湯鍋、素菜碗、沙拉斗、酸奶罐與托盤、蛋杯,調味具(胡椒與鹽壺)和牙簽筒,茶具(壺與杯、碟)、咖啡具(壺與杯、碟、奶杯、糖缸馬卡咖啡杯、碟),共計31個器皿造型。

建國瓷青花“ 海棠”西餐具 清華大學美術學院藏

(6)設計方案匯報

設計經過委員會擴大評選會議評審通過后,黃炎培部長向政務院呈送了建國瓷設計(圖紙)方案,請總理審閱,并匯報了關于組織建國瓷的設計、方案評選、試制計劃等工作。匯報可以這樣簡述,建國瓷“設計自一九五二年十一月起,至一九五三年二月止,委托中央美術學院聘請藝術專家,成立建國瓷設計委員會,負責進行。在設計期間,首先召開了陶瓷技術座談會,邀請了景德鎮技工同志來京參加,了解了情況,交流了經驗,使理論與技術結合起來。待圖案設計出來,將作品陳列,舉行了一次擴大評選會議,邀請本市藝術專家展開批評。遵照指示,由專家于已設計成之圖案二百七十五幅中,選擇出八十余幅,著手進行修改,現在所呈閱的,即是曾經初步修改過的”。[27] 匯報中,黃部長向總理報告了“關于建國瓷設計方案,瓷質沿用景德鎮傳統硬質白瓷,國宴餐具的制作成型和裝飾工藝,以景德鎮的傳統手工業制瓷生產方式制作。中餐具盤碗類器皿造型選用傳統正德式型制,裝飾工藝選用釉下青花與釉上古彩相結合的‘斗彩’彩飾,西餐具盤類器皿造型用折邊式型制,裝飾工藝選用康熙‘青花’彩的國宴瓷方案意見”。[28]建國瓷中西餐具產品結構與功能適用于新中國慶典國宴用瓷的服務方式,整體設計表現出典雅、莊重、大方、樸實的氣質風格。斗彩牡丹紋飾中餐具和青花海棠紋飾西餐具,在繼承我國飲食文化“美食美器”傳統的基礎上,展現了新中國的時代風貌。

二 、建國瓷在瓷都景德鎮的試制與生產

1953年至1954年,建國瓷在景德鎮制作生產。20世紀50年代,景德鎮的制瓷業正處在戰后恢復期,在國家實行計劃經濟體制下,景德鎮瓷業的生產組織管理統一由地方政府領導,由手工業局管理,生產體制已從個體經濟手工業作坊過渡到集體經濟合作社手工業生產。到1954年建國瓷生產任務如期完成時,建國瓷的生產體制已經在手工業聯社試制建國瓷的基礎上,發展建制,成立了景德鎮市第一個國營建國瓷廠。從手工業聯社到國營建國瓷廠,建國瓷的生產方式、制作工藝仍沿用了景德鎮保留下來的傳統手工業制作日用瓷器的生產方式。

建國瓷承辦方中央輕工業部,按計劃下達景德鎮承制國宴瓷生產任務,先就建國瓷設計方案的實施,由輕工部與設計委員會先后派出工作組,次第下廠,會同景德鎮政府于產區設立的建國瓷分會及建國瓷辦公室,專項組織國宴瓷試制與生產的監制工作,其中包括試制計劃、時間安排,以及建國瓷設計圖紙初步選定后組織生產、進行監制的要點。

建國瓷試制與生產時間安排大體分為兩個階段:“一九五三年三月至六月,為試制階段”[29],至1954年建國五周年大慶前完成建國瓷生產。

1.派駐景德鎮建國瓷工作組

輕工部派駐景德鎮建國瓷生產制作工作組。“1953年初,輕工部派綜合司艾志成處長、田莊副處長、姜思忠工程師、技術員蔡德春和張靜(女)、地方工業司干部朱則堯等同志,同中央美院陶瓷科鄭乃衡先生組成輕工部先遣工作組,赴景產區”[30],“先就人力及原材料配備上,做好準備工作,由已經選定的圖案中,開始進行試制,隨將初樣寄京,加以研究修正,俟核定后,再進行制作,本由淺入深、逐步改進的原則,期于國慶節前先制成一批”[31]。其中,輕工業部綜合司蔡德春與中央美院實用美術系鄭乃衡先生二人為部留駐代表,于景德鎮建國瓷制作辦公室會同產區同志承辦建國瓷的試制與生產計劃工作。

設計委員會派中央美院設計工作室赴景德鎮建國瓷試制監制組。1953年3月,“派定祝大年工程師[32],組織工作小組,待留在政務院的圖案經評審同意初步選定后,由工作小組帶往景德鎮進行試制”。[33]小組成員:美院陶瓷科一行十人。“此時小組一部分人員(先遣組)已前往,先就勞動技術的組織、原材料的配備等,先行著手工作。試制出來后,將樣品帶京,送總理、郭老(郭沫若副總理)等評選。評選必須憑制成樣品,從式樣、質料(色澤)、花紋(圖案僅限于花紋部分和片面看式樣,是不夠完全的)多方面判斷,才會正確,已囑工作小組,試燒必須倚靠熟練老工人(景德鎮先有接洽),質料應不限于一地,博釆精選,盡量選取含鐵量少,含其他雜質亦少者,此時只能就現有原料,以后當切囑上海工業試驗所(輕工業部主管,設有陶瓷部分),結合中國科學院冶金陶瓷研究所(上海),就陶瓷質料問題,遵照總理指示,好好研究改進”。[34]

2008年張守智造訪闊別五十多年的大蘇家弄1號

2.建國瓷圖案的初步選定后組織生產進行監制的要點

1953年3月至6月為建國瓷試制階段,圖案初步選定后,由祝大年工程師偕技術人員,組織工作小組,親赴景德鎮,依靠地方熟練老工人,先就勞動技術的組織和原材料的配備做好準備工作,從初步選定的圖案中開始進行試制……出來后,即將初樣寄京評選,待選定后再大量制作。

在制作過程中必須注意以下一系列的工作:

A.精選原料。應盡力選擇含鐵量較少及含其他不純物較少者。

B.配料要掌握原料的物理性能、化學成分,使其合于制作成品的要求。同時組織研究小組,依靠工人群眾進行試驗,并配合上海工業試驗所進行研究,以期達到提高品質的目的。

C.原料精制。在現有設備的基礎上,加強淘煉工作,提高質量。

D.成坯方面,要注意發揮工人的積極性。集體研究,依靠技工,創造合理化的操作方法,使坯的厚薄做到標準、統一、適用。

E.在坯胎施釉前,加強補水洗坯工作,使坯面平滑。

F.研究裝窯方面,使在燒成過程中減少走樣變形。

G.燒窯應注意使窯火燃燒完全,利用還原焰。

H.彩繪用料實行統一使料方法,由群眾評選,結合每單位的優點,統一配料。

I.成品出窯后,須先經選擇,然后再精工打磨,加以整理。[35]

3.設立景德鎮建國瓷制作分會與辦公室,制定建國瓷試制與生產計劃

按照中央輕工業部下達景德鎮承制建國瓷任務,首先由市委書記趙淵、市長尹明負責,并指派市工商局、手工業局崔云樹局長來具體組織一一落實,景德鎮制瓷手工業聯合生產合作社承辦建國瓷試制與生產。為確保建國瓷傳統手工制瓷工藝恢復到歷史官窯名瓷質量,有如下措施。

(1)成立景德鎮建國瓷制作分會

“以瓷業為中心”的中共景德鎮市委、市政府,在市委書記趙淵、市長尹明負責領導下,集中黨、政、工、團各方面力量,召集選拔制瓷業內技藝領銜人才,于1953年3月13日成立景德鎮建國瓷制作分會,任命崔云樹局長為分會委員會主任,付德鑫、余昭華二人為副主任,潘庸秉、段茂發、王步、方伯卿、周日輝、洪炎喜等為委員。

(2)設立建國瓷辦公室

配合輕工部工作組,在景德鎮御窯區大蘇家弄一號設立建國瓷辦公室[36],專項組織落實建國瓷的人員組織機制、試制和生產。建國瓷辦公室主任潘庸炳[37]、秘書李道倫[38]、干事付德辛[39] 等會同輕工業部先遣組派駐景德鎮代表,輕工部綜合司的蔡德春技術員和中央美術學院的鄭乃衡,共同主持建國瓷試制與生產實施工作。

(3)組建國宴瓷專項生產班組

20世紀50年代景德鎮瓷業生產還是手工業制瓷方式,建國瓷制瓷從原釉料精選加工制備、手工成型、彩繪,直至選定柴窯裝燒窯位、紅爐彩烤等系列工藝,仍舊是沿用清代制式餐具手工業分工的制瓷工藝模式進行制作的。建國瓷辦公室在景德鎮瓷業聯合生產合作社組織中,按手工業分工生產方式,首先優選原料,同時優選成型、彩繪等生產作坊和“柴窯”窯戶窯坊,挑選手工制瓷技藝工人,組成建國瓷專項生產班組,與各專項生產班組分項制定落實試制與生產計劃。

建國瓷生產辦公室按照建國瓷設計方案采用的試制和生產工藝如下:

A.制瓷工藝從原料精選,水碓粉碎,水淘洗加工的原料、釉料制備工藝。

B.成型泥料制備,水淘洗手工練泥陳腐泥料的工藝加工。

C.餐具成型工藝:盤碗類“圓器”器皿,以輪制轉盤手工拉坯、上盔整型、手工利坯成型;壺、瓶、罐類“琢器”空心器皿,以手工拉坯、內外利坯成型;中餐具魚盤、西餐具長盤、素菜斗、汁斗等異型器皿以“雕鑲器”手工制坯工藝成型。

D.建國瓷中餐具“斗彩”繪瓷裝飾工藝,以釉下手繪青花“柴窯”

本燒與釉上古彩添色“烘爐”烤彩完成工藝制作。

4.建國瓷設計委員會中央美院設計室祝大年工作組,赴景德鎮監制國宴餐具試制工作

按照輕工部建國瓷試制方案計劃,1953年3月至6月,中央美術學院陶瓷科祝大年、鄭可、高莊、梅健鷹教授,科秘書梁任生助教,本科生施于人、齊國瑞、金寶陞、張守智和進修生高永堅[40]一行十人,赴景德鎮進行建國瓷試制監制工作。

1953年就掛在門廊上的大蘇家弄1號瓷門牌

工作組在見習參觀了解景德鎮傳統手工業制瓷工藝的基礎上,做了以下五方面工作。

(1)依照建國瓷餐具設計方案,結合景德鎮傳統硬質瓷坯體成型與燒成收縮率比,四名同學放稿繪制餐具造型制坯造型結構圖紙。

(2)按照傳統手工業成型的圓器、琢器、雕鑲器制式作坊,同學配合教師分工分組,負責與各類作坊窯戶與工人師傅結合,進行國宴餐具器皿品種造型的制坯和成瓷的定型監制工作。

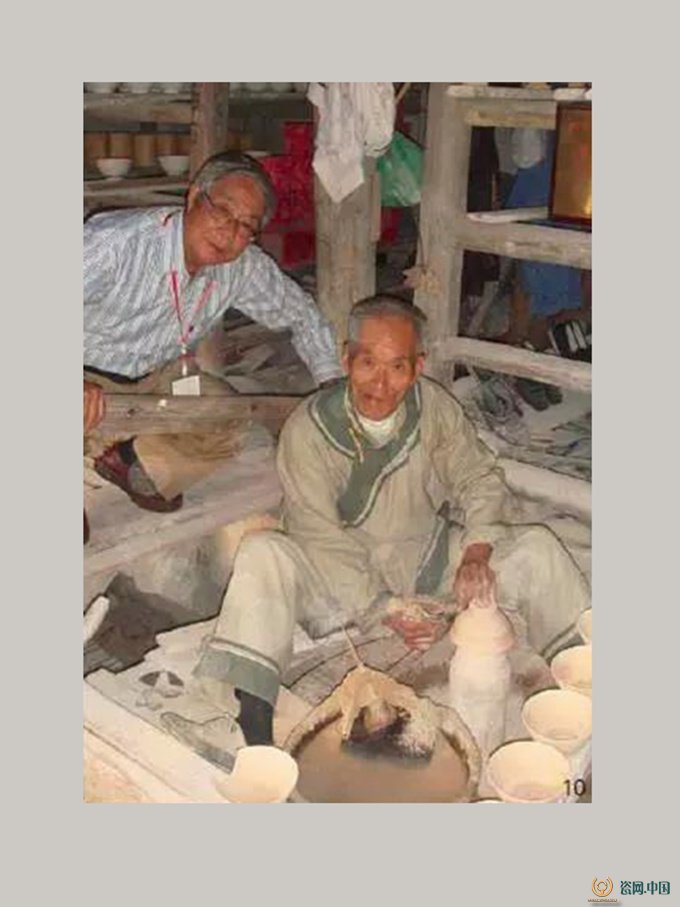

2008年在古窯瓷廠見到當年建國瓷成型利坯師陳圣發(79歲)

(3)建國瓷西餐具釉下“青花”裝飾工藝和中餐具“斗彩”的釉下青花與釉上古彩裝飾工藝,在坯面和瓷面定稿,并保持手工繪制餐具畫面、畫風的一致性,由建國瓷分會推薦,通過國瓷辦請工商聯、瓷業生產合作社,著名藝人王步、段茂發、任庚元、方伯卿負責建國瓷試制樣品的裝飾彩繪定稿,結合輕工部派駐景國瓷辦的美院瓷藝家鄭乃衡先生,指導釉上斗彩的古彩彩繪工藝,進行建國瓷裝飾工藝監制。其他參與裝飾工藝制作的富有經驗的藝人還有聶杏生、吳成仁、王曉帆、施爾才、聶清泉、程子旭等人。按設計繪制坯面、瓷面過稿圖紙,然后鉛印發給彩繪藝人們,按瓷器手工業分工形成的釉下青花勾線、分水和釉上斗彩彩繪與添色的分工繪制,進行國宴餐具的手工彩繪工藝制作的領班與輔導,完成裝飾工藝的彩繪與彩烤監制工作。[41]

(4)處在戰后經濟恢復初期的景德鎮瓷業,繪制建國瓷的珍貴青花彩料“珠明料”,是由景德鎮政府動員窯戶收集匯總,再由瓷藝家重新調配,統一磨料,以保證國宴瓷青花彩的工藝質量。[42]

(5)建國瓷試制期間,配制建國瓷的硬質瓷材質,除依照景德鎮現有原料精選進行建國瓷餐具試制和前期生產外,輕工部計劃成立了“建國瓷坯釉研究組”,還委托中科院上海冶金陶瓷研究所周仁、張福康工程師,輕工業部上海工業試驗所李國楨、聶懷德工程師,景德鎮江西陶業專科學校教師汪潘、戴粹新、謝谷初、余略艮工程師,示范瓷廠黎浩亭工程師,瓷土公司李來芳及景市制瓷經驗豐富的馮宗鎮、蔡金臺、萬貴水等行業精英。研究組從理論結合實際出發,深入調查研究,廣泛吸收經驗,有計劃、有組織、有系統地進行工作[43],完成了建國瓷硬質瓷材質坯釉的科研任務,隨著建國瓷的試制,之后投入生產。另外,在建國瓷試制監制期間,中央美院建國瓷設計室、祝大年工程師工作組還配合正在籌建中的景德鎮陶瓷研究所的黎浩亭工程師和萬鴻逵師傅,按照中央保護森林資源方針,進行以煤代柴為燃料的硬質瓷長石釉新材質試驗。祝先生指派進修生高永堅與本科生張守智二人,持景德鎮市政府函件,以自行車代步去婺源半原始森林區聯絡煤源,于五一節后,見習參加景德鎮研究所煤燒還原焰長石釉硬質瓷新材質成果試驗。

5.建國瓷試制產品呈送政務院周總理審定和1953年投產

建國瓷國宴中、西餐具試制成瓷樣品燒成后,景德鎮政府立即派專人送到中央輕工業部。黃炎培部長指派艾志成處長、姜思忠[44]會同建國瓷設計委員會美術學院設計工作室主任祝大年教授,去政務院將建國瓷設計成瓷樣品,隨同建國瓷試制報告,送請周總理親自審定批準。[45]試制報告如下:“我部于一九五二年九月委托文化部美術學院聘請各方專家,組織建國瓷設計委員會,設計新圖案,送請周總理、郭副總理評選。遵照指示,由專家于已設計成之圖案二百七十五幅中,選擇出八十余幅,在美術學院、科學院協助下,組織工作小組赴景德鎮市。在市黨政領導下,把景市富有經驗的技工和老藝人組織起來,進行集體試驗。經過半年多的努力,配合政務院機關事務管理局、北京飯店、新僑飯店所委托的定貨任務,初步試制出各種樣品八十多件[46],經設計委員會評選出三十多件,陳列出來,請予批評指正。關于原料,最近在江西的樂平和貴溪發現了幾種,品質很好,試制出來的樣品也比較潔白光潤,但因小量試制,原料不便用機械磨細,瓷質尚顯粗糙,將來大量生產品質還可提高。此次樣品因限于時間、任務,多數都是用當地習慣所用原料配給制的,所以瓷質還不夠理想,以后尚須不斷地改良提高。關于花紋,據設計委員會鑒評,這次改良瓷中,斗彩、青花、青瓷三種是比較成功的。”[47

2011年于景古窯瓷廠看望陳圣發師傅(82歲)

建國瓷國宴餐具于1953年正式投產,1953年第一批產瓷3萬余件,從中精選7000余件,由景德鎮建國瓷辦公室秘書李道倫同志專程從景德鎮隨專車護送到北京的輕工業部,黃炎培部長請周總理親自來部審視產品,[48]之后送交中南海懷仁堂,由負責慶典禮賓工作的政務院鐘靈同志驗收。

繼1953年建國瓷試制投產后,1954年景德鎮正式建立國營建國瓷廠,并于當年9月建國五周年大慶前,按計劃完成建國瓷任務,國宴用瓷交付中南海懷仁堂、北京飯店、新僑飯店三地用瓷。

中央美院建國瓷設計室祝大年工作組(陶瓷科祝大年主任及全體師生),于景德鎮監制國宴餐具試制期間,兼顧教學與科研,將在景德鎮的時間限延至七月學年期末。師生于工余晚飯后,去市郊區楊梅亭、湖田等五代、宋、明、清古窯遺址考察,收集了大量湖田窯宋代影青、明清民窯青花瓷片與窯具教學資料,考察高嶺、三寶等瓷土礦源及傳統水碓加工制備原料,親歷并系統學習了我國制瓷業的傳統工藝。其間,祝大年先生安排學員在圓器作坊學習手工拉坯利坯成型工藝;鄭可先生輔導施于人等同學在熊壽喜銅紅釉作坊結合琢器成型工藝進行陳設器皿設計;高莊先生輔導張守智同學在李其才銅紅釉青釉作坊結合圓器成型工藝完成青瓷大麗菊刻花作品,師生并分組跟班勞動見習參加柴窯燒成工藝;梅健鷹教授暑期留景開班帶領景德鎮生產合作社青年藝人王錫良、張松茂等學員進行素描和水彩田野花卉寫生。

建國瓷設計與設計監制,是新中國1951年建立中央美院、1952年恢復建制陶瓷科(專業)的初期,按照國家教育方針,首次親歷設計教學與生產、專家與藝人相結合的教學實踐,明確樹立了教學與生產相結合為人民生活服務的方向,為專業教學建設積累了經驗。

2013年同李道倫先生(84歲)回憶建國

應建國瓷設計委員會祝大年先生通知,中央美術學院陶瓷科參加建國瓷設計與監制工作的師生(教師祝大年、高莊、鄭可、梅健鷹、鄭乃衡,學生施于人、齊國瑞、金寶陞、張守智),于1953年春節前的一個周末,在前門外肉市胡同全聚德烤鴨店[49],受到敬愛的周恩來總理接見和宴請。周總理勉勵老師們為新中國的陶瓷發展,辦好陶瓷藝術教育事業,讓師生們終身難忘。

結語

建國瓷是新中國成立后,首次由國家組織設計指導生產、從中央到地方產區的大型系統陶瓷工程,是新中國第一代專家和藝人結合的成果,是20世紀50年代以來中國陶瓷恢復發展的重要里程碑。景德鎮傳統手工技藝與藝術的恢復與發展也正是在建國瓷的生產基礎上開始的。當地政府組織失散藝人,出資為藝人安排生活就業,提供作坊組織生產,傳授技藝,并在建國瓷生產過程中提高了藝人們的政治覺悟和思想素質。景德鎮瓷業在完成建國瓷生產任務的過程中,正式成立了第一個國營建國瓷廠,同年還建立了國內首家陶瓷研究所——景德鎮陶瓷研究所( 所長潘庸柄)。50年代中期,景德鎮陶瓷公司成立,并專設國家用瓷生產辦公室( 主任張松濤)。這些單位開始專項承接國家用瓷任務,包括釣魚臺國賓館、中國駐外使館、黨中央、國務院、人民大會堂、中央軍委等國家單位的任務。自此,景德鎮成為新中國第一代國瓷生產基地。國家用瓷極大地促進了景德鎮瓷業的發展,尤其是研究所和“建國”“藝術”“人民”“光明”“宇宙”“紅星”“紅旗”“東風”“景興”“為民”十大瓷廠的科研創新和生產發展。