『筆者:我的家鄉大善,古名善溪,走進這個有著幾千年文明積蘊的古村落,滿山滿坡的原始陶器碎片和那美輪美奐的越瓷殘件,仿佛向人們敘說著一個個古老而又樸實的善德故事;受迪君書記之囑,閑余之中拜讀有關氏族家譜,翻閱各類古今縣志文檔,造訪長者,諦聽善溪古事,歸納并錄成文稿,以示大家閑息之余共閱讀,內有不當之處,望提出指正。』

善溪古事(一)

善溪名稱的來歷—善德文化之源

古小舜江源自稽東,沿湯浦,經石浦,繞虎門山東流,途徑今大善畈從昆侖口匯入曹娥江。每逢霪雨,江水川流而下,洶涌澎拜,驚濤駭浪;然轉入小塢虎門山頭后,江灘突然開闊里余,江水迂回環繞,流速漸緩,泥沙在這里沉積,水流變得清澈,老子說:“水善利萬物而不爭,處眾人之所惡,故幾于道。”可謂“上善若水”。此處古稱“善溪”,沿溪村落由此得名。因村中有建于晉代“大善寺”著名古剎,故民間俗稱“大善村”。

鄰村昆山王氏宗譜記載有當時善溪的地理狀況,“堯卿公解組歸田,遨游山岳,停車于匯水之上,徘徊四顧,燈峰峙立于后,卮山端拱于前,右潴剡溪之源流,左納娥江之潮汐,山環水聚。”可見古善溪既連剡溪,又通娥江,山環水聚之處古謂”善地”。道家倡導居善地,心善淵,與善仁,言善信,政善治,事善能,動善時。故名以”善溪”也屬當之無愧。

據善溪黃氏族譜載:“山川明媚,沃野連頃,草木嚴茂,居民樸訥,有村名大善。或曰剡溪經所徑,剡音近善,故名。或曰是村也,善人之所居,故名大善。”借“剡溪”同音取名“善溪”也有可信之處。

善溪村居依山畔水,又視野開闊;宋理學家朱熹尚稱之:“可耕可采,善溪福地也!”

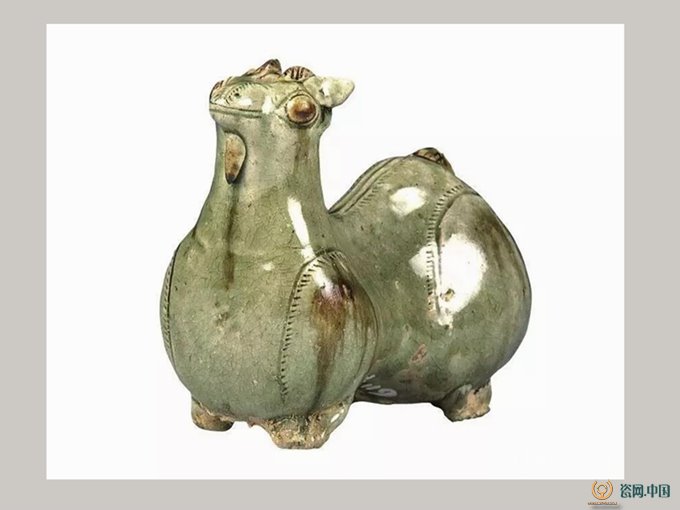

善溪山岳連綿峻突,各具形態;溪岸坡地在遠古石器時代已是人類匯集之地,越瓷發源于此,古窯址遍布村周;其中禁山東漢晉代三國完整龍窯遺址,被列為2014年中國十大考古新發現。鳳凰山窯址、前山窯址發現的青瓷陶片,其制作水平為古代高端瓷器的典范,善溪古窯吸引著諸多國內和日本、韓國等瓷器專家,懷揣敬仰膜拜之心,前來考察參觀。

在善溪,這片有著幾千年文化積蘊的土地上,無論從越瓷制作,道法渲染,佛教文化,還是人文地理方面,推崇的是以善為宗,以孝為榮,遵循的是勤勞家政,和諧共處。歷經千年變遷猶繁榮發展至今,這就是我們民族生存發展之道。

從善溪出土的石刀

禁山東晉越窯青瓷

善溪古事(二)

善溪姓氏變遷—善德文化傳承

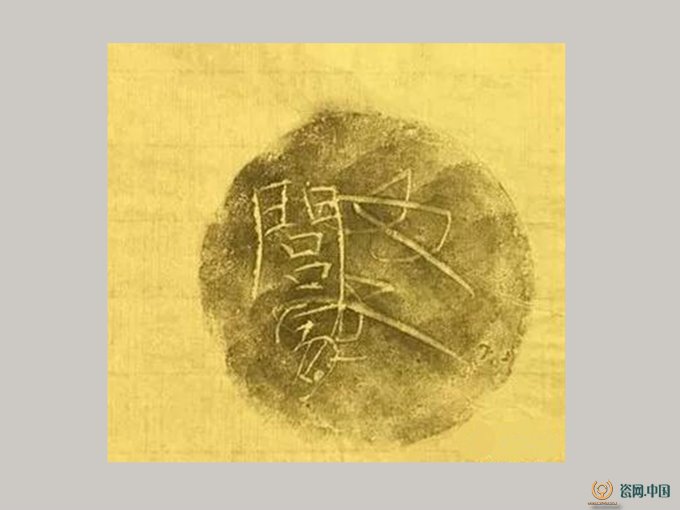

相傳古善溪有朱、蔡、閭、盧、趙、孟、丁、方等姓氏居民生活繁衍于此,至今留下諸如朱家道地、閭家臺門、方家橋頭等舊地名,其中尤以朱氏、蔡氏為大家。從東漢、晉、三國時期禁山古窯址考古發現,多個器皿模具留下了諸多“朱君”、“朱氏制”、“蔡軍”、“丁”等姓氏痕跡;也許當時朱、蔡、丁等即是古越瓷器的制作之家。傳說朱氏先祖喜善好施、樂于助人,在東鳳凰山的上乘寺旁邊邊尚建有近地獨一無二的“三相公殿”;“三相公”為朱氏三兄弟,朱大相公為人謙和善良,博學多才,朱二相公勤勞能干,樂于助人,朱三相公則處事耿直,脾性急躁。在村口土地廟,供奉的土地也是以朱大相公(人稱“朱老相公”)為土地神靈;民間傳朱氏三相公為玉帝外甥,神通廣大,造福百姓;不但庇佑了善溪族人,也照顧“三鄉八堡”村民。農歷六月十七是朱老相公的誕辰日,每逢這一天,民眾從四面八方趕來祈拜,點香焚燭,擺龍舞獅,吃齋念佛,好生熱鬧。當逢干旱年月,便會請出“三相公”神像,立于廟前,在太陽下曬上一個時辰,然后,會同附近分屬三個鄉的梅塢、陶岙、昆侖、大山、大善、小塢、上浦、廟基灣八堡村民,抬著三尊神像游堡,俗稱“迎菩薩”,以祈求天降甘露。都是有求必應,很是靈驗。并且降雨范圍均為這八堡之地,引得其他村落羨慕不已。據傳清代末年,久旱未雨,連善溪都朝天開裂,眼看莊稼顆粒無收,村民一次求雨不成,無奈之下再次祈求,最后,天降黑雨,說是朱大朱二相公上天求玉帝降雨未被應允,朱三相公情急之下掀翻了玉帝的硯墨之水而致。朱氏三相公造福百姓、樂善好施成為善溪及鄰村百姓心中的榜樣。

在村中兩顆古樟樹西側是古時閭氏家族的聚集之地,古稱“閭家”;傳閭氏祖先原為將軍,武功高強,本姓黎,后隱姓埋名改為閭,居善溪是隱居或另有原因不得而知;閭氏祖先與人為善遠近聞名,清代蕪野先生記錄的善溪十詠《前井靈波》中寫道:“閭首懸壺最有名,甕頭擔汲浪花清;幾令河潤及三族,為葉爻占慶大成。”另外,禁山窯址出土的刻有“閭家女子”四字的殘瓷,也是閭家在善溪存在的佐證之一。閭門世代習武,代代相傳,也不知相傳了幾代,說是閭氏有位先祖,武藝極高,自認天下無雙,在參加始寧(今三界,尚有閭氏村落存在)閭族與其他族人爭斗中,被人算計,用捕魚扎網困住,身負重傷不治,臨終前留下遺言:“至吾一代,無愧先祖重托,凡吾后代,以文為旨,以善為宗,萬勿習武。”之遺訓;從那時候起,閭門子孫禁止習武,至康熙年間,閭門無子,以達郭王氏外甥承繼家業,故王氏繼承閭家已有300多年歷史了。

筆者困惑,從晉唐時期開始,閭氏千載守候善溪,據傳,閭氏子孫均不與近地村落通婚,難不成有什么秘而不宣的歷史使命?善溪山脈蜿蜒之中且顯平順,自古被看成風水寶地,今群谷之中有座“陽山”,古稱“梁山”,山丘土石碎裂,上無古樹生長,與傍邊山脈格格不入;腳下有“陽山禪寺”遺跡(具體寺名無考),附近有“楊老山”一座,族譜記載為“養老山”,舊時為閭氏家產。難道梁山是晉唐時代某位諸侯王族(或稱梁王)的陵墓?閭氏奉命守陵于此,并以養老山作為閭氏生產生活之源?不過,這只是本人推測臆想罷了。

由于歷代戰亂和時代變遷,家族遷移等原因,古有姓氏包括朱、蔡、丁、閭、趙等均已消失。現居住村民黃氏和虞氏為大家族,以村中間南北向溪溝為分界線,東為黃家,西為虞家。分別建有清代虞家祠堂和黃家祠堂。

黃氏家族為南宋禮部尚書黃度后代,移徙善溪已有800年歷史,理學家朱熹是古代堪輿學奠基人,據黃氏族譜記載,朱子當時為黃度門客。黃度(1138-1213),字文叔,號遂初。南宋紹興新昌人。自幼好學,才思穎敏,文似曾鞏。隆興元年(1163)進士,歷任嘉興知縣、監察御史、太常少卿兼國史院編修、禮部尚書等職。為官敢于直諫。黃度晚年,朱子為度公選擇墓址,從新昌出發探遍千山,終于在離度公家鄉百里之外的善溪西鳳凰山尋得一風水寶地,朱子對善溪山水贊嘆不已,環顧四周,告訴隨行的黃度堂侄黃舉一行,“向東一里,善溪福居也”,故舉公在扶度公靈柩葬西鳳凰山后,即舉家遷至善溪,并派族人在黃度墓邊的小塢村落戶守墓。至今西鳳凰山的尚書墓尚存。

虞氏家族為舜帝后裔,祠堂正中額匾上寫著“帝胄公裔”四字。虞氏在明成化年間從上虞古邑城遷善溪落戶,至今已有近550年歷史,;善溪是古代制陶燒瓷的發祥地,虞氏族人始終認為,其先祖舜帝“生于虹漾,耕于歷山,陶于河濱”,虹漾、歷山均在上虞上浦,歷山位于上浦鎮西南,傳舜帝帶領民眾馴服野獸,開墾種植,驅象耕田。今上浦象田村名猶在,距善溪不過十余里;舜曾在其家鄉附近的剡溪之濱、善溪之地,燒制陶皿。為緬懷、繼承先祖之德,在此落戶繁衍子孫也在情理之中。

虞氏祠堂

梁山遠景

善溪古事(三)

善溪山水—善德文化環境

古善溪江面開闊,河水流速緩慢,久之泥沙淤積成灘,灘邊蘆葦叢生,田間野獸出沒其中。溪對岸為上浦沙涂,沿岸有小江至昆侖東西向古道一條,由橫向石板鋪砌而成,俗稱“官路”,想必是古時候馬車通行的“國道”吧?!明代已有村民在善溪灘邊開墾種植,據虞氏族譜記載,清代曾發起過幾次民間自發集資的水利圍墾活動,道光年間,佐唐公虞典(上虞縣志有傳)曾領頭匯集鄉里首先從善溪取材,用沙土填筑了大善小塢沿村口的堤壩,稱“沙塍”。并聯合當時的會稽邑小塢里,建起了會稽上虞交界處的“永慶橋”,(又名永親橋,有會稽上虞永遠相親無間之意)。沙塍的建筑使得地勢稍高的幾百畝田地不再遭受水災。有一次已匯集資金準備了人力,計劃在石浦與廟基灣之間筑一條防洪堤壩,還在虞家祠堂舉行了開工儀式,無奈當時廟基灣和石浦屬會稽管轄,善溪稱上虞邑十二都,舊時官僚作風嚴重,官府根本不顧百姓生活,該工程遭到會稽邑的反對,加上正值太平天國起義軍進攻上虞,以虞典為首的善溪團練在昆侖附近與之交戰,虞典陣亡,此事不了了之。看著善溪灘這一肥沃之地,村民一籌莫展,只好靠天吃飯,民間有“十年九無收,三年收成黃狗娶親都勿愁”的說法。可見當時人們已充分認識到改變善溪所帶來的豐厚回報。直到1964年,在中國共產黨的統一領導下,發動群眾,興修水利,筑起了石浦埂,從而結束了善溪灘幾千畝低洼地絕收的歷史,善良樸實的善溪人民豐收不忘回報,成為當時上浦公社的交糧大村,還曾一度把“大善大隊”改名為“友誼大隊”。

善溪周邊山脈連綿起伏,神態峻兀,古時歷來被譽為風水寶地,東西兩山呈鳳飛之勢,晉元帝封其為鳳山,關于善溪風水之說,民間流傳著這樣的一個故事,朱元璋建立明朝政權之后,為確保其子孫帝王萬代,派軍師劉伯溫尋訪天下山川,把所有龍脈之祥的風水寶地破壞殆盡。當時,劉伯溫自昆侖坐馬車沿官路西行經善溪,下車立于上浦沙涂,環顧四周,看到善溪山脈景象,大吃一驚,整個山脈三面呈圓形環繞之勢,遠眺形似龍椅,最高處石坑天巖宛如一張大旗,高聳于后,下面善溪水面平靜如鏡,藍天白云映在其上,這就是天下!轉身右側有金雞山(今石化廠所在處),左側有獅子山(今鎮政府所處),前左邊有虎門(虎門山)長嘯,西有鳳凰(西鳳)展翅,白象(白象山)跪拜,右有東鳳飛翔,又見虎頭(虎頭山)、天犬(眠犬山),竟呈百獸叩首朝拜之祥。入得山谷,豁然開朗,似有大小黃龍順勢而下,一派君臨天下之氣勢,這還了得!于是設法斬斷了大小黃龍之頭,破了這龍脈風水,而今善溪尚有大黃蛇嶺、小黃蛇嶺二山,只可惜已是神龍見尾不見首了。

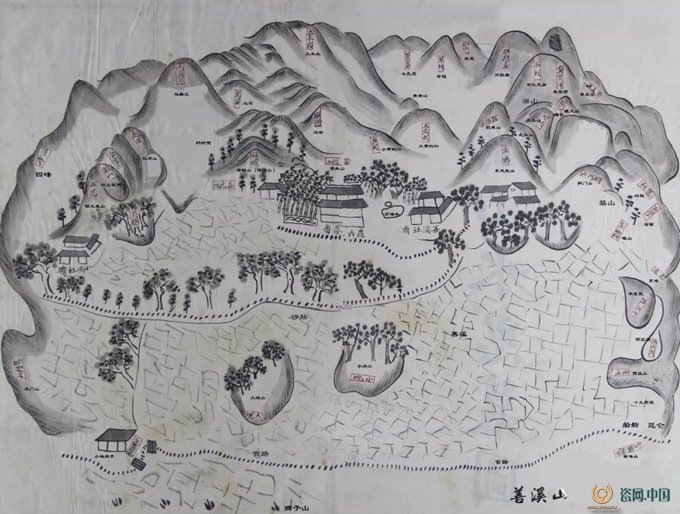

族譜中的清代善溪山水地圖

善溪古事(四)

石坑天巖與精舍—善德文化教育

清代鄉里儒生蕪野先生(虞學伊)寫有描繪善溪山水的《善溪十詠》,字里行間表達出對善溪山水“賞之不置,詠之不盡”贊美之情,嘆道:勝地自在宇內,人苦日習而不知!

序中這樣寫道“北道屈曲隱閉,內有大谷,豁然開朗,但見碧落一空,無鄙塞之意,舊有精舍,延師肄業,就學者多出名人。旁有一巖,最高,故稱天以名。朝則霞彩逼人,坐玩不厭。”

“奇巖險峻凌清風,日映苔文早見東,遙望松林疑帶赤,近分嵐霧倏成空。女皇補陷天心順,畸士探幽峰頂崇。欲得曠懷時一玩,雞聲重喔到簾櫳。”從其《天巖朝暉》詩詞中可以看出,稱天以名的石坑天巖,地勢峻偉,風景優美,尤其說到二雞鳴時出發,登山看日出,霞光照射松林,紅彤彤一片,濃霧散去瞬間,讓人心曠神怡。

建于腳下的精舍,是當時的學堂所在地,牛在號稱“建舉書堂”,顧名思義,“延師肄業,就學者多出名人”,這里曾走出過多少位中舉的文人雅士。《豐羽云開》詠道:“建舉堂開日月高,文星聳立足甄陶。四方屏帳防還密,終日詩書志自慆。閑睡起時威鳳躍,蕓熏香罷蠹魚逃。遐思雀兆三公瑞,不讓關西第一豪。”相傳古時,建舉堂出師文人名人輩出,上虞、余姚、慈溪、剡邑、始寧、會稽等地趕來就學者絡繹不絕,儼然成了當時的名書院。也不知道建舉書堂歷經多少年,然石坑精舍建舉書堂早已名聲遠播,前來探訪者亦紛擁而至。

虞氏家譜留存的,清代建舉書堂授師庠生云璈先生壽誕詩章中,眾多舉人、貢生、庠生稱其為同窗、業師來看,多人曾在精舍就學。建舉堂精舍至清代乾隆年間尚存,夫子云璈先生晚年,甲子科舉人楊觀治《題云璈虞君小照詠二絕》寫道:“竹林深處最清華,何羨千紅萬紫花。聊把青陽爐火煅,一甌茶熟住仙家。”“兀坐幽篁氣自華,觀書老眼喜無花,當今世事君知否,應涌黃庭學道家。”

直至清道光二十年,善溪子孫虞嘉泰中了李承霖榜進士后,把坐落在土田山大花園的祖宅捐給本族作為學堂,建舉堂才搬遷下來,原址后稱為“書堂基地。民國期間,改名為“大善小學校”。據《上虞教育志》記載,“大善稱蒿壩鄉國民第一堡,大善小學教師1人,學生37人”。地下共產黨員柴杰,曾以教師身份為掩護,在此開展革命工作,后參加浙東三五支隊任虞北區委書記,解放曾后任共青團浙江省委書記。

關于石壁與精舍有這樣的一個傳說,古時善溪人注重善德教育,以善傳教,以德育人,所以多出有用人才。將建舉書堂建于山谷之中,石壁之下,一來是給學子們一個清靜的讀書環境,二來是與石坑天巖的風水有關。天巖壁立二十余丈,地勢陡峭,宛如石壁,其頂峰巖石平坦,且中間有個光滑下凹石潭,風水學上稱為“天鵝孵蛋”;建精舍于其下,意味著學成之人皆成天鵝,待到“豐羽”之際,“日出”之時,就是展翅高飛之日。

鄉里老學究春濤先生在世時講起過另一個關于石坑天巖的故事。說是石坑腳下之精舍在晉時已有相當名氣,當時文人會客歡聚時多有問起學成何處,回答說是“石壁精舍”,所以外界稱石坑天巖為“石壁”;而善溪東面也有一山,名“石壁”。傳說南北朝時期,有謝公聽聞石壁精舍名聲,一早從五里外的東山渡江前來,至昆侖船舫上岸,取東道至善溪,問田間勞作老人,石壁精舍何處?因“精舍”與“禁山”音相近,而東面石壁又緊挨禁山,便指向了那里,當時禁山為青瓷制作的重要基地,朝廷明令閑等人不得入內。謝公立于石壁之上,雖草生其間,風景秀美,但不見傳聞中的精舍所在。下得山來詳細探問,才知道找錯地方;好不容易來到石壁精舍已是午后,謝公見到石壁天巖風景,流連忘返,樂于其中,以致于出谷已近黃昏,在回東山路上提筆寫下《石壁精舍還湖中作》詩一首。“昏旦變氣候,山水含清暉。清暉能娛人,游子憺忘歸。出谷日尚早,入舟陽已微。林壑斂暝色,云霞收夕霏。芰荷迭映蔚,蒲稗相因依。披拂趨南徑,愉悅偃東扉。慮澹物自輕,意愜理無違。寄言攝生客,試用此道推。”流傳至今。正因為由于探訪誤入“石壁禁山”者眾多,老百姓索性把東面的“石壁”改稱為“直壁”。

精舍建舉書堂,開堂千年,以善為本,以德育人,孵育出多少名人雅士現已無從查考,然正是這種以善德教育為先的育人方式,所造就的學子人才,才是國家民族真正有用之材,這一教育理念也為當今社會文化教育所推崇。

善溪古事(五)

海螺秋月—善孝與文人胸懷

海螺山又名隆佑山,坐落在善溪西面,秋季來臨,山頂煙霧繞擾,遠遠望去恰如一簇云堆,腳下有一池,風拂蘆葦景色秀美,池邊常有大雁徘徊,山因形似海螺得名。秋月高照金波蕩漾,松柏間有明代著名理學家、文學家、史學家、吏部左侍郎董玘之墓,墓道自山腳下拾級而上,數尊石人石獸像莊立兩旁;石制庭宇樓閣威嚴莊重。現今董玘墓尚在,其他設施均在文革期間遭到破壞,僅剩石猴石犬殘件可見。

在《海螺秋月》中,清代蕪野先生詠嘆:“隆然西峙一云堆,何日乘槎海上來。月沐金波雙激射,秋高雁影共徘徊。芊芊有色苔紋露,寂寞無聲鏡匣開。自昔名人誰復吊,滿山松柏獨相猜。”詩中描繪海螺山的秋高氣爽及月光下山坡池邊的壯觀景象,同時,流露出對昔日名人董玘墓門前冷清的惋惜之情。

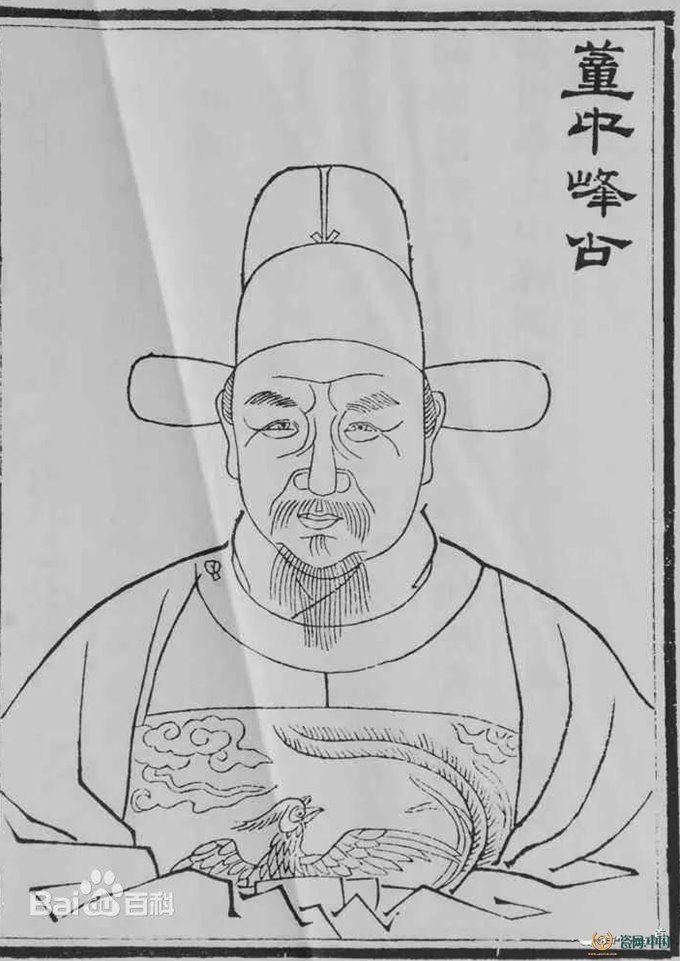

董玘(1483~1546)行彰十六,原名元,字文玉,號中峰。明代浙江會稽人(今上浦鎮漁家渡村)。董玘自幼聰穎異常,號稱神童;明弘治十八年乙丑(1505)董玘舉會試第一,廷試賜一甲第二。以榜眼授翰林院編修。嘗因反對宦官劉瑾,出為成安縣令。劉瑾誅,還舊職,后遷禮部左侍郎,攝尚書椽。歷任刑部福建司主事、吏部考功司主事,升侍讀、補經筵日講官,左春坊左諭德兼本院侍讀,詹事府詹事兼翰林院學士,教習庶吉士,吏部左侍郎兼翰林院學士等職,參與編修過<孝宗實錄>、<武宗實錄>、<睿宗實錄>。 董玘嚴峻剛直,任吏部侍郎時,拒絕一切請托,所以得罪了很多本鄉人士。父親去世后,董玘“請恤典,值效祀,遲月余不得行”。一些平時對董玘心懷不滿的人便構陷董玘“有他覬”。董玘因此被削職。三年后才真相大白。嘉靖二十五年(1546)七月,董玘在家鄉去世。享年64歲。二十年后,世宗去世。穆宗即位,董玘才被追贈禮部尚書,賜謚文簡。董玘博學能文,文章寫得莊重典雅,深得西漢文人之精髓。居鄉深入簡出,不與人交往。即使封疆大吏來造訪,也很難見他一面。他敬慕謝安為人,就在這謝安東山再起之東山中峰,卜筑“中峰書院”,前立講堂,后為藏錦囊鄴架之閣,環植名花怪石古松于旁。大書法家、紹興知府洪珠從學于董玘,并書“中峰書院”四字,四方學子紛紛到此聽他講學,因而被尊稱為“中峰先生”。

傳董玘因父親頤庵公去世,本應回鄉丁憂,行離位居喪之禮,由于當時天降暴雨,所以遲遲未能前行,一日在朝堂之上,遭到御史胡明善的揭發。雖董玘是朝廷重臣,頗受皇帝青睞,然明世宗推重以孝治天下,聞奏后還是勃然大怒,你董玘出生于善孝之地,卻父喪未歸,貪圖官位,為不孝不忠之人。下令脫去朝服,立斬。待脫去外面朝服后,發現里面穿著麻衣麻衫孝服,于是心軟了下來。都察院查證后認為,董玘雖未行丁憂,瞞報朝廷,有違朝綱,然身著孝服行君禮,也算是有忠有孝,于是下詔命以原官致仕歸鄉。那年董玘49歲。

回鄉后創建“中峰書院”,居于東山之上,授業講學,期盼有一日象謝安一樣東山再起。還時常攜友來善溪,在精舍建舉學堂講學訪友,游遍善溪山水。行至海螺山,發現此處風景秀麗,立于山脊之上,近觀善溪水面如鏡,鏡容天下;遠看東山如畫,書院隱于其中。于是決定在此修墓,日后他要守在海螺山上,遠遠眺望著自己的中峰書院。

董玘終究沒有等到他東山再起的那一天,嘉靖二十五年六月二十六日董玘去世,終年64歲。民間傳,由于皇帝差點一怒之下砍了他的頭,回鄉時賜予金頭一個,去世時家人把金頭陪葬,為防止盜墓人偷窺,出殯時同時從漁家渡抬出了十八具棺槨,向各個地方分散。不過,《董玘傳》、《上虞縣志》等眾多文史資料記載,董玘墓在善溪海螺山確證無疑。

董玘,這位才華橫溢,為官清正,剛直不阿的明代大家,竟被以不孝之名去官還鄉,他意在去世后葬善溪這善孝之地,不能不說是對那些誣他不孝之人的一次嘲諷吧。

董氏族譜中的董玘像

善溪古事(六)

莊湖夕照—道教文化與善德傳承

西莊山是位于善溪東面的一座小山丘,山腳下有西莊湖,湖邊有小溪,稱“洗藥溪”。“一渠清碧傍仙丘,逸興移時夕影浮。草岸生風徐拂欄,魚竿帶路細牽舟。松下宿鶴聲猶亮,蘆下歸鴻樂更稠。無慮晷沉嫌畫短,西山明月早如鉤。”蕪野先生的《莊湖夕照》記錄了當時西莊湖晚霞下的秀美景色。

真可謂山不在高,有仙則名。西莊山是古時葛仙翁隱居煉丹的地方,由于仙翁常年在此山中巖石上搗藥碎丹,日積月累,巖石上留下了許多大大小小的石窟。據明《萬歷志》記載:“葛仙翁尚隱居此,有石窟如臼者五,小者容一二升,大者容斗。山足有三石,鼎足而立,曰銚架石。道旁石板有馬蹄跡,中有泉不竭。山下有洗藥溪,水底石如丹砂。”舊《浙江通志》也有關于洗藥溪的詳細記述:“葛仙翁嘗滌藥于此,水底石如碎丹砂,流去復生,他水皆受穢,惟此溪澄澈,纖塵不棲,亦一異也。”

葛仙翁名葛玄,字孝先,號仙翁,吳丹陽郡句容縣人,三國時期著名高道,道教靈寶派祖師。被尊稱為“葛天師”。道教尊為葛仙翁,又稱太極仙翁。編撰有《靈寶經誥》,精上清,靈寶等道家真經。是葛仙(葛洪)的從祖。葛玄喜好遨游山川,年少時,其父葛焉曾任山陰縣令,玄隨父同行,游于善溪,但見小舜江水匯流于西莊湖畔,又見湖后厄山環拱,道教講究的是“山環水繞必有氣,萬物因氣而興盛。”于是,就在西莊山搭廬隱居、煉丹,并研究靈寶真經。曾一時,特別唐會昌時代,禁佛尊道后,道教文化在善溪一帶盛行。時至今日,細探善溪的善德文化內涵,其中不乏道教的成分。

而今,洗藥溪因興修水利已改為排澇埂河,再也難覓蹤影。西莊山和西莊湖依然靜靜等待著我們去找尋仙翁當年的足跡。

善溪古事(七)

十九庫銀—勤善得報

在西莊山的旁邊,有一座稱為“十九庫銀”的小山,關于這座奇怪山名的來歷,有這樣一個傳說,財神統管天下所有金銀財寶,在善溪東面山坡建有十九座金庫,并派手下小神(民間俗稱藏神菩薩)負責管理,定期在天亮前曬曬珍寶,讓其沾沾仙露,放養金雞、金鴨,然后,由散財童子(民間稱利市財神)負責分配給天下有福之人。

清代,善溪村有一位長者,后人稱“氈帽太公”,為人善良淳厚,勤勞樸實,樂于助人,起早貪黑為家人操勞。說是有一天,天還未亮,抹黑前行,去十五里外的蒿壩市場賣鵝,以換取生活必需品。路經十九庫銀,忽見山邊有銀光異彩,耳聞雞鴨歡叫;心想道:誰比我還勤,這么早來放鴨子了。于是上前一探究竟。發現遍地珍寶,散發著光芒,金雞金鴨正歡快地啄著巖石,啄得巖石留下一個個石窟,啄下的石子瞬間變成了金子,看得他目瞪口呆,正疑惑之時,旁邊走來一位老人,告訴他說:“我在此曬財多少年了,從未見過貪黑路過之人,看你為人善良,又這么勤勞,你要多少金銀就自己拿吧。”于是,氈帽太公順手摘下頭上戴的烏氈帽,裝了一帽財寶而歸。回到家中把事情的原委告訴了妻子,妻子責怪他為什么不多拿點,氈帽太公說:“做人不可貪得無厭,本是上天給我勤勞之報,怎能多拿!”見丈夫這樣說,妻子偷偷派兒子挑著籮筐匆匆趕去,財寶早已不見蹤影。據說氈帽太公用這些銀兩造起的三間大樓至今還在。

十九庫銀鄰近大山村,有戶虞姓人家,夜里夢見一老者向他借曬稻谷用的竹墊,盡管舊時農具算得上是家中較值錢的財產,他還是毫不猶豫地答應了。等到天快亮時,老者來歸還竹墊,說是不小心把竹墊弄破了一個洞,他也只是客氣地說:“沒關系的,我有空修一下好了。”這時,他從夢中驚醒,半夢半醒地想,夜里沒有陽光,借竹墊能曬什么?起床后疑惑地打開竹墊,發現的確破了一個洞,再展開,從里面滾出一只金元寶來,哈哈,大概是財神爺補償給他修墊子的費用吧。

十九庫銀這兩個傳說在善溪老一輩口中傳得神乎其神,都能指名道姓說出當事人是誰。筆者看來,這本是善溪人用以教育后人,為人要善良、樸實、勤勞,不可貪得無厭的一種方法而已。以善德育人的善溪人,居善地,心善源,推崇助人為樂,就像虞氏不吝惜于家里珍貴的東西,來幫助需要的人,最后勤善終得回報。

善溪古事(八)

石壁風度—善即是福

石壁又稱直壁,清代蕪野公這樣描述其景:“西莊山與大山相連,有壁十余丈,介文似鯉草生其間,風動花香,景象最美。”詩贊:“壁碎鱗文砌不如,青青芳苔錦屏舒。聲傳鳥語幽深里,風動花香偏反初。粉蝶舞來爭月曉,山禽掠去愛云疏。試看苔跡詢千載,好映蒼穹秘府書。”筆者掠奇,三探山谷,找尋石壁及鱗文天書,無奈柴草叢生,已無詩中苔跡,倒是聽聽其中故事,也蠻有一番深意。

在石壁下面有谷溝幽深似洞,稱烏龜洞。洞下亦有大小兩山包,神似烏龜。其中小山包在興修友誼水庫時被挖土搬移,現僅剩大龜尚在,遠遠望去龜頭、龜身,龜尾形態逼真,似在緩緩爬行。據傳此處為善溪又一風水寶地,名曰“雙龜馱碑”。(想來山下雙龜馱著石壁也蠻神似)。說起來還有一個真實的故事,說是清末年間,鄰村有位獵戶,常在西莊山一帶打獵,一年天降大雪,覆地三尺,打獵越過石壁,發現石壁之上霧氣騰騰,竟不積寸雪,迷惑之時,遇見一老者,手持拂塵,仙風道骨,精神抖擻,上前討教,老先生告訴他,此地乃風水寶地,有福之人葬之可子孫享福。問何謂有福之人;答曰:善即是福。說完就消失在茫茫大雪之中。獵人心想此地可留作我身后之用,剛好家中喜添孫兒,便取名“善福”。獵人去世后就在石壁頂上建了墓穴,不想幾年后某天烏云密布,狂風大作,雷電交加,靈柩竟無故被拖出墓穴之外,家人得知后,重新安葬入內,不日又見雷電,再次拖出,等到第三次拖出后,棺木都散了,家人只好另葬他處,傳是因為獵人生前以獵取生靈討生活,算是非善無福之人。

善即是福,這就是善溪人善德教育的理念和信仰,也是中華民族繁衍發展的寶貴精神財富。

神似的大烏龜山

善溪古事(九)

前井靈液—弘揚孝德

善溪村虞家祠堂東面有千年古井和洗滌池塘,稱“前池頭”,前井歷史悠久,傳為閭族先人所掘,泉脈終年不絕,清澈見底,夏季喝之甘味涼爽,冬季用之舒適溫潤。井塘近在咫尺,而水卻互不通連,偶遇暴雨連連,善溪水上漲至池岸,塘水溢出,井口仍冒清泉,涇渭分明。多少年來,前井惠及三族,傳有一年大旱,鄰村各堡井水干涸,連曹娥江也斷流開裂,唯有前井泉源不減,天還未明,從鄰村各堡趕來汲水村民,隊伍一直排到村口沙塍。前井的建造,歷代被善良的善溪人視為善舉榜樣。蕪野先生的《前井靈波》詩贊:“閭首懸壺最有名,翁頭擔汲浪花清。幾令河潤及三族,為葉爻與慶大成。旱水不滋泥土味,澇時偏別渡潮明。皎皎如月常無溢,祖廟烝嘗薦寸減。”

前井兩側有樹齡達500載的古樟兩棵,井頭上側原建有崇九公孝女大姑冢,后因村鎮建設改造需要而遷移。說起前井孝冢,虞氏族譜記載著這樣一則感人的孝女故事。清嘉慶年間,崇九公長女大姑,到了談婚論嫁的年齡,只因母親常年臥病在床,大姑服侍母親,不辭辛勞,父母親友多次勸其擇婿出嫁,均回答萬事孝為先,待母親病愈即嫁。可母親病情時好時壞,婚事也一拖再拖,直到嘉慶三年,大姑已成了一個二十六歲的大齡剩女,母親以死相逼,萬般無奈才同意出嫁。四方聽聞大姑孝行,求親挽媒者絡繹不絕,最后選定了薦橋王家,正當王家準備迎親之時,母親突然病情加重,大姑晝夜不懈侍湯奉藥,衣不解帶在床前服侍,可嘆母親病重,終回天無力而離世。大姑傷心欲絕,整日以淚洗面,傷心過度,加上長期服侍母親積勞成疾,也于20天后離開了人世間。善溪人為她的孝行所感動,為教育子孫后代以孝為本,弘揚孝德精神,尊敬行孝之人,于嘉慶三年在井前上方建了一座孝女墓,但凡有人來前井挑水飲泉,必自主低頭叩拜,所以,前井又稱“敬井”。更甚的是人們在民國初修理前井時,在井底部鋪砌了一塊孝字墓碑,從此凡前井飲水之人,低頭便見孝,思孝,可謂“飲孝水,存孝心,行孝義。”至今探之尚能見上面字樣。善溪人都說,喝了前井水,都會變得孝順父母,尊敬長輩,不信你試試。

重孝,傳孝,行孝為中華美德,善溪百姓立孝為飲水之源,時刻想著以孝為先,以孝為天,這種把墓銘鋪于井底的宣孝手法,聞所未聞,可見善溪人尊孝、育孝已深得人心,算是滲透到骨子里了。

善溪古事(十)

義九公遇仙記—善報宣傳

在善溪,說起古時候的“老虎太公”和他遇仙故事無人不曉。清代虞氏族譜《義九公傳》中詳細記述了義九公遇仙的軼事。義九公,名曉旵,字啟云,行義九,生于乾隆二十八年,道光辛丑年繼為虞氏族長,他容儀仁厚,言行平和,生活儉樸,勤儉持家,時常教育家人要為人誠實,而不浮華。遇到族中任何糾紛,出面調解,秉公而無私,自己有時偶遇與人爭觸,一定忍耐而先三思,常以三常五倫,善孝德行勸誡大家,是公認的仁人君子。當時善溪山上猛虎作亂,害死人蓄不計其數。一日義九公獨自上山砍柴,忽然出現二只老虎,頓時嚇得驚慌失措,想躲已無處可躲,欲逃也腿軟無力。其中一只老虎猛撲上來,準備噬咬他,正在危急之際,云霞間出現了一位神仙,喝住老虎說:“這位老者,樂善好施,積德行仁,是為善人,你等畜生不得觸犯,理當回避。”老虎聽后立即放下義九公,并行三叩三俯禮后離去。待義九公從慌亂中回過神來,云端仙人已不知去向,于是他跪下叩拜天地,感謝山神解救之恩,下山回家。

消息傳開,村人都嘖嘖稱奇,并效仿他做善事,積善德,村中行善積德蔚然成風。從此大家都尊稱義九公為“老虎太公”。“老虎太公”囑咐家人,訓諭兒孫:“居世為人,務必忠厚善良,必有好報。我今得神仙呵護保佑,不然必遭虎災,怎能完好無損地回來和你們相聚呢!”“老虎太公”一直活到87歲,晚年還得到朝廷賞賜的長壽錦帶。

我們這里且不論老虎太公遇仙是真是假,這也許是善溪先人善德教育子孫的一種方式,灌輸給子孫后代一種“居世為人,宣忠厚善良,好人必有好報”的儒教思想。(王兆銓2017.12.18于善溪)