盞:飲茶用器。敞口、斜身、深腹、圈足,體略小。宋代有黑、白、醬、青、白和青白釉茶盞,以黑釉為貴。天目杯又有叫天目盞,建盞。事實(shí)上,從宋朝開始,盞成為喝茶的專用器具,也意味著喝茶這件事開始從生活層面進(jìn)入到了精神享受層面。

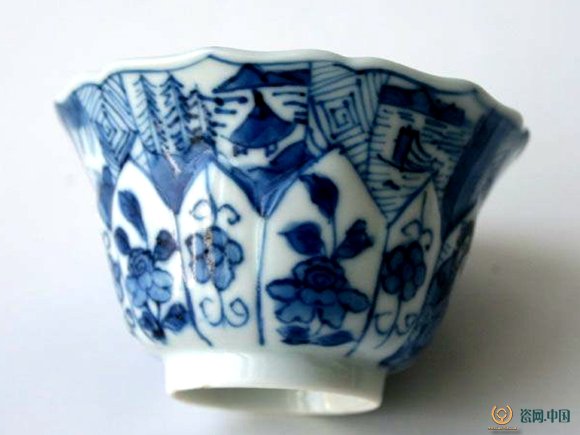

壓手杯:口平坦而外撇,腹壁近于豎直,自下腹壁內(nèi)收,圈足。握于手中時(shí),微微外撇的口沿正好壓合于手緣,體積大小適中,分量輕重適度,穩(wěn)貼合手,故稱“壓手杯”。以明永樂青花壓手杯最為著名。

撇口杯:口略往外撇,腹微斂,滾圓圈足。胎薄,胎質(zhì)細(xì)潤,這個(gè)形狀也是最常用和最常見的,茶湯入口的圓潤度高于上一個(gè),但比較真實(shí)和正常,聚香和聚味的程度高于上一個(gè),總體感覺比較自然和真實(shí)。

“折腰”杯:是用作屈身事人的典故,出自于《晉書`陶潛傳》。在此以后,“不為五斗米折腰”成為有骨氣的代稱。折腰杯高度大小適中,聚香,聚味,也貼合手部曲線。下次老板請你喝茶的時(shí)候,記得要看清楚是不是折腰杯呀。

六方杯:杯型耐看,六方形,造型挺拔,線面清爽,棱角分明。六棱流直而上翹,方中帶曲。

蓮瓣杯:施以汝釉,區(qū)別于撇口杯杯型是杯口點(diǎn)綴的小小蓮瓣,宛如新生。古樸典雅、光潤有度、實(shí)用大方。杯體開片如魚鱗、蟬翼狀,久用之后,茶色會上著于裂紋處,形成變幻莫測、美麗絕倫的花紋。

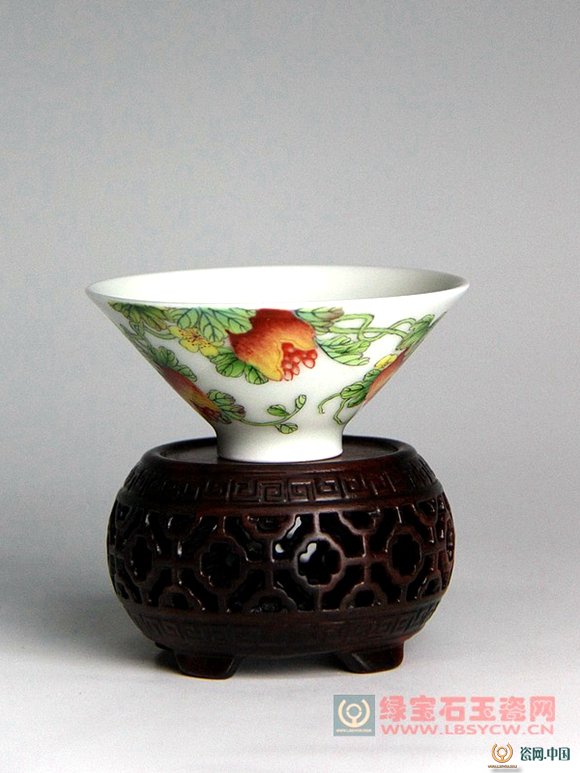

斗笠杯:斗笠,一種古老的擋雨遮陽的器具,至今在山村水鄉(xiāng)仍隨處可見。斗笠杯造型如蓑翁之斗笠,口部大,底足小,取其怡然自得之美,線條簡潔優(yōu)雅,燒成難度高,于簡潔中見大智,尤顯珍貴。取杯品茶,若姜尚之于渭水,于山水間心懷天下,于平凡中窺大智之道。

圓融杯:肚子略外鼓,口徑略內(nèi)收,但也比較真實(shí)和正常,但其聚香和聚味的效果明顯更好一些,綜合口感是最好的。

方斗杯:流行于明代嘉靖時(shí)期的一種杯式,因形似方斗而得名。古時(shí)制作方形器,不似圓器那樣能利用陶車的旋轉(zhuǎn),直接拉坯而成,其工藝比較特殊,需要將坯泥制成片狀粘接而成。由于工藝復(fù)雜,技術(shù)局限,嘉靖時(shí)期方斗杯多不規(guī)整。清康熙時(shí)期,出現(xiàn)一種提梁式方斗杯。杯內(nèi)有一橫梁,將兩側(cè)內(nèi)壁連接起來,由此加強(qiáng)了方斗杯在燒制過程中的強(qiáng)度,使器形十分規(guī)整。這個(gè)大口杯的優(yōu)點(diǎn)在于,茶湯入口時(shí)感覺最圓潤。但是這是物理學(xué)的原理造成,由于開口大,高度低,液體的表面張力最大,而不是茶湯本身的圓潤。從聚香和聚味的程度來說,這個(gè)杯子是最低的。

耳杯:亦稱“羽觴”。酒具。系仿漢代漆制羽觴,器身呈橢圓形,兩側(cè)有對稱的小耳,故名。流行于東漢至兩晉、南北朝,品種有綠釉陶、青瓷等。

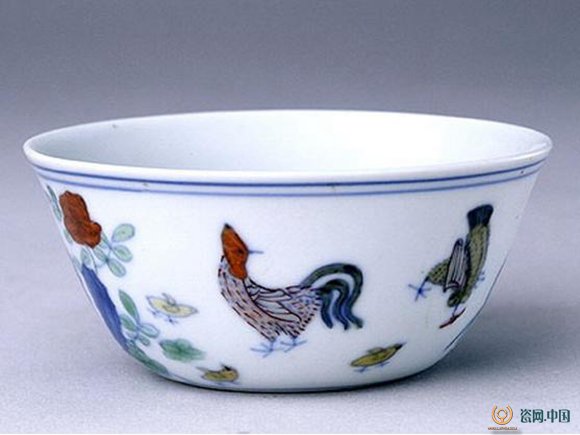

雞缸杯:敞口,淺腹,臥足。杯上以斗彩繪畫雌、雄雞及雛雞,間以山石、蘭草、牡丹,故名雞缸杯。明成化斗彩雞缸杯曾名噪一時(shí),清代各朝都有仿造,尤以康熙、雍正時(shí)所仿最佳,幾可亂真。一只杯子好幾億哦!