江西景德鎮,作為明清國家御窯廠,京城與景德鎮相距上千公里,在當時的條件下,易碎的瓷器能夠從生產者手中完好無損的交付到使用者手中,運輸得當自然重要,卻也得益于妥善、成熟的瓷器包裝工藝。

關于瓷器的包裝這一問題,我們要從一個人說起。談及清代景德鎮的瓷器生產,自然會提及他,這個人就是唐英。

清代景德鎮督陶官唐英

唐英(1682—1756),字俊公(雋公),又字叔子,自號蝸寄老人,隸漢軍正白旗,沈陽人,1728年起奉命兼任景德鎮督陶官。唐英在任督陶官期間做了許多事,其中有一件事很重要:在乾隆八年的時候,已經六十二歲的唐英奉旨編成了《陶冶圖編次》(《陶冶圖說》)。之所以說這很重要,或許因為“這是我國有關陶瓷工藝過程的第一部系統著作”。

從檔案《遵旨編寫<陶冶圖說>呈覽折》中,我們可以清楚地看到此事的前因后果:

內務府員外郎管理九江關務奴才唐英謹奏:為欽遵諭旨事。

竊奴才于乾隆八年閏四月二十二日,接到養心殿造辦處移會內開,乾隆八年四月初八日,由內廷交出《陶冶圖》二十張,奉旨:“著將此圖交與唐英,按每張圖上所畫系何技業,詳細寫來,話要文些。其每篇字數要均勻,或多十數字,或少十數字亦可。其取土之山與夫取料、取水之處,皆寫明地名。再將此圖二十幅,按陶冶先后次第編明送來。欽此。”于四月十一日,將繕寫得《陶冶圖》上諭折片一件持進呈覽。奉旨:“將此改正折片與《陶冶圖》俱交唐英。欽此。”欽遵。相應移會前去等因。

奴才接到來文,隨欽遵諭旨,敬謹辦理。按每幅圖同所做技業,并取土取料之山,逐一編明,并將圖幅先后次第,另編總幅,恭呈御覽。至陶務為瑣屑工作,圖既未備,編亦不能詳列。惟謹就圖中所載,遵旨編次,伏祈皇上睿鑒。

再,奴才近日造得奉發之樣件并新擬樣瓷,一并呈覽,敬請皇上教導改正,以便欽遵燒造,謹奏。

朱批:覽。

奉皇帝旨意,唐英在《陶冶圖說》中簡明扼要地介紹了瓷器生產的二十項流程。其中有一項或許因為與瓷器燒造本身無關,而較少被提及。不過這正是我們想要重點說明的內容:關于瓷器的“包裝”問題。

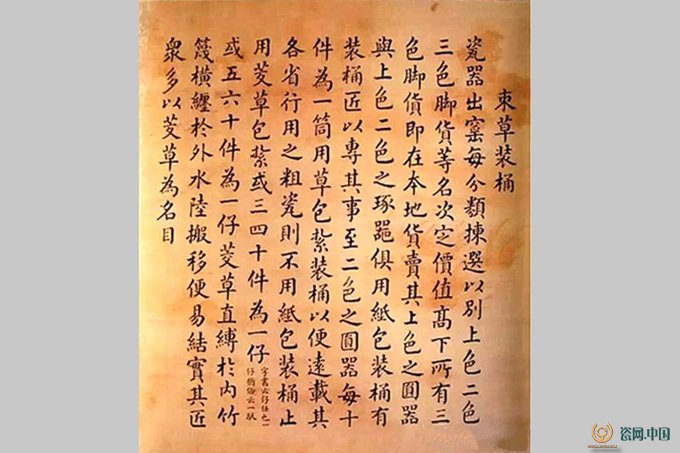

《陶冶圖說》——束草裝桶

在《陶冶圖說》中,涉及瓷器包裝問題的僅“束草裝桶”一項。可見,當時景德鎮瓷器的內包裝有紙包和草扎兩種,外包裝則主要有木桶裝(也稱筒、籠)和竹蔑包扎兩種。選用不同包裝方式的依據,主要是瓷器的質量等級差異:相對上等的用紙包桶裝、次之草扎桶裝,而商用銷售或相對低等的瓷器則“只用茭草、竹篾包扎。”、“將茭草置于內,竹篾橫纏于外。”

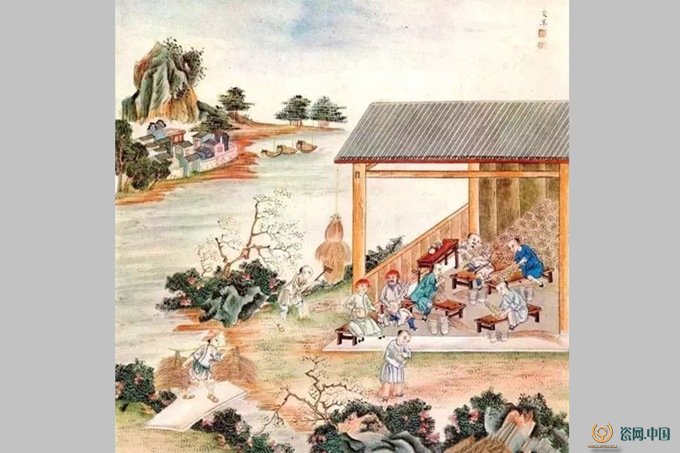

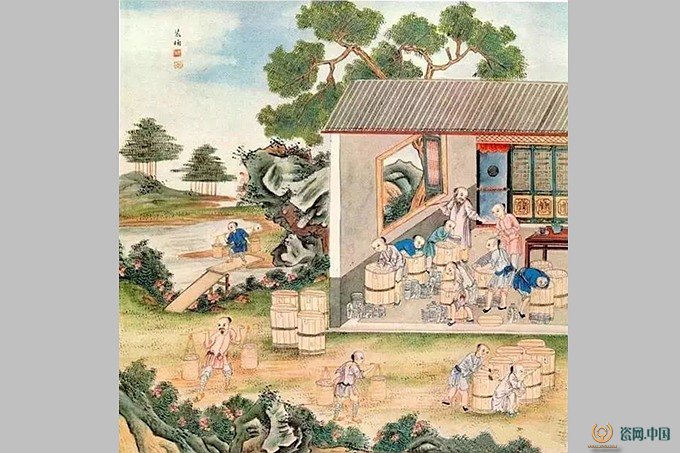

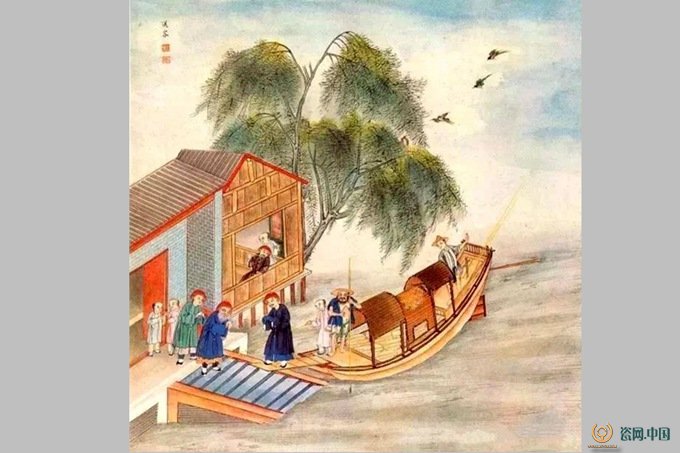

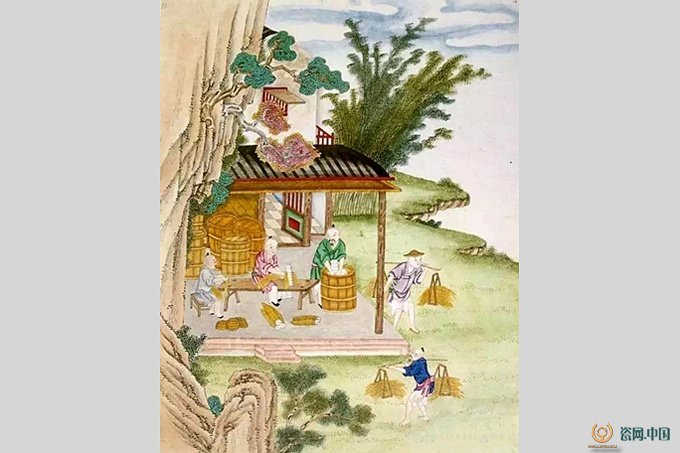

這樣的瓷器包裝方式,也在流傳至今的一些關于瓷器生產的畫冊中被記錄了下來。在德國出版的《陶瓷之書》中,就對瓷器的桶裝過程及狀態有著詳盡的描繪:

《陶瓷之書》封面

箍桶

茭草

裝桶

運送

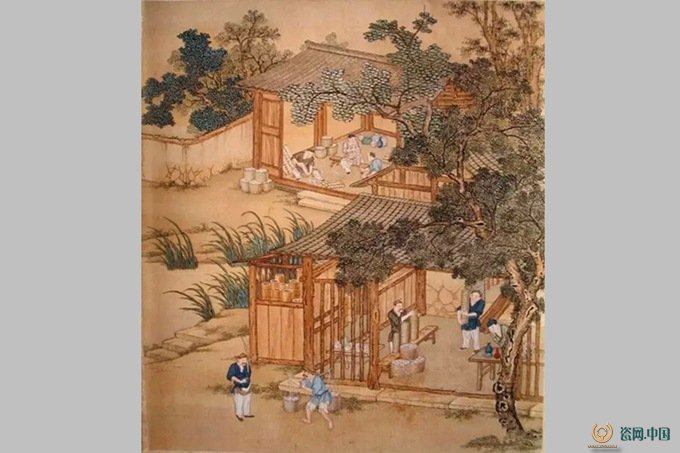

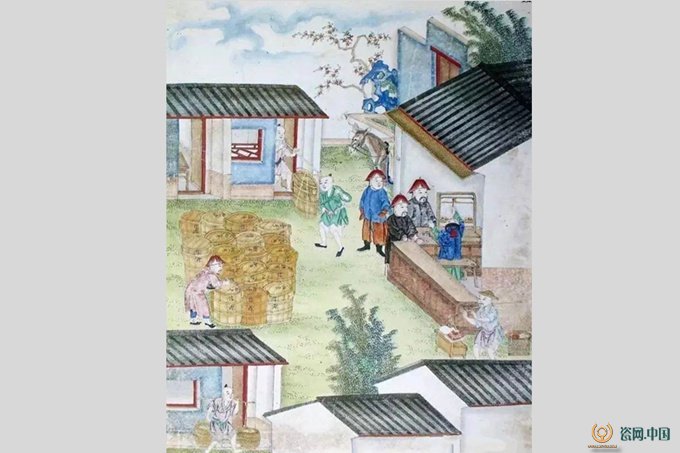

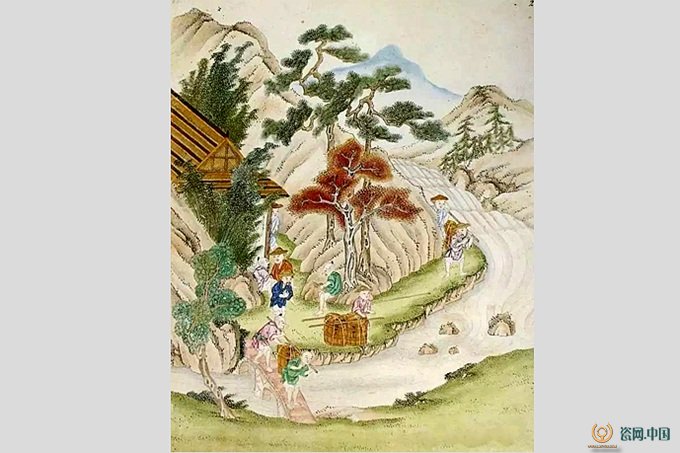

德國阿騰堡博物館藏《陶冶圖》中,也描繪有同樣的內容:

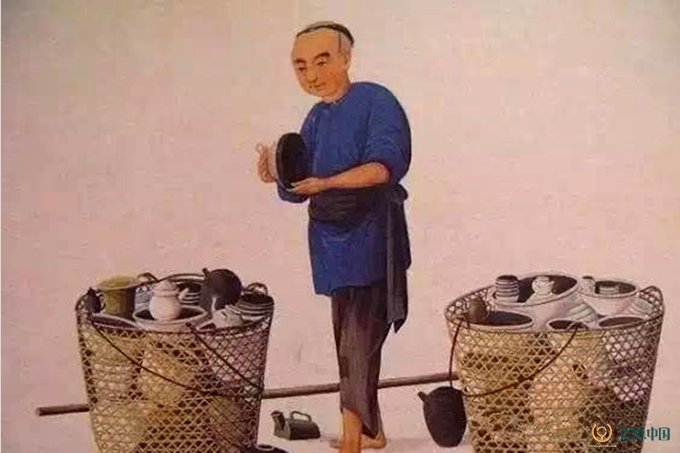

關于相對簡易且多用于商業用途的竹籠裝瓷,也在一些風俗繪畫中有所體現:

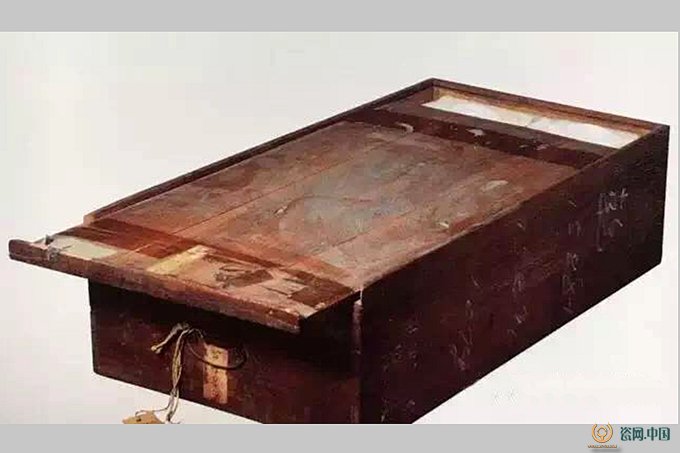

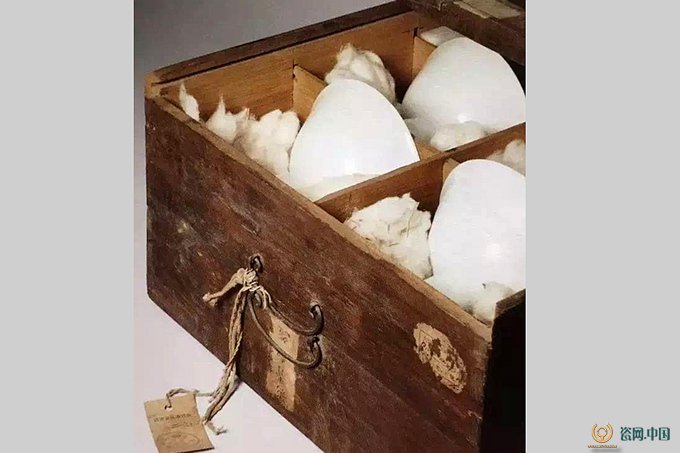

事實上,清代大批量的御用瓷器分春秋兩次運送進宮時,都是采用桶裝的包裝形式,也正因此,大運瓷器也俗稱“桶瓷”。一些相對精致的器物,還會用紙包后放入木匣內,運送入宮。

木匣裝瓷器

若涉及瓷器外銷,進入遠洋前,在大船中裝瓷器,則又會以艙為單位;為最大化的利用有限空間,極小器物也常常被裝入裝入大罐內,從而采用瓷器套裝的包裝形式。除卻文獻與繪畫材料外,關于瓷器包裝,流傳至今的原始實物材料并不算豐富。在故宮博物院現有藏品中,目前已知僅有兩個瓷器包裝桶:

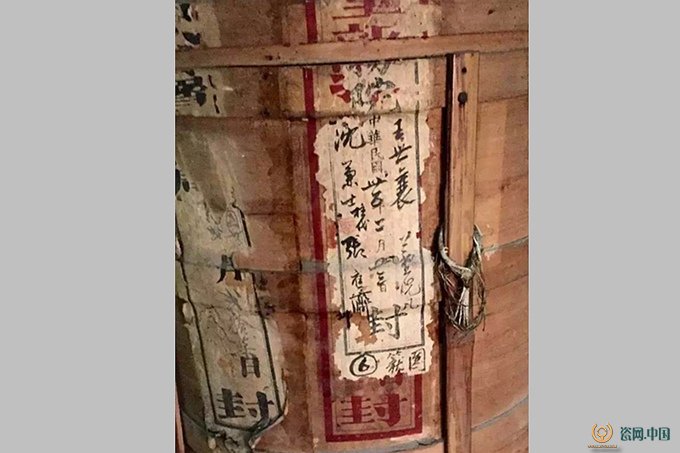

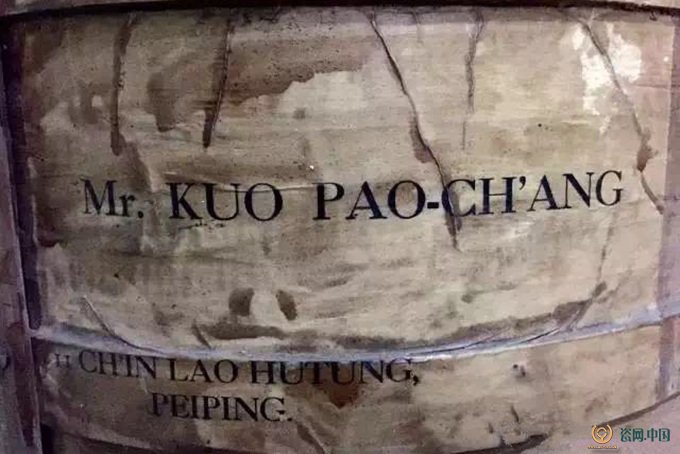

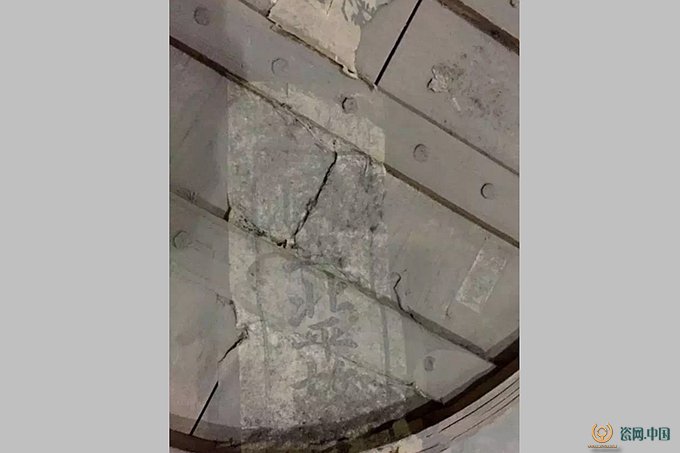

可以看到,桶上的姓名標簽表示這兩個桶可能是屬于郭葆昌的;而國立北平故宮博物院的封條則顯示出了它們的官方屬性。作為幾乎是僅存的桶裝瓷器的實物證據,不論年代如何,其重要性不可小覷。

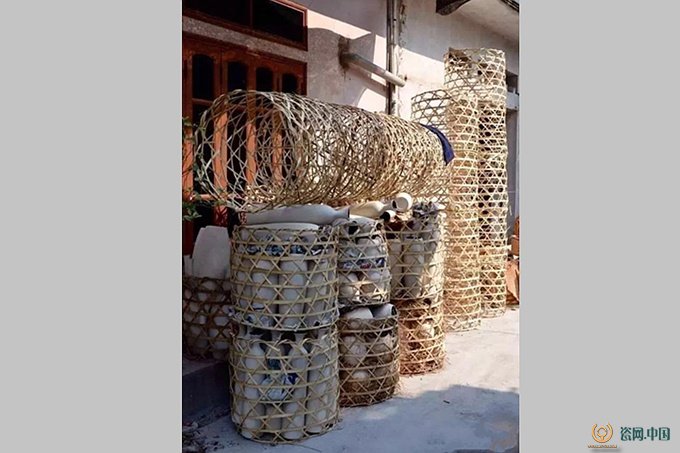

景德鎮貨運市場上正在包裝運輸的瓷器

關于瓷器包裝的實物材料,除了類似上述故宮院藏的文物(這自然是可與文獻結合論證的直接證據),還有一些間接的遺存。它們并不是文物,而是傳統文化借由現代社會產物的一種表現:用靜態的眼光來看,那可能是某種相似性;用動態的眼光去審視,其實是一種傳承。

比如一個有趣的現象:在現在的越南缽場窯場(該窯場在越南瓷器生產行業中的地位,相當于中國的景德鎮),還可以看到與我國景德鎮舊法完全相同的瓷器包裝形式。

越南缽場窯場瓷器包裝現狀

這顯然就是《陶冶圖說》中“將茭草置于內,竹篾橫纏于外”的包裝方法。這種穿越了時間與空間的相似性,造就了現代社會中關于舊時瓷器包裝的實物證據。這是工藝傳承的表現,更是文化傳播的結果。

瓷器外銷無疑是中外文化傳播與技術交流的重要途徑和表現,諸多關于外銷瓷的研究已經充分證明了這一點。然而關于瓷器的包裝這一細節卻往往為人所忽視。