瑪瑙入釉——汝窯神秘而獨(dú)特的天青釉,在宋代文獻(xiàn)中,記載它含有豐富的瑪瑙粉末。以今天科學(xué)的角度解讀,瑪瑙是石英的一種,由二氧化矽沉積而成。在釉中加入瑪瑙粉末對(duì)瓷器的釉色、質(zhì)感、開片并不會(huì)造成顯著的影響。但是,汝窯產(chǎn)地盛產(chǎn)瑪瑙,北宋也曾多次前往開采,加上汝窯表面閃爍著若隱若現(xiàn)的淡粉色光澤,無不讓人以為這正是「瑪瑙入釉」的現(xiàn)象。

滿釉支燒——為追求瓷器完美無瑕的質(zhì)感,多數(shù)汝窯以滿釉支燒法燒造,制作時(shí)僅在底部以支釘隔開瓷胎和匣缽,以讓瓷器於燒造過程不致變形,也讓釉盡可能覆蓋住整件作品,達(dá)到滿釉的效果。燒制完成的汝窯,底部存留的支釘細(xì)小若芝麻。傳世盤、瓶、碗類的汝窯和稍大的洗,底部存在五個(gè)支釘痕,而小尺寸的洗和碟用三個(gè)支釘,水仙盆用五個(gè)或六個(gè)支釘。

時(shí)代不同,工藝燒造的過程及使用原料的成分也就不同,各種窯燒瓷器的釉層必然存在不同的面貌,因此瓷器的鑒定除了根據(jù)器型款式、輕重、色澤來辨認(rèn),以及運(yùn)用科學(xué)儀器做成分分析之外,器物表面的顯微觀察是方便又直接的方法,因?yàn)橛悦嫔铣尸F(xiàn)的各類現(xiàn)象如氣泡、開片、刻痕等,亦可作為研究瓷器工藝技術(shù)及鑒定的入門。

除窯址出土的破片之外,傳世汝窯的顯微照相不多,因此國立故宮博物院科技室規(guī)劃拍攝本院典藏的汝窯瓷器的釉面影像,以提供作為鑒定研究的參考。

拍攝所使用的儀器是MS-L150型攜帶式顯微鏡,以150倍數(shù)進(jìn)行釉表面觀察,為了貼觸器表進(jìn)行細(xì)部觀測(cè),特別商請(qǐng)廠商研磨制造一只可調(diào)整焦距的透明壓克立接觸頭,以避免直接接觸器面,可能引起的損傷,同時(shí)也搭配使用影響捕捉及分析系統(tǒng),使影像即時(shí)呈現(xiàn)於電腦螢?zāi)簧希奖阌^察。同時(shí),也能進(jìn)行顯微照片的同步的同步拍攝與存檔。攝影的方式是先做全器的顯微觀察,再進(jìn)一步擇點(diǎn)進(jìn)行拍攝,選拍的部位集中於器皿內(nèi)外側(cè)右面的氣泡、后釉、斷面、縮釉、冰裂紋、底面刻字及支釘痕等處,并以相關(guān)破片進(jìn)行比較觀察,以下即是初步觀察的心得。

一、釉面氣泡的觀察

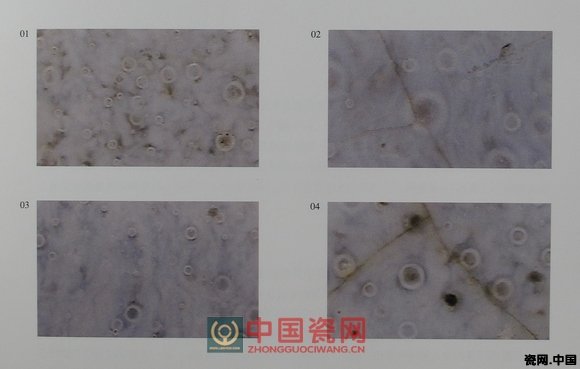

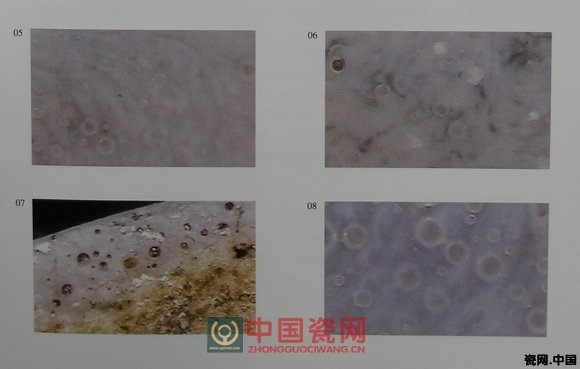

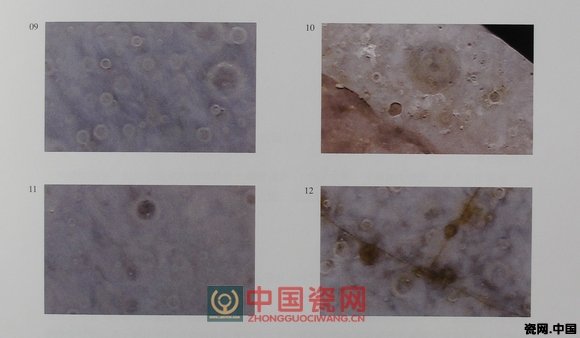

由顯微鏡頭觀察院藏汝窯釉層的氣泡分布,初步歸納出幾項(xiàng)特征,汝窯釉的流動(dòng)十分明顯(圖1),形狀如同流動(dòng)的棉絮與豆花一般,分布在其中的氣泡隨處可見,而且氣泡的大小差異較大,大者可為小者的數(shù)倍至十?dāng)?shù)倍。大致上氣泡的分布較自然,分散於釉層中,但有層次感,呈現(xiàn)出活潑生動(dòng)的韻動(dòng)感。氣泡外層具較厚的乳白狀圈痕。在釉面的觀察中,氣泡、流紋(釉流動(dòng)形成的紋路)與裂紋,三者是觀察的重點(diǎn),同時(shí)也發(fā)現(xiàn)三者也有時(shí)間先后、空間深淺的復(fù)雜關(guān)系(圖2、3、4),通常內(nèi)外器壁上觀察到的流紋比器底面來得明顯、而縮釉及氣泡周遭的流紋也較為劇烈。其次,若以寶豐縣清涼寺出土的破片做觀察(圖5、6),亦得到相似的釉面氣泡與流紋的分布狀況。同時(shí)透過對(duì)汝窯胎釉的研究報(bào)告,得知釉料中的石英質(zhì)顆粒、氣泡及乳白云霧狀物質(zhì)(指液相分離的釉質(zhì))是造成汝窯乳濁感的原因。此現(xiàn)象透過顯微鏡的觀察,發(fā)現(xiàn)氣泡孔由胎或釉層本身形成(圖7),而繼續(xù)在釉層中逐漸長(zhǎng)大,氣泡形成時(shí),氣體將釉質(zhì)推向外,形成了我們觀察所得到的氣泡壁較厚白的現(xiàn)象。此時(shí)氣泡周圍的乳白云霧狀物質(zhì)繞過氣泡繼續(xù)流動(dòng),而氣泡背面未接觸流動(dòng)的周遭是低密度云霧狀物質(zhì)的釉質(zhì)形成長(zhǎng)條帶狀(圖8、9),圖中以紅箭頭標(biāo)出高密度乳白云霧狀物質(zhì)(液相分離的釉質(zhì))的流動(dòng)方向。有時(shí)氣泡離開氣孔,隨釉層流動(dòng),則可看到氣孔已不在氣泡的中央。大型氣泡有時(shí)可發(fā)現(xiàn)多個(gè)氣孔,也有可能是數(shù)個(gè)出氣的來源匯合后,有足夠的氣源讓氣泡撐大的緣故。殘片斷面照顯示(圖10),氣泡長(zhǎng)大的過程中,經(jīng)常留下同心圓的痕跡。氣孔中心點(diǎn)是釉質(zhì)密度最低之處,幾乎為氣體所占滿,所以也是最容易破裂的地方。

圖、1-4

圖、5-8

二、開片與流紋的觀察

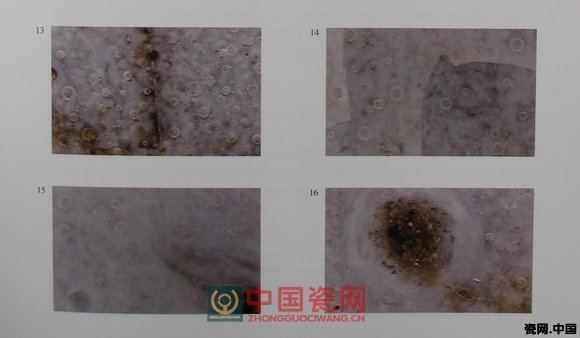

瓷器燒造過程中,若溫度出現(xiàn)改變,由高溫降為低溫,此時(shí)由於釉層與胎層的收縮度不同,正是產(chǎn)生開片的主要原因。院藏一件「北宋汝窯青瓷水仙盆」(圖11)是傳世唯一一件不帶開片的汝窯瓷器,藉此機(jī)會(huì),我們對(duì)其進(jìn)行顯微觀察,并記錄釉面的特征加以拍攝。至於另一件形制相同卻多處帶開片的水仙盆(圖12),經(jīng)過顯微觀察后發(fā)現(xiàn)全器多處可見開片。通常開片發(fā)生的部位,氣泡常易破裂,裂紋因污漬的滲透呈現(xiàn)暗褐色(圖13)。釉面上的冰裂開片(圖14),每一道冰裂紋造成的區(qū)塊在光學(xué)顯微鏡下竟然呈現(xiàn)出不同亮光。

圖、9-12

圖、13-16

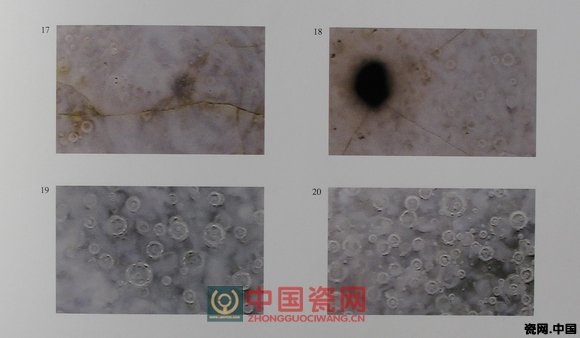

觀察氣泡的過程,也許可以推測(cè)出汝窯燒造時(shí)釉面上的大氣泡破裂后,周圍的釉質(zhì)會(huì)流入填補(bǔ),但由於熔融時(shí)間不足,無法完全填平,便留下釉質(zhì)旋動(dòng)的痕跡(圖15、16),圖十五釉面上左右下側(cè)各有兩個(gè)較大的氣泡,右側(cè)已破裂。如果熔融時(shí)間足夠,周圍的釉質(zhì)隨流入填補(bǔ)(圖17),但仍可見釉質(zhì)回旋的痕跡。圖十八顯示釉面上的縮釉現(xiàn)象,猶如黑洞般的企圖吞嗜附近的氣泡。縮釉現(xiàn)象的原因與上層大氣泡破裂,或者施釉料濃度低即缺釉的部位,產(chǎn)生周圍縮釉而露出胎層。厚釉處的氣泡(圖19、20),視覺上縱深較大,表面的氣泡清楚浮出釉乳濁分相層,顯得格外透明清澈。

圖、17-20

圖、21-24

三、銘文與支釘?shù)挠^察

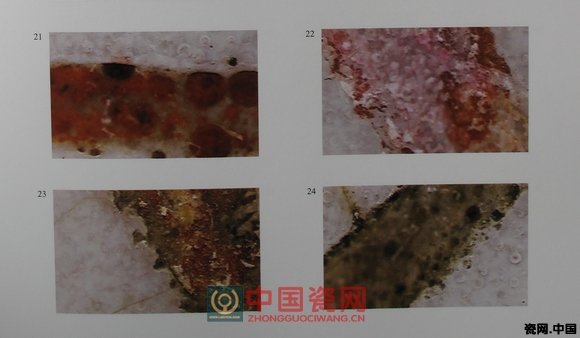

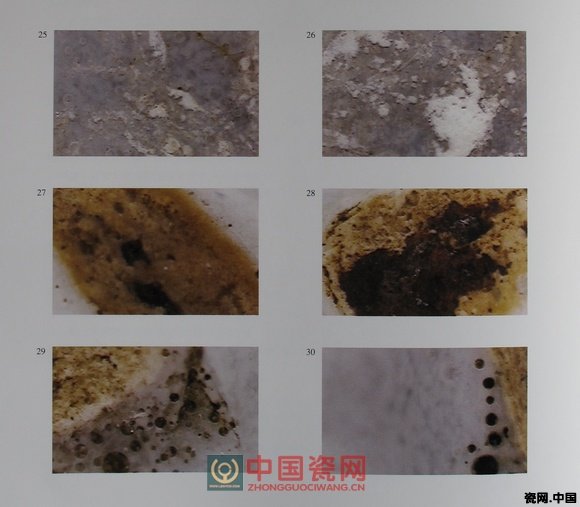

現(xiàn)藏汝窯底面常存在后刻銘款,內(nèi)容包括收藏記號(hào)及御題刻銘,例如清高宗乾隆皇帝的御制詩為十八世紀(jì)的刻銘,而「奉華」、「丙蔡」之「蔡」等刻款,有以為可能早於十八世紀(jì)。「汝窯青瓷奉華碟」的底部所刻的「奉」字(圖21),經(jīng)顯微觀察,可清楚看出字是燒造后才刻上,原氣泡孔因刻而劃呈現(xiàn)九十度折角缺空。又如「汝窯青瓷碟」底部的「丙」字、「汝窯青瓷圓洗」底部的「甲」字及「汝窯青瓷丙蔡碟」底部的「丙」、「蔡」字(圖22、23、24),都可觀察到刻字邊緣釉線較銳較直,以及釉表氣泡孔因刻字而被破壞的痕跡。而乾隆皇帝的御制詩,如「汝窯青瓷圓洗」底部的「乾」字及「汝窯青瓷盤」底部的「宋瓷方是瓷」的「宋」字(圖25、26),皆表現(xiàn)出刻痕較淺,刻銘之下猶可見到氣泡釉層。

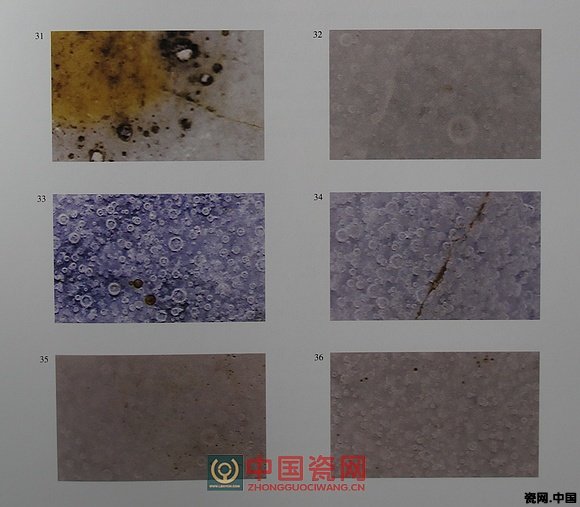

汝窯燒造方式以滿釉支燒為主(圖27、28),支釘與胎土接觸點(diǎn)猶如芝麻粒狀痕。經(jīng)顯微觀察,看到周圍的釉層與支釘接觸部位有不少的小黑點(diǎn)狀(圖29、30、31),原因可能是汝窯脫去支釘時(shí),釉層與支釘接觸點(diǎn)表面微小氣泡孔破裂的緣故。

四、明清仿品的觀察

向來物以稀為貴,由於汝窯被視為稀世之珍,北宋之后亦出現(xiàn)相仿的青瓷作品。相形之下,南宋「官窯葵花式碗」(圖32),釉面氣泡略小,數(shù)量較多,大的氣泡相較減少,分相釉質(zhì)的流動(dòng)及氣泡的清晰度皆不及汝窯。明、清后防汝窯青瓷(圖33、34、35),釉層明顯較厚,氣泡大小略為一致,流紋較不明顯,且常見氣泡團(tuán)簇而無層次及分散的感覺,比之北宋汝窯氣泡現(xiàn)象有所不同,可以直接從顯微照相的觀察中來區(qū)分。院藏「仿汝窯青瓷奉華尊」(圖36),觀察到的氣泡及流紋分布情形也不如前面提到汝窯的特征,反而比較像是南宋以后的分布情況。

圖、25-30

圖、31-36

五、結(jié)語

釉流動(dòng)紋路的形成,是汝窯在燒制過程中有較長(zhǎng)時(shí)間的冷卻速度下或還原氣氛下所產(chǎn)生液相分離,在溫度過高及保溫時(shí)間過長(zhǎng)則不利於液相分離的發(fā)生。明清仿品的釉層厚度比汝窯來得厚,而且也與汝窯厚層所觀察到的有些不同,這便是顯微觀察所得到的體驗(yàn)。過去科技室曾仿制汝窯作品,只在外觀上求其與汝窯有器型及色彩上的相似,現(xiàn)在利用顯微觀察院藏汝窯得到的經(jīng)驗(yàn),將有助於制作技術(shù)的研發(fā)與改良,以及進(jìn)一步探究古代汝窯工藝技術(shù)的奧秘。(沈建東)